« Le plus grand danger des temps turbulents n’est pas la turbulence elle-même, c’est d’agir avec les logiques du passé »

Peter Drucker

Le 12 septembre 1962, à Houston, le président américain John F. Kennedy lance un défi à son pays : d’ici la fin de la décennie, un Américain devra avoir posé un pied sur la lune. En retard sur son rival soviétique, l’État fédéral américain dépensera, entre 1960 et 1973, dans son programme Apollo, 28 milliards de dollars (l’équivalent de 283 milliards de dollars d’aujourd’hui). Au plus haut de son engagement, l’État fédéral mobilisera 4% de son budget et 400 000 collaborateurs au sein de la National Areonautics and Space Administration (NASA). Le 21 juillet 1969, six mois avant l’expiration du délai fixé, Neil Armstrong fut le premier homme à poser un pied sur la lune. Le programme Apollo demeure, encore aujourd’hui, une excellente illustration de la capacité à relever un défi majeur, ici technologique, par l’action concertée d’un État, stratège et volontariste, et d’un secteur privé, missionné et soutenu par ce même État.

Le plus intéressant, peut-être, à retenir de cet exemple est le cadre de la collaboration entre le secteur public et privé. Dans un pays qui perçoit traditionnellement avec méfiance l’intervention de l’État et cherche à limiter les contraintes qui pèsent sur l’activité économique, il est remarquable de noter l’ampleur des conditions posées par la NASA dans ses contrats passés avec les entreprises privées. Les contrats, à prix convenus, obligeaient les entreprises à se montrer plus efficaces et plus performantes avec des incitations supplémentaires directement corrélées au respect de critères précis comme la rapidité d’exécution. Ces contrats prévoyaient en outre une clause interdisant les profits excessifs.

En un mot, ils étaient fortement conditionnés pour éviter que l’argent public nourrisse la rente au détriment de l’objectif poursuivi. L’enrichissement privé, nécessaire à la réalisation de l’objectif, se trouvait ainsi précisément encadré par la conditionnalité.

Le volontarisme de l’État fédéral américain, couplé à une participation conditionnée du secteur privé, pourrait servir de modèle pour refonder la relation État-entreprises dans le cadre des défis écologiques de notre siècle. Si les enjeux climatiques dépassent très largement le cadre national qui était celui de l’Administration Kennedy, ils exigent de chaque État de relever des défis tout aussi majeurs et, d’une certaine façon, plus considérables encore. Chaque État a une responsabilité propre face au réchauffement et la France, siège de l’Accord de Paris, pourrait être à l’avant-garde de l’action climatique. En la matière, il est important de considérer non seulement l’impact des décisions prises au niveau national mais aussi l’impulsion qu’elles permettent de donner au niveau international. Lorsque la règlementation européenne interdit en 2023 la vente de véhicules émetteurs de gaz à effet de serre à l’horizon 2035, elle reprend la loi française d’orientation des mobilités (LOM) adoptée en 2019 qui avait adopté la même disposition pour 2040.

Les objectifs ambitieux de l’Accord de Paris supposent de repenser le rôle de l’État à travers le développement de deux instruments, fondés sur de puissantes logiques d’incitation : une conditionnalité des aides publiques aux entreprises et une fiscalité modulable sur la base de critères environnementaux.

Le début de ce XXIe siècle, affecté notamment par la crise du Covid-19 ou encore par la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine, marque une rupture essentielle et profonde : celle du passage progressif d’une économie de l’abondance à une économie de la rareté. Ces dernières décennies ont été caractérisées par l’abondance des facteurs de production, notamment des matières premières et de l’énergie bon marché, et une absence de prise en compte réelle des externalités négatives de l’activité économique sur l’environnement. Sous la contrainte toujours plus forte de la crise écologique, cette tendance tend à brutalement s’inverser. Nous sommes essentiellement aux prises avec deux types de difficultés.

Les premières concernent la raréfaction des ressources indispensables à nos activités économiques et les tensions engendrées par cette raréfaction. Les secondes sont les conséquences de la saturation des capacités de prise en charge du système biosphère qui nous fait vivre.

De l’économie de l’abondance à l’économie de la rareté

De nombreuses études pointent la raréfaction de matières aussi bien indispensables à la production économique qu’à sa réorientation écologique. Si les ressources fossiles ne sont pas en voie d’épuisement à court ou moyen terme, il n’en va pas de même de certains minerais pour lesquels l’Agence Internationale de l’Énergie annonçait dès 2021 un risque sérieux d’approvisionnement pour l’Union européenne à l’horizon 2030. C’est en particulier le cas pour le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares et le cuivre. Or, la demande pour ces métaux explose du fait des efforts de transition énergétique (d’ici à 2050, la demande mondiale de lithium, nécessaire aux batteries électriques, devrait par exemple, être multipliée par 35). L’enjeu est d’autant plus fort pour l’Union européenne que la production de ces minerais est fortement concentrée (le cobalt, lui aussi nécessaire à la production des batteries électrique, est produit à hauteur de 70% par la République démocratique du Congo).

Cette sortie de l’abondance touche également les ressources en eau. Si de nombreux pays connaissent déjà des pénuries d’eau aux conséquences gravissimes, le nôtre est confronté un peu plus chaque année à des stress hydriques importants. Sur une partie croissante du territoire hexagonal, la consommation liée aux différents usages de l’eau excède, sur des périodes de l’année de plus en plus longues, la capacité des milieux à fournir de l’eau en quantité et qualité suffisantes.

A cette raréfaction des minerais et de l’eau, s’ajoute une dégradation des sols qui menace la production agricole. La dégradation de 70% des sols européens pourrait, à ce titre, entrainer une perte de 10% de la production agricole sur le Vieux continent d’ici à 2050.

Les économies engagées dans la transition énergétique vont également être aux prises avec des pénuries de main d’œuvre. La rénovation énergétique des bâtiments en France nécessitera, par exemple, d’ici à 2030, la formation et l’embauche de 200 000 ouvriers du bâtiment supplémentaires.

Dans ce contexte, l’État, comme les entreprises, ont la responsabilité d’agir et d’agir vite. Que l’État fixe un cap, définisse un cadre, des objectifs et sanctionne les mauvais comportements est une chose essentielle mais insuffisante au regard de l’urgence. Il faut aussi repenser tous les leviers et instruments à la disposition de la puissance publique pour inciter l’ensemble des entreprises à intégrer au plus tôt les logiques de résilience et de sobriété.

Un engagement du secteur privé encore insuffisant au regard des objectifs fixés

L’Accord de Paris suppose que d’ici la fin du siècle, l’augmentation de la température moyenne mondiale devra se maintenir au-dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. Si cet horizon peut sembler encore lointain, le dernier rapport du GIEC est formel : la décennie à venir sera particulièrement déterminante pour tendre ou non vers notre réussite collective.

Dans ce cadre, les États de l’Union européenne se sont engagés, à travers le Pacte vert, à le diminuer d’au moins 55% leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, par rapport au début des années 1990. L’objectif final fixé par l’Union européenne est clair : atteindre la neutralité carbone à l’horizon de 2050. Cette cible ambitieuse nécessite de lourds investissements et des modifications profondes de nos modes de production et de consommation. Différentes estimations des montants nécessaires pour atteindre cet objectif ont été réalisées pour les pays de l’Union européenne.

Pour le cas de la France, il s’agirait d’un effort financier d’environ 70 milliards d’euros supplémentaires par an (2,5 points de PIB), d’origine privée et publique.

Il est évident que la puissance publique ne pourra pas financer seule cet effort. La contrainte budgétaire qui pèse sur les comptes publics est forte. La dette publique s’élevait à 2 950 milliards d’euros à la fin de l’année 2022, soit 111,6% du PIB. Les finances publiques sortent évidemment très fragilisées de la crise du Covid-19. En outre, la remontée des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour endiguer l’inflation a renchéri le coût de l’endettement. La situation de taux réels négatifs qui a prévalu pour notre pays ces dernières années risque de n’être bientôt plus qu’un lointain souvenir.

Au-delà de l’enjeu financier, il est certain que la réalisation de la transition écologique ne se fera pas sans la mobilisation active des entreprises. Les premiers travaux de la planification écologique envisagent ainsi que la moitié de l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui devra être réalisé d’ici 2030 soit de la responsabilité des entreprises. Ces dernières devront à la fois augmenter leurs investissements en valeur absolue, mais également les réorienter vers des actifs verts afin d’assurer la décarbonation de l’industrie, de l’énergie, des transports, des bâtiments, des chaînes logistiques et du système agro-alimentaire.

Si de plus en plus d’entreprises, conscientes de leur responsabilité, ont intégré le réchauffement climatique comme un risque nouveau et fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre un nouvel objectif de gestion de leur appareil productif, le rythme de réduction des émissions n’est aujourd’hui pas assez rapide. Sur la période 2019-2021, la France a réduit ses émissions d’environ 1,9% en moyenne par an (en partie à la faveur de la crise sanitaire), alors qu’il devra dépasser les 4% pour atteindre les objectifs de 2030. Autrement dit, il faudrait aller deux fois plus vite ! En outre, les pressions exercées sur la biodiversité, la disponibilité des ressources en eau et en matières premières, notamment du fait de l’activité économique, n’ont eu de cesse de croître au cours des dernières décennies.

Le besoin de compléter les outils traditionnels de la politique environnementale

Aujourd’hui, la puissance publique mobilise essentiellement trois outils pour contraindre ou inciter les entreprises à améliorer leur performance écologique : la réglementation, la fixation d’un prix du carbone via la fiscalité environnementale ou la création d’un marché de quotas, et des plans de subventions ou d’investissement.

La réglementation permet d’orienter les comportements en fixant un cap et un nouveau cadre aux filières économiques. L’interdiction de vendre des véhicules émetteurs de gaz à effet de serre à partir de 2035 dans l’ensemble de l’Union européenne, constitue ainsi un puissant signal adressé à l’appareil industriel pour revoir rapidement ses choix productifs. Il arrive néanmoins que la réglementation souffre d’un manque de lisibilité et d’applicabilité. De nombreuses normes ne sont pas respectées et les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives, comme on le verra plus loin.

Que ce soit par le moyen d’une taxe ou à travers un marché du carbone comme le système européen ETS d’échange de quotas d’émission, la fixation d’un prix du carbone poursuit, quant à elle, l’objectif défini par l’économiste Arthur Cecil Pigou : internaliser les externalités et faire payer aux agents économiques le coût social de leurs émissions. Là encore, cet outil est indispensable à la transition écologique. A ce titre, la commission sur les grands défis économiques, co-présidée par Olivier Blanchard et Jean Tirole, place la tarification du carbone au premier rang des mesures climatiques. Des arguments empiriques plaident en leur faveur, et notamment l’expérience suédoise de la taxe carbone. Certaines études démontrent pourtant les limites de ces taxes pigouviennes. Si elle taxe le pollueur, elles n’ont pas toujours rempli leur fonction de réorientation de la production. Elles ont même eu parfois pour effet de renforcer l’immobilisme, beaucoup d’entreprises préférant payer la taxe que de modifier leur processus de production.

Dans le textile par exemple, la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), fondée sur le principe du pollueur-payeur, n’a permis ni de réduire la pollution (cette dernière a même explosé), ni de réorienter la production, et ses effets secondaires tendent à fragiliser les acteurs engagés (slow fashion mais aussi acteurs du tri comme Emmaüs/Le Relais). A une autre échelle, les dysfonctionnements de l’ETS européen première mouture ont souligné les limites de dispositifs en partie minés par les quotas gratuits et les exemptions sectorielles, raison pour laquelle l’Union européenne a décidé de le réviser en proscrivant notamment les quotas gratuits.

Par ailleurs, la fiscalité environnementale se heurte à des enjeux d’acceptabilité sociale, comme l’ont illustré le mouvement des Gilets Jaunes à la suite de la hausse de la composante climat énergie de la TICPE (« taxe carbone ») et celui des Bonnets Rouges à la suite de l’introduction d’une écotaxe sur les poids-lourds. Le niveau des prélèvements obligatoires, déjà élevé en France, limite par ailleurs les marges de manœuvre pour instaurer de nouvelles taxes.

Enfin, les subventions publiques permettent d’accompagner les investissements du secteur privé dans ses efforts de réduction des émissions. Pour autant, ces subventions s’inscrivent dans un cadre budgétaire contraint et soulèvent des enjeux d’efficacité de la dépense liés aux effets d’aubaine et à un ciblage parfois imparfait. L’absence de conditionnalité fait aussi peser un risque fort d’incohérence des dépenses publiques. Il est encore fréquent qu’une entreprise polluante et taxée par ailleurs, soit, dans le même temps, l’objet d’un soutien public important ; ce qui peut se comprendre dans des situations d’urgence économique majeure où des milliers d’emplois sont menacés, comme ce fut le cas pendant la pandémie de Covid-19, mais ce qui mine la crédibilité et l’efficacité de l’action publique quand ces contradictions s’inscrivent dans la durée.

Si ces trois outils traditionnels sont nécessaires, ils méritent donc d’être complétés. La diminution trop lente de nos émissions le prouve : ils ne sont pas suffisamment contraignants ou incitatifs pour induire un changement profond et rapide. Ils n’épuisent évidemment pas la trousse-à-outils de l’action publique en matière environnementale. Les clauses environnementales introduites dans les traités commerciaux, les garanties financières environnementales et les différents instruments de derisking de l’investissement vert (comme les « contrats pour différence ») ou encore les politiques éducatives, tous ces instruments concourent eux aussi à la transition écologique.

Pour autant, cette note vise à discuter plus spécifiquement de l’opportunité de développer deux autres types d’outils : la conditionnalité des aides publiques et la fiscalité comportementale. Ces deux outils permettraient, tout à la fois, de renforcer les instruments existants et de redéfinir le lien État-entreprises dans l’objectif d’accélérer la décarbonation de notre économie.

Surtout, le développement de ces deux types d’outils permettrait de faire évoluer le paradigme de l’action publique. Si l’État intervient de plus en plus en amont, comme il l’a fait lors de l’interdiction de la vente des véhicules émetteurs de gaz à effet de serre à partir de 2035, les outils traditionnels sont en grande partie fondés sur l’idée d’une correction en aval des défaillances de marché observées. L’État a pris acte que le marché produit des défaillances et cherche à sanctionner les plus mauvais comportements. Avec la conditionnalité des aides et la fiscalité modulable, cette logique évolue. L’action de l’État se situe davantage en amont et vise bien plus à stimuler et accompagner les entreprises qui s’engagent dans le changement, qu’à simplement sanctionner celles qui s’y refusent ou tardent. A la logique répressive qui demeure, notamment par la taxation, s’ajoute le volontarisme incitatif de l’État.

Loin d’être révolutionnaires, ces deux outils se développent aujourd’hui. Le droit européen peut être considéré comme le berceau de la conditionnalité. La politique agricole commune (PAC) en est une bonne illustration. Elle constitue même « la terre d’élection de la conditionnalité environnementale ». Si la PAC prévoit depuis les origines des mécanismes de conditionnalité environnementale (protection de zones humides, rotation des cultures…), la nouvelle PAC 2023 a même intégré un élément de conditionnalité sociale qui vise le respect du droit du travail. Cependant les mécanismes de conditionnalité introduits par la PAC sont encore imparfaits et manquent d’effectivité. Dans un audit réalisé en 2008, la Cour des comptes européenne souligne que l’efficacité de ces mécanismes de conditionnalité dépend essentiellement de deux conditions : la simplicité et la lisibilité des critères ; la mise en place d’un système de contrôle et de sanction efficace. Or, l’audit révèle que ces deux critères font souvent défaut dans la manière dont les États appliquent les règles de conditionnalité. Soit la transcription des règles européennes est très insuffisante, soit le contrôle est superficiel, voire inexistant.

Ces problèmes sont évidemment communs à d’autres dispositions européennes et ne sauraient disqualifier l’intérêt du principe même de la conditionnalité de la PAC qui, dès 2003, conditionne ses subventions au respect de critères environnementaux. Dans les cas, où les deux critères posés sont respectés, la conditionnalité a des impacts positifs. Surtout, cela démontre que la conditionnalité est une idée inscrite de longue date dans le droit européen. Loin d’être freiné par lui, le développement de la conditionnalité en droit français pourrait en être, au contraire, facilité.

L’idée de conditionnalité progresse d’ailleurs également en France. Au niveau national, les prêts accordés aux entreprises Air France-KLM (7 milliards d’euros) ou Renault (5 milliards) pendant la crise du Covid étaient en partie conditionnés à des engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre (par exemple avec la suppression de lignes domestiques concernant Air France). Les mesures de conditionnalité introduites demeuraient certes très limitées. Pour autant, l’introduction de tels mécanismes, adossés au soutien public, en pleine pandémie, illustre un début de changement dans le paradigme dans le soutien de la puissance publique. Au niveau local, de plus en plus de collectivités territoriales sont pionnières en la matière et conditionnent le versement de leurs aides publiques au respect de critères environnementaux et sociaux. C’est notamment le cas en Nouvelle-Aquitaine (voir encadré).

La conditionnalité des aides en Région Nouvelle-Aquitaine

Le 27 mars 2023, les élus de la Région Nouvelle-Aquitaine ont décidé la mise en œuvre du principe « d’éco-socio-conditionnalité » des aides financières de la Région. Désormais, l’octroi des aides financières régionales sera conditionné à des critères environnementaux, économiques et sociaux. Dans un délai de 2 ans maximum, les éco-socio-conditionnalités devront être intégrées à l’ensemble des règlements d’intervention de la collectivité. L’application de ces conditions sera différenciée en fonction d’un certain seuil : en deçà de 150 000 euros, les engagements seront simplement formalisés dans une charte d’engagements. Au-delà, des contrats de transitions mesurables, quantifiables et sanctionnables seront négociés. Les aides supérieures à 150 000 euros représentent 80% du montant des aides régionales versées. L’effet levier est donc très important. La logique de contractualisation renforce le caractère effectif et incitatif de la conditionnalité.

S’agissant de la fiscalité comportementale, celle-ci tend à se développer en matière environnementale là où, historiquement, elle était un mécanisme privilégié de santé publique. S’il n’existe pas encore aujourd’hui, à proprement parler, une modulation des impôts de production en fonction de critères environnementaux, de plus en plus d’États mettent en place des avantages fiscaux (crédit d’impôt, amortissements accélérés…) directement dépendants de l’engagement des entreprises à réduire leur empreinte carbone.

Si la conditionnalité environnementale des aides et la fiscalité comportementale écologique demeurent encore à l’état embryonnaire, la question de leur développement mérite donc d’être posée.

Les différentes approches de la conditionnalité et de la fiscalité comportementale

Le droit français ne donne aucune définition stricte de la notion de « conditionnalité ». La notion de conditionnalité irrigue cependant déjà de nombreux pans du droit européen ou du droit international. Le Fonds Monétaire International (FMI) définit, par exemple, la conditionnalité comme « l’ensemble des conditions particulières au respect desquelles le Fonds subordonne l’utilisation de ses ressources dans des circonstances données ». Typiquement, dans le cas français, l’instauration d’un bonus-malus sur critères écologiques à l’achat d’un véhicule représente une forme de conditionnalité de ce type.

Dans une approche traditionnelle, la conditionnalité est appréciée comme « l’élément auquel est subordonnée la validité ou l’efficacité d’un acte ». Dans cette conception, la conditionnalité s’apprécie à l’aune de deux critères principaux : sa finalité et son caractère coercitif. Cette approche fait l’objet de critiques en cela qu’elle réduit la notion de conditionnalité à son caractère contraignant. Elle n’est alors regardée que comme un outil sanctionnant la transgression de certaines conditions imposées par une partie à une autre. Or, l’idée de conditionnalité n’est pas réductible à ce seul aspect. C’est la raison pour laquelle, une approche innovante de la notion de conditionnalité émerge. La nouveauté consiste à faire du critère incitatif l’élément central de la notion de conditionnalité.

Dans cette vision, la conditionnalité peut être définie comme toute « mesure incitative par laquelle un acteur vise à modifier le comportement d’un autre acteur en liant l’octroi d’un avantage particulier à la réalisation de critères prédéfinis ». Par cette définition, la conditionnalité apparaît comme l’instrument complémentaire à la taxation. Ces deux outils permettent à l’agent principal de modifier le comportement d’un acteur par la manipulation du calcul coût-bénéfice. Cependant, la taxation vise à modifier le mauvais comportement en le sanctionnant, là où la conditionnalité vise à soutenir le bon comportement en le récompensant. Cumulés, ces deux instruments forment un continuum qui constitue un réel atout pour la puissance publique. Si la taxation demeure l’instrument clé pour limiter les coûts sociaux des externalités négatives, la conditionnalité favorise la production d’externalités positives.

Une fois cette définition posée, il convient de rappeler qu’il existe une double manière de catégoriser la notion de conditionnalité.

D’une part, la conditionnalité peut être ex ante ou ex post. Une conditionnalité ex ante consiste à fournir un avantage à un acteur qui respecte d’ores et déjà les critères imposés. La conditionnalité ex ante a l’avantage de l’efficacité : la puissance publique ne prend aucun risque puisqu’elle soutient un acteur qui a déjà adopté des comportements vertueux. En revanche, elle a le défaut d’être faiblement incitative. A l’inverse, la conditionnalité ex post consiste à lier l’octroi de l’avantage au respect d’un objectif fixé. La conditionnalité ex post permet de dissocier le temps de l’aide et le temps de la contrepartie. Elle est fortement incitative car elle favorise la capacité de transformation et d’adaptation des entreprises. En revanche, pour assurer son efficacité, elle doit inclure des sanctions en cas de non-respect des engagements pris et suppose donc nécessairement la création de mécanismes de suivi et de contrôle a posteriori.

Par ailleurs, la conditionnalité peut être intrinsèque ou extrinsèque. La conditionnalité est intrinsèque lorsqu’elle est directement liée à l’objet de l’aide publique. A l’inverse, on parlera de conditionnalité extrinsèque, lorsqu’elle n’est pas directement liée à l’objet de l’aide. A titre d’exemple, le plan de relance annoncé en France en septembre 2020 est une illustration de l’utilisation de mécanismes de conditionnalité intrinsèques ex post. Le caractère d’urgence lié à la crise Covid nécessitait un caractère ex post de la conditionnalité.

Une conditionnalité ex ante aurait, en effet, exclu du champ des aides publiques un grand nombre d’entreprises qui avaient pourtant besoin du soutien de l’État. Par ailleurs, les contreparties exigées étaient majoritairement intrinsèques : l’aide versée était directement liée à l’objectif fixé. Le caractère intrinsèque de la conditionnalité est souvent utilisé en matière sociale. Le Japon fournit une bonne illustration d’un mécanisme de conditionnalité sociale intrinsèque. Les entreprises japonaises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 15% du montant des augmentations de salaires accordées à la condition que le salaire moyen versé par l’entreprise à ses salariés ait augmenté d’au moins 3% par rapport à l’année précédente. L’exemple japonais illustre la possibilité d’utiliser le principe de conditionnalité sur des secteurs très divers et avec des finalités multiples et pas seulement écologiques. Là encore, l’Europe est précurseure en matière d’utilisation de la conditionnalité.

Des innovations européennes en matière de conditionnalité

La logique de conditionnalité continue de progresser dans le droit de l’Union européenne. Deux illustrations récentes le montrent. D’une part, la PAC 2023 introduit une conditionnalité sociale : les manquements aux dispositions du droit du travail conduisant à des sanctions administratives ou pénales entraineront une révision à la baisse du montant des paiements soumis à conditionnalité. Autre exemple européen pris sur le terrain de la défense des valeurs démocratiques : afin d’éviter que des pays qui enfreignent l’État de droit et la démocratie ne profitent des fonds européens, l’Union européenne a mis en place un mécanisme liant le versement de ces fonds au respect de ses valeurs. Si un État membre se rend coupable de telles violations, l’UE peut ainsi décider de suspendre les aides dont il bénéficie, au titre de la politique de cohésion notamment. Cette conditionnalité a déjà été utilisée en avril 2022 contre la Hongrie et a permis de suspendre le versement de 6,3 milliards d’euros dédiés au pays. Ces deux exemples illustrent la vitalité de ce concept en droit européen et la diversité des champs d’application de la conditionnalité.

Le choix des mécanismes de conditionnalité retenus est évidemment un choix politique qui peut être adapté au regard de la situation donnée. Cependant, la conditionnalité ex post et intrinsèque dispose d’un double intérêt essentiel. D’une part, par son caractère ex post, elle est fortement incitative et laisse aux acteurs un temps pour adapter leurs comportements. D’autre part, par son caractère intrinsèque, elle est ciblée sur un objectif particulier ce qui renforce sa lisibilité et son efficacité. La conditionnalité apparaît alors comme une méthode pour la puissance publique d’encourager et d’accompagner la transition vers des comportements plus vertueux. C’est, à notre sens, cette vision de la conditionnalité qui parait la plus pertinente pour adapter au mieux la relation État-entreprises.

La fiscalité comportementale bénéficie quant à elle d’une définition stabilisée. Le juge constitutionnel apprécie comme équivalentes les notions de fiscalité comportementale et de fiscalité incitative. Selon lui, il s’agit de l’ensemble des mécanismes fiscaux « ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général ». Le champ de la fiscalité comportementale est ancien et très large. Elle trouve des terrains d’applications aussi divers que la santé publique (lutte contre le tabagisme), la réduction des dommages causés à l’environnement, la lutte contre la pollution sonore (taxe sur les nuisances sonores aériennes), ou encore la régulation des comportements des entreprises en matière d’emploi (vis-à-vis des travailleurs handicapés par exemple). Là encore, la fiscalité comportementale est très largement fondée sur une logique de sanction des mauvais comportements et non sur une logique de soutien aux comportements vertueux.

Si certains mécanismes de « bonus-malus » existent, la fiscalité environnementale consiste essentiellement dans la sanction, par le mécanisme de la taxe, du producteur d’externalités négatives et non dans le soutien aux comportements vertueux par le biais d’abattements fiscaux. Il ne s’agit pas ici d’une note générale sur la fiscalité comportementale et notre étude se bornera à la fiscalité comportementale affectant les entreprises. Plus particulièrement, nous souhaitons réfléchir ici à une évolution de la fiscalité comportementale. A l’axe central de « sur-taxation » du producteur d’externalités négatives, il pourrait être opportun de réfléchir à une « sous-taxation » des comportements vertueux en considérant que la dépense fiscale rémunère ici en réalité une contribution privée à l’intérêt général dont la valeur est souvent à moyen ou long terme supérieure à l’avantage fiscal consenti.

La conditionnalité et la fiscalité comportementale joueraient en cela un rôle équivalent : apporter un complément utile à la boîte-à-outils traditionnelle de la puissance publique en élargissant la gamme des instruments qui sont à sa disposition. Il ne s’agit pas de substituer mais bien d’enrichir l’existant. A une vision minimaliste de la relation État-entreprise dans laquelle l’État agit principalement en régulateur et gendarme, la pleine mobilisation de ces nouveaux instruments permettraient d’aller vers une vision maximaliste de la relation État-entreprises dans laquelle l’État fait confiance, accompagne et récompense les acteurs économiques qui prennent leur part aux objectifs d’intérêts généraux fixés.

La mise en application de ces deux instruments demeure encore embryonnaire. De ce point de vue, on manque encore de recul empirique pour mesure avec précision l’impact positif de leur utilisation. Cela étant, il est possible d’envisager quatre principaux avantages au développement de la conditionnalité et de la fiscalité comportementale.

Avantage n°1 : Renforcer la compétitivité des entreprises qui s’engagent pour réduire leur empreinte carbone

Au regard de l’urgence climatique, de plus en plus d’entreprises prennent conscience de la nécessité de transformer en profondeur leur processus de production. 82% des TPE/PME estiment qu’elles seront rapidement affectées par le réchauffement climatique. De fait, les effets néfastes du dérèglement climatique sur la productivité deviennent, chaque année, plus évidents.

Les épisodes de chaleur diminuent la productivité du travail. Les incidents météorologiques extrêmes (inondations, incendies, sécheresse) perturbent les opérations, endommagent les infrastructures, détruisent des récoltes et créent des surcoûts importants. La raréfaction de certaines ressources naturelles et le renchérissement des coûts de l’énergie affectent les chaînes d’approvisionnement et accroissent les coûts de production. Ces risques multiples fragilisent l’ensemble des chaînes de valeurs des entreprises.

D’autre part, la pression réglementaire relative aux normes environnementales s’accroit et impose, là aussi, des changements de modes de production aux entreprises. La majeure partie des entreprises anticipe dès à présent une multiplication des contraintes réglementaires et une augmentation de la fiscalité carbone dans les périodes à venir, ainsi qu’un risque juridique accru du fait de la multiplication des procédures judiciaires sur des motifs écologiques.

Enfin, et même si elle demeure encore limitée, la pression du consommateur, davantage sensibilisé aux enjeux climatiques, augmente. 88% des consommateurs français se déclarent attentifs aux enjeux climatiques et 60% souhaitent que leurs achats soient respectueux du climat.

En dépit de ces trois phénomènes, nombreuses sont encore les entreprises qui n’agissent pas ou pas assez pour réduire leur empreinte carbone. Selon elles, la recherche de l’éco-efficience constitue un surcoût qui limiterait fortement leur compétitivité et leur rentabilité. Certaines études empiriques semblent d’ailleurs confirmer le lien négatif entre réglementation environnementale et productivité des entreprises.

L’internalisation d’une externalité est, par définition, coûteuse pour une entreprise car elle consiste à faire entrer dans sa comptabilité, d’une manière ou d’une autre, des coûts qu’elle rejetait habituellement sur la collectivité et sur lesquels, jusqu’ici, elle fermait les yeux. Par ailleurs, si une entreprise s’engage seule dans cette démarche, elle risque de subir une perte de compétitivité relative face aux autres entreprises de son secteur d’activité. Ce constat pousse un nombre important d’entreprises à l’immobilisme. D’autres études mettent également en avant le risque de délocalisation dans l’hypothèse d’une réglementation environnementale locale plus forte que dans les pays voisins ou concurrents.

A l’inverse, d’autres travaux empiriques semblent confirmer « l’hypothèse de Porter » selon laquelle des réglementations environnementales strictes peuvent améliorer le profit des industries qui y sont soumises. Selon Michael Porter, les pressions environnementales et les investissements verts contribuent à améliorer la compétitivité des entreprises ainsi que celle des pays où la réglementation écologique est plus sévère. La transition écologique s’accompagnant nécessairement d’une révolution industrielle dans les modes de production des biens et services, un contexte réglementaire plus exigeant pousse les entreprises à se positionner plus tôt et de manière plus favorable sur les marchés de demain. A titre d’exemple de cette vitalité, la part des brevets sur des technologies liés à l’environnement est passé de 6% à 13% en France entre 2000 et 2019. Cette dynamique n’aurait sans doute pas été aussi marquée en l’absence de pression réglementaire.

De fait, la réduction de la pollution tend à stimuler l’innovation, à réduire les quantités de matières et d’énergie utilisées et ainsi à accroitre la productivité.

A la lecture de ces différentes études empiriques, le lien entre la productivité et les efforts pour réduire son empreinte carbone est complexe et ambigüe. Sous certaines hypothèses, ce lien est positif et l’éco-efficience devient source de productivité et de compétitivité. Dans d’autres cas, ce lien est négatif.

Le rôle de l’État est alors ici crucial. Si celui-ci continue de soutenir des entreprises polluantes, il donne une prime à l’immobilisme et les entreprises de bonne volonté qui réduisent leur empreinte carbone risquent de perdre en compétitivité. Ne plus accorder d’avantages indus aux entreprises polluantes n’est pas suffisant pour garantir la compétitivité aux entreprises qui agissent et vont de l’avant. A cet égard, l’examen des travaux de l’OCDE montre que, si la plupart des pays ont pris des mesures pour commencer à faire payer la pollution, les mécanismes de récompense aux entreprises qui réduisent volontairement leur empreinte carbone sont encore trop peu nombreux. Or, si l’État récompense les entreprises vertueuses en amont par la conditionnalité des aides et en aval par une fiscalité modulable, et qu’il continue dans le même temps à taxer les entreprises polluantes, il crée un mécanisme de « double privilège ».

D’une part, les entreprises qui réduisent leur empreinte carbone échappent aux taxations environnementales. D’autre part, elles bénéficient d’un soutien renforcé de l’État qui les récompense par le biais de la conditionnalité et de la fiscalité modulable. L’inaction devient alors beaucoup plus coûteuse par l’effet de ce « double-privilège ». Les choix politiques de l’État en matière environnementale exercent donc une influence importante sur l’hypothèse de Porter. Joindre, à la taxation, des mécanismes de conditionnalité et tendre vers une modulation de la fiscalité, permettraient de limiter fortement les écarts de compétitivité entre les entreprises vertueuses et les autres. Le soutien de la puissance publique, couplé aux effets d’innovation et d’efficacité énergétique permettraient, pour un nombre plus important d’entreprises, de donner une prime à l’action et de renforcer leur productivité.

La mise en place par l’État d’un système de récompense par ce « double-privilège » est d’autant plus important que de nombreuses entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire de bonne volonté n’agissent pas par manque de ressources financières. Le manque de moyens financiers est, en effet, le principal frein invoqué par les chefs de ces entreprises qui se disent pourtant conscients et volontaires à agir.

Une certaine modulation de la fiscalité est déjà utilisée par certains États pour jouer positivement sur la compétitivité des entreprises qui agissent. En Belgique, par exemple, les PME peuvent déduire de leur revenu imposable une part importante de leurs investissements visant à économiser de l’énergie. Un dispositif similaire existe aux Pays-Bas. En plus de la possibilité offerte aux entreprises de bénéficier d’un amortissement accéléré, les entreprises peuvent, en effet, déduire de leur résultat imposable une part du coût de leurs investissements verts. Dans une même logique, le Canada a développé de nombreux crédits d’impôts directement liés à la réduction de l’empreinte carbone. Les entreprises canadiennes peuvent, par exemple, bénéficier d’un crédit d’impôt pour « fabrication de technologies propres », « d’électricité propre » ou encore « de captage, utilisation et stockage du carbone ».

Ces exemples de modulation de la fiscalité incitent les entreprises à agir et facilitent la conciliation entre compétitivité et efforts de réduction de l’empreinte carbone. Agir devient rentable grâce à l’action volontariste de l’État. En plus d’accroitre la compétitivité des entreprises, ces instruments auraient pour effet bénéfique de renforcer la cohérence et l’efficacité des dépenses publiques.

Avantage n°2 : Renforcer l’efficacité et la cohérence de la dépense publique au profit de la lutte contre le réchauffement climatique

Plus de 150 milliards d’aides publiques sont versées chaque année aux entreprises, soit un peu plus d’un tiers du budget général de l’État. Si l’urgence écologique nécessitera sans doute un financement public au moins en partie par la dette et la fiscalité, il est certain que ces deux leviers risquent d’atteindre leurs limites. Le niveau d’endettement actuel de la France dans un contexte de hausse des taux et le poids existant des prélèvements obligatoires nécessitent d’ajouter d’autres leviers pour répondre à l’urgence climatique.

L’aide publique aux entreprises pourrait être un levier puissant d’accompagnement à la transformation des modes de production. Mais des incohérences importantes apparaissent dans la politique environnementale de l’État et l’utilisation des deniers publics. A titre d’illustration, les subventions publiques (de l’Etat et de l’UE) dommageables à la biodiversité représentaient plus de 10 milliards d’euros en 2022, soit un montant 4,4 fois supérieurs à celui de leurs dépenses favorables à la préservation de la biodiversité. L’Inspection générale des finances, à l’origine de ce constat, en appelle à une réduction ou à une réorientation de certaines de ces dépenses dommageables qui nuisent à la transition écologique. La suppression des dépenses fiscales brunes (ou niches fiscales brunes) serait ainsi un préalable judicieux au verdissement de la fiscalité et au développement de la conditionnalité environnementale. Ainsi, par exemple, des exonérations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier pour les tracteurs agricoles et les engins de chantier qui désincitent au verdissement des flottes de véhicules, ou encore des exemptions concernant le kérozène des avions.

En parallèle à cet effort de clarification de la politique fiscale, la conditionnalité des aides pourrait être l’instrument de cette réorientation. L’instauration d’une conditionnalité renforcée fondée sur des critères écologiques permettrait d’éviter que la puissance publique continue de soutenir des secteurs qui nuisent fortement à la biodiversité et/ou au climat.

Par une conditionnalité fondée sur des critères écologiques, l’État réalloue son soutien aux producteurs engagés dans la transition écologique et accélère ainsi la décarbonation de la production.

Le conditionnement de certaines aides ou crédits d’impôt existants, sur la base de critères écologiques, aurait toute sa pertinence. A titre d’exemple, l’une des pistes sectorielles pourrait être le verdissement du Crédit d’impôt recherche.

Verdir le crédit impôt recherche par la conditionnalité

Le crédit d’impôt recherche (CIR), réduction d’impôt calculée sur la base des dépenses de recherche et développement engagées par les entreprises (R&D), coûte de l’ordre de 7 milliards d’euros par an à l’État. S’il a certainement contribué à réduire le déficit de compétitivité des entreprises industrielles françaises par rapport à leurs concurrentes étrangères en réduisant l’écart de fiscalité entre les unes et les autres, il n’a guère réussi à doper l’effort de recherche privée qu’il était censé soutenir : la part de la recherche privée dans le PIB (autour de 1,4%) est tristement stable depuis de nombreuses années. Alors que les impôts de production font l’objet de fortes réductions de la part de la puissance publique (CVAE, CET, etc.), il est sans doute temps de réorienter le CIR vers son objectif initial et en particulier vers l’innovation au service de la transition écologique. La R&D « verte », pourtant essentielle à la transition écologique, ne représente en France que 11% des dépenses totales de R&D. Cela s’explique notamment par le fait qu’il est coûteux pour une entreprise de passer d’une R&D « grise » à une R&D « verte » du fait de ses investissements passés et de sa dépendance à ceux-ci. Le verdissement du crédit d’impôt permettrait de réorienter les efforts d’innovation dans les technologies vertes en limitant les écarts de coûts entre la R&D « grise » et la R&D « verte ». C’est du reste en suivant cette même logique qu’un crédit d’impôt industrie verte (C2IV) devrait être inscrit dans la loi de finances pour 2024. Le montant de ce nouveau crédit d’impôt devrait être compris entre 20 et 45% du coût des investissements pour un coût total pour l’État estimé à 500 millions d’euros. Plutôt que de créer un nouvel instrument faiblement doté, comme c’est le cas avec ce C2IV, il serait sans doute préférable de réviser le calibrage du CIR de façon à réallouer une part significative de la dépense fiscale au soutien à la R&D « verte » via un mécanisme de conditionnalité ou un bonus spécifique. Des travaux d’expertise dessinent d’ores et déjà les contours de ce que pourrait être ce recalibrage.

Au-delà de l’enjeu écologique, l’État réalise, avec la conditionnalité et la modulation fiscale, un double gain socio-économique. D’une part, il élimine des externalités négatives, voire favorise la production, par les entreprises, d’externalités positives. D’autre part, et ce point est essentiel, il limite les coûts sociaux liés à la dégradation du climat et de la biodiversité.

Au niveau mondial, le coût de l’inaction climatique a pu être estimé, au mitan des années 2000, entre 5 à 20% du PIB mondial contre 1% pour celui de l’action climatique.

En favorisant les entreprises vertueuses, la conditionnalité permet de conjuguer la rationalisation des dépenses publiques avec la lutte contre le réchauffement climatique et l’objectif d’une production décarbonée. Certains États ont déjà intégré cette double logique. La Norvège en fournit un bon exemple. Pour répondre à la crise énergétique, le gouvernement norvégien a lancé un plan d’aide aux entreprises pour répondre à la hausse importante des coûts de l’énergie. Le principe de l’aide n’est pas conditionné. En revanche, le niveau des aides versées est conditionné. Le gouvernement s’engage à prendre en charge 45% du surcoût pour les entreprises qui réalisent des efforts importants de sobriété énergétique contre seulement 25% pour une entreprise qui ne réaliserait aucun effort.

De même, « l’Inflation Reduction Act » (IRA), adopté en août 2022 par le Congrès des États-Unis, a mis en place des incitations fiscales à la production et à l’utilisation d’énergies propres grâce à des financements fédéraux sur dix ans. Ces avantages fiscaux aux entreprises ont pour autant été conditionnés, notamment par le biais d’une obligation de production locale et/ou de l’utilisation dans la production de biens locaux. Cette initiative de l’Administration Biden a fait l’objet de vives critiques en Europe. Elle est en effet orthogonale aux règles commerciales multilatérales : en favorisant l’émergence d’une industrie verte sur le sol américain, elle organise une forme de protectionnisme et draine des investissements qui auraient pu se diriger vers le Vieux continent. En même temps, l’Union européenne encourt à peu près le même procès quand elle subventionne son agriculture via la PAC, y compris lorsqu’elle y associe des mécanismes de conditionnalité environnementale (comme dans le cas des éco-schèmes qui vont représenter désormais 20 % du revenu Pilier 1). Il est peut-être temps de convenir d’une exception environnementale aux règles du libre-échange. C’est du reste ce que nous faisons d’une autre manière lorsque nous mettons des conditions à l’accès au marché européen (par exemple en n’autorisant les importations de soja que s’il est « zéro déforestation »).

Les exemples norvégien ou américain illustrent une logique similaire : le soutien fiscal et la conditionnalité permettent d’assurer que le soutien public conjoncturel soit ciblé en direction des entreprises qui œuvrent, structurellement, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

A cette rationalisation de l’utilisation de la dépense publique, s’ajouterait un autre effet positif : une meilleure applicabilité de la norme environnementale.

Avantage 3 : Garantir l’efficacité de la norme environnementale

Les normes environnementales, aussi bien françaises qu’européennes, se multiplient. L’essor considérable du droit de l’environnement pose la question de sa lisibilité et surtout de son applicabilité. Selon une étude récente, sur les quelques 22 000 délits annuels relatifs à la protection de l’environnement en France, les abandons de poursuites et les mesures alternatives (comme le simple rappel à la loi) représentent plus de 90 % des affaires. Des amendes ne sont appliquées que dans 6,7 % des cas ; leur montant reste faible (7 600 euros en moyenne) et tend de surcroît à baisser. Ainsi, seules 40% des entreprises de plus de 500 salariés ont satisfait l’obligation de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), pourtant obligatoire depuis 2012. L’une des raisons réside dans la faiblesse de la sanction (5000 €) et l’incapacité de l’administration de la mettre en œuvre.

Ces éléments le démontrent : la pleine effectivité du droit de l’environnement ne passera pas seulement par la perspective d’hypothétiques sanctions des mauvais comportements. Introduire de la conditionnalité permet de facto de faire respecter en amont le droit de l’environnement. On parlera ici de léga-conditionnalité : l’aide versée n’est pas conditionnée à la réalisation d’un objectif particulier mais au simple respect de la loi. La léga-conditionnalité a le mérite de renforcer l’effectivité de la norme et assure que l’État n’aide pas des entreprises qui ne respectent pas les normes en vigueur.

Il s’agit d’une vision minimaliste de la conditionnalité : le seul critère est celui du respect d’un certain nombre de normes. Dans sa vision maximaliste, la conditionnalité dépasse le simple respect de la loi et l’aide est versée sous la condition de la réalisation de critères ambitieux. Là encore, le degré de conditionnalité est un choix politique.

Une illustration de ce principe de léga-conditionnnalité est à trouver dans l’article 12 de la loi récente « industrie verte ». Celui-ci permet d’introduire dans le code de la commande publique un motif d’exclusion facultatif en cas de non-respect des obligations de publication des informations de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui impose, dès 2024, de nouvelles obligations de reporting extra-financier des grandes entreprises.

En conditionnant l’accès à la commande publique à la réalisation d’un tel BEGES, celle-ci devient un levier puissant et opérationnel pour inciter les entreprises à appliquer cette norme. Les réglementations nationales (BEGES) et européennes (directives CSRD et devoir de vigilance) imposent, en effet, désormais aux entreprises d’élaborer des trajectoires de transition alignées avec l’Accord de Paris. Toutefois, les premières évaluations de ces plans de transition concluent à un net écart entre l’ambition de ces derniers et l’effort nécessaire pour respecter les objectifs climatiques. Conditionner tout ou partie des aides allouées chaque année par l’État et les collectivités aux entreprises (plus de 140Mds€ en 2019) ou l’accès à la commande publique (près de 200Mds€) au respect de plans de transition alignés avec les objectifs environnementaux garantirait la crédibilité de ces derniers. Les marges sont encore très grandes : seuls 18% des contrats conclus avec l’État intégraient une considération environnementale et 14% une considération sociale. Il serait donc possible d’aller beaucoup plus loin en s’assurant, par exemple, que le critère environnemental ait un poids réel dans la prise de décision en lui donnant un coefficient minimal de pondération dans la notation des différentes offres.

Enfin, l’ajout de la conditionnalité et de mécanismes de fiscalité modulable auraient un effet politique très important : ils renforceraient l’acceptabilité sociale des politiques environnementales.

Avantage 4 : Renforcer l’acceptabilité sociale des politiques environnementales

L’environnement est, derrière la hausse des prix, la deuxième préoccupation des Français. Pour autant, la crise des Gilets Jaunes ou celle des Bonnets Rouges illustre la difficulté pour l’État d’instaurer des taxes environnementales. Ces épisodes l’ont démontré : aucune politique environnementale forte ne sera acceptée si elle n’est pas considérée comme juste et équitable. Assurer une transition juste apparaît ainsi comme un préalable à la réussite d’une transition écologique rapide. Or, plusieurs économistes ont démontré que les taxes environnementales, notamment celles sur le carbone, sont souvent régressives.

La fiscalité sur l’énergie pèse en moyenne presque cinq fois plus en proportion du revenu pour les 10% des ménages les plus modestes que pour les 10% des ménages les plus aisés. Cette inégale contribution à l’effort est d’autant plus injuste socialement que les ménages pauvres contribuent individuellement moins au réchauffement climatique que les ménages riches. En France, en raison des modes de vie différenciés, l’empreinte carbone moyenne d’un individu appartenant au 1% les plus riches est 13 fois plus importante que celle des 50% les plus pauvres. Par voie de conséquence, la prise de conscience écologique s’accompagne en France d’une montée du sentiment d’iniquité. Selon une enquête récente, si 82% des Français se déclarent « inquiets » face au réchauffement climatique, ils sont 74% à estimer que les efforts sont inéquitablement répartis.

Les mécanismes de conditionnalité et de fiscalité comportementale permettraient de renforcer aussi bien l’équité réelle que le sentiment d’équité. D’un point de vue économique, il existe toujours aujourd’hui un écart de prix important entre les biens durables à faibles émissions et les autres biens, sensiblement moins onéreux. Dès lors, si la consommation de ces biens durables est possible pour un ménage aisé, elle est en revanche beaucoup plus difficile pour un ménage modeste.

Typiquement, une voiture électrique d’entrée de gamme coûte nettement plus cher à l’achat qu’une petite citadine thermique alors même qu’à l’usage elle coûtera beaucoup moins cher : non seulement les ménages modestes n’ont pas le budget pour l’acheter mais ils sont du même coup privés des économies qu’elle leur permettrait de réaliser ! En l’absence de soutien public, le coût de ces biens peut donc être prohibitif pour de nombreux ménages. L’objectif de réorientation de la production et de la consommation vers la neutralité carbone en est freiné et l’iniquité perdure.

En revanche, la conditionnalité des aides ainsi que la fiscalité modulable sur la base de critères écologiques créeraient un « double-privilège », décrit précédemment, pour les entreprises engagées dans la transition écologique. En amont, elles recevraient davantage d’aides publiques. En aval, elles verraient leur niveau d’imposition réduit. Ce « double-privilège » permettrait aux entreprises vertueuses d’abaisser leur seuil de rentabilité et du même coup de pratiquer des prix plus abordables et d’étendre leur marché.

D’un point de vue politique, la modulation de la fiscalité en fonction de l’impact climatique des entreprises et la conditionnalité des aides publiques garantit aux citoyens que l’argent public dépensé n’est pas dirigé en priorité vers des entreprises polluantes mais favorise au contraire l’émergence d’une production sobre et durable. Dès lors que le contribuable a la garantie que la puissance publique ne privilégie plus la production polluante mais favorise au contraire les industries qui réalisent des efforts importants de réduction de leurs émissions, il sera lui-même plus enclin à accepter les efforts demandés. On notera à ce titre que 86% des Français se déclarent favorables au principe de conditionnalité des aides publiques aux entreprises et cela sans écart notable entre les personnes se déclarant de gauche ou de droite.

Par leurs avantages, le renforcement de la conditionnalité et le développement d’une fiscalité comportementale sur la base de critères écologiques viendraient utilement compléter les instruments existants et favoriseraient l’accélération de la décarbonation.

Ces outils comportent néanmoins certaines limites et leur réussite dépend fortement de leur mise en œuvre.

La réussite de la conditionnalité dépend de sa mise en œuvre

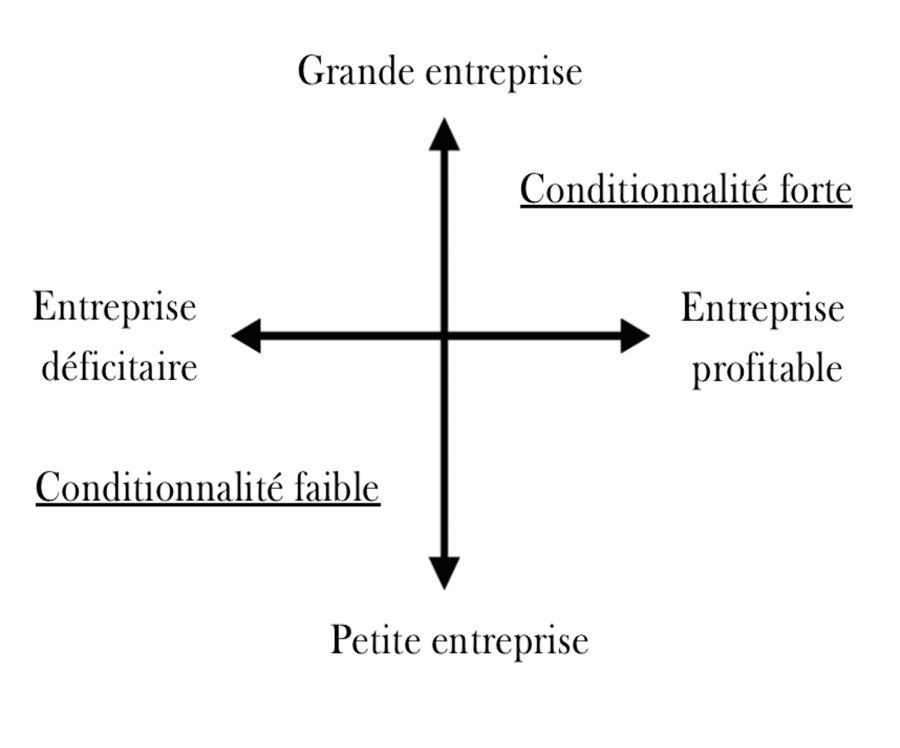

S’agissant de la conditionnalité, deux risques sont à éviter. D’une part, il n’est pas envisageable de penser des mécanismes de conditionnalité universels pour l’ensemble des entreprises. L’importance de la conditionnalité ne peut, par exemple, être la même pour une petite entreprise en crise et une grande entreprise qui réalise d’importants bénéfices. Au-delà de la prise en compte du secteur d’activité, deux éléments essentiels devraient être pris en considération pour fixer les critères de conditionnalité : la taille de l’entreprise et sa santé économique et financière.

L’importance donnée à la conditionnalité pourrait suivre cette logique :

Plus une entreprise serait grande et profitable, plus les critères de conditionnalité pourraient être exigeants. A l’inverse, plus une entreprise serait petite et connaitrait des difficultés financières, plus les critères de conditionnalité devraient être faibles. En cas de difficultés économiques importantes et conjoncturelles, le maintien des structures productives et des emplois primerait sur l’objectif de décarbonation. Cette logique simple a le mérite de l’efficacité.

Cette conditionnalité différenciée apparaît comme une évidence : la puissance publique ne peut exiger des efforts comparables des très grandes entreprises profitables qui disposent de moyens et de ressources très importants, et des petites entreprises qui ne disposent pas des mêmes capacités. La conditionnalité pour être efficace se doit donc d’être différenciée. Dans le cas contraire, seules les grandes firmes pourraient répondre aux critères posés et ainsi disposer des aides publiques. Néanmoins, l’exigence de différenciation laisse entrevoir le second risque des mécanismes de conditionnalité : celui de l’illisibilité et de l’ineffectivité.

Plus les critères de conditionnalités seront nombreux et différenciés, plus élevé sera le risque de créer un imbroglio qui, dans les faits, empêcherait un grand nombre d’entreprises d’accéder aux aides proposées. L’efficacité de la conditionnalité passe par la simplicité et la lisibilité des conditions posées par la puissance publique.

Enfin, un dernier risque apparaît : celui de l’ineffectivité. L’instauration de mécanismes de conditionnalité suppose nécessairement la création d’un contrôle ex post pour s’assurer que les conditions ont bien été respectées, et l’existence de mécanismes de sanctions en cas de non-respect de celles-ci.

Pour garantir la réussite de la conditionnalité et limiter au maximum ces trois risques, l’État pourrait suivre une méthode de mise en œuvre en quatre étapes.

D’abord, un dialogue préalable et bilatéral pourrait être organisé entre l’État et les grandes entreprises afin de définir, au niveau national, les objectifs en matière environnemental cohérents avec la Stratégie national bas-carbone (SNBC) et la stratégie nationale biodiversité (SNB).

Une fois des objectifs clairs et négociés définis, les modalités de reporting ainsi que leur temporalité devront être clairement explicités. Il pourrait s’agir ici de s’appuyer sur les dispositifs existants : la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) au niveau européen et le BEGES (Bilan des émissions de gaz à effet de serre) au niveau français. Il s’agira de définir les conséquences ex-post de la non-atteinte des objectifs fixés (remboursement des aides versées, par exemple).

Dans un troisième temps, un mécanisme d’évaluation par une institution indépendante devra être instaurée pour vérifier que les objectifs fixés ont bien été réalisés. Pour cela, il serait par exemple possible de s’appuyer sur la méthodologie ACT développée par l’ADEME qui permet d’évaluer l’alignement de la stratégie d’une entreprise par rapport à une trajectoire de décarbonation. Pour assurer ce contrôle, la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante, dont le nombre est déjà important, ne serait pas forcément nécessaire. Des institutions existantes comme le Haut conseil pour le climat par exemple, dont l’expertise sur ces sujets est déjà forte, pourrait se voir attribuer cette mission, à condition bien sûr que lui soient assurés les moyens matériels de son exécution.

Cette méthode se fonde ainsi sur une logique de confiance : la fixation des critères de conditionnalité repose sur un échange et une négociation entre l’État et les entreprises, du temps leur est laissé pour réaliser leurs objectifs et c’est seulement en cas de non-respect des engagements pris, qu’un remboursement des aides serait envisagé.

La mise en place de la conditionnalité pourrait au départ concerner les plus grandes entreprises puis, de manière progressive, et sur la base d’une démarche volontaire, les entreprises de taille intermédiaire et petite.

Une méthodologie de ce type existe déjà dans certains pays. Aux Pays-Bas, par exemple, les entreprises s’engagent à diminuer de 50% les émissions liées à la mobilité de leurs salariés et à déposer leur reporting sur une plateforme nationale. En cas de non-atteinte de cet objectif, le gouvernement fixe une norme contraignante de baisse de ces émissions.

Une réflexion nécessaire sur le rendement de l’impôt dans le cadre de la fiscalité comportementale

S’agissant du développement d’une fiscalité comportementale et modulable sur la base de critères environnementaux, le principal risque est celui du rendement de l’impôt. Par l’existence de crédits d’impôts ou par le biais de l’amortissement, les mécanismes d’incitation fiscal se développent dans de très nombreux pays. Pour autant, il n’existe pas encore une réelle modulation, de l’impôt sur les sociétés, par exemple, sur la base de critères environnementaux. Le risque est, en effet, de voir diminuer le rendement de l’impôt, surtout sur le long terme. Plus les entreprises seront vertueuses, plus leurs impôts seront appelés à diminuer, plus les recettes publiques diminueront.

Pour circonscrire ce risque, il serait judicieux de réaliser une comparaison entre la perte du rendement de l’impôt et le gain financier pour l’État lié aux coûts sociaux évités grâce à la réduction de l’empreinte carbone. L’idéal serait de réfléchir à une baisse d’imposition inférieure au coûts sociaux évités. Par ailleurs, la baisse de l’imposition pour les entreprises vertueuses pourrait être compensée par la hausse de l’imposition pour les entreprises les plus polluantes (hausse qui pourrait être notamment liée à la suppression de certaines dépenses brunes). Il s’agit ici de trouver un équilibre dans la modulation fiscale pour assurer le rendement de l’impôt.

L’exemple du bonus-malus écologique dans le secteur automobile est une bonne illustration de l’efficacité et de la limite de la fiscalité modulable. Sur le principe et l’objectif recherché, cette modulation fiscale a été une réussite : les voitures électriques permettant d’obtenir le bonus se vendent bien, là où les consommateurs se détournent des modèles à gros malus. L’efficacité du dispositif est telle qu’il est devenu déficitaire pour l’État, là où il était excédentaire au départ : le volume financier des bonus accordés est supérieur à celui des malus encaissés, de sorte que les seconds ne suffisent pas à financer les premiers. La réorientation voulue et décidée de la consommation se réalise progressivement (et même plus vite qu’attendu) mais au prix d’un déficit public plus important. Est-ce un problème ? Comme nous avons pu le souligner en introduction, il parait impossible de réaliser la transition écologique sans un accroissement des dépenses publiques nécessaires au financement des investissements. Dès lors, il convient d’accepter que la modulation de la fiscalité sur la base de critères écologiques puisse parfois entrainer un déficit, si et seulement si, celui-ci permet d’accélérer la transformation profonde de nos modes de consommation et de production.

Une vaste réflexion fiscale mériterait d’être menée pour trouver un équilibre entre la réorientation nécessaire de la production et de la consommation et le niveau jugé acceptable de dépenses publiques supplémentaires.

Conclusion

Aucun changement d’ampleur ne se fera sans la pleine mobilisation des entreprises. Celle-ci n’est pourtant ni automatique, ni naturelle. Sans contraintes et sans incitations, les mutations ne seront pas assez rapides. La puissance publique a ici un rôle central à jouer. L’atteinte de l’objectif inédit de notre siècle, préserver le vivant sous toutes ses formes, dépend, pour partie, de sa capacité à innover dans sa régulation et de sa volonté de redéfinir et de compléter l’ensemble des leviers qui permettent d’orienter les comportements vers la neutralité carbone. Aussi modestes et embryonnaires soient-ils aujourd’hui, la conditionnalité des aides publiques et la fiscalité comportementale environnementale participeraient, aux côtés des instruments traditionnels, à l’accélération indispensable de la transition écologique et énergétique. Elles seraient les instruments privilégiés pour fonder une nouvelle coopération État-entreprises et répondre d’une responsabilité commune, que le grand intellectuel du XXe siècle, Élias Canetti qualifiait ainsi : « rendre les métamorphoses possibles ».