L’extrême-droite utilise désormais contre l’immigration de travail l’argument de la « pyramide de Ponzi migratoire ». Elle prétend qu’une politique migratoire qui consisterait à faire venir de la main-d’œuvre étrangère pour satisfaire les besoins de l’économie et pour corriger le ratio de soutien démographique dont dépend largement l’équilibre de notre modèle social, serait une fuite en avant. Car les travailleurs immigrés d’aujourd’hui seront les retraités de demain et il faudra alors, comme dans une « pyramide de Ponzi », faire venir de nouveaux entrants pour payer leurs retraites. Ainsi l’immigration d’aujourd’hui appellerait un surcroît d’immigration demain, enclenchant une boucle sans fin dont les effets sont rapidement insoutenables. Reprise et mise à jour par un chercheur indépendant néerlandais Jan Van de Beek1, cette idée s’inspire en réalité d’un article de l’économiste libéral Milton Friedman à la fin des années 19902. Mais celui-ci ne s’intéressait pas tant aux politiques migratoires qu’au système de sécurité social américain qu’il accusait de gager sa viabilité sur un afflux constant de nouveaux cotisants. Van de Beek s’appuie pour sa part sur des comptes de génération pour montrer que les cohortes d’immigrés aux Pays-Bas reçoivent plus qu’elles ne contribuent, reportant ainsi une dette sur les cohortes suivantes et nourrissant la mécanique d’une spirale à la Ponzi.

Essayons de vérifier la validité de l’argument. Pour cela, il est primordial de commencer par se demander ce qu’est une pyramide de Ponzi, quels sont les mécanismes qui sont à l’œuvre puis de comparer ce schéma avec un système de retraite par répartition.

1. Fonctionnement général d’un schéma à la Ponzi

Une pyramide de Ponzi est une fraude financière qui consiste à séduire les investisseurs avec la promesse de rendements élevés et, souvent, rapides. Malgré le rendement espéré élevé, les instigateurs de l’arnaque utilisent l’argument de l’absence de risque pour attirer les investisseurs. Afin de garantir les conditions initialement promises, les entrants dans la pyramide doivent cependant convaincre d’autres investisseurs de verser des fonds. En effet, l’argent versé aux premiers investisseurs provient directement des contributions des nouveaux entrants, et non de bénéfices générés par une réelle activité économique. Cependant, lorsque le flux de nouveaux investisseurs ralentit ou s’arrête, l’absence de nouvelles entrées d’argent frais conduit à l’effondrement du système, le respect des engagements financiers devenant impossible.

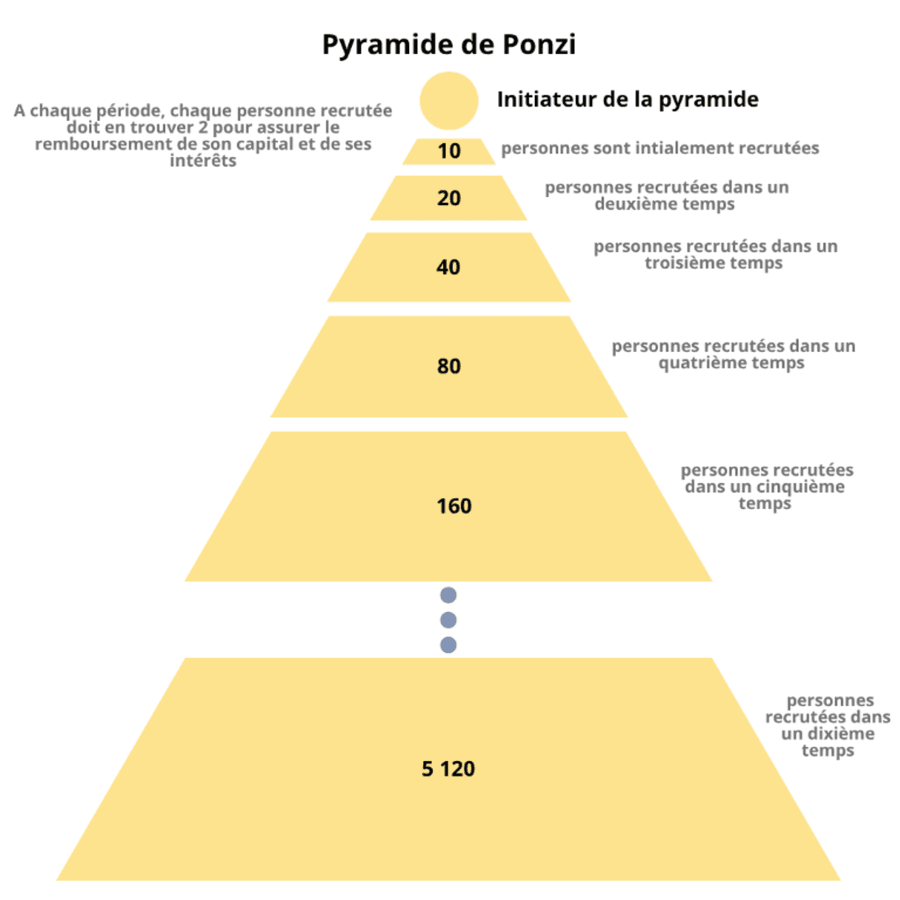

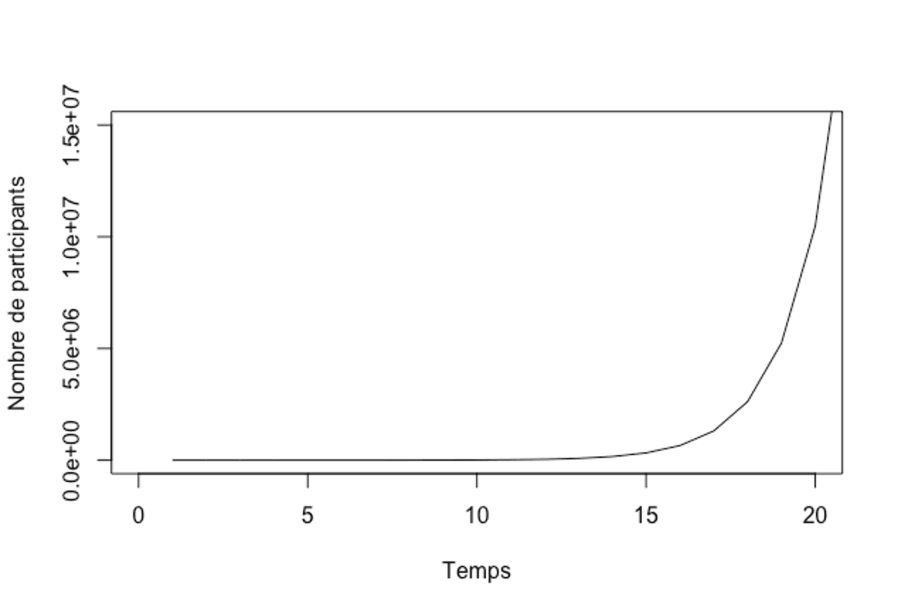

La dynamique d’un système à la Ponzi dépend de plusieurs paramètres : le montant initialement investi par les participants, le rendement promis aux investisseurs, le flux entrant d’argent à chaque période, le montant retiré par les investisseurs à chaque période. Supposons un schéma à la Ponzi qui promet un taux de rendement de 100% sur 90 jours. Pour illustrer ce cas, deux hypothèses sont formulées : les fonds récoltés par l’initiateur de la pyramide ne sont pas investis sur des placements sûrs et les participants dans la pyramide ne retirent pas leurs fonds mais les réinvestissent dans le fonds à la fin des 90 jours. Il faut alors que chaque personne entrée dans le fonds trouve 2 nouvelles recrues pour assurer le remboursement de son capital et le versement de ses intérêts. S’il a investi initialement 100 euros, il faut en effet que lui soient versés 200 euros à la fin de la période. Si le schéma a été initialement proposé à 10 personnes, il y aura 20 personnes à la période suivante et 40 à celle d’après. Le nombre de personnes nouvellement recrutées suit alors une logique exponentielle. Au bout de 10 périodes, il y a besoin de 5 120 nouveaux participants pour que la pyramide continue d’exister, soit 10 230 participants en tout. Au bout de 15 périodes, on a besoin de 163 840 nouveaux entrants, ce qui correspond à 327 670 participants. L’étendue de la pyramide dépend du taux de rendement – 100% dans ce cas – et du nombre de personnes initialement recrutées. Plus ces deux variables seront élevées, plus le nombre de personnes impliquées au total dans la pyramide sera important.

Schéma – Nouveaux entrants dans la pyramide de Ponzi en fonction du temps

Graphique – Nombre de participants à la pyramide de Ponzi en fonction du temps

2. Comment déterminer le montant promis et le montant effectivement présent dans un schéma à la Ponzi ?

Pour modéliser le fonctionnement d’un système à la Ponzi, l’article intitulé « The mathematics of Ponzi Schemes »3 propose des équations dynamiques qui décrivent la mécanique du système. A partir de deux équations différentielles de premier ordre, l’auteur calcule, à chaque instant t, deux montants :

- les sommes promises aux investisseurs.

- les sommes réellement disponibles dans le fonds.

L’évolution de ces deux variables dépend de deux équations dynamiques :

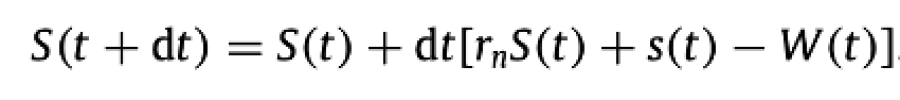

- Les sommes présentes dans le fonds en fonction du temps. A l’instant t + dt, elles sont égales à la valeur à l’instant t à laquelle il faut ajouter le flux net d’argent qui est entré dans le fonds, pondéré par le temps qui s’est écoulé entre t et t+dt (soit dt). Le flux net d’argent entré dans le fonds est égal aux intérêts perçus sur les sommes du fonds à l’instant t, auxquels il faut ajouter et soustraire les retraits. En formalisant la relation, on obtient la formule suivante :

- Les retraits, exprimés en fonction du temps. Ils dépendent des montants collectés précédemment. En considérant que les sommes nouvellement investies suivent une évolution exponentielle, on obtient la formule suivante :

Les retraits à l’instant t dépendent du taux de retrait, du montant initial investi, du taux de rendement promis et du taux de croissance des montants collectés

Les deux équations interagissent entre elles. Il y a alors deux options pour modéliser les évolutions au cours du temps des sommes présentes dans le fonds :

- Calculer à chaque date S(t) et W(t) puis déterminer S(t+1) et W(t+1) à chaque date à l’aide d’un algorithme.

- Déterminer une formule fermée qui exprime le montant effectivement présent dans le fonds en fonction du temps et des paramètres développés précédemment. L’auteur de l’article choisit cette option.

Il démontre alors que l’évolution des montants présents dans le fonds et ceux promis au cours du temps suivent des dynamiques divergentes.

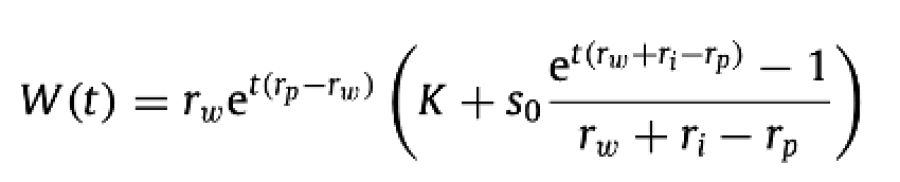

Le graphique montre, à partir de la réplication de l’article cité plus haut, l’évolution de deux variables : en noir l’ensemble des montants promis aux investisseurs dans le schéma de Ponzi, et en rouge le montant effectivement disponible à un instant donné. L’axe des abscisses représente les années alors qu’à l’axe des ordonnées sont indiqués des montants en millions de dollars.

L’auteur explique son raisonnement pour déterminer les différents paramètres du modèle. Lorsque Carlo Ponzi, l’escroc italien qui a inventé ce dispositif, a lancé son fonds, il n’y a pas apporté de capital initial. Entre le 26 décembre 1919 et le 26 juillet 1920, il avait récolté près de 10 millions de dollars. Sachant que le dernier versement qu’il avait récolté était de 200 000 dollars, il est possible d’estimer le flux monétaire journalier que le fonds a reçu.

Il est assez clair que les deux courbes divergent assez tôt après la naissance du fonds. Cela indique l’existence d’une inadéquation structurelle dans un schéma à la Ponzi entre les montants promis et ceux effectivement disponibles pour un remboursement immédiat de l’ensemble des fonds.

3. Le système de retraite par répartition peut-il être assimilé à un système à la Ponzi ?

Une transparence et une pilotabilité du système de retraite qui n’existe pas dans les systèmes de Ponzi

Un schéma de Ponzi est par nature frauduleux. Son fonctionnement repose sur un mensonge et les personnes à l’origine de tels dispositifs ont recours à l’arnaque pour atteindre leurs objectifs. Il est également illégal. Au contraire, le système de retraite mis en place par l’État – et théoriquement fruit de la volonté générale – est géré de manière transparente et son existence repose sur des bases légales : les comptes de la sécurité sociale sont publiés et votés annuellement par le Parlement. La Cour des Comptes est garante de leur sincérité.

Contrairement au cas du schéma de Ponzi, le législateur dispose de nombreux leviers si la soutenabilité du système de retraite fait défaut : augmentation de l’âge légal de départ à la retraite ou de la durée de cotisation, baisse ou gel des pensions versées, augmentation des cotisations, réforme du financement de la sécurité sociale (TVA sociale, VSG, CRDS)… Il est à noter au passage que ces réformes paramétriques peuvent déformer les comptes de génération sur le long terme (c’est-à-dire la valeur actualisée en longue période des contributions versées et des prestations reçues par chaque génération). Le système est par ailleurs affecté par des évolutions qui n’ont pas nécessairement de rapport direct avec la démographie et les flux migratoires (niveau de la croissance, évolution de la productivité, contingences historiques majeures comme une pandémie…). En réalité, l’équilibre intergénérationnel en longue période est en pratique presque impossible à réaliser. En outre, il est difficile de faire la part entre les prestations individualisables et celles qui ne le sont pas (notamment des services publics comme l’école ou des équipements publics). La comptabilité intergénérationnelle sur laquelle se fondent Van de Beeke et ses partisans est de fait un exercice extrêmement fragile et controversé.

A ces paramètres comptables, s’ajoutent également les politiques consistant à faire entrer de nouveaux cotisants dans le système, soit en développant des politiques natalistes (mais elles ne « paieront » qu’à long terme si elles paient…), soit en recourant à l’immigration de travail.

Au contraire d’un système par répartition, un schéma de Ponzi n’est pas pilotable et s’effondre de manière prématurée dans trois situations : si l’initiateur de l’arnaque s’enfuit avec l’argent, si les investisseurs retirent d’un seul coup leurs fonds ou si les nouveaux entrants viennent à manquer (et on a vu qu’il en faut rapidement beaucoup pour équilibrer le système). L’effondrement est non seulement inévitable mais il survient en général à brève échéance, comme vu dans l’exemple de Ponzi où le retrait des fonds par l’initiateur a eu lieu au bout de 212 jours. Un point sera toujours atteint au-delà duquel le schéma ne pourra plus croître. Soit les participants se rendraient compte de la supercherie, soit l’ensemble de la population mondiale viendrait à être impliquée, épuisant de fait le gisement des nouveaux entrants.

L’État, Ponzi d’aujourd’hui ?

Pour que l’analogie soit pertinente, il conviendrait d’identifier quels sont les acteurs en jeu dans chaque système étudié. Autrement dit, on peut s’interroger, en supposant que l’analogie soit valable : qui serait Ponzi dans notre système de retraite ? Si le système des retraites est critiqué comme étant un système légal de Ponzi, alors l’État serait l’instigateur de cette arnaque. Pourtant, dans le cadre du système de retraite par répartition, à supposer que les fonctionnaires trouvent un emploi dans le privé, si l’État venait à se retirer, il y aurait encore des prestations versées et des cotisations collectées.

Compte tenu de l’absence d’équilibre du budget de la Sécurité Sociale sans la CADES – qui avait la charge de s’endetter pour financer le déficit et d’amortir la dette -, un ajustement paramétrique doit être fait, au travers d’un choix politique : allongement de la durée de cotisation, augmentation des cotisations ou impôts sociaux, baisse des pensions. Si l’État peut jouer un double rôle – cotisant pour les fonctionnaires4 et compensateur en cas de déficit –, le principe de socialisation exclut théoriquement la nécessité d’avoir un État qui gérerait la sécurité sociale.

Que se passerait-il en cas de départ anticipé des retraités ?

S’il n’est pas pertinent de comparer l’État à Ponzi, peut-on associer les retraités aux sortants dans un schéma pyramidal ?

Dans le cas d’un schéma à la Ponzi, si un investisseur venait à décéder, sa créance sur l’initiateur de la pyramide de Ponzi se transmettrait pleinement à ses héritiers. En revanche, les pensions de retraite ne donnent pas droit au versement d’une pension aux héritiers, sauf cas particulier des veuves ou veufs. Dans ce cas, une retraite de réversion peut être versée : elle est néanmoins attribuée sous conditions, notamment de ressources. Un système similaire existe aussi pour les veufs ou veuves de militaires. Mais ces cas sont marginaux et les montants versés représentent en général moins de 50% de la pension initialement due au défunt. Bref, tandis que les retraités et leurs ayants-droits finissent par mourir, les créances, elles, survivent aux investisseurs qui les ont créées. C’est une différence majeure entre le monde de la finance et celui de la démographie : l’espérance de vie n’étant pas illimitée, les « créanciers » du système de retraite finissent par disparaître.

Supposons désormais que les actifs les plus proches du départ à la retraite viennent à faire valoir leur droit de manière anticipée. Le système est fait de sorte que le montant de la pension versée soit inférieur à ce qui aurait été dû en cas de départ à l’âge légal. La décote agit à deux niveaux :

- Elle réduit le taux de la retraite. Fixé à 50 % pour une retraite pleine, ce taux est réduit de 0,625 % par trimestre manquant. Par exemple, en partant 5 trimestres avant l’âge de départ théorique, le taux sera de 46,875 % (50 %-5*0,625 %).

- Elle diminue le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul du montant final de la pension. En effet, le salaire de base, multiplié par le taux de retraite, est proratisé par le nombre de trimestres cotisés.

En considérant que le nombre de trimestres est de 175, une personne payée 1700 euros par mois en moyenne sur ses 25 meilleures années percevra 850 euros (1700*50 %*175/175), en cas de départ au bout de 175 trimestres. Si elle part 5 trimestres avant, le montant s’élèvera à 774,11 euros (1700*46,875 %*170/175). Ce principe de décote réduit donc le montant global dû et joue comme une incitation à travailler jusqu’à l’âge auquel le taux plein est garanti. Dans un jeu à la Ponzi, les montants promis ne sont pas du même ordre et l’intérêt final du participant est de sortir le plus tôt possible du système.

Conclusion

Ainsi la comparaison avec un système à la Ponzi est caduque. Dans ce type de schéma, tout individu peut retirer son argent quand il le souhaite et la promesse est faite de recouvrir l’ensemble des sommes investies. S’il reste jusqu’à la fin du processus, il recouvrera également les intérêts promis. Un participant peut demander le remboursement de ses fonds à tout moment : c’est justement ce qui conduit à avoir un recrutement de nouveaux entrants dans la pyramide qui suit une dynamique exponentielle. Compte tenu de l’inadéquation entre les montants disponibles sur le fonds avec les sommes promises, si un investisseur ne sort pas assez tôt, il perdra tout son argent. Ce n’est bien sûr pas le cas avec le système des retraites.

Dans un système de retraite par répartition, ce sont des flux qui interviennent : les cotisations (80% des recettes) et les impôts payés couvrent les prestations de retraite versées. Le ratio entre les dépenses et les recettes est censé être toujours égal à 1. Il est cependant indéniable que la question de la soutenabilité du système de retraites par répartition est complexe. Sa résolution dépend de nombreux paramètres et il est primordial de se demander comment garantir que les recettes couvrent l’ensemble des dépenses. Néanmoins, comparer le système des retraites actuel à un système à la Ponzi ne rend pas service au débat car il n’éclaire pas les choix politiques qui doivent être faits par la collectivité.

Par ailleurs et enfin, l’idée qu’une politique d’ouverture à l’immigration de travail pour corriger le ratio de soutien démographique déboucherait nécessairement sur une spirale sans fin ne résiste pas longtemps à l’analyse des flux envisagés. En effet, si une telle politique a pour but essentiel de stabiliser le ratio de soutien démographique au niveau où il se trouve aujourd’hui (autour de 1,20), elle n’implique pas de facto une croissance démographique exponentielle. Au contraire, elle vise une forme de stabilité. A la génération suivante, celle-ci peut très bien être obtenue par la natalité plutôt que par l’immigration, y compris par la natalité des immigrés de la génération précédente. En revanche, dans un contexte de dénatalité, renoncer à toute immigration de travail, c’est enclencher une spirale malthusienne au terme de laquelle il faudra, par exemple, faute de remplacement, porter l’âge légal de la retraite entre 68 et 70 ans. Cela ne semble pas être le projet de l’extrême-droite, en tout cas pas celui qu’elle assume publiquement.