Introduction

Ce que l’on appelle “accord de transit russo-ukrainien” est en fait un ensemble d’accords signés en décembre 2019 :

- un protocole trilatéral entre la Commission européenne, l’Ukraine et la Russie prévoyant qu’au moins 225 milliards de mètres cubes1 de gaz russe seraient transités ou payés sur la période 2020-2024 : 65 milliards en 2020 et 40 milliards par an ensuite ;

- un accord de transport entre Gazprom et Naftogaz (l’opérateur gazier ukrainien), par lequel l’entreprise ukrainienne s’engage à transporter le gaz de l’entreprise russe à travers l’Ukraine ;

- un accord de transport entre Naftogaz et GTSOU (le gestionnaire de réseau ukrainien), par lequel le premier réserve des capacités sur le réseau ukrainien, pour le transport du gaz russe ;

- un accord d’interconnexion entre les gestionnaires de réseau GTSOU et Gazprom, couvrant les aspects techniques du transport.

Cet ensemble d’accords expirera le 31 décembre 2024 prochain. Bien qu’il prévoie une possibilité de prolongation, tout porte à croire (à ce stade) qu’il n’en sera rien, étant donné l’état des relations entre les autorités ukrainiennes et européennes d’un côté, et russes de l’autre.

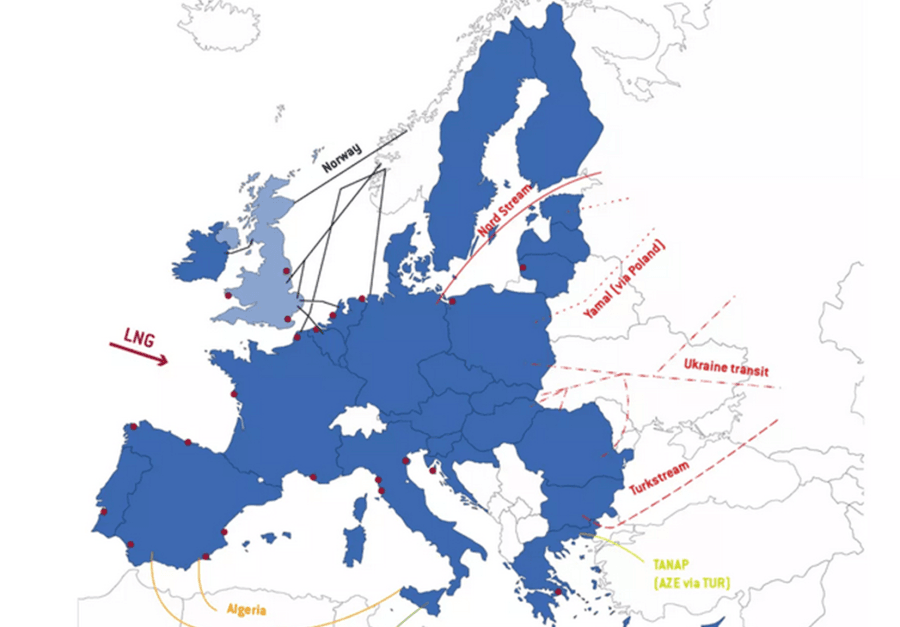

La fin de cet accord, qui constituait la base politique, juridique, commerciale et technique du transit, présente un certain nombre de défis. En effet, bien que cela soit contre-intuitif, l’Ukraine est l’un des derniers corridors encore actifs (avec la Turquie) pour l’approvisionnement de l’Europe en gaz russe, malgré le conflit. Ainsi, la Commission estime que l’Union a reçu encore 14,65 milliards de mètres cubes de gaz russes par cette route en 2023 (et a priori les chiffres pour 2024 devraient être similaires)2. On estime que les États membres encore concernés sont les suivants: l’Autriche, la Hongrie, l’Italie, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie (et dans une moindre mesure la Bulgarie et la Roumanie). Les plus affectés seraient l’Autriche et la Slovaquie qui dépendent encore respectivement à 70% et 60% du gaz russe transitant par ce corridor.

Source: Bruegel3

Où en est l’UE ?

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Union a fourni des efforts considérables pour renforcer sa sécurité d’approvisionnement. Ainsi, les capacités d’importations annuelles de gaz naturel liquéfié (GNL)4 ont augmenté de plus de 50 milliards de mètres cubes par an par rapport à l’avant-guerre5. La demande en gaz, elle, s’est considérablement contractée : en 2023, elle était de 330 milliards de mètres cubes (soit -20 % par rapport aux niveaux observés en 20216) et pourrait encore baisser en 2024. La part de la Russie dans nos importations de gaz a mécaniquement chuté et se situe aujourd’hui entre 15 et 20 % (contre 45 % avant la guerre).

L’association européenne des gestionnaires de réseaux de gaz (ENTSOG) estime que le système gazier européen est suffisamment préparé pour faire face à cette transition. Leur bilan prévisionnel pour l’hiver 2024/2025 souligne que l’Europe dispose de la capacité nécessaire pour absorber les potentiels chocs d’approvisionnement grâce à des infrastructures renforcées et des niveaux de stockage élevés (les stockages de gaz européens étaient remplis à 75 % de leur capacité le 15 décembre dernier)7.

Dans ce contexte, la fin du transit ukrainien peut même être vue comme une opportunité, en ligne avec la stratégie REPowerEU adoptée par la Commission en 2022, et visant à éliminer progressivement les importations de gaz russe d’ici 2027.

Comment se positionnent les parties prenantes ?

La Commission européenne a maintenu une position ferme au cours des derniers mois, affirmant que l’UE est prête à vivre sans le gaz russe transitant par l’Ukraine. L’ancienne Commissaire à l’Énergie, Kadri Simson, soulignait par exemple en mars dernier que l’Europe dispose de “solutions diversifiées pour remplacer pleinement les 14 milliards de mètres cubes de gaz russe”8. Elle a coordonné, dans cette perspective, un groupe de travail avec les États-membres impactés tout au long de l’année passée, dont les résultats ont récemment été publiés sur le site de la Commission9. Elle estime que les infrastructures gazières européennes sont suffisamment développées pour permettre aux États impactés par la fin du transit d’avoir accès à des sources alternatives (notamment du GNL). Elle identifie notamment quatre “gazoroutes” : via l’Allemagne, la Pologne, l’Italie et les Balkans.

De plus, les États membres comme la Slovaquie et l’Autriche, les plus impactés par la fin du transit, ont travaillé activement pour sécuriser des sources d’approvisionnement alternatives.

La Slovaquie et la Hongrie (dont la proximité avec Moscou est connue) s’activent encore, y compris publiquement, pour trouver des solutions pour maintenir le transit10. L’opérateur slovaque SPP met notamment en avant que la fin du transit ukrainien pourrait lui coûter 150 millions d’euros du fait des nouveaux coûts de transit dont il devrait s’acquitter (les corridors alternatifs impliquent que le gaz traverse de plus longues distances et davantage de frontières11).

L’Autriche de son côté se fait plus discrète, malgré le contrat long-terme entre son opérateur national OMV et Gazprom qui devait courir jusqu’en 2040. Plusieurs raisons à cela. D’abord, l’Autriche dispose de très importantes capacités de stockage (plus que l’Espagne et la Pologne réunies) qui la rendent moins vulnérable. Ensuite, la Russie ne fournit en réalité déjà plus de gaz à l’Autriche sous ce contrat depuis le 16 Novembre, après qu’OMV a gagné une procédure judiciaire contre Gazprom12. Cela n’a néanmoins pas affecté les flux sur le corridor ukrainien restés inchangés, le gaz ayant finalement trouvé d’autres repreneurs sur le marché spot13. OMV a même définitivement rompu le contrat le 12 décembre.

De son côté, l’Ukraine refuse d’entamer des négociations pour prolonger le contrat de transit avec Gazprom tant que le conflit armé avec la Russie se poursuit, mais reste ouverte à l’idée de transiter du gaz non russe si cela est demandé par les acheteurs européens14. Il faut tout de même signaler que la fin du transit signifie pour l’Ukraine une importante perte de revenus, estimés à 800 millions d’euros pour la seule année 202315.

La Russie, quant à elle, a exprimé à maintes reprises sa volonté de continuer à approvisionner ses clients européens via l’Ukraine si un cadre légal est mis en place16. Il faut dire que l’arrêt du transit pourrait signifier une perte d’environ 6,5 milliards de dollars annuels pour Gazprom, d’après les estimations du think-tank Bruegel17, et ce alors que l’entreprise a déjà enregistré des pertes records pour l’année 2023 avec un déficit net de 7 milliards de dollars18. Il s’agit cependant certainement d’une surestimation, puisqu’une partie du gaz concerné pourrait très probablement être redirigée vers d’autres gazoducs (Turkstream par exemple) ou être revendue comme LNG.

Certaines questions restent ouvertes

La plus grosse interrogation à ce stade est : que va-t-il se passer d’ici le 1er janvier ? Si la fenêtre de tir est très étroite, l’activité des autorités slovaques et hongroises ces dernières semaines laisse penser que la situation peut encore évoluer. Il existe en réalité des solutions, déjà identifiées, qui permettraient de maintenir un transit. L’une des possibilités évoquées par certains experts serait que des entreprises européennes négocient directement avec Gazprom pour acheter le gaz à la frontière russo-ukrainienne et signent ensuite un accord de transit avec l’opérateur ukrainien Naftogaz. Une autre possibilité serait la “solution azérie” : SOCAR, l’entreprise gazière azérie, pourrait signer un accord “swap” avec Gazprom, pour que le gaz à la frontière russo-ukrainienne devienne contractuellement azéri (et en échange un gaz physiquement azéri, en direction de la Turquie par exemple, deviendrait contractuellement russe)19. En somme, l’objectif de ces deux manœuvres serait de remplacer Gazprom par un autre acteur, azéri ou européen, pour rendre la relation contractuelle acceptable par les ukrainiens. Ces solutions semblent cependant assez alambiquées. Le scénario le plus probable reste aujourd’hui l’arrêt pur et simple du transit.

Dans le cas où ce scénario se réalise, des interrogations demeurent sur ce qu’il adviendrait des contrats long-terme entre Gazprom et les entreprises européennes (le slovaque SPP, l’autrichien OMV, le hongrois MVM et l’italien Eni). Si Gazprom n’est matériellement plus en mesure de transporter son gaz via l’Ukraine, il pourrait déclarer une situation de force majeure pour demander une suspension de ses contrats. Si jamais les entreprises européennes venaient à contester la situation de force majeure, cela entraînerait une nouvelle vague de procédures d’arbitrage, à l’image de ce qui s’était produit à la suite du sabotage de Nord Stream. L’issue de telles procédures est largement incertaine.

Se pose également la question de l’impact sur les prix. Comme toujours, il s’avère très difficile de faire des projections sur l’évolution des prix, surtout quand cela concerne un marché aussi stratégique que celui du gaz. Il est intéressant de noter, cependant, que la Commission européenne estime que les marchés ont en réalité déjà internalisé le coût de la fin du transit et que les impacts sont “minimaux”20. Les prix oscillent aujourd’hui légèrement au-dessus de 40€/MWh, en hausse par rapport à la moyenne de cette année, mais bien loin des niveaux connus au pic de la crise (330€/MWh)21. L’une des inquiétudes qui émergent ces derniers jours concerne en réalité les prix pour l’été 2025, qui sont aujourd’hui plus élevés que pour l’hiver 202522 : cette situation est tout à fait inhabituelle, et témoigne du fait que les marchés s’attendent à ce que l’Europe utilise beaucoup (plus que ces dernières années) ses stockages de gaz cet hiver, et ait besoin de beaucoup de volumes au printemps pour les remplir à nouveau aux niveaux fixés par la loi. Cette situation inquiète puisque si les prix sont plus hauts l’été que l’hiver, l’incitation économique à remplir les stockages disparaît pour les opérateurs économiques (ils perdraient de l’argent). Une situation qui reste donc à surveiller, et qui pourrait nécessiter des interventions des États au printemps.

De grosses inquiétudes subsistent également quant à la situation de la Moldavie. En effet, bien que la Moldavie occidentale n’importe pas de gaz Russe, la Transnistrie est elle entièrement dépendante des importations de gaz russe via l’Ukraine. Or, c’est en Transnistrie que se trouve la centrale thermique à gaz Kuchurgan, fournissant environ trois quarts de la consommation électrique de la Moldavie occidentale. Le pays ne dispose, par ailleurs, d’aucun stockage gazier. C’est pourquoi le Parlement moldave a déclaré l’état d’urgence énergétique le 13 décembre, pour une durée de 60 jours.

Enfin, si l’on se place toujours dans un scénario d’arrêt du transit au 1er janvier, il est possible de se demander si le réseau de gaz ukrainien ne sera pas davantage ciblé par les forces militaires russes. En effet, comparativement au réseau électrique, il a été jusqu’à présent relativement épargné : était-ce pour préserver le gaz livré aux européens ?

Conclusion

En somme, malgré les défis posés par la fin du transit ukrainien, l’UE semble prête à relever ce défi. Grâce aux efforts de ces dernières années et à son travail de préparation, l’Europe est équipée pour faire face à cet événement. La fin du transit ukrainien peut alors être envisagée non pas comme une menace mais comme une étape cruciale vers une indépendance énergétique durable et une résilience accrue face aux fluctuations géopolitiques.

Le nouveau commissaire à l’énergie, le danois Dan Jørgensen, s’est engagé à présenter une feuille de route pour arrêter toutes les importations d’énergies fossiles russes d’ici à 2027. On estime que, en novembre 2024, l’Union était toujours le quatrième acheteur mondial d’énergies fossiles russes avec une facture pour ce seul mois d’environ 1,8 milliard d’euros23. Notons d’ailleurs que la France était en novembre le deuxième État de l’Union le plus acheteur de combustibles fossiles Russe (exclusivement du GNL dans le cas français), derrière la Slovaquie, et devant la Hongrie. Dans cette perspective, la fin du transit ukrainien n’apparaît que comme la première haie d’un 110 mètres qui reste encore à courir.