Chaque année, notre pays connaît en hiver une épidémie de bronchiolite qui touche notamment les nourrissons, entraînant quelques dizaines de milliers d’hospitalisations. Depuis un an, il existe un traitement préventif assez efficace pour réduire l’impact de cette pathologie. L’année dernière, une campagne médiatique avait popularisé ce traitement. Mais cette année, il n’est toujours remboursé qu’à 30% et sous-utilisé, malgré plusieurs études en vie réelle ayant démontré son impact positif sur l’organisation des soins et son efficacité clinique.

Cette situation semble illustrer l’insuffisance des ressources consacrées à la prévention en France. Nous considérons qu’elle résulte surtout d’une organisation centrée sur le soin et les résultats médicaux en cas de pathologie.

La bronchiolite aigüe, une épidémie annuelle responsable de plusieurs dizaines de milliers d’hospitalisation de nourrissons

La bronchiolite aiguë est une maladie respiratoire d’origine virale qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans lors d’épidémies saisonnières hivernales. 80 % des bronchiolites sont dues au Virus Respiratoire Syncytial (VRS). Le VRS est très contagieux et se transmet facilement des enfants et adultes aux nourrissons.

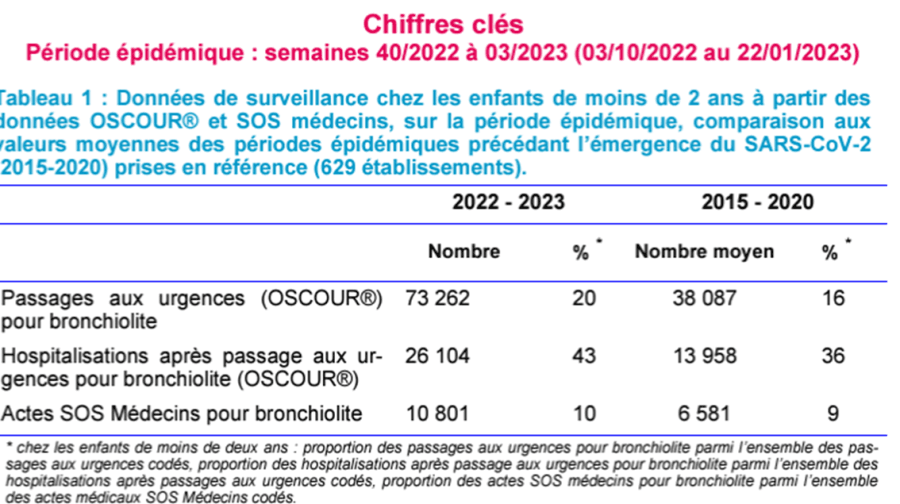

L’intensité des épidémies de bronchiolite peut varier selon les années mais génère dans tous les cas un recours accru aux services d’urgence, des hospitalisations après passage aux urgences ou des consultations auprès de SOS Médecins pour des diagnostics confirmés de bronchiolites.

D’après Santé Publique France (SPF) qui surveille les épidémies de bronchiolite, la bronchiolite touche 30% des nourrissons de moins de 2 ans chaque hiver (soit 480 000 individus). 2 à 3% des nourrissons de moins de 1 an sont hospitalisés chaque année pour une bronchiolite sévère, avec une mortalité inférieure à 1%.

Source : Santé Publique France – Bronchiolite – Bilan de surveillance 2022-23 publié le 30/05/2023

Cette pathologie a donc un impact significatif et prouvé sur les recours aux services d’urgence et d’hospitalisation avec un effet cumulatif des autres pathologies hivernales comme la grippe, le Covid-19 ou les gastro-entérites. Cet effet démultiplicateur cyclique, sur une période donnée, crée des goulots d’étranglement au niveau des urgences et des capacités d’hospitalisation, avec une tension accrue sur les professionnels de santé.

Au-delà de ces hospitalisations, la bronchiolite a des coûts directs et indirects sur le système de santé et plus globalement sur l’économie, comme les soins des nourrissons, ainsi que des impacts sur le travail des parents ou sur la contagion de la fratrie et de la population.

Ces impacts économiques sont peu documentés. Cependant, une étude datée de 2022 réalisée au Royaume-Uni1, basée sur une revue de littérature et les données de santé publique agrégées, évalue les pertes de productivité liées au VRS chez les parents et aidants. Elles sont estimées à 14 millions de livres sterling par an (soit 16,8 millions d’euros). Le coût total du VRS incluant les coûts médicaux directs et les pertes de productivité est estimé à £80 millions (96,3 millions €). 467 000 visites chez le généraliste sont liées au VRS (pas uniquement des bronchiolites de fait dans cette étude). Les nouveau-nés de moins de 6 mois représentent à eux seuls 33% de l’ensemble de ce coût économique pour le Royaume-Uni.

Il y a peu de raisons de considérer que la situation en France soit très différente.

Enfin, la bronchiolite a des impacts différenciés en fonction des catégories socio-économiques. Une thèse de médecine de 20192, identifie un gradient social conduisant à un risque de bronchiolite significativement plus élevé pour les classes populaires. D’autres facteurs de risque existent, comme un âge gestationnel réduit (prématurité avant 33 semaines d’aménorrhée) et la présence d’une fratrie.

Dans un contexte de pression accrue sur les services d’urgence, de ressources humaines limitées mais aussi de recherche de marges d’économie dans le système de santé, la question d’une plus large utilisation des produits existants comme outils de prévention doit être posée.

Qu’est-ce que ce traitement préventif, le Beyfortus ?

Le nirsévimab, commercialisé sous le nom Beyfortus, est un traitement préventif par anticorps monoclonaux, et non un vaccin. Ce traitement a été évalué pour la première fois par la Haute Autorité de Santé (HAS) dans l’avis publié par la Commission de la Transparence du 19 juillet 2023.

En pratique, le traitement est administré en une seule injection intramusculaire pour prévenir les infections des voies respiratoires inférieures liées au VRS3.

Le nirsévimab est indiqué chez les nouveau-nés de moins de 6 mois ainsi que les enfants de moins de 2 ans à risque, présentant une cardiopathie congénitale avec retentissement hémodynamique et les enfants ayant nécessité un traitement pour dysplasie bronchopulmonaire au cours des six derniers mois. Il est également indiqué pour les nouveau-nés et nourrissons non éligibles au traitement déjà présent sur le marché, le palivizumab.

La Haute Autorité en Santé (HAS) positionne ce traitement préventif en première intention en alternative au palivizumab (Synagis) qui est disponible sur le marché français depuis 1999. Il faut noter cependant que l’indication du Synagis diffère de population puisqu’il est indiqué uniquement pour les nourrissons les plus vulnérables4 (nés prématurément ou atteints de certains problèmes cardiaques ou pulmonaires, d’après le Vidal mis à jour en septembre 2023) notamment du fait de sa faible efficacité.

La durée d’immunisation définie dans l’étude clinique du nirsévimab est d’au moins 5 mois, avec un profil de tolérance acceptable selon la HAS, marqué par des évènements indésirables majoritairement de grade 1 (léger) et 2 (modéré). La persistance de l’effet au-delà de 5 mois n’était pas étudiée dans l’étude clinique, mais sera certainement documentée par des études en vie réelle ultérieurement.

La forte efficacité du Beyfortus a été confirmée par de nombreuses études

Pour la saison 2023-2024, une surveillance spécifique a été mise en place en collaboration avec le réseau PICURe (Pediatric Intensive Care Unit Registry), couvrant des services de réanimation pédiatrique et néonatale volontaires en collaboration avec Santé Publique France.

Cette initiative a permis d’identifier les virus responsables des cas graves de bronchiolite et d’évaluer l’impact du traitement préventif par le nirsévimab.

Santé Publique France et l’Institut Pasteur ont conduit en collaboration deux études complémentaires sur la saison 2023-2024, première année de mise sur le marché du traitement. L’efficacité en vie réelle a été investiguée sur les cas de bronchiolite à VRS admis en réanimation ainsi qu’un travail de modélisation pour évaluer l’impact en termes d’hospitalisations évitées.

Les résultats démontrent une efficacité en vie réelle entre 75,9% (IC à 95% : 48,5-88,7) et 80,6% (61,6-90,3) pour les nourrissons admis en réanimation. Le nombre d’hospitalisations pour bronchiolite a fortement diminué : 5 800 hospitalisations évitées après passage aux urgences entre le 15 septembre 2023 et le 31 janvier 2024 en France hexagonale5.

Plus spécifiquement sur le groupe des nourrissons de 0 à 2 mois, cela représente 4 200 hospitalisations évitées, ce groupe concentrant la majorité des cas évitables d’hospitalisation en réanimation pour bronchiolite due au VRS. Ces 4 200 hospitalisations évitées chez les 0-2 mois représentent 23% du nombre total d’hospitalisations pour bronchiolite après passage aux urgences.

215 000 doses étaient administrées au 31 janvier 2024. L’efficacité contre les hospitalisations dans cette indication est estimée à 73%, ce qui représente 1 hospitalisation évitée pour 39 doses administrées d’après l’Institut Pasteur6. Ces résultats sont concordants avec une étude clinique internationale menées sur 8 058 nourrissons7.

Une autre étude publiée dans le Lancet a confirmé une réduction de 82 % (IC à 95 % : 65,6 à 90,2) du risque d’hospitalisations dû au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons de moins de six mois, comparativement à ceux n’ayant pas été immunisés contre le VRS, selon l’étude NIRSE-GAL d’une durée de trois ans de suivi en Galice (Espagne).

En 2024, un vaccin contre la bronchiolite est arrivé pour compléter l’arsenal thérapeutique

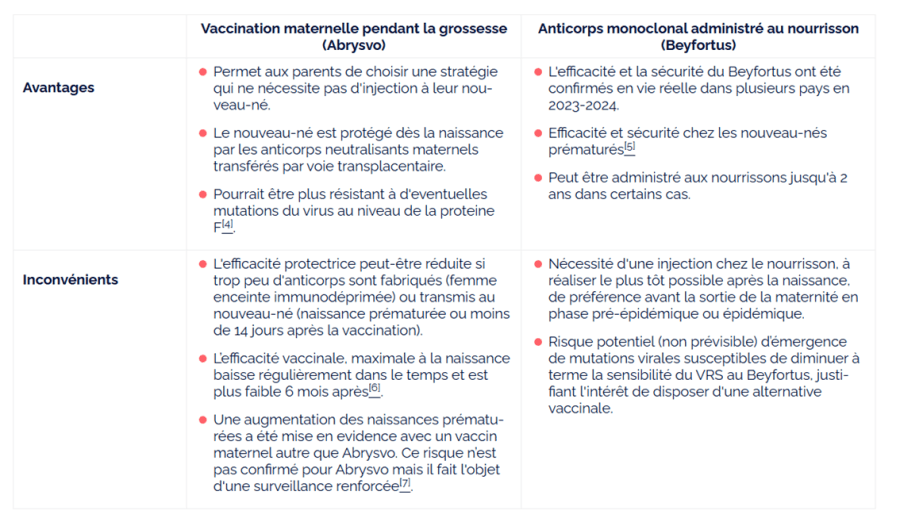

Le vaccin Abrysvo permet de protéger les nourrissons contre le VRS au travers d’une vaccination de leur mère au huitième mois de leur grossesse8. Il a été évalué par la Commission de Transparence le 10 juillet 20249. Son Service Médical Rendu est considéré comme modéré.

La HAS a établi le comparatif entre la vaccination maternelle et l’immunisation passive du nourrisson par anticorps monoclonaux.

Source : Communiqué de presse de la HAS du 13 juin 202410

Dans trois situations, l’immunisation par Nirsévimab doit être privilégiée :

- « Lorsque la vaccination ne sera probablement pas efficace (nouveau-nés prématurés, intervalle de moins de 14 jours entre la vaccination et la naissance) ;

- Dans le cas d’une nouvelle grossesse chez une mère précédemment vaccinée, faute de données disponibles sur la sécurité et l’efficacité d’une dose additionnelle de vaccin ;

- S’agissant des femmes immunodéprimées, en l’absence de données d’efficacité et d’immunogénicité du vaccin dans cette population. »

Le comparatif côté HAS semble clair.

En revanche, le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 202411, publiés par le ministère de la Santé et de l’accès aux soins est moins compréhensible pour les patients. Il recommande bien la vaccination maternelle par Abrysvo, mais les termes de « bronchiolite », « nirsévimab » ou « Beyfortus » n’existent pas dans la recommandation. Cela ne facilite pas la compréhension par les patients ou les professionnels de santé.

Et au niveau du prix, quel coût pour les patients ?

Le Beyfortus® a un prix de 401,8 € par dose et il est remboursé à 30%. Il peut être remboursé à 100% s’il est administré à la maternité ou pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou l’aide médicale d’Etat. Le prix d’Abysvo® est de 196,1 € par dose et le vaccin est pris en charge entièrement par l’Assurance Maladie car il est administré pendant la grossesse.

La prise en charge à 30% seulement par l’Assurance Maladie, avec prise en charge intégrale possible selon la couverture par une assurance complémentaire santé, résulte de l’évaluation faite par la HAS et du niveau de Service Médical Rendu de niveau modéré et faible.

Ce point soulève plusieurs questions :

- Les inégalités d’accès à l’immunisation passive des nouveau-nés et nourrisson par le Beyfortus® selon le niveau de couverture par une complémentaire santé et le type de contrat en résultant ;

- Des différences de niveau de prise en charge entre maternité et les nouveau-nés/nourrissons ;

- L’attribution d’un SMR modéré/faible pour l’ensemble des options préventives de survenue de complications.

Les autres vaccinations recommandées chez les enfants sont majoritairement prises en charge à 65% par l’Assurance Maladie, y compris pour les vaccins comme le DTPC. Pour autant, certains vaccins sont pris en charge à 100% pour le ROR (rougeole-oreillons-rubéole) ou le COVID-19 à partir de 5 ans.

Cette hétérogénéité de taux de prise en charge associée à la faible lisibilité des recommandations vaccinales rend difficile la lecture par les parents de leurs options préventives. Plusieurs sociétés savantes ont alerté en novembre 202412 sur l’absence de remboursement « total » pour les enfants des familles les plus modestes, ne pouvant soutenir le ticket modérateur de 70% restant à leur charge.

Cette situation résulte d’abord des processus de fonctionnement des administrations

La décision de rembourser le Beyfortus à 30% résulte directement de la décision de la Haute Autorité de Santé. Or celle-ci intègre dans son avis essentiellement l’efficacité médicale et l’impact de la pathologie pour le patient.

Peut-être, la HAS a pu considérer initialement les données de l’étude clinique comme insuffisantes. Mais elle a réactualisé son avis et ses recommandations le 23 octobre 2024 et possédait les données présentées ci-dessus qui montrent l’efficacité indiscutable du produit sur une large population. Cela n’a pas modifié son jugement initial13.

Or, le remboursement à 30 % a en fait un impact important. Il donne l’impression que le traitement n’est pas très important, les autres vaccinations et la plupart des traitements essentiels étant mieux remboursés. Par ailleurs, il peut conduire à un reste à charge élevé alors que les déterminants socio-économiques constituent un facteur de risque aggravant de formes sévères et d’hospitalisation pour la bronchiolite. Les taux de non-couverture par une complémentaire santé sont directement liés au niveau de vie14, malgré la loi ANI et la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).

De plus, les études en vie réelle et modélisation réalisées par Santé Publique France et l’Institut Pasteur démontrent des impacts organisationnels notoires sur les passages aux urgences, les hospitalisations après recours aux urgences et consultations de SOS médecins. Le risque de saturation des services de réanimation pédiatrique est aussi élevé.

Ces impacts organisationnels n’avaient pas été retenus par la HAS dans sa première évaluation du fait du manque de données. Mais elle ne les a pas plus retenus en octobre alors qu’ils n’étaient plus à démontrer.

Ce cas de la prévention contre le VRS et la bronchiolite illustre bien la nécessité de considérer l’ensemble des impacts dans une évaluation des produits de santé et de prendre en compte les bénéfices économiques et organisationnels directement issus d’un produit de santé.

Par ailleurs, il est possible de se demander pourquoi des campagnes de prévention et de communication n’existent pas pour la bronchiolite comme il en existe pour d’autres pathologies comme la grippe. Certes, le nombre de nourrissons ayant la bronchiolite est plus faible que le nombre de malades de la grippe. Mais il est possible de cibler l’information en direction des parents de nourrissons en utilisant les données de l’Assurance Maladie, comme c’est le cas pour le cancer. De plus, clarifier les termes utilisés dans le calendrier vaccinal ne semble pas compliqué.