Diagnostic

1. Le système ESR est au bord de la rupture, à cause de son sous-financement et de son organisation, mais aussi du point de vue moral (défiance généralisée, exaspération des acteurs face au sous-financement, ballotés par des réformes mal menées et par les difficultés supplémentaires liées à la crise du Covid). Ceci rend difficile toute évolution.

2. L’enseignement supérieur souffre d’un sous-financement chronique, qui affecte néanmoins les filières et les étudiants de manière très inégalitaire, au détriment des études dans les universités. Il s’est considérablement aggravé depuis 2010.

3. La massification n’a entrainé que des progrès très insuffisants de la démocratisation de l’enseignement supérieur. Le déterminisme social joue un rôle prépondérant dans l’accès aux différents types d’études et à tous les niveaux. Politiquement et symboliquement, le fait que cette inégalité frappe tout particulièrement les institutions d’élite de la République, malgré l’intention affichée d’y remédier, est particulièrement grave.

4. Le système éducatif dans son ensemble semble incapable de remédier aux inégalités de genre dans l’accès aux études scientifiques.

5. Le mouvement de réforme pour l’autonomie des universités est resté au milieu du gué ; l’autonomie reste en grande partie en trompe l’œil, ajoutant à la crispation, à la méfiance et au scepticisme de tous les acteurs. L’objectif de confier aux universités un rôle central dans la stratégie de recherche est limité par leur insuffisante autonomie, ainsi que par un système institutionnel de gouvernance inadéquat.

6. On n’a pas défini une stratégie d’ensemble pour l’enseignement supérieur. On accompagne le mouvement des jeunes vers des études prolongées sans véritable pilotage, sans priorités et en laissant se développer une concurrence non-régulée entre filières courtes, CPGE, enseignement privé et universités.

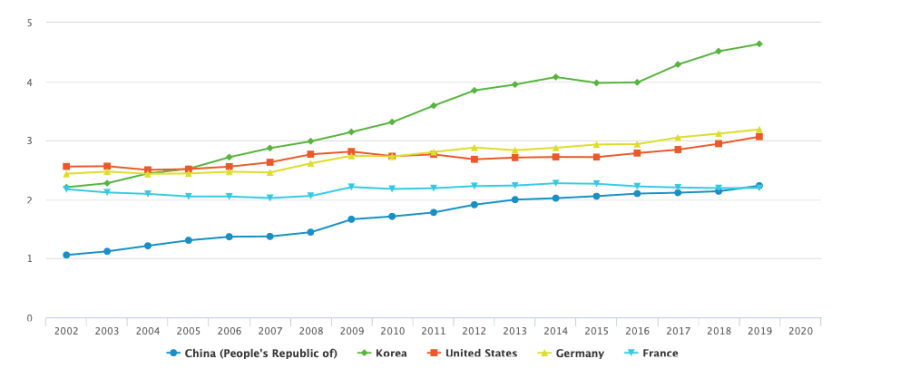

7. La position de la recherche française s’est beaucoup dégradée par rapport à de nombreux pays ; nous sommes distancés par nos concurrents qui investissent nettement plus dans la recherche, et dont l’organisation est moins complexe que la nôtre.

8. La loi de programmation de la recherche votée en 2020 représente une augmentation réelle des budgets, mais elle reste très en deçà des ambitions affichées au niveau européen, et ne suffira pas pour un rattrapage. Les équilibres de responsabilités et de financements qu’elle fixe entre organismes de recherche, universités et l’Agence nationale de la recherche gagneraient à être revus. Par ailleurs, il n’y a actuellement aucune perspective d’augmentation du financement de l’enseignement supérieur.

Axes pour les prochaines années

A. Il ne peut pas y avoir une amélioration significative de la situation de l’enseignement supérieur et de la recherche en France sans un effort budgétaire pour l’un et l’autre qui nous permette de rejoindre le peloton de tête des pays de l’Union européenne. Cet effort doit concerner tout particulièrement le financement des études universitaires.

B. Établir la confiance entre les acteurs de l’ESR est un autre préalable. Cela demande un changement d’attitude des tutelles ministérielles, des directions des universités et organismes, ainsi que des chercheurs et enseignants-chercheurs.

C. L’État doit assumer un rôle régulateur entre les différentes composantes de l’enseignement supérieur, en respectant leurs identités et leurs objectifs.

D. Des progrès réels et tangibles en matière de démocratisation du Supérieur, ainsi que de parité dans les filières scientifiques, sont indispensables.

E. Les établissements d’enseignement supérieur doivent mieux gérer la diversité et l’hétérogénéité de leur public d’étudiants, en particulier doivent leur offrir plus de possibilités de seconde chance.

F. Un bouleversement structurel de l’ESR n’est pas souhaitable à court terme. Si l’objectif de mettre l’université au cœur de la politique d’enseignement supérieur est intéressant, cela doit être compris comme un aboutissement, résultant de la mise à niveau de leur financement et du développement de leur capacité stratégique.

Introduction

A l’occasion de la célébration, à la Sorbonne, du cinquantenaire de la création de la conférence des universités, devenue « France-Universités », la question des universités et de la recherche a fait son entrée dans le débat électoral. Emmanuel Macron y a fait une longue intervention, en forme de bilan (qu’avait également mené la ministre Frédérique Vidal avant lui) et de programme1. Peu avant dans la journée, François Bayrou, haut-commissaire au plan, avait esquissé les enjeux essentiels de la politique universitaire pour les prochaines décennies, et Manuel Tunon de Lara, président de l’université de Bordeaux et de France-Universités (ex-Conférence des présidents d’universités), avait présenté les propositions des présidents2.

Bien que les autres candidats n’aient, à ce stade, formulé que très peu d’éléments programmatiques sur l’enseignement supérieur et la recherche, le moment est approprié pour formuler, sinon des propositions détaillées, au moins les principes qui doivent les guider, les priorités et, ce qui est plus important, les conditions permettant d’avancer.

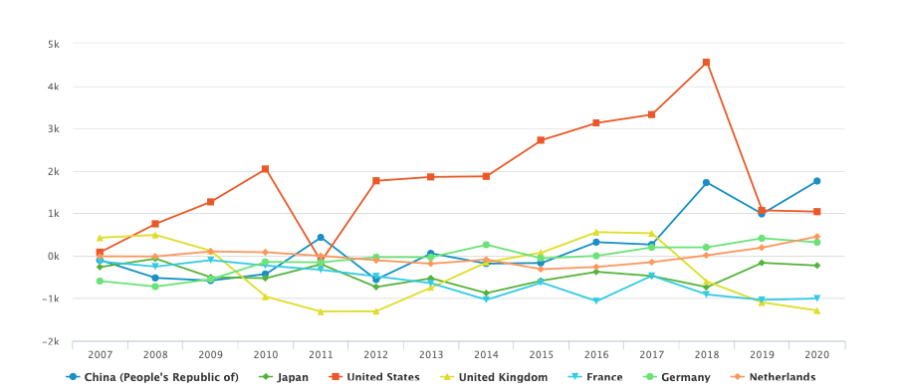

Le contexte actuel de l’enseignement supérieur et de la recherche en France est incontestablement très difficile. Le « décrochage » de la France en recherche est bien réel, dû en grande partie à un effort budgétaire insuffisant. Un récent rapport3 montre que la France, passée de la 6è à la 9è place mondiale en nombre de publications entre 2003 et 2018, est avec le Japon le pays ayant le plus reculé. En ce qui concerne les publications les plus citées, la France est passée de la 5è à la 8è place4. A titre de symbole : la France peut être fière du prix Nobel d’Emmanuelle Charpentier, entièrement formée dans une université française. Mais elle travaille en Allemagne, et a expliqué au moment de son prix qu’elle ne pourrait pas bénéficier en France de conditions aussi favorables. Au-delà de ce cas particulier, le phénomène de fuite des cerveaux vers l’étranger est attesté par une étude récente de l’OCDE, qui montre que le solde migratoire de la France au niveau des chercheurs est devenu nettement déficitaire.

Les personnels, à tous les niveaux en souffrent, et ce phénomène, qui ne date pas d’hier, s’est singulièrement aggravé ces dernières années.

1) Les universités ont été frappées de plein fouet par la crise sanitaire : enseignement en ligne en 2020, largement hybride en 20216, précarité étudiante aggravée, choc démographique supplémentaire liée au taux exceptionnel de réussite aux deux sessions de baccalauréat de 2020 et 2021 alors même que les chocs précédents n’étaient pas encore absorbés. Il en a résulté, et en résulte toujours, un accroissement du nombre d’étudiants en première année qui sont mal préparés et ont donc du mal à suivre, et une surcharge de travail considérable (multiplication des heures supplémentaires très mal payées). La mise en place des enseignements hybrides n’a pas été compensée financièrement, et même pas reconnue comme représentant une surcharge.

2) Dans le projet de réforme des retraites, la prise en compte bâclée de la spécificité des modes de rémunération des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, seuls parmi les fonctionnaires de catégorie A à ne bénéficier que de très peu de primes, a donné à ces groupes le sentiment que l’unique objectif de cette réforme était de faire baisser leurs retraites (alors que celles-ci sont, au moins pour ceux d’entre eux qui ont pu faire des carrières à peu près complètes, le seul élément de leur rémunération supportant la comparaison avec celles de leurs homologues dans les pays avancés).

3) La loi de programmation de la recherche, votée à la fin 2020, prévoit une progression significative du budget de la recherche sur la période 2021–2030, ainsi qu’un certain nombre de réformes structurelles sur lesquelles on reviendra plus bas. Si le principe d’une programmation pluriannuelle doit être salué, tant l’ampleur que le rythme des augmentations du budget ont déçu. Cela se traduit dans le quotidien des chercheurs de deux manières :

- les revalorisations des rémunérations des personnels, certes bienvenues, sont trop limitées et mises en place trop lentement pour être vraiment appréciées, sauf au niveau des nouveaux recrutés. Elles ne compensent pas la diminution de leurs salaires en Euros constants depuis 20 ans liée à la faible revalorisation du point d’indice dans l’ensemble de la fonction publique, et ne permettent pas une mise à niveau par rapport aux pays étrangers.

- l’augmentation du budget de l’Agence nationale de la recherche, qui est la principale bénéficiaire de l’augmentation des crédits de recherche aurait permis, selon Frédérique Vidal, de faire remonter le taux de succès aux appels à projets de l’ANR à près de 23% (il était descendu de 25,4% à 10,2% entre 2007 et 2014, puis remonté à 15% en 2017). S’il devrait mécaniquement augmenter encore dans les prochaines années, c’est encore très insuffisant pour donner aux chercheurs le sentiment qu’ils ont les moyens nécessaires à leur travail.

4) Le nombre de postes de maître de conférences et de chargé de recherche ouverts au recrutement a baissé de plus de 40% entre 2012 et 2021, laissant ainsi de nombreux jeunes chercheurs sur le carreau. Ce n’est certes pas la taille du stock de candidats qui doit guider le recrutement, mais les besoins de la société. Comme on vient de le voir, la recherche et l’enseignement supérieur ont besoin de moyens supplémentaires considérables, et en particulier des femmes et des hommes qui produisent la science et la transmettent. De plus, en ce qui concerne un personnel très hautement qualifié (bac+10, et souvent plus !), la régularité des recrutements est nécessaire pour éviter un tarissement des vocations.

5) Les autres réformes-phares faites pendant le dernier quinquennat : réforme du lycée général et du baccalauréat, loi Orientation et réussite étudiante (ORE), Parcoursup, sont très loin de recueillir un soutien fort de la part de la communauté des chercheurs et enseignants-chercheurs qui, en partie à raison, en partie à tort, en voient plus les défauts que les qualités.

6) La polémique récente sur la pénétration supposée de l’ « islamogauchisme » et du « wokisme » dans les universités symbolise la tentation permanente des responsables politiques de s’immiscer dans les affaires qui devraient être traitées par les procédures ordinaires de la communauté académique et scientifique, ou, dans quelques rares cas d’infraction manifeste, faire l’objet de procédures judiciaires.

7) On ne sait pas si la pandémie est terminée dans les pays riches, car nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles mutations du virus. Mais même si le principal de la crise était bientôt derrière nous, ses conséquences vont durer, en particulier dans le système éducatif. Dans les universités, la majorité des étudiants en ont souffert, tant dans leurs apprentissages que dans leur développement personnel. Les lycéens qui vont arriver aux études supérieures auront subi deux années et demi de scolarité perturbée. Les personnels n’ont pas non plus été épargnés. Bref, l’avenir n’est pas rose.

En somme, l’humeur des personnels de l’ESR n’est pas bonne, toutes opinions politiques confondues, ce qui obère les chances de succès de toute réforme récente ou à venir. Il est absolument essentiel de rétablir rapidement un climat plus favorable. Rétablir la confiance est une condition indispensable au redressement de l’enseignement supérieur et de la recherche en France.

Beaucoup des difficultés spécifiques de l’enseignement supérieur français ont des causes anciennes, ou même très anciennes : ce ne sont ni Macron, ni Hollande, ni Sarkozy, ni Chirac… qui ont créé la division entre universités et grandes écoles. Le sous-financement de la recherche en France est ancien : en 1995, la dépense de recherche (public + privé) était de 2,29% du PIB ; après être descendue à 2,16% en 2004, elle est aujourd’hui remontée à… 2,21% ; cette part était inférieure à celle des Allemands à l’époque, et la différence s’est nettement creusée depuis. D’ici la fin de la décennie 2020, les projections n’indiquent pas de changement notable de la dynamique7.

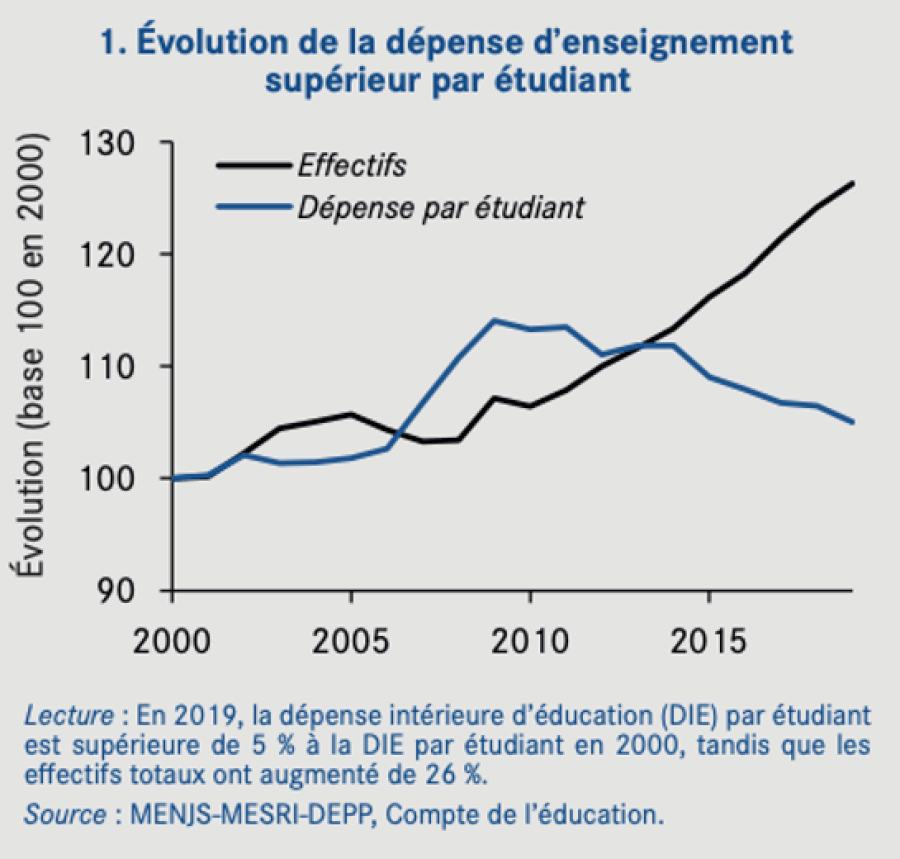

En ce qui concerne le budget de l’enseignement supérieur hors recherche, la dépense par étudiant en 2019 n’a augmenté que de 5% par rapport à 2000, alors que le PIB progressait de 29% pendant la même période. Comme le montre le graphique ci-contre, la dépense par étudiant a nettement baissé depuis 2008. On donnera des chiffres plus détaillés plus bas.

Les causes en sont très profondes : comme le remarque Elyès Jouini, professeur à Dauphine-PSL, « les décideurs publics français, éloignés du monde de la recherche, accordent peu de valeur à la démarche scientifique »8. La très grande majorité d’entre eux ne sont pas passés par les universités, qu’ils regardent de loin, et avec un préjugé défavorable.

C’est pourquoi, en passant maintenant en revue les questions principales ayant marqué le quinquennat qui s’achève et qui doivent marquer le prochain, nous allons éviter de distribuer systématiquement des bons et des mauvais points aux responsables politiques qui se sont succédé. Le débat sur l’avenir de notre enseignement supérieur est trop important pour être réduit à des préoccupations étroitement politiciennes.

Cette note est très loin de couvrir tous les enjeux importants des prochaines années en matière d’enseignement supérieur et de recherche que le colloque des présidents d’universités a abordés, notamment : formation tout au long de la vie, dimension internationale, Europe, vie étudiante, recherche médicale clinique, transfert recherche-innovation… Chacun d’entre eux demande une réflexion et un plan d’action.

Puisqu’il va beaucoup s’agir dans cette note d’orientation, de régulation des flux, de différer le début des études, etc. il est bon de noter qu’aucun des responsables politiques s’étant exprimé sur ce sujet ne réclame la diminution des effectifs d’étudiants au niveau du premier cycle universitaire. À de rares exceptions près (la Suisse par exemple, qui a peu d’étudiants dans ses universités), le nombre d’étudiants en France est proche de la moyenne internationale. Pas de faux débats : les idées avancées dans cette note n’ont pas pour objectif de proposer une diminution des effectifs d’étudiants.

1. Démocratisation, égalité des chances

1.1. Pôles d’excellence

Depuis vingt-cinq ans, les gouvernements successifs tentent de faire émerger des grandes universités de recherche reconnues sur le plan international. L’arrivée de l’université Paris-Saclay à la treizième place du classement de Shanghai a été saluée par le Président comme étant le symbole du succès de cette politique. Ne négligeons pas les symboles, car ils sont importants : qu’un regroupement d’établissements, dont des écoles prestigieuses, autour d’une université, l’ex-université Paris-Sud, obtienne cette reconnaissance est à marquer d’une pierre blanche, et aura certainement un impact sur l’attractivité internationale de cette université. Mais, outre le fait que le classement de Shanghai est basé sur une méthodologie problématique, les progrès de Paris-Saclay dans ce classement ne sont pas en eux-mêmes un signe que la qualité de la recherche y ait progressé.

Une hiérarchisation forte des universités n’est pas une condition nécessaire d’une recherche de qualité. Les Pays-Bas (17,5 millions d’habitants), dont la recherche actuelle est très performante9 ont 13 universités, toutes répertoriées au classement de Shanghai entre la 50e et la 700e place. La France a environ 80 universités ou établissements assimilés, dont seulement 22 sont dans les 700 premiers à ce classement.

1.2. Démocratisation

La crainte légitime est que l’émergence de ces « pôles d’excellence » renforce les inégalités territoriales. Dans le contexte français, ce n’est certes pas le prestige accru de quelques universités qui serait le facteur principal d’inégalités territoriales et sociales. Ce sont les classes préparatoires et les grandes écoles qui tiennent le haut du pavé10. La première inégalité est là ! L’absence de progrès dans l’élargissement géographique et social11 de l’accès aux filières d’élite, tel qu’il est mis en évidence par le rapport de l’Institut des politiques publiques (IPP) « Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ? »12 n’est pas acceptable, mais elle est de facto bien tolérée aussi bien à droite et au centre qu’à gauche. Alors que le sujet est sur la table depuis 20 ans, le rapport de l’IPP souligne que très peu de progrès ont été faits. Et le faible écho qu’a reçu ce rapport, fruit d’un travail très approfondi, montre que le sujet de la démocratisation du Supérieur reste une plaie grande ouverte dans nos principes républicains13. S’il faut que les institutions les plus prestigieuses progressent de manière nette sur ces points, la solution robuste est d’élargir les filières d’excellence, et de rendre moins précoce leur accès en augmentant les voies dites « parallèles », c’est-à-dire ne passant pas par les classes préparatoires (on reviendra plus bas sur cette question dans le paragraphe « L’élitisme exacerbé précoce n’est pas une nécessité »).

La présence d’un maillage territorial serré, permettant à tous un accès à l’enseignement supérieur, est une condition nécessaire. Dans l’état actuel, ce maillage ne repose pas seulement sur les universités, mais aussi sur les classes préparatoires, bien plus faciles à implanter, sur les STS et IUT. Autant que possible, les élèves sortant du lycée ayant les aptitudes pour réussir des études longues devraient avoir la possibilité d’avoir accès à la forme d’enseignement supérieur qui leur soit la plus adaptée indépendamment des ressources familiales ; mais la réalité montre que pour beaucoup, quitter l’environnement familial reste difficile. Dans tous les cas, un étudiant passé par une petite université, ayant obtenu un DUT (maintenant un BUT) ou une licence professionnelle après un BTS devrait avoir la possibilité, sur la base de son mérite (évalué équitablement, c’est-à-dire de manière contextualisée), d’avoir accès à un master de haut niveau, proposé par une grande université ou une école. Cela suppose que la mobilité des étudiants entre licence et master soit bien plus forte, et que l’accès aux masters des grandes universités ne soient pas réservés prioritairement aux étudiants y ayant effectué leur licence ou aux élèves des écoles.

Un point mérite une attention particulière : l’existence, dans certaines filières (mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur…), d’une très forte sous-représentation des femmes. Comme pour les différences sociales, très peu de progrès sont réalisés dans ce domaine : dans les grandes écoles scientifiques, si l’on met de côté les écoles agronomiques, il y a moins de 20% d’étudiantes.

Les questions de démocratisation et de parité, dont tout le monde s’accorde à penser qu’elles sont importantes, fournissent un bon cas d’espèce sur les moyens d’action des pouvoirs publics. Ceux-ci peuvent 1° reconnaître que c’est important et ne rien faire, 2° reconnaître que c’est important, et mettre en place des mesures sans effet réel, 3° mettre en place ce que nos ministères adorent faire : des textes normatifs dont l’impact essentiel est de concentrer l’énergie des acteurs sur le respect de la norme plutôt que sur une action de fond. Il faut bien reconnaître que tout cela a échoué. Ne pourrait-on pas envisager des mécanismes combinant carotte et bâton : une feuille de route contractuelle ayant été établie entre l’établissement et sa tutelle, la réalisation ou non de ses objectifs serait sanctionnée sur le plan financier, et, à tout le moins, sur le plan réputationnel ?

2. Grands équilibres dans l’enseignement supérieur

L’enseignement supérieur français est, c’est bien connu, fragmenté entre plusieurs voies. Là où la plupart des pays en ont deux : les universités pour les études longues, qui sont le cœur du système, et les instituts technologiques pour les études courtes. Nous en avons cinq : le pôle classes préparatoires/grandes école, les universités, les IUT et les BTS, un ensemble de filières (écoles d’arts, paramédicales, etc.), à quoi s’ajoute l’enseignement supérieur privé (à but lucratif ou non, et qui couvre à la fois les études courtes et les études longues). C’est un fait qui est le produit de notre histoire, tant très ancienne que récente. E. Macron a évoqué cette complexité :

Les grandes écoles et organismes de recherche étaient supposés s’occuper de l’excellence et de la formation des élites, et les universités de la démocratisation de l’enseignement supérieur et de la gestion des masses. Ce système est révolu.

La volonté de changer est ancienne. Ernest Renan, après la guerre franco-prussienne de 1870, attribuait une part importante de responsabilité de la défaite militaire à la supériorité des universités allemandes (fondées sur la recherche) sur nos écoles. Plus récemment, des gouvernements de gauche dans les années 1980 et 1990 ont voulu intégrer les classes préparatoires et les écoles aux universités, et cette idée garde une certaine force. A droite, une idée qui resurgit parfois est qu’il faudrait supprimer les organismes de recherche comme le CNRS ; elle avait été avancée par des universitaires de droite en 1986 qui reprochaient au projet de loi Devaquet de réforme des universités de ne pas toucher au CNRS. Sous les présidences de J. Chirac et de N. Sarkozy, notamment avec la loi Pécresse, alors ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, avait été créée une structure fédérative entre universités et écoles, les « Pôles d’enseignement supérieur et de recherche », devenus « Communautés d’université et d’établissement » pendant le quinquennat suivant et « Établissements publics expérimentaux » en 2018.

Mais la France aime les additions, pas les soustractions. Les classes préparatoires restent telles qu’elles étaient ; qu’elles soient ou non intégrées dans des établissements publics expérimentaux, les écoles restent largement maîtresses de leur fonctionnement et de leur stratégie. Les organismes de recherche, certes affaiblis par le transfert de beaucoup de moyens de recherche vers l’Agence nationale de la recherche, sont bien en place. Puisque ni la manière forte, ni la transition longue n’ont produit les évolutions souhaitées, la question des leviers permettant un vrai changement est posée. En ce qui concerne la partie formation, la piste à retenir devrait être un élargissement des filières dites d’excellence, une mise à niveau du financement des universités leur permettant d’offrir des conditions d’étude comparables aux autres institutions, et une bien meilleure régulation des flux vers les différentes voies proposées aux étudiants.

2.1. L’élitisme exacerbé précoce de notre système n’est pas une nécessité

Il faut élargir le sommet de la pyramide de la formation supérieure ! Même par rapport aux autres pays ayant des institutions d’élite, comme Oxford/Cambridge au Royaume-Uni, Harvard-Princeton-Yale-Stanford-MIT aux Etats-Unis, notre système se singularise par une concentration particulièrement forte et précoce d’un petit nombre d’étudiants représentant l’élite étudiante recrutée sur un principe méritocratique. Seuls le Japon et la Corée sont comparables à la France. Il ne s’agit pas de dire que tous les bacheliers peuvent ou veulent faire des études universitaires longues, mais de s’interroger sur la pertinence d’une hiérarchisation forte entre établissements. La plupart des pays européens distinguent études courtes dans les instituts techniques et études universitaires longues, mais les universités y sont de prestige comparable, accueillant un pourcentage important de chaque classe d’âge. Aux Pays-Bas par exemple, près de 50 000 étudiants (25% d’une classe d’âge) de première année fréquentent une des onze universités de recherche qui ont des réputations comparables. La situation est similaire en Allemagne.

L’argument en faveur d’une sélection d’individus talentueux est fort : la société a besoin de cadres de très haut niveau, de médecins, de scientifiques, d’ingénieurs, de philosophes… La question n’est pas de nier des différences de capacités entre étudiants, d’écarter toute forme d’élitisme méritocratique14, mais de se demander quand et comment sont choisis les étudiants qui seront formés à exercer ces fonctions. Même au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a fortiori dans les pays européens, l’identification des étudiants qui pousseront leurs études jusqu’aux niveaux les plus avancés, doctorat ou masters professionnels de type MBA est le résultat d’un processus lent. A contrario, il n’est pas certain qu’une sélection très précoce soit la plus efficace15.

Plus grave, la sélection précoce et très forte a un impact extrêmement négatif en termes de démocratisation du système. On a vu plus haut l’état des lieux de l’inégalité sociale d’accès aux écoles les plus prestigieuses, et des progrès peuvent être faits. Mais ils seront limités tant que la marche qu’il est demandé aux lycéens de franchir est trop haute pour ceux d’entre eux qui y sont mal préparés.

Un tel changement demande une évolution des esprits qui prendra longtemps, mais des progrès dans ce sens sont en route. Les licences sélectives des universités (souvent des « bi-licences ») y contribuent. Si chaque université en France proposait, sous une forme ou une autre, des filières plus exigeantes, comme les 17 bi-licences de l’université Panthéon-Sorbonne, ou les parcours spéciaux de l’université Paul-Sabatier à Toulouse, il y aurait ainsi des dizaines de milliers de places supplémentaires proposées. D’autres progrès peuvent être accomplis sans attendre et sans aucun dispositif règlementaire nouveau, par exemple en développant les voies d’accès aux meilleures écoles hors-CPGE, en limitant les effets de la hiérarchie très prononcée entre CPGE, etc.

2.2. Quelles études pour quels étudiants, et quand ?

On ne peut pas éluder une question de fond : est-ce que tout bachelier doit pouvoir choisir librement les études dans lesquelles il s’engage ? Comme cela a été dit précédemment, la liberté de choix qui existe actuellement est limitée aux cursus universitaires non-sélectifs, la part des études sélectives étant majoritaire : du côté des études les plus élitistes (CPGE, IEP…) comme du côté des études courtes (STS, IUT). À la rentrée 2016, plus de 60% des nouveaux étudiants étaient dans des filières sélectives à l’entrée ou en fin de première année ! Très peu de pays combinent les caractéristiques du système français : école fondamentale commune jusqu’à 15 ans, une répartition des 15–18 ans en trois voies : professionnelle, technologique et générale, dont les baccalauréats correspondants concernent plus de 80% d‘une classe d’âge et ouvrent un droit identique à l’enseignement supérieur, la quasi-gratuité des études, et l’absence ou quasi-absence de sélection à l’entrée à l’université pour des études par essence à bon niveau théorique.

Il n’y a pas trop d’étudiants en France, mais le système entraîne des écarts trop importants entre le type d’études dans lesquelles se lancent les étudiants et leur degré de préparation académique et psycho-sociale.

Ce qu’est un bachelier est une notion changeante. Il y a beaucoup plus de bacheliers qu’avant, ce qui est une très bonne chose : cela a permis à bien plus de jeunes de milieux modestes d’accéder au baccalauréat. Rappelons que sur les 714 000 bacheliers de 2021, seulement un peu plus de la moitié sont en voie générale16. Par ailleurs, entre 1995 et 2019, il y a eu une réforme à bas bruit, mais dont l’impact est considérable : le taux de réussite au baccalauréat général est passé de 75% à 91% (et 97,6% en 2020 et 2021). A difficulté égale de l’examen, plus de 150 000 bacheliers 2020 des trois voies n’auraient pas obtenu le baccalauréat sur les critères de 1995.

Il ne s’agit pas de revenir en arrière, mais les conséquences de ce changement n’ont pas été véritablement prises en compte. D’abord, la quasi-automaticité de l’obtention du baccalauréat, garantissant l’accès aux études supérieures envoie un message trompeur aux lycéens, et ne les incite guère à l’effort en vue d’études difficiles. Le renforcement des dispositions de la loi ORE permettant de poser des niveaux d’exigence adaptés aurait un effet positif clair.

Mais il faut aussi prendre en compte le degré d’impréparation d’une partie des néo-bacheliers pour les études supérieures qu’ils souhaiteraient entreprendre. Cette impréparation peut être académique ou psychologique, nécessitant une mise à niveau dans certaines matières, un temps de maturation ou les deux. Plusieurs mécanismes permettraient de mieux accompagner ces étudiants.

1) Surseoir à l’entrée dans les études. La loi ORE, incarnée par Parcoursup, est à cet égard un énorme progrès, car elle permet de traiter à parité les néo-bacheliers et ceux dont le baccalauréat est antérieur (des progrès restent à faire cependant car, en pratique les filières les plus sélectives restent quasi-réservées aux plus jeunes). Ce délai doit être l’occasion d’une première expérience professionnelle en entreprise, dans des services publics, dans des associations…

2) Développer les possibilités d’études à temps partiel ou complet offrant une mise à niveau dans certains sujets, et permettant soit une entrée sur le marché du travail, soit une poursuite d’études (comme par exemple le projet Vaucanson du Conservatoire national des arts et métiers17 qui propose aux bacheliers professionnels sans mention une formation basée sur une pédagogie de projets).

3) Rendre l’accès à un début ou à une reprise d’études réellement possible. L‘idée d’un droit de tirage de 5 ans de formation proposé par Tom Chevalier dans une note récente18 donnerait corps à cette possibilité. En France, sortir du modèle des études réussies et faites entre 18 et 23 ans est mal vu. Une évolution des esprits est nécessaire – la mise en avant de réussites individuelles de personnes ayant des parcours atypiques serait intéressante.

4) Pour la majorité des étudiants, qui commencent leurs études rapidement après le baccalauréat, il faut prendre en compte qu’ils forment une population hétérogène, soit sur le plan de leur préparation académique, soit pour des raisons de disponibilité personnelle. Nous développons ce point plus loin.

2.3. Mieux réguler la concurrence entre les différentes voies de l’enseignement supérieur

Les multiples filières de l’enseignement supérieur (STS, IUT, CPGE, universités, secteur privé…) sont de fait en compétition pour attirer les étudiants. Elles appartiennent principalement au service public, mais pas toutes ; une majorité sont sélectives à l’entrée, sauf les licences universitaires qui n’ont que des droits à sélectionner très limités et attirent en moyenne des étudiants moins bien notés, ce qui augmente les taux d’échec19. Il y a entre elles des écarts de financement considérables, on y reviendra. Mais cette double dissymétrie induit des stratégies d’évitement des licences universitaires, dont certaines dévoient les cursus de leur objectif. L’exemple le plus frappant est celui des IUT, conçus au départ comme une voie courte professionnalisante à bac+2, et qui sont très largement devenus une voie d’entrée vers des études longues20, ce phénomène étant entériné maintenant par la transformation du DUT en deux ans en bachelor universitaire de technologie (BUT) en 3 ans.

Ces stratégies ne sont naturellement pas neutres socialement : l’élève de Terminale générale de milieu modeste jouera la sécurité et choisira une STS ou un IUT, de préférence proche du domicile familial, même s’il ou elle a un dossier académique et une motivation pour se lancer dans des études en licence générale. Dans l’autre sens, des élèves issus de bacs pro ou technologiques, ou de bacs généraux avec un niveau faible, seraient bien plus à l’aise dans des systèmes plus encadrés et des pédagogies plus centrées sur la pratique, mais ne sont pas admis en STS ou IUT parce qu’il n’y a pas assez de places, se retrouvent l’université21

Les universités, même les petites, sont de grande taille22, avec des capacités d’accueil importantes et une structure permettant de faire face facilement à une augmentation des effectifs, au prix de mauvaises conditions d’études : il « suffit » d’augmenter le nombre d’étudiants par groupe de travaux dirigés, la taille des amphithéâtres, etc. Pour éviter que des bacheliers de retrouvent sans proposition d’études, les gouvernements successifs ont contraint les universités à accueillir des centaines de milliers d’étudiants supplémentaires, dont seulement une partie y étaient bien préparés, dans des conditions matérielles et pédagogiques déplorables. Mais un président d’université peut-il refuser une demande du recteur d’accueillir plus d’étudiants ?

La place prise par l’enseignement supérieur privé est de plus importante : « En vingt ans, les inscriptions d’étudiants dans ces établissements [privés] ont doublé, tandis qu’elles n’ont augmenté que de 17 % dans l’enseignement public. Et depuis 2017, la croissance est encore plus rapide, avec des hausses d’effectifs de l’ordre de 7 % par an. 23» Les établissements privés profitent indirectement du sous-financement des universités et de la lourdeur règlementaire qui bride leur capacité d’innover et de mieux répondre à la demande. Le développement des « bachelors » des écoles de commerce et d’ingénieurs souvent proposés par des écoles privées, avec le droit de sélectionner à l’entrée, et l’attribution du grade de licence24 à une grande partie de ces bachelors, donne un avantage compétitif à l’enseignement privé.

En somme, nous avons une offre très diverse au niveau des premières années de l’enseignement supérieur, diversité dont on voit qu’elle entraîne des orientations paradoxales sur le plan académique, et injustes sur le plan social. La mise à niveau, nécessaire, des moyens financiers et règlementaires des universités, ne sera pas suffisante pour aboutir à une meilleure orientation. L’État doit prendre en compte les mécanismes qui entraînent inefficacité et iniquité, et mieux exercer sa fonction de régulation du système.

3. Articulation secondaire-supérieur

Le président et le commissaire général au Plan ont l’un et l’autre fixé comme objectif essentiel de mieux accompagner la transition lycée-universités. « Je pense qu’il nous faut repenser totalement le lien entre le lycée et l’université et il nous faut être beaucoup plus ambitieux en termes d’orientation de nos collégiens et de nos lycéens », a ainsi déclaré E. Macron.

Dans les dix dernières années, trois phénomènes ont entrainé une nette augmentation du nombre d’étudiants dans les universités, après une assez longue période de stagnation :

- à partir de 2012, par l’effet de la diminution des redoublements, le nombre d’élèves arrivant au baccalauréat a augmenté,

- le taux de réussite au baccalauréat a progressé, atteignant 90% en 2019, et même 97% au baccalauréat général en 2020 et 2021 (années atypiques en raison de la pandémie de Covid).

- le mini « baby-boom » de l’an 2000, qui s’est en fait amorcé dès 1996.

Comme l’a observé le président, le choc démographique, pourtant largement prévisible dès les quinquennats précédents25, n’a pas été anticipé pendant le quinquennat Hollande. Ce sont les universités (ainsi que l’enseignement privé) qui ont accueilli plus que proportionnellement la majorité des étudiants supplémentaires, sans moyens supplémentaires pour les universités (ce qui explique pourquoi la dépense par étudiant a nettement diminué ces dernières années). Ceci est d’autant plus grave qu’une partie de ces nouveaux étudiants, moins bien préparés à suivre des études supérieures, auraient besoin d’un meilleur accompagnement.

3.1. Parcoursup

La loi « ORE » (orientation et réussite étudiante) de 2018 a mis en place, pour la première fois, un mécanisme permettant aux universités une sélection au mérite dans les filières présentant un excès de demandes par rapport au nombre de places (avec un pourcentage réservé aux boursiers), ainsi qu’une procédure permettant d’obliger des étudiants dont le parcours antérieur les aurait mal préparés à suivre un enseignement renforcé spécifique. On reconnaît enfin que tout baccalauréat ne prépare pas bien à toutes les études.

C’est sur cette loi que se base Parcoursup. L’un et l’autre sont très critiqués, et il faut comprendre pourquoi. Sur le plan strictement algorithmique, Parcoursup fonctionne plutôt mieux qu’APB26. A partir du moment où, jacobinisme français oblige, on veut un système national de gestion de l’accès à l’enseignement supérieur, l’usage d’algorithmes est de très loin la seule solution praticable. On peut améliorer l’algorithme : l’option qui a été prise de demander aux élèves de ne classer leurs vœux qu’une fois que les établissements ont procédé à leur propre classement a l’avantage de limiter les effets d’auto-censure, mais l’inconvénient de ralentir la procédure, d’où ces longues semaines d’attente que subissent les candidats. Comme cela a été suggéré27, on pourrait, soit au début, soit après le premier tour d’affectations, demander aux candidats de hiérarchiser leurs vœux, ce qui raccourcirait considérablement les délais.

Plus fondamentalement, un des reproches faits à Parcoursup est qu’il s’appuie sur les notes obtenues avant le mois d’avril de l’année de Terminale, donc principalement sur les notes données par les enseignants dans les lycées, et non sur un examen national. Notons que ceci est une situation ancienne : cela fait bien longtemps, même avant APB, que les notes du baccalauréat n’interviennent pas dans la sélection des étudiants, qui est faite avant les résultats de l’examen. Le recours à une sélection basée uniquement sur un examen national ne serait pas une bonne chose : on aurait un « examen-couperet », où tout se jouerait en quelques heures, et qui favorise le bachotage. Un tel système avantagerait fortement les élèves des « bons » lycées de centre-ville, mieux préparés, et ne permettrait pas de prendre en compte d’autres éléments très importants d’appréciation. Néanmoins, l’absence d’éléments de comparaison entre les notes des élèves venant d’établissements différents28, et même de professeurs différents au sein d’un même établissement est un réel problème pour lequel des solutions doivent être trouvées. Rendre à l’examen terminal un rôle dans la sélection pourrait être envisagé29.

Deuxième reproche : la place d’éléments subjectifs comme les lettres de motivation et les appréciations du professeur et du chef d’établissement. Comme cela été dit plus haut, un examen national d’entrée dans l’enseignement supérieur, comme le Gaokao chinois, est une fausse bonne solution. Prendre en compte d’autres facteurs que la performance académique en situation d’examen est une bonne chose. Mais pour diminuer plus fortement les inégalités sociales, il faut beaucoup améliorer l’accompagnement des élèves, en particulier ceux des lycées socialement défavorisés. Les quotas pour boursiers de l’enseignement secondaire, qui sont dans la loi ORE, sont un énorme progrès. Il serait facile d’en augmenter l’impact, car le pourcentage de boursiers acceptés est décidé par les recteurs. Mais même avec des pourcentages plus élevés, ces quotas ne sont pas suffisants pour limiter l’autocensure.

L’impopularité de Parcoursup provient principalement de deux autres facteurs. D’une part, la capacité d’accueil est globalement insuffisante dans les universités ; elle est surtout trop faible dans les filières courtes pour accueillir tous les bacheliers professionnels et technologiques qui souhaitent y entrer, comme le note le rapport 2021 du Comité d’éthique de Parcoursup (portant sur la campagne 2020)30, qui constate aussi que la proportion de bacheliers professionnels ayant déposé un dossier dans la plateforme est en augmentation.

Pour les bacheliers généraux ayant un bon, voire un excellent dossier, Parcoursup pose un diagnostic cruel et parfaitement injuste. Réfléchissons un instant sur le cas des très bons élèves, les premiers de la classe. Puisqu’il y a environ 13 000 classes de Terminale, il y a environ 65 000 élèves en France qui sont dans les cinq premiers de leur classe. En dehors de ceux qui choisissent droit ou médecine, leur préférence est pour les filières sélectives à l’entrée (très bonnes classes préparatoires ou à Science Po31) où il y a un nombre de places inférieur à 65 000 par un facteur 10.

Le premier problème a des solutions, qui pourraient être mises en place grâce à des moyens supplémentaires. Mais il n’y a pas de solution au second, sauf à évoluer vers un système moins hiérarchisé à l’entrée dans l’enseignement supérieur, comme nous l’avons indiqué dans la partie précédente.

3.2. Orientation

Quiconque a dû conseiller ses propres enfants ou d’autres adolescents, sur leur orientation sait que ça n’est pas facile. Alors, conseiller les 732 843 candidats au baccalauréat 2021, plus ceux qui sont en reprise d’études ne peut pas être autre chose qu’un chantier majeur. Deux aspects de l’orientation sont importants : le premier concerne son efficacité, le second sa dimension sociale.

L’efficacité de l’orientation des jeunes aux différents stades de leurs études peut se mesurer, en apparence, simplement : que les études dans lesquelles ils s’engagent aient un sens pour eux, qu’ils s’y plaisent et y réussissent, et qu’elles soient une étape utile pour eux vers leur insertion vers la complète autonomie (et donc dans le monde du travail).

Dès qu’on considère les choses plus à fond, ces objectifs deviennent en partie contradictoires. Il s’agit tout d’abord d’adolescents ou de tout jeunes adultes, qui peuvent, et c’est bien normal être indécis, ou changer d’avis. Ils ont une conscience encore très floue de leurs propres aspirations et désirs, trop modelées par celles de leurs parents, ou au contraire en opposition forte avec elles. Ils subissent l’effet des déterminismes sociaux et de genre. En outre, ils disposent d’informations très incomplètes sur la plupart des études qu’ils pourraient faire, et sur les métiers qu’ils pourraient exercer. Ils subissent un discours utilitariste et adéquationniste : « fais des études utiles, dans lesquelles tu apprendras des connaissances qui serviront dans ton futur métier ». Or les travaux des sociologues sur le marché du travail montrent que l’articulation études/métier est complexe ; ce n’est que dans certains cas que la correspondance est exacte, dans les études de santé par exemple. Ils montrent aussi qu’on peut changer de métier plusieurs fois dans une vie professionnelle. Enfin, s’engager dans des études ne veut pas dire qu’on va y réussir automatiquement. Peut-être l’échec sera au rendez-vous, parce que le niveau qu’on a rend la réussite hautement improbable ; ou alors le passage au niveau supérieur de maîtrise inaccessible. Ou après les études, au moment de l’obtention d’un premier travail, la compétition sera trop rude.

L’intégrité d’un processus institutionnel d’orientation, comme la qualité d’un conseil individuel, reposent sur une présentation honnête et complète de la situation. On donne au jeune les différents tenants de la décision. Mais personne n’a l’ensemble des connaissances requises pour présenter à l’élève une vision complète de tous les éléments dont il a besoin pour prendre sa décision – ni le conseiller d’orientation, ni les enseignants, ni les parents… Il est donc indispensable qu’il ait accès à une pluralité d’informations donnée par une pluralité de sources, incluant les universités et écoles, les associations professionnelles et d’insertion. Chacun des intervenants a une vision biaisée : les enseignants, majoritairement, survalorisent les activités intellectuelles aux dépens des activités manuelles ; les stéréotypes très répandus vont décourager les filles de se diriger vers des domaines scientifiques ou techniques, les garçons vers des domaines du soin, etc.

En fin de compte, la construction de la décision appartient à l’élève ; mais plus elle a le temps de mûrir, meilleure elle sera. C’est pourquoi, il faut entamer l’information sur l’orientation bien avant l’année de Terminale et même avant le lycée, y compris de manière ludique ou détendue, par des visites ou des rencontres de professionnels. Plus on s’y prend tard et plus le stress rend le processus difficile, voire chaotique. Beaucoup d’adultes, en pensant que leurs enfants doivent choisir le plus tard possible « parce qu’ils ne sont pas assez mûrs », les envoient vers un choix sous pression et mal réfléchi. En réalité, la question est de savoir de quels outils et de quel accompagnement disposent les élèves pour prendre leur décision, dans une information pléthorique et en même temps lacunaire – voir les deux notes de Terra Nova « Viser plus haut » et « L’École de l’attention »32.

Les institutions d’enseignement ont cependant aussi, selon des modalités, on l’a vu, variables, leur mot à dire, y compris en refusant dans certains cas des étudiants. Mais, de fait, la capacité de refus par les universités est limitée : on admet à l’université des étudiants qui ont des chances quasi-nulles de réussite, par exemple les bacheliers professionnels. Une sélection faite intelligemment permettrait d’identifier la petite minorité d’étudiants qui ont des chances réelles de réussite, et ensuite de les y accompagner. Par ailleurs, l’admission à l’université peut être un faux-semblant : il y a des licences « non sélectives », mais dans lesquelles s’opère une sélection impitoyable en fin de première année. Admettre un étudiant doit, pour une université, garantir une chance raisonnable de succès33.

3.3. Dimension sociale de l’orientation

Les familles culturellement et socialement favorisées sont en mesure de donner elles-mêmes pas mal d’informations, même si elles ne donnent pas toujours les meilleurs conseils34. Mais clairement, pour les élèves qui appartiennent à la première génération ayant accès au baccalauréat, leurs familles n’ont pas les clés. On sait bien qu’il y a pour eux un déficit d’information et une énorme auto-censure qui conduisent à des choix individuels en-dessous de ce qu’ils pourraient ou devraient être. La dimension sociale de l’orientation est une clé de la démocratisation de l’éducation. Sans décrire ici tout ce qui pourrait être fait dans cette direction (voir le rapport de Terra Nova « Viser plus haut » déjà citée), deux points sont essentiels : si l’Éducation nationale doit mieux assumer la mission d’orientation avec ses propres personnels, si les institutions du Supérieur doivent mieux jouer leur rôle (les journées porte-ouverte un ou deux mois avant la décision sont bien insuffisantes), on ne pourra avoir un système efficace qu’en s’appuyant sur des acteurs extérieurs, dont les associations tournées vers l’aide aux jeunes de milieux défavorisés35 et les milieux économiques, et commencer très tôt (au collège, ou même dès l’école primaire).

Avoir un système d’orientation plus efficace et plus juste socialement aura donc un coût important36. Dans les lycées, il s’agit du temps de travail des conseillers d’orientation, des professeurs, de l’équipe de direction ; mais il y a aussi le temps que les enseignants des établissements post-bac doivent y consacrer, le budget des associations, etc. Au niveau des procédures d’admission, les dossiers des candidats à telle ou telle filière doivent pouvoir être lus par des êtres humains, et pas seulement traités par un algorithme qui ne prendrait en compte que les notes et éventuellement, suivant une formule mystérieuse, le niveau du lycée.

3.4. Réforme de la réforme du lycée général

Terra Nova avait appelé à une réforme du lycée général qui supprimerait les séries et laisserait aux élèves des possibilités étendues de choix de leur parcours37. Le principe du « lycée Blanquer » a répondu à cet appel et il doit être conforté. Cela-dit, la réforme avait été mise en place à un rythme accéléré, et avait fait l’objet d’arbitrages contestables. Après trois ans de fonctionnement38, plusieurs améliorations devraient y être apportées, en évitant la précipitation qui a caractérisé sa mise en place. Les déclarations récentes de J.-M. Blanquer sur la nécessité de repenser la place des mathématiques dans le tronc commun indiquent une évolution dans ce sens, mais ce n’est pas seulement les mathématiques qui posent problème. La réforme de la réforme devrait prendre en compte les questions suivantes.

1° Équilibre disciplinaire. Le choix qui a été fait initialement de matières communes et de matières optionnelles a abouti à marginaliser l’enseignement scientifique, qui est quasiment écarté du tronc commun. En effet, le tronc commun comporte le français en 1ère, la philosophie en Terminale, l’histoire-géographie, les deux langues vivantes, l’EPS et un « enseignement scientifique », qui a un contenu certes intéressant, mais exclut toute dimension d’approfondissement des méthodologies disciplinaires (il représente deux heures par semaine, et couvre cinq domaines scientifiques : sciences de la terre, sciences de la vie, chimie, physique et mathématiques, et en pratique très peu de mathématiques). En conséquence, il est possible pour un bachelier général d’abandonner quasi-complètement les mathématiques après la 2nde. Un élève « littéraire » de 1ère peut, s’il le souhaite, en plus de ses cours de tronc commun, choisir trois parmi cinq spécialités de lettres et sciences humaines : Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques ; Humanités, littérature et philosophie ; Langues, littératures et cultures étrangères ; Littérature, langues et cultures de l’Antiquité ; Arts : histoire des arts, théâtre, arts plastiques, arts du spectacle, etc. Il aura ainsi, outre les 2 heures d’EPS, 24 heures d’enseignement en lettres et sciences humaines, et 2 heures d’enseignement scientifique. Sa camarade purement « scientifique » aura outre l’EPS, 14 heures d’enseignement scientifique, et 12 heures de lettres et sciences humaines. Il n’y a pas que les mathématiciens qui s’en inquiètent ; ainsi, dans une tribune libre39 signée par plusieurs scientifiques réputés, on peut lire : « Au-delà des inquiétudes sur l’enseignement des mathématiques, ce sont plus globalement les sciences « dures », notamment les sciences de la vie et de la Terre (SVT), qui pâtissent de la réforme du lycée, et plus généralement de l’organisation actuelle de l’enseignement par matières ». Le déséquilibre porte sur la quasi-absence des sciences pour les élèves plus littéraires, comme si la culture scientifique ne devait pas faire partie de la culture commune40. C’est dans le cadre d’un rééquilibrage global qu’il faut améliorer la place des mathématiques, et non de manière isolée.

2° Tronc commun ou matière obligatoire ? Dans la mise en œuvre de 2019, la notion de matière de tronc commun a été identifiée à celle de matière obligatoire. Ceci signifie que ne peut être obligatoire qu’une matière qui doit être également accessible à tous les élèves, et leur demander le même effort. Pour les matières scientifiques, optionnelles, prenons l’exemple des mathématiques, au statut de matière optionnelle ; elles sont proposées en 1ère selon une seule modalité, dont le programme est pensé pour les élèves se destinant à des études comportant un haut niveau de mathématiques, alors qu’il devrait y avoir deux ou trois enseignements de mathématiques proposés correspondant à des besoins et capacités différentes des élèves.

3° Deux ou trois spécialités en Terminale ? Une piste qui a été évoquée ces dernières semaines serait de passer de deux à trois spécialités en Terminale. Ceci éviterait une spécialisation trop précoce, et faciliterait la transition vers le Supérieur. Mais comme le total des heures enseignées par semaine doit rester le même, le passage de deux à trois spécialités aurait pour conséquence soit une amputation du tronc commun de 6 heures (sur un total de 15), soit une diminution de l‘horaire des spécialités qui serait préjudiciable à la volonté de permettre aux lycéens un approfondissement réel dans des domaines choisis par eux. Ni l’un, ni l’autre ne sont souhaitables. C’est pour cette raison que la proposition de Terra Nova de 2016 était de semestrialiser les deux dernières années du lycée.

4° Contrôle continu ou examen terminal. Un des objectifs de la réforme était d’alléger le baccalauréat, devenu au fil des ans un monstre de complexité41, en donnant un poids important au contrôle continu. Pour atténuer le risque de disparité entre établissements étaient prévues dans la version initiale des « évaluations communes » (EC) supposées permettre de disposer d’une norme commune de notation, mais qui alourdissaient énormément le processus. La crise du Covid, et les rigidifications que ces EC entraînaient, ont abouti à leur suppression de facto en 2021, et de jure en 2022. Reste le problème, déjà abordé plus haut, de disposer d’une norme de comparaison. Le Ministère a une banque nationale de sujets qui est supposées répondre à ce besoin, il reste à savoir comment la faire fonctionner. Pour le baccalauréat, cela n’a guère d’importance car il ne joue depuis longtemps quasiment aucun rôle dans l’accès à l’enseignement supérieur, mais la question de la norme de comparaison est, elle, très importante pour l’équité dans l’accès au Supérieur, comme cela a été noté plus haut.

4. Organisation des études

Comme le dit E. Macron : « on ne peut pas se satisfaire de l’échec de nos étudiants dans les premiers cycles ». Une partie importante de cet échec est la conséquence de mauvaises orientations, ou d’une insuffisance de places dans l’enseignement court. Selon les statistiques ministérielles42, il y a bien eu une légère amélioration entre les bacheliers de 2016 et ceux de 2018 grâce à la loi ORE. Le taux de passage en 2ème année sans redoublement est passé de 41% à 45,4%. Mais il y a une très grande différence suivant le type de baccalauréat obtenu, puisqu’on passe de 7,4% pour les bacheliers professionnels, à 11,7% pour les STMG, 21% pour les ST2I et STL, 45,7% pour les L, 51,1% pour les ES et 59,8% pour les S.

4.1. Accueillir les bacheliers tels qu’ils sont et non tels qu’ils devraient être

C’est une évidence : les bacheliers d’aujourd’hui (80% d’une classe d’âge), ne sont pas les mêmes qu’hier (20% de bacheliers en 1968, année où le baccalauréat « fut bradé »), ou a fortiori d’avant-hier (5% en 1950). Statistiquement parlant, ils n’ont pas la même origine sociale, et ils n’ont pas non plus le même destin, car ils n’accèderont pas tous aux positions sociales les plus élevées. Les cursus qui leur sont proposés doivent prendre cette réalité en compte, on y reviendra plus bas.

Indépendamment de la question de l’accueil dans les universités des bacheliers technologiques et professionnels, il y a avec le nouveau baccalauréat un élément supplémentaire d’hétérogénéité, lié aux spécialités que les élèves ont choisi en 1ère et Terminale. Ceci a plus d’impact pour les études scientifiques, puisque tous les lycéens de la filière générale ont les mêmes cours obligatoires en français, philosophie, histoire, géographie et langues vivantes. Les cursus dans les licences scientifiques étant organisés sur le principe d’une spécialisation progressive (ce qui est une bonne chose), il est tout à fait possible qu’un étudiant ait l’obligation de suivre des unités d’enseignement d’un bon niveau dans des matières où il n’a suivi aucun enseignement de spécialité en Terminale, et même en 1ère. En revanche, ils ont, en principe, des connaissances plus approfondies dans les spécialités de Terminale43.

Nous n’avons pas beaucoup de recul, puisque la première génération de « bacheliers Blanquer » est entrée dans les études supérieures à l’automne 2021. Les classes préparatoires semblent gérer efficacement la situation. Les universités, qui n’ont pas la pression de la préparation au concours au bout de 18 mois, sont, en principe, à même de traiter ce genre de question. Avec des effectifs importants, il doit être possible de proposer aux étudiants en première année d’université un choix d’unités d’enseignement adapté à la fois à ce qu’ils ont acquis les années précédentes, et à la ou les spécialisations auxquelles ils se destinent. Mais c‘est loin d’être le cas, car cette idée se heurte à deux obstacles :

- une culture bien ancrée dans les universités en France d’avoir le même cursus pour tous les étudiants d’une même filière ;

- le manque de moyens pour faire face à des effectifs en forte hausse depuis 10 ans, et ayant explosé avec le taux exceptionnel de réussite aux baccalauréats 2020 et 2021.

Elle est pourtant essentielle pour assurer une continuité entre Secondaire et Supérieur.

4.2. Attirer à l’université aussi les très bons étudiants

Les universités ont également vocation à attirer les étudiants les mieux préparés à suivre des études exigeantes. Il n’y aurait aucune logique à dire d’un côté que nous voulons avoir des universités qui soient des hauts lieux de la recherche, et en même temps qu’elles restent écartées de la formation des meilleurs étudiants. Comme on l’a dit plus haut, le mouvement est amorcé, avec le développement de filières sélectives, souvent des bi-licences.

Mais il reste beaucoup à faire : mieux gérer l’hétérogénéité doit se faire des deux côtés de la courbe : donner les moyens de réussite aux étudiants moins préparés comme permettre aux meilleurs d’aller plus vite et plus loin, sans nécessairement créer des frontières étanches entre les uns et les autres. Les très bons étudiants devraient pouvoir s’épanouir dans des licences « ordinaires ».

4.3. Rythme des études

La tradition française normative voudrait que les parcours étudiants soient « normaux » : qu’ils obtiennent le baccalauréat à 18 ans environ, se lancent dans leurs études immédiatement après en cohérence avec leurs choix au lycée, et s’y consacrent à plein temps jusqu’à 21 ou 23 ans. Il serait encore mieux qu’ils soient tous de niveau et ambition similaires. Ça n’est pas la réalité, et ça n’est pas souhaitable. Terra Nova ayant publié en 2017 un rapport approfondi sur les rythmes universitaires : « Études supérieures, rythmes subis, rythmes choisis »44 qui contient de nombreuses propositions sur ce sujet, on se limite ici à en indiquer les éléments les plus pertinents.

- Les universités parlent d’étudiants « à besoin spécifique », ce qui inclut, selon des listes variant d’une université à l’autre, les sportifs de haut niveau, les artistes confirmés, les étudiants en situation de handicap, les étudiants en longue maladie, les étudiants engagés, les chargés de famille, les entrepreneurs. Sans nier que ces catégories aient effectivement des besoins spécifiques, nécessitant des aménagements d’horaires, de charge de travail, un accompagnement personnel… il faudrait plutôt penser en termes plus généraux de contrat d’études personnalisé concernant chaque étudiant : chaque étudiant a des besoins spécifiques ! Avec le nouveau baccalauréat, on a vu que même un étudiant « normal », titulaire d’un baccalauréat général, disponible à plein temps, doit avoir un programme d’études adapté à son parcours les deux années précédentes. C’est a fortiori le cas aussi pour un étudiant présentant des lacunes importantes.

- Dans cette individualisation des parcours, il ne faut pas oublier les très bons étudiants qui ont, eux aussi, des « besoins spécifiques ».

- Il faut reconnaître que les circonstances personnelles, les temps de maturation variables font que certains jeunes sont prêts à suivre des études supérieures à 18 ans, alors que d’autres ne seront en situation de le faire que bien plus tard45. Quand le délai est limité à quelques années, ces étudiants peuvent rejoindre le groupe des néo-bacheliers sans nécessiter une adaptation plus importante qu’eux. Parcoursup a de ce point de vue apporté une énorme amélioration par rapport à APB, puisque ces cas y sont explicitement prévus.

- Mais lorsqu’il s’agit d’étudiants nettement plus vieux, ayant charge de famille, un emploi, la situation est très différente.

5. De quels diplômés la France a-t-elle besoin ?

Lors de la publication de la « Stratégie nationale de l’enseignement supérieur », présentée au président F. Hollande en 2015, le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur dans une classe d’âge était de 42% pour les générations les plus récentes ; le rapport proposait un objectif très ambitieux : le porter en 2025 à 60%, selon la répartition suivante pour le diplôme le plus élevé : 10% de diplômés à bac+2, 25% de licences, 25% de master ou niveau équivalent (y compris doctorats d’exercice). En ce qui concerne le doctorat, l’objectif était de passer de 13 000 à 20 000 diplômes par an.

Ces chiffres sont instructifs, car, selon cette proposition, adoubée sous un président de gauche :

- la poursuite d’études des étudiants obtenant un BTS jusqu’à l’obtention d’une licence ne concernerait qu’environ 40% d’entre eux ;

- la poursuite d’études après la licence jusqu’à l’obtention d’un master ne concernerait que 50% des licenciés ;

- la poursuite d’études après l’obtention d’un master vers un doctorat, le « saint graal » des diplômes universitaires, ne concernerait qu’une toute petite fraction d’étudiants.

Dans l’état actuel, seules les licences professionnelles sont conçues comme des diplômes terminaux, et elles ne le sont pas toujours dans la réalité, puisque certains poursuivent des études. Au moment de l’introduction du système LMD, la politique du ministère en charge de l’enseignement supérieur était que la licence générale devait conduire les étudiants à une poursuite d’études immédiate en master, le contraire étant un échec. Ceci est une erreur qui doit être rectifiée, ce que la Stranes approuvait : les titulaires d’une licence professionnelle n’étant de l’ordre de 25% du total des licenciés, les chiffres de la Stranes signifient que pour un nombre significatif de licenciés généraux, c’est l’entrée sur le marché du travail qui les attend. Encore faut-il qu’ils en aient la possibilité et l’envie. Pour cela, il faut que cela soit une perspective intéressante. Elle dépend de deux choses : est-ce qu’ils y sont prêts ? est-ce qu’il y a des emplois pour eux ?

Ceci fait partie d’une question plus générale : est-ce que la responsabilité de la transition vers le marché du travail incombe aux universités ou aux employeurs ? On serait tenté de dire : aux deux ! Mais il existe un discours très populaire dans les milieux patronaux comme au gouvernement, selon lequel c’est d’abord les universités qui prépareraient leurs étudiants de manière inadéquate. Or on n’entend pas le même discours à l’étranger ; et, pour qui a géré des programmes d’échange interuniversitaires, les études dans les universités britanniques, néerlandaises, allemandes ou nord-américaines ne sont pas plus professionnalisantes que chez nous.

Le président-candidat, dans son discours du 13 janvier, a longuement argumenté pour la « professionnalisation » :

L’université doit d’abord préparer nos jeunes à exercer leur futur métier. Elle doit leur donner des savoirs, des compétences qui ouvrent les portes de l’emploi, qu’il s’agisse de l’enseignement, de l’enseignement supérieur, de la recherche, mais d’emplois aussi industriels, technologiques, de service ou autres. En somme, elle doit devenir plus efficacement professionnalisante car on ne peut pas se satisfaire de l’échec de nos étudiants dans les premiers cycles, ni du taux de chômage trop élevé des jeunes qui sortent de certaines filières universitaires.

Un argument similaire se trouve dans les propositions des présidents d’universités, qui, après avoir parlé de « double mission professionnalisante et émancipatrice de l’enseignement supérieur », poursuivent en fixant l’objectif d’intégrer « de manière systématique une dimension professionnalisante dès la première année de Licence. »

Mais il ne faudrait pas se tromper d’objectif : si les formations supérieures doivent avoir comme préoccupation centrale l’insertion professionnelle des diplômés, il serait préjudiciable que cet objectif entraine l’idée que la réponse soit des études « professionnalisées ». Bien sûr, un certain nombre de métiers demandent des compétences techniques spécifiques qui doivent être transmises dans le cadre de la formation ; mais ce n’est pas le cas pour beaucoup d’autres. Si les étudiants acquièrent, au cours de leurs études en philosophie, mathématiques, anthropologie, biologie, histoire de l’art, ou tout autre domaine, une expression écrite et orale correcte, une capacité de synthèse, l’aptitude à se saisir de questions complexes, la maîtrise des outils numériques et d’une langue étrangère, ainsi qu’une discipline de travail, c’est ensuite aux entreprises de prendre le relais. Comme le soulignait Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT, à la conférence du 50ème anniversaire : « je ne crois pas à un profil de personnes qui sortent d’un cursus initial en étant immédiatement prêtes ; il y a forcément besoin, dans l’entrée dans l’entreprise d’un temps d’adaptation, de découverte du milieu du travail – découverte tellement enthousiasmante, car c’est différent de ce qu’on peut connaître dans la formation initiale. » Si des filières de licence ne donnent pas ces compétences, si elles sont trop étroitement spécialisées sur un champ disciplinaire restreint, alors elles devraient être supprimées par les universités de leur propre initiative, ou après une évaluation négative par les instances d’évaluation.

La forte montée en puissance de l’apprentissage et de l’alternance au niveau du Supérieur des dernières années est un progrès incontestable, mais ni la professionnalisation, ni l’apprentissage ou l’alternance ne peuvent tout résoudre. Le sas entre formation et entrée sur le marché du travail exige un dialogue entre universités, qui ne peuvent pas et ne doivent pas devenir des entreprises, et les entreprises, qui n’ont pas plus vocation à devenir des écoles.

Mais l’histoire très particulière de l’enseignement supérieur en France est responsable d’un dialogue insuffisant entre milieux économiques et universités, ce qui engendre une incompréhension mutuelle. Le dialogue doit être approfondi – ce qui ne veut pas dire que les uns doivent céder par rapport aux autres. Il doit permettre de diminuer l’asymétrie d’information entre les deux parties, selon l’expression utilisées par El Mouhoub Mouhoud, président de l’université Paris-Dauphine-PSL lors du colloque du 13 janvier, permettre aux universités de faire comprendre l’importance du lien formation-recherche, et aboutir à un partage équitable des tâches dans la transition formation-emploi. Doivent y participer toutes les parties prenantes, y compris les syndicats de salariés et les syndicats étudiants.

6. Questions budgétaires

6.1. Réalité du sous-financement

Le sous-financement de la recherche et de l’université sont des réalités incontournables, reconnues par à peu près tous les acteurs politiques. Pour la recherche, l’Union européenne avait fixé, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, un objectif de 3% de dépenses de recherche et développement, dont 1% de dépenses publiques. La France en est à 2,21%, dont 0,74% de dépenses publiques. L’objectif de la Loi de programmation de la recherche voté en 2020 est de se rapprocher des 3%, dont 1% de dépenses publiques, alors même que l’Union européenne vient d’actualiser, par une décision du Conseil européen le 26 novembre 2021, l’objectif des 3% en prévoyant 1,25% de dépenses publiques, estimant que c’est ce chiffre qui correspond le mieux à la répartition des rôles entre public et privé dans le contexte européen.

L’Académie des sciences, qui avait initialement salué positivement le projet de loi de programmation pour la recherche, a rendu le 3 juillet 2020 un avis largement négatif47 sur le volet financier de sa version finale :

L’Académie des sciences avait proposé un supplément de 7 milliards du budget public en 5 ans pour atteindre cet objectif. Malheureusement, en dépit d’avancées qui sont soulignées dans le présent document et d’un effort financier public significatif, le volet budgétaire du projet de LPPR ne répond pas à cette ambition. En effet, l’annonce d’une augmentation de 4,85 Md€ supplémentaires par rapport à 2020, qui ne seront atteints qu’en 2030 par une montée en puissance lente pendant les premières années (100 M€ en 2021 suivie d’une augmentation d’environ 500 M€ par an pendant les 9 années suivantes), fait que la part publique du budget recherche de la France restera au mieux entre 0.8 et 0.9 % du PIB, encore loin des objectifs initiaux.

Du côté du financement des études supérieures, la France, en y consacrant en dépenses publiques 1,2% du PIB48 et 1,5% au total, n’est qu’en 12ème place parmi les pays de l’OCDE, et en 13ème place pour les dépenses par étudiant. Celles-ci ont baissé de 0,7% par an entre 2012 et 201749, alors qu’elles augmentaient ailleurs. Les travaux de Fack et Huillery50 mettent en évidence une progression entre 2000 et 2019 de 5% en Euros constants, alors que le PIB a crû de 27% dans la même période51 ; elles mettent en évidence, par des analyses plus fines que ce qui était connu, car tenant compte de la contribution des enseignants-chercheurs à la recherche, des différences allant de 1 à 4 des dépenses par étudiant selon les filières : parmi les diplômes à bac+5, 58 000€ pour un diplôme d’ingénieur, 31 400€ pour un master en sciences et technologie de l’information et de la communication, 15 700€ pour un master de droit ; parmi les dipômes à bac + 3, 11 000€ pour une licence en langues étrangères ; et parmi les diplômes à bac +2, 27744€ pour un BTS et 20 584€ pour un DUT. Bref, la France n’investit guère dans la formation de ses étudiants. Faut-il s’étonner que cela marche moyennement bien ?

Le sous-financement des études réalisées dans les universités n’est pas acceptable du point de vue de l’équité démocratique, ni de l’efficacité de notre système de formation. Il est indispensable que nous formions plus de diplômés à tous les niveaux dans des institutions qui sont en prise avec la recherche, qui ont des parcours éducatifs très divers, car c’est cette diversité qui permet d’anticiper les chocs. Bref, la situation n’est pas tenable.

En ce qui concerne le financement de la recherche de base, la France ne peut pas échapper à la situation qui prévaut majoritairement dans le monde : la recherche de base est financée par l’État.

Vu la part prédominante des salaires dans les dépenses d’enseignement supérieur et de recherche, et le statut des enseignants-chercheurs qui contribuent aux deux, des augmentations des dépenses d’enseignement supérieur et des dépenses de recherche se complètent. Une analyse plus fine devra déterminer l’enveloppe globale nécessaire.

6.2. Les droits d’inscription, les bourses

Dans son intervention du 13 janvier, Emmanuel Macron a prononcé une phrase qui a fait grand bruit :

Nous voyons donc bien qu’au-delà de la question des moyens, nous avons une question structurelle et on ne pourra pas rester durablement dans un système où l’enseignement supérieur n’a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont boursiers et où, pourtant, nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur l’argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale.

Depuis, il a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’augmenter les frais de scolarité en formation initiale :

Quand on veut se battre contre la précarité étudiante, on n’augmente pas les droits d’inscription à l’université

C’était de formation continue qu’il voulait parler. Toujours est-il que ces quelques mots ont déchainé de nombreuses réactions à gauche et à droite. Sur ce sujet, le Conseil constitutionnel avait pris position52, en limitant sévèrement et très durablement les marges de manœuvre pour les politiques :

L’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus, en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.

Dans un contexte de mise à l’épreuve du pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes, instaurer des droits d’inscription, même modiques, n’est pas d’actualité53. Mais en vérité, les droits d’inscription ne sont qu’une faible part du coût des études, et, comme le souligne le sociologue Jules Donzelot dans une Tribune libre54 au Monde, ce coût n’est pris en charge en totalité dans aucun pays d’Europe. Il distingue trois modes de financement : le modèle « familialiste » (qui prévaut en France), où les frais d’inscription sont faibles ou nuls, mais ce sont les familles qui supportent l’essentiel du poids, et donc où la qualité de vie et d’études des étudiants dépend des ressources de leurs parents ; le modèle « individualiste », avec des frais d’ inscription moyens ou élevés, et le coût des études est supporté par des bourses et des prêts garantis ; le modèle « universaliste », où les études sont gratuites, mais la majorité des étudiants ont recours à un prêt. Dans aucun des trois modèles, et donc dans aucun pays, le financement public n’assure la totalité des frais des études. Mais le modèle familialiste adopté par la France est très inégalitaire sur le plan social, et ne répond pas à la vraie question qui est d’améliorer l’accès des étudiants de famille modeste aux études supérieures, les bourses actuelles ne couvrant pas les dépenses des étudiants n’habitant plus dans leurs familles (de l’ordre de 10 000€ par an). Le résultat est, selon Cécile Bonneau et Sébastien Grobon55 :

- que l’inégalité d’accès à l’enseignement supérieur en fonction du revenu familial est aussi forte qu’aux Etats-Unis, malgré la gratuité des études en France,

- que les étudiants dont les parents appartiennent au quintile supérieur de la distribution des revenus familiaux bénéficient, entre 18 et 24 ans, d’environ 19 000€ de dépenses publiques, contre 7 500€ pour ceux des deux quintiles inférieurs.

Ce que le système actuel accepte donc très bien, toutes tendances politiques confondues, c’est qu’il existe un enseignement supérieur cher, correctement financé pour les enfants des familles aisées tandis que les enfants des familles pauvres sont confrontés à l’alternative entre l’absence d’accès à d’enseignement supérieur ou un enseignement supérieur au rabais. Il faudra bien, un jour, faire un arbitrage politique différent.

La progression du financement public des universités, et l’augmentation nécessaire des aides aux étudiants de milieux modestes et des classes moyennes sont nécessaires. La progression du financement public de la recherche est tout aussi nécessaire. France-Universités (ex- Conférence des présidents d’université) réclame une augmentation des moyens pour l’enseignement supérieur de 1 milliard par an pendant la durée du prochain quinquennat, soit un budget augmenté de 5 milliards en 2027, dans le cadre d’une loi de programmation. Gabrielle Fack et Elise Huillery56 envisagent deux scénarios, sans en fixer le calendrier. Nous renvoyons à leur note pour le détail. Le premier scénario représente une augmentation budgétaire de 5,4 milliards d’Euros, et permettrait à la France de rejoindre le niveau de financement par étudiant de l’Allemagne et du Danemark. Le second scénario plus ambitieux représente une augmentation de 7,6 milliards qui permettrait de rejoindre les Pays-Bas. En ce qui concerne le financement de la recherche, l’objectif des 1% du PIB pour la recherche en 2027, dont on a vu qu’il est inférieur aux recommandations de l’Union européenne, ne sera pas atteint sans une augmentation de 7 milliards d’euros en sus de ce qui est prévu par la LPR pendant le prochain quinquennat.

7. Autonomie des établissements

Il y a vingt ans, Christine Musselin publiait un livre optimiste : La longue marche des universités françaises vers l’autonomie57. Le terme est approprié, car la marche est longue : il y a eu la première étape, avec la loi d’Edgar Faure de 1968 qui a donné aux universités françaises une existence juridique, son amendement en 1984, puis une étape non législative, mais très importante qui a été la contractualisation instituée en 1989, la loi dite LRU pour « Liberté et responsabilités des universités » de 2007 de Valérie Pécresse… Mais aujourd’hui, dans le classement 2017 de l’Association des universités européennes (EUA), les universités françaises étaient, sur un total de 29 pays ou régions, en 20e position pour l’autonomie organisationnelle, 24e pour l’autonomie financière, 27e pour les décisions en matière de personnel, et 27e en matière d’autonomie académique.

Aujourd’hui encore, l’autonomie n’est que très partiellement acceptée à tous les niveaux de la chaine :

- Bercy estime que les établissements de recherche et d’enseignement supérieur, ainsi que leur ministère de tutelle, sont inaptes à l’exercice d’une quelconque responsabilité ; l’absence de personnes formées dans les universités en situation de décision n’aide pas ;

- le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche exerce une tutelle étroite, lâchant le contrôle d’un côté pour le reprendre de l’autre en produisant constamment des normes à respecter ;

- les chercheurs et enseignants-chercheurs se méfient tout autant de l’État que de leur établissement d’appartenance ; ils voient dans l’État et dans les normes qu’il produit une protection contre les directions des établissements – alors qu’en ce qui concerne les universités, le président et les équipes de direction sont l’émanation de conseils comportant une majorité d’élus.

Entre les deux, les établissements ont des marges de manœuvre réduites. Ils sont sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur au niveau national (représenté par le recteur au niveau régional58), évaluées, inspectées ou contrôlées par :

- le Haut conseil à l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur,

- les organismes de recherche qui ont la possibilité de labelliser ou non les équipes de recherche universitaires et d’y affecter du personnel et des crédits,

- l’Agence nationale de la recherche, qui donne les crédits

- l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche,

- la Cour des comptes,

- l’Inspection générale des finances.

Par ailleurs, le Comité national des universités, auxquels les enseignants-chercheurs sont majoritairement très attachés, intervient dans les recrutements et les carrières des enseignants-chercheurs. Ces procédures brident la capacité stratégique des universités ; l’attachement des personnels à ces procédures est une manifestation supplémentaire de la méfiance vis-à-vis des directions d’établissements.