Dans un contexte où l’âge de départ à la retraite est de plus en plus tardif1, il semble légitime de prévoir des aménagements pour ceux qui ont exercé les métiers les plus pénibles. Des dispositifs en la matière existent depuis longtemps, mais la question refait surface à chaque réforme des retraites, les organisations syndicales réclamant un renforcement des mesures de réparation en faveur des travailleurs exposés, quand le patronat insiste sur la difficulté à traduire en pratique ces revendications. Il faut dire que les questions soulevées sont nombreuses :

- Comment prendre en compte de manière objective, et pour chaque actif, l’exposition à une forme de pénibilité ? ;

- Comment, au niveau de chaque individu, peut-on établir un lien direct et mesurable entre l’exposition à des situations pénibles et une usure professionnelle médicalement constatée ? Étant entendu que les différences d’espérance de vie bien réelles entre catégories socio-professionnelles2 peuvent s’expliquer par de la pénibilité au travail, mais aussi par d’autres facteurs sociologiques ou des comportements individuels (régime alimentaire, consommation de tabac, etc.), sans qu’il soit aisé de pondérer l’importance de chacun de ces sujets ;

- Quel est le bon équilibre entre la réparation de l’exposition à la pénibilité et la prévention de celle-ci ?

Cette note propose, dans un premier temps, un tour d’horizon des dispositifs existants de prise en compte directe ou indirecte de la pénibilité et de l’usure professionnelle. Elle explore, ensuite, ceux déployés à l’étranger. Enfin, elle analyse les différentes pistes envisagées pour mieux traiter cette question.

1. La prise en compte de la pénibilité et de l’usure au travail dans le système de retraite français

Trait symptomatique de sa complexité, notre système fait coexister une multitude de dispositifs, variables selon le régime d’affiliation.

Les catégories actives de la fonction publique : un statut permettant un départ à la retraite anticipé

Dans les trois fonctions publiques, sont classés en catégorie active « les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles3 ». On y retrouve, entre autres, les sapeurs-pompiers professionnels, les policiers, les surveillants de l’administration pénitentiaire, les égoutiers, les contrôleurs aériens, les aides-soignants. Au total, ces catégories actives représentent environ un quart des effectifs de la fonction publique4. Ce statut permet à ceux qui occupent pendant un certain nombre d’années ces emplois5 de prétendre à un départ en retraite anticipé de cinq ans (catégories actives) à dix ans (catégories super-actives) par rapport à l’âge légal de droit commun. Les militaires constituent un cas à part, certains pouvant en effet partir à la retraite dès 47 ans.

L’inconvénient majeur de ce dispositif est qu’il repose sur un classement catégoriel ancien qui ne tient compte ni des conditions réelles d’exercice, ni de l’évolution des métiers6. La pénibilité y est présumée et automatiquement compensée, sans évaluation de son impact effectif sur la santé des agents.

Parallèlement aux catégories actives, les régimes spéciaux d’entreprise permettent des départs anticipés de cinq à dix ans par rapport aux règles de droit commun. C’est en particulier le cas à la SNCF, à la RATP et dans les industries électriques et gazières7.

La logique collective de départs anticipés par métier dans la fonction publique et dans les régimes spéciaux se distingue de la logique plus individuelle de prise en compte de la pénibilité au régime général des salariés du privé. On y tient en effet compte, en amont, de l’exposition de chaque salarié à différents critères de pénibilité (« compte pénibilité »), ou l’on constate, en aval, une incapacité médicale à poursuivre l’activité (départs anticipés pour inaptitude ou incapacité).

Le Compte professionnel de prévention (C2P) : un dispositif qui mêle prévention et réparation de la pénibilité déclarée

Depuis 2014, un « compte pénibilité », le « C2P », a été créé dans le secteur privé : il permet, en théorie, à ceux qui sont exposés à des facteurs de pénibilité d’accumuler des points convertibles :

- soit en mesure de prévention : formation en vue d’une reconversion professionnelle, ou temps partiel ;

- soit en trimestres de retraite leur permettant d’anticiper de deux ans au maximum un départ par rapport à l’âge légal, en réparation de leur exposition à la pénibilité.

Dans les faits, cette dernière option est de loin la plus utilisée8, ce qui peut traduire une forme de préférence des salariés pour la réparation de la pénibilité plutôt que pour la prévention. Dix critères de pénibilité ont été initialement retenus qui ont été réduits à six en 2017 : ceux correspondant au rythme de travail (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif) et ceux désignant un environnement de travail agressif (activité en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit).

Ce dispositif de prise en compte individuelle de la pénibilité bénéficie encore à très peu d’assurés9, en raison d’une lente montée en charge, du manque d’information des personnes concernées, de la forte sous-déclaration de la pénibilité par les entreprises et de contrôles insuffisants par l’administration10. Sur ce « compte pénibilité », un rapport de la Cour des comptes de fin 2022 concluait d’ailleurs : « Résultat d’un compromis, le compte professionnel de prévention (C2P) dans ses modalités actuelles n’est pas à la hauteur des objectifs qui lui étaient assignés. »

La retraite anticipée au titre de l’inaptitude : la réparation d’une incapacité à poursuivre son activité

La retraite pour inaptitude, instaurée par la loi Boulin de 1971, permet aujourd’hui de partir à la retraite à taux plein dès 62 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés. Elle concerne les personnes dont une incapacité médicale à poursuivre leur activité a été reconnue, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non11. En ce sens, ce dispositif peut, dans certains cas, constituer une forme de prise en compte indirecte de la pénibilité du travail. Il a une importance majeure dans notre système puisque, chaque année, environ un départ à la retraite sur sept en relève12. Dans l’ensemble, il apparaît bien ciblé, puisqu’il bénéficie principalement à des assurés aux pensions modestes et dont l’espérance de vie est inférieure à la moyenne13.

La retraite anticipée pour incapacité permanente : la réparation d’une usure professionnelle

En 2010, a été instauré un dispositif de départ anticipé pour incapacité, destiné aux assurés du régime général et du régime agricole. Contrairement à la retraite pour inaptitude, ce droit s’adresse seulement aux personnes souffrant d’une incapacité permanente directement liée à leurs conditions de travail – qu’elle résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Il leur permet de partir à la retraite dès 60 ans, ou deux ans avant l’âge légal, à taux plein et sans condition de durée d’assurance.

Depuis 2017, les critères exclus du « compte pénibilité » en raison de leur difficile évaluation objective – postures pénibles, manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques et exposition à des agents chimiques dangereux – sont désormais pris en compte dans le cadre de ce droit. Au total, moins d’1 % des nouveaux retraités chaque année en bénéficient14.

Plus marginalement, d’autres dispositifs dérogatoires, plus spécifiques, existent :

- Le départ anticipé au titre du handicap qui permet, dans certaines conditions, de partir à la retraite dès 55 ans. Il concerne également moins de 1 % des départs à la retraite chaque année15 ;

- Le départ anticipé pour les travailleurs de l’amiante, très marginal, qui leur permet de partir à la retraite dès 60 ans s’ils ont validé une carrière complète.

Que penser enfin du dispositif « carrières longues », qui concerne aujourd’hui près d’un nouveau retraité sur cinq16 ? Il permet à ceux ayant commencé à travailler avant 21 ans et ayant validé une carrière complète de partir à la retraite d’une à six années avant l’âge légal. Cette seconde condition exclut de fait les plus précaires, aux carrières les plus heurtées, notamment pour des raisons de santé. Souvent présenté dans le débat public comme une réponse aux parcours marqués par la pénibilité, il bénéficie en réalité majoritairement aux catégories intermédiaires et aux ouvriers qualifiés. Ceux qui y sont éligibles ont d’ailleurs in fine une pension et une espérance de vie moyenne supérieure à celle du reste de la population17. Seuls les assurés aux carrières très longues, c’est-à-dire ceux ayant travaillé de manière continue depuis au moins leurs 18 ans, souvent dans des métiers effectivement physiques et exigeants (maçons, soudeurs, cuisiniers, etc.), présentent une espérance de vie significativement plus faible18.

Ainsi, comme l’écrit le chercheur Patrick Aubert, « la justification principale du dispositif carrière longue ne peut [donc] pas être la compensation d’une moindre espérance de vie ou d’un état de santé dégradé. Pour cette raison, “carrière longue” ne peut pas être pris comme un dispositif de substitution à des dispositifs de prise en compte de la pénibilité ou des incapacités, c’est-à-dire comme un moyen indirect de permettre aux personnes les plus usées par le travail de partir plus tôt19. »

Reste que, dans l’imaginaire collectif, une confusion persiste entre deux réalités pourtant distinctes : d’un côté, ceux ayant « travaillé dur » toute leur vie, souvent dès le plus jeune âge, que l’on retrouve parmi les assurés éligibles au dispositif « carrières longues » ; de l’autre, ceux qui, « cassés par leur travail » s’en retrouvent exclus, précisément car leur santé les a bien souvent empêchés d’effectuer une carrière complète.

***

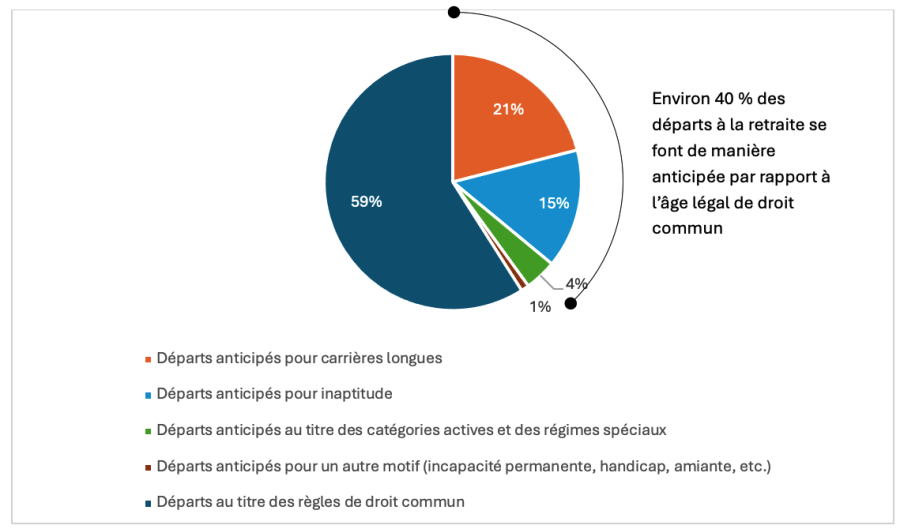

Répartition des retraités de la génération née en 1953, selon le type de départ dans le régime de base principal, en 2020

Source : Drees

Note : les départs anticipés au titre du « C2P » ne figurent pas dans ce graphique compte tenu de la génération ici concernée (1953), pas encore éligible à ce dispositif mis en place en 2014

Au total, en excluant l’essentiel des bénéficiaires du dispositif « carrières longues », ce n’est pas moins d’un départ à la retraite sur cinq qui bénéficie chaque année d’un départ anticipé dû à la prise en compte directe ou indirecte de la pénibilité, ou à une incapacité médicalement constatée à poursuivre une activité, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non20. En incluant l’ensemble des bénéficiaires de « carrières longues », la proportion de départs anticipés s’élève à environ 40 %.

Les politiques de prévention

Les politiques de prévention souffrent à la fois d’un manque de pilotage, d’une coordination insuffisante entre les nombreux acteurs concernés21, de moyens limités et d’une implication lacunaire des pouvoirs publics comme des partenaires sociaux.

L’avocat Franck Morel et l’économiste Bertrand Martinot soulignent d’ailleurs avec justesse dans leur dernier ouvrage : « Il est symptomatique que, dans notre pays, l’énergie consacrée à la compensation de la pénibilité soit inversement proportionnelle à l’attention portée à la prévention des risques professionnels. […] On se situe dans une logique perverse de reconnaissance et de réparation monétaire d’un préjudice subi, sans se préoccuper de sa suppression ou de sa réduction22. »

De fait, seuls quelques accords de branche sont signés chaque année sur ces sujets, qui ne concernent par ailleurs qu’environ 5 à 10 % des accords d’entreprise23. La Cour des comptes observe aussi que « les actions de prévention ne font pas partie du quotidien de tous les salariés et de nombreuses entreprises reconnaissent ne pas être impliquées en matière de prévention. » Par ailleurs, comme vu précédemment, le compte professionnel de prévention (C2P) est peu utilisé pour des mesures de prévention (formation, reclassement, temps partiel).

La réforme Borne de 2023 a tenté de remédier à cette faiblesse en créant un Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU), destiné à financer des actions de prévention, notamment contre les troubles musculo-squelettiques liés aux postures pénibles ou aux vibrations mécaniques. Doté de 200 millions d’euros par an sur cinq ans, ce fonds peine toutefois à trouver son plein usage, les partenaires sociaux des branches professionnelles tardant à s’en saisir24.

2. Quels dispositifs à l’étranger ?

La France se distingue de la plupart de ses voisins européens par une approche individuelle de la pénibilité. Dans les autres pays, la prise en compte de la pénibilité repose davantage sur des logiques professionnelles : certains, comme l’Espagne ou l’Italie, l’intègrent par métier à travers des régimes spéciaux, tandis que d’autres, tels que l’Allemagne ou la Suède, privilégient les investissements dans la prévention et le reclassement25.

Par ailleurs, la très grande majorité des pays européens ont pour point commun l’existence de dispositifs de départ anticipé pour certaines catégories de fonctionnaires particulièrement exposées, notamment dans les fonctions régaliennes : militaires, pompiers, policiers ou surveillants pénitentiaires.

Focus : la prise en compte de la pénibilité en Italie – une approche fondée sur les métiers26

Un décret législatif d’avril 2011 définit des métiers ou des travaux pénibles : mineurs, travailleurs impliqués dans l’élimination de l’amiante, travailleurs de nuit, chauffeurs de véhicules lourds de transport public. Des conditions de départ à la retraite plus favorables sont ainsi appliquées aux travailleurs suscités :

– Anticipation du départ à la retraite entre 12 et 18 mois avant l’âge normal ;

– Absence d’augmentation de l’âge de départ basée sur les progrès d’espérance de vie pour la période 2019-2023.

Ces droits sont subordonnés à la condition que le travailleur ait exercé un métier pénible pendant au moins 7 ans au cours des 10 dernières années de vie active, ou bien pendant au moins la moitié de sa vie active.

Focus : la prise en compte de la pénibilité en Allemagne – une approche décentralisée, fondée sur la prévention et le reclassement27

Contrairement à la France, l’Allemagne ne dispose pas de dispositions légales générales intégrant la pénibilité du travail dans son système de retraite. La prise en compte de la pénibilité relève principalement des accords collectifs, qu’ils soient de branche ou d’entreprise, négociés par les partenaires sociaux.

C’est donc au niveau local que sont définis les postes exposés et que sont élaborés les dispositifs de prévention ou de compensation des effets des conditions de travail sur la santé. Les branches et entreprises y jouent un rôle essentiel, notamment pour faciliter la transition entre emploi et retraite : cela peut passer par des préretraites partielles ou par une réorganisation du travail visant à adapter les postes pour les salariés ne pouvant plus exercer les métiers les plus physiquement exigeants. Le secteur de la métallurgie illustre particulièrement bien cette logique.

L’État fédéral, pour sa part, intervient surtout par un rôle d’information et d’orientation, à travers des recommandations nationales sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels.

3. Comment mieux traiter la pénibilité et l’usure au travail ?

Dans leur ensemble, les principaux dispositifs actuels de prise en compte de la pénibilité demeurent inefficaces ou mal ciblés.

Le compte professionnel de prévention (C2P) illustre bien ces limites. Son ambition initiale – mesurer individuellement la pénibilité – est unique en Europe, mais difficilement applicable. Évaluer précisément, pour chaque salarié, l’exposition à plusieurs facteurs de pénibilité est une gageure, qui nécessiterait des moyens considérables de suivi et de contrôle. En pratique, on observe ainsi une sous-déclaration importante : la Cour des comptes relevait déjà en 2017 un écart de 1 à 4 entre le nombre de salariés potentiellement exposés et ceux effectivement déclarés28.

Le dispositif « carrières longues » rate sa cible : il profite aujourd’hui majoritairement à des assurés disposant à la fois de pensions plus élevées et d’une espérance de vie légèrement supérieure à la moyenne, et ne peut donc, sauf exceptions, être considéré comme un dispositif compensant une exposition à de la pénibilité.

Le départ anticipé pour incapacité est plus pertinent, car il s’adresse à ceux dont l’incapacité à poursuivre leur activité est médicalement reconnue. Toutefois, ce droit à lui seul n’est pas suffisant puisqu’il n’intervient qu’une fois l’incapacité constatée.

Enfin, les politiques de prévention demeurent très insuffisantes, en raison d’un manque de moyens, de pilotage et de coordination, mais aussi d’une implication limitée des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Ajoutons qu’il peut aussi exister des résistances fortes de la part des salariés eux-mêmes à une politique de prévention qui se substituerait aux mesures de réparation auxquelles ils sont attachés (surcroît de rémunération, récupération horaire avantageuses, voire départs anticipés).

Ce constat appelle à repenser en profondeur la prise en compte de la pénibilité, afin de mieux accompagner les actifs dans un contexte où le vieillissement de la population rend inévitable l’allongement de la vie professionnelle. Tant que ce sujet ne sera pas correctement traité, il restera un point de blocage majeur de toute réforme des retraites. Quelles sont les solutions envisageables ?

1. Des départs anticipés pour tous ceux exerçant un métier identifié comme pénible

Cette logique est celle prônée par les syndicats. Leur objectif est de réintégrer les critères ergonomiques (port de charges lourdes, vibrations mécaniques, postures pénibles) exclus du compte professionnel de prévention (C2P) depuis 2017, en raison des difficultés à mesurer précisément l’exposition de chaque salarié. Puis, une fois ces critères rétablis, permettre à tous les métiers concernés – voire à ceux exposés aux six autres critères du C2P – de partir automatiquement plus tôt à la retraite. Cela reviendrait de fait à créer ce qui s’apparenterait à des régimes spéciaux du privé.

Cette approche a l’avantage d’embrasser large et ainsi de permettre à un grand nombre de salariés ayant exercé un métier pénible de bénéficier d’un départ anticipé29. Elle présenterait toutefois de nombreuses limites : une mesure de ce type serait mal ciblée, coûteuse et peu responsabilisante.

D’une part, il est difficile, si ce n’est impossible, de cibler objectivement les salariés réellement exposés sur la base d’une classification par métier. Quels seraient en effet les critères quantitatifs (seuils, durée d’exposition) et qualitatifs (tâches effectuées) renvoyant à une fonction intrinsèquement pénible ? Comment prendre en compte le fait que, pour un même métier, les tâches effectuées ne sont pas identiques, et donc qu’elles exposent diversement à la pénibilité les salariés qui l’exercent ? Comment intégrer l’évolution des conditions de travail, propre à chaque métier, due aux progrès technologiques ? Le métier d’un docker, par exemple, est bien moins pénible depuis l’automatisation par machine des chargements et déchargements des conteneurs. Notons, enfin, que la pénibilité renvoie à un ressenti, par définition subjectif. En somme, comme il est rappelé dans le rapport Blanchard/Tirole : « la pénibilité est réelle, mais elle est plus difficile à évaluer et à mesurer que le chômage, d’où un risque d’abus plus important30. »

D’autre part, si le lien entre travail pénible et usure médicale est généralement vérifié, il n’est pas systématique au niveau individuel, la dégradation de la santé pouvant résulter d’autres causes. Ainsi, certains salariés occupant un métier réputé pénible seraient en réalité en capacité de poursuivre leur activité, tout en bénéficiant malgré tout d’un départ anticipé.

En outre, le coût d’une telle réforme serait majeur. Déjà, près de 20 % des salariés partent chaque année avant l’âge légal en raison d’une potentielle exposition à des situations pénibles ou d’une usure médicalement constatée, d’origine professionnelle ou non. Ce chiffre monte même à près de 40 % si l’on inclut les bénéficiaires du dispositif « carrières longues ». Systématiser les départs anticipés à toute une série de métiers réputés pénibles ferait encore grimper cette proportion. Les conséquences budgétaires seraient majeures dans un contexte où il est, par ailleurs, crucial d’accroître le taux d’emploi des seniors.

Enfin, lier automatiquement retraite anticipée et travail pénible reviendrait à exonérer les employeurs de leur responsabilité en matière de prévention des risques professionnels et d’aménagement des conditions de travail, puisque les départs anticipés seraient à la fois automatiques et pris en charge par l’ensemble du système de retraite. Une telle logique serait donc désincitative à la prévention, pourtant seule capable de traiter le problème à la racine et permettre à chacun d’accomplir une carrière complète dans de bonnes conditions, au bénéfice des salariés, des entreprises et des finances publiques.

2. Prévention, adaptation, responsabilisation et réparation de l’usure professionnelle

À défaut de pouvoir proposer une solution simple et efficace pour compenser la pénibilité subie par tous les salariés proches de la retraite, il convient de privilégier une stratégie axée sur la prévention, susceptible de produire pleinement ses effets auprès de ceux qui en sont encore éloignés. Cette stratégie suppose une meilleure coordination des parties prenantes, plus de moyens mais aussi des mécanismes incitatifs pour mieux responsabiliser les employeurs. Elle relève moins du système de retraite que de l’organisation du travail, de la formation continue ou des politiques internes aux entreprises. Concrètement, les mesures suivantes devraient être envisagées :

- Mobiliser la médecine du travail pour cartographier, sur la base de critères définis par les partenaires sociaux, les emplois les plus à risque au niveau de chaque branche professionnelle ;

- Obliger chaque employeur à proposer un reclassement ou une formation vers des métiers moins usants à tout salarié ayant occupé ce type de poste au sein de l’entreprise au-delà d’une certaine durée (par exemple, 8 ans) ;

- Imposer aux branches professionnelles de proposer une formation aux salariés ayant exercé dans plusieurs entreprises successives un emploi de cette nature pendant une durée cumulée supérieure à 12 ans, par exemple ;

- Réduire la possibilité d’utiliser les points du compte professionnel de prévention (C2P) pour permettre des départs anticipés afin d’en faire un dispositif principalement tourné vers les mesures de prévention (formation en vue d’une reconversion, temps partiel) ;

- Pousser plus loin la modulation du niveau de cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), acquittées par les entreprises, en fonction de la sinistralité observée31, dans une logique d’incitation des employeurs à la prévention : diffusion de bonnes pratiques, adaptation des postes de travail, voire, pour les plus âgés, aménagement du temps de travail, sans perte de salaire, pour faciliter la fin de carrière ;

- Laisser chaque branche professionnelle ou entreprise libre d’identifier les métiers exposés et financer elles-mêmes des départs anticipés jusqu’à l’âge légal32. C’est d’ailleurs déjà le cas de certaines grandes entreprises industrielles comme TotalEnergies. Un tel dispositif serait responsabilisant pour les organisations concernées, puisqu’il les inciterait, là aussi, à réduire la pénibilité constatée par des mesures de prévention, sans en transférer le coût de la prise en charge à l’ensemble du système de retraite.

Cette stratégie suppose un renforcement des moyens, en particulier pour recruter davantage de préventeurs et de médecins du travail, et financer, si nécessaire, des formations adaptées. Son financement pourrait notamment être assuré en reciblant le dispositif « carrières longues » sur les salariés dont une réduction de l’espérance de vie est avérée, c’est-à-dire sur ceux ayant commencé leur carrière avant 18 ans.

Focus : les politiques de prévention et de maintien dans l’emploi aux Pays-Bas33

Aux Pays-Bas, la loi sur le travail flexible permet aux employés de moduler leurs horaires temporairement ou durablement, ce qui incite les plus âgés à rester en emploi. Depuis 2004, les employeurs doivent également verser au moins 70 % du salaire en cas de congé maladie, pour une durée maximale de deux ans, ce qui les incite à mieux utiliser les services de santé et de sécurité au travail et à favoriser le retour rapide des salariés.

Par ailleurs, le coût de l’assurance invalidité a été transféré aux employeurs. Cette logique de responsabilisation s’est traduite par une baisse importante du nombre de bénéficiaires des prestations et un accroissement de l’emploi des seniors.

Si, malgré ces différentes mesures, un salarié se révèle médicalement inapte à poursuivre son travail, que l’usure soit d’origine professionnelle ou non, il doit pouvoir, comme aujourd’hui, bénéficier d’un départ anticipé pour incapacité. Ce dispositif étant bien ciblé sur ceux dont l’espérance de vie est la plus faible, une mesure de justice sociale consisterait à abaisser l’âge d’ouverture des droits à 61 ans au taux plein, contre 62 ans aujourd’hui.

***

Cette stratégie, s’inscrivant sur le temps long, ne permettrait pas de satisfaire à court terme les exigences des syndicats et de nombreux salariés. Mais elle serait in fine profondément vertueuse en termes de santé publique et de maintien dans l’emploi des séniors.