Retrouver l’étude d’IPSOS pour BNP Paribas en partenariat avec Terra Nova ici (et en version anglaise ici)

1. L’inquiétude et l’engagement face au changement climatique sont en baisse

L’enquête menée en avril 2025 révèle une nette montée des préoccupations liées à l’insécurité (+8 points en France) et à l’immigration (+7 points), au détriment des enjeux climatiques. Le changement climatique recule dans la hiérarchie des priorités : il perd 3 points à l’échelle européenne et disparaît du podium des préoccupations en France. Cette évolution s’explique en partie par la résurgence de multiples conflits géopolitiques, en Europe comme à l’international — Ukraine, Gaza, Iran — qui ravivent les peurs sécuritaires et relèguent les enjeux environnementaux au second plan. En parallèle, les Européens se sentent moins impactés par le changement climatique (49%) par rapport à l’année passée (56%). La France est l’un des pays où la baisse est la plus importante, avec 54% aujourd’hui contre 66% en 2024.

Après plusieurs années de prise de conscience généralisée, la question climatique tend à s’effacer progressivement de l’agenda politique et médiatique. Ces derniers mois, les décisions du Parlement et du Sénat témoignent d’un net recul en matière environnementale. Dans un contexte dominé par des priorités géopolitiques et internationales, l’écologie passe au second plan. Ce désengagement est d’autant plus préoccupant que, selon les dernières alertes des scientifiques du GIEC, l’objectif de contenir le réchauffement climatique à 1,5 °C semble désormais hors de portée.

Sur le long terme, les Européens identifient toujours le changement climatique et les tensions géopolitiques comme les deux principaux défis des dix prochaines années, mais la dynamique est claire : la transition écologique est perçue comme moins urgente qu’en 2024, face à des enjeux internationaux qui prennent le pas sur l’environnement.

2. Une transition en panne : entre arbitrages économiques et repli des comportements

Alors même que les conséquences du dérèglement climatique se font de plus en plus tangibles, les Européens semblent réorienter leurs priorités vers des préoccupations plus immédiates. La lutte contre le réchauffement climatique perd du terrain dans la hiérarchie des enjeux quotidiens : 41 % des répondants estiment désormais que leur pouvoir d’achat et leur qualité de vie priment sur l’enjeu climatique, contre 38 % en 2024. Dans un contexte d’inflation persistante, cette inflexion reflète un glissement des arbitrages individuels, où le présent prend le pas sur l’avenir.

Cette tendance s’accompagne d’un pessimisme croissant quant aux effets de la transition énergétique. Les Européens sont de plus en plus nombreux à craindre ses répercussions négatives sur leur facture d’énergie (+3 points) et leur pouvoir d’achat (+2 points). Autrement dit, la transition n’apparaît plus comme un levier de progrès, mais comme un coût à supporter, souvent perçu comme inéquitablement réparti.

Du côté des acteurs de la transition, la hiérarchie des responsabilités perçues reste stable : les scientifiques, l’Union européenne et les entreprises du secteur de l’énergie sont en première ligne dans la lutte contre le changement climatique. Mais un changement notable émerge : l’engagement des agriculteurs est davantage reconnu (+4 points, 52 %), probablement en écho aux mobilisations paysannes de 2024 et aux débats autour des accords de libre-échange comme celui du Mercosur. Ce sont les seuls acteurs pour lesquels la confiance augmente. La transition semble désormais s’inviter dans le débat agricole.

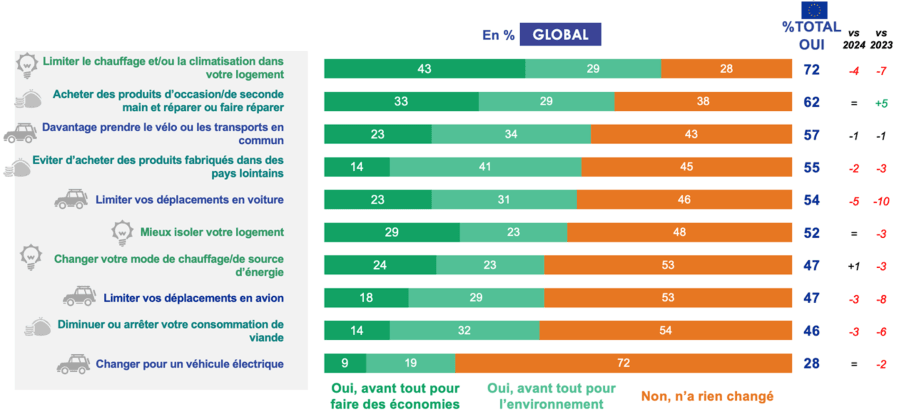

Les comportements individuels, quant à eux, sont en net recul. Si 91% des personnes interrogées déclarent avoir réalisé au moins un changement dans l’année écoulée, ceux qui restreignent leur usage du chauffage ou de la climatisation (72 %, -4 points) ou réduisent leurs déplacements en voiture (54 %, -5 points) sont moins nombreux. Le relâchement peut s’expliquer en partie par la baisse des prix de l’énergie, après une année 2024 marquée par des hausses spectaculaires, notamment sur le gaz. Mais il révèle aussi un moindre engagement ou du moins une difficulté à maintenir des efforts lorsque les contraintes économiques se desserrent.

Enfin, les mesures jugées les plus contraignantes rencontrent une forte résistance : la rénovation énergétique obligatoire ou la taxation du kérosène restent impopulaires, loin derrière des solutions plus incitatives comme les aides à la rénovation ou l’investissement dans les transports publics. 54% des sondés n’ont pas arrêté ni diminué leur consommation de viande, un changement d’habitude dont qui convainc de moins en moins depuis plusieurs années..

Quelques exceptions toutefois : Une majorité de citoyens (65 %) se déclare favorable à la taxation des produits selon leur lieu de provenance et 61 % plébiscitent le recours à la seconde main. Preuve que l’adhésion à la transition passe par des mesures visibles, concrètes et perçues comme équitables — moins par des injonctions coûteuses et lointaines.

Au cours des dernières années, avez-vous changé votre comportement dans les domaines suivants de manière significative ?

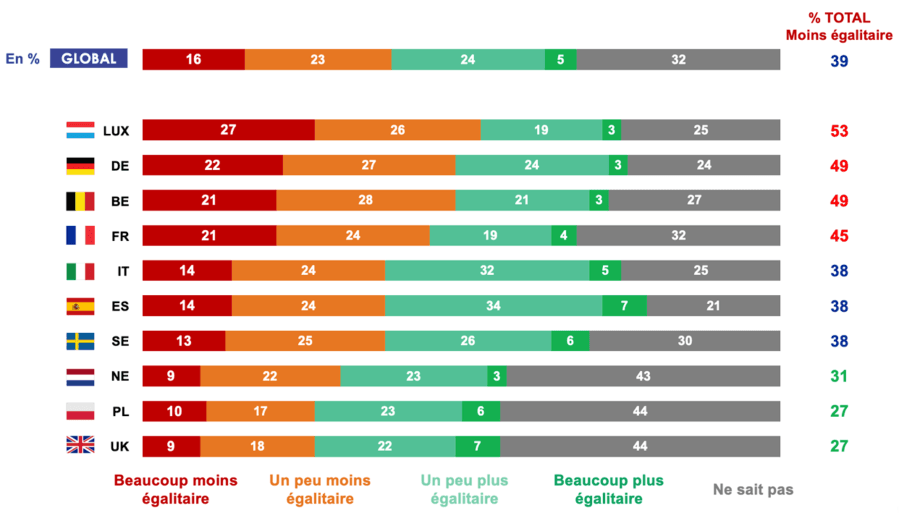

3. Les Européens pensent que la transition énergétique a déjà et aura des effets inégalitaires et peu avantageux

Les Européens n’ont pas changé d’avis par rapport à 2024 : les efforts pour le changement climatique vont générer des inégalités sociales de manière générale (64%), et surtout entre les catégories aisées et les plus modestes (72%). La transition énergétique va, elle aussi, fragmenter encore plus la société selon les sondés (56%), et ce chiffre n’a pas évolué depuis l’année dernière. Pour faire face à ce problème, les personnes interrogées répondent la même chose qu’en 2024 : il faut instaurer des mesures de redistribution de la richesse (33%, pas de variation) et des mesures qui tiennent compte de la vulnérabilité des personnes (30%, -1 point). La crainte d’une transition qui ne soit pas juste socialement reste prégnante dans les esprits européens. 39% des personnes interrogées pensent que la transition énergétique sera inégalitaire ( 45% en France).

En 2035, pensez-vous que la mise en œuvre de la transition énergétique dans votre pays aura contribué à créer une société :

Par ailleurs, les Européens restent peu convaincus des bénéfices collectifs de la transition énergétique même si les effets sur la qualité de l’air et sur la santé sont très majoritairement soulignés. Selon l’étude, seuls 32% d’entre eux estiment que l’ensemble de la population profitera de la transition. Autrement dit, le discours de la transition énergétique peine à susciter l’adhésion pour les Européens. Le scénario jugé le plus désirable pour la transition énergétique en 2035 est celui d’une énergie renouvelable et à bas coût, plébiscitée par 56% des sondés. Ce résultat met en lumière les préoccupations majeures des européens : ils sont fortement préoccupés par l’impact économique de la transition sur leur pouvoir d’achat, puis les répartitions équitables (ou non) de ses effets.

Du côté des entreprises et de leurs salariés, le constat est similaire. Une étude qualitative conduite en parallèle révèle également un désengagement croissant vis-à-vis de la transition énergétique. Pour une majorité des personnes interrogées, l’élan initial autour de la transition écologique semble retomber. Dans de nombreux secteurs – énergie, automobile, construction –, l’intérêt des clients pour des solutions plus durables s’érode, faute de signaux clairs ou d’incitations suffisantes. Le passage du thermique à l’électrique dans l’automobile, autrefois perçu comme inéluctable, se heurte à des arbitrages économiques défavorables, des doutes sur l’infrastructure ou la rentabilité, et un essoufflement de la demande. Le contexte géopolitique mondial accentue ces tendances en alimentant une inquiétude diffuse sur les prix de l’énergie, les chaînes d’approvisionnement, voire des risques de pénurie. Dans cet environnement mouvant, La transition énergétique n’est plus perçue comme une dynamique porteuse, mais comme une charge supplémentaire : coûteuse, complexe, peu lisible et, surtout, inégalement répartie. Pour beaucoup, elle bénéficie avant tout à une minorité d’experts, de cabinets de conseil ou de grands groupes capables de capter les aides, de répondre aux appels d’offres ou d’anticiper les nouvelles normes. Cette perte de lisibilité contribue à un sentiment de saturation réglementaire et alimente une forme de résignation : la transition, trop floue ou trop lointaine, ne mobilise plus.

Un autre aspect plus encourageant du sondage est l’impact de la transition sur l’emploi : 49% estiment qu’il est probable que la transition crée de l’emploi dans 10 ans, contre 42% qui pensent le contraire. Les études à ce sujet vont dans ce sens mais restent néanmoins prudentes, en soulignant la nécessité de planifier et prévoir à l’avance la création d’emplois verts et les éventuelles transitions1. Dans son rapport « Emplois et compétences », le SGPE prévoit la création nette de 200 000 à 550 000 ETP (équivalent temps-plein) en France à horizon 2030. Il précise que les formations dont dépendent les emplois concernés et la planification des filières les plus impactées (industrie, énergie, bâtiments) seront la clé pour réussir à effectivement créer de l’emploi, et ne pas délaisser de secteur ou de métier particulier.

Il y a un réel potentiel dans la transition énergétique, cependant les gens y croient peu à l’heure actuelle. Il est donc primordial de trouver un nouveau discours sur l’écologie, qui soit suffisamment ambitieux pour atteindre les objectifs que l’Europe s’est fixée tout en ne laissant personne au bord de la route, autant sur le plan économique que social. Dans cet esprit, une note récente de Terra Nova suggère la création d’une « Sécurité sociale environnementale », service public inspiré de la Sécurité sociale qui permettrait d’accompagner citoyens, territoires et entreprises face aux bouleversements environnementaux et aux mutations actuels et à venir2. C’est un dispositif innovant, qui pourrait empêcher de nouvelles inégalités créées par l’action écologique.

Conclusion

L’édition 2025 de l’enquête confirme un repli du climat comme priorité politique immédiate, concurrencé par la montée des préoccupations sécuritaires et sociales. La baisse du pouvoir d’achat due à la transition est l’autre sujet majeur qui inquiète les Européens. Ce recul ne traduit pas un rejet de la transition écologique, mais bien un besoin urgent de la réancrer dans la réalité quotidienne des citoyens. L’enjeu pour les responsables publics est donc double : maintenir les efforts vers la neutralité carbone tout en réduisant les fractures sociales qu’une transition mal accompagnée pourrait aggraver.