(les positions exprimées ici le sont à titre personnel et ne reflètent pas celles de son employeur)

L’inflation pèse lourdement sur le pouvoir d’achat depuis deux ans en France, car pour de nombreux salariés, les hausses de salaire n’ont pas compensé la hausse des prix à la consommation, entraînant une baisse du salaire réel. Et pourtant, une bonne partie des Français ne devrait pas en souffrir, car ils sont protégés contre l’inflation : le SMIC et les pensions de retraite, en particulier, sont indexés sur celle-ci, alors que ce n’est plus le cas pour le reste des salaires depuis 1983. Alors que les retraites sont financées par des cotisations sur les salaires, les pensions (de base) ont progressé de +4,8 % entre janvier 2022 et janvier 2023 (contre +3,8 % pour les salaires sur la même période) et elles augmenteront de +5,2 % au 1er janvier 2024 (pour une hausse de salaires prévisionnelle de +4,5 % en 2023). Si l’on avait limité la hausse des pensions à celle des salaires (soit 1,7 % de moins sur les deux années), c’est presque 6 Md€ qui auraient été économisés en 2024 et pour les années suivantes – la moitié des économies annuelles nettes générées par la récente réforme des retraites. La progression plus rapide du SMIC par rapport au reste des salaires, quant à elle, a rattrapé près d’un million de salariés qui avaient des revenus du travail juste au-dessus de celui-ci : au 1er janvier 2023 il y avait 3,1 millions de personnes au SMIC contre 2,04 millions en 2021, et ce chiffre devrait encore augmenter en 2024.

La situation peut sembler paradoxale et explosive : une fraction importante de la population (retraités, smicards, bénéficiaires de minima sociaux) voit son pouvoir d’achat relativement protégé, tandis que le reste des salariés et les fonctionnaires – qui ont l’impression de porter le système à bout de bras grâce à leurs impôts et leurs cotisations – doivent se serrer la ceinture et assumer l’essentiel de l’effort. La question de l’indexation ne se pose d’ailleurs pas seulement pour les revenus des ménages, car les prix payés par les ménages sont les revenus d’autres acteurs économiques. Certains prix sont ainsi indexés sur l’inflation : loyers, péages autoroutiers, impôts locaux… même les détenteurs de certains emprunts d’État indexés sont « protégés » de l’inflation. Pourquoi ne protéger que certains acteurs ?

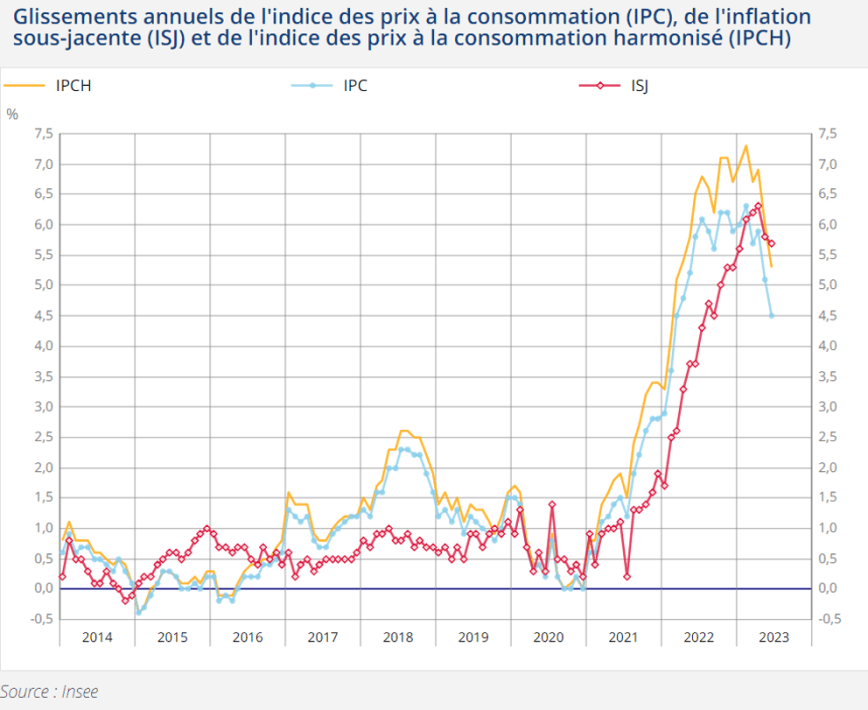

Il y a bien sûr de bonnes raisons pour indexer certains revenus et les prix de certains biens ou services qui ne sont pas librement négociables ou renégociables, et il y a aussi de bonnes raisons de ne pas indexer l’ensemble des salaires. On peut néanmoins se demander si les règles héritées du passé (fréquence, indice de référence, montant) font encore sens aujourd’hui, ou s’il convient de les réviser pour assurer leur soutenabilité budgétaire et un partage juste et efficace des efforts entre les différents agents économiques (ménages, entreprises, administrations) face à la hausse des prix. Quand les prix de différents biens et services évoluent selon des dynamiques différentes comme aujourd’hui, il n’y a pas un seul taux d’inflation valable pour l’ensemble de l’économie, et ce qui doit être indexé doit l’être de la façon la plus efficace économiquement, donc selon un indice pertinent. Enfin, pour les agents non protégés par des indexations, on peut rechercher des outils alternatifs pour les aider. Une telle réflexion est nécessaire face à l’inflation actuelle mais sera aussi utile à l’avenir, alors que la démondialisation ou la transition verte pourraient peser durablement sur le pouvoir d’achat en France.

Nous proposons dans les pages qui suivent différentes pistes pour réviser ces mécanismes d’indexation.

Un choc négatif sur les termes de l’échange

Depuis environ deux ans, les prix ont fortement augmenté en France et dans le monde, plus vite en tout cas que les salaires. Contrairement à d’autres épisodes inflationnistes passés en France ou ailleurs – l’Argentine ou la Turquie pouvant être vus comme les exemples les plus extrêmes aujourd’hui – cette inflation n’est pas due à une demande intérieure particulièrement forte (hausses massives de salaires, pénuries de main d’œuvre, boom insoutenable de la construction immobilière, ou encore la planche à billets). Il s’agit jusqu’à présent d’une inflation largement importée : tensions d’approvisionnement pendant la pandémie, puis la réouverture poussive de l’économie mondiale – avec un effet massif sur les prix du transport maritime et des matières premières, mais aussi les délais d’approvisionnement et la disponibilité des biens pour les consommateurs et les ménages –, puis conséquences de la guerre en Ukraine – hausse des cours pétroliers et explosion des prix du gaz naturel (qui avait d’ailleurs débuté quelques mois avant, en préparation du conflit) qui s’est répercutée sur les prix de l’électricité, mais aussi des matières premières agricoles et minières dont l’Ukraine est un des principaux exportateurs.

Une inflation sectorielle et importée

L’origine sectorielle et importée de cette crise inflationniste a deux conséquences importantes. La première, c’est que la hausse des prix est beaucoup moins homogène que dans le cas d’une inflation de demande interne plus classique. Les déséquilibres sur les marchés énergétiques ou alimentaires entraînent une hausse du prix relatif de ces biens. Comme le niveau des prix des autres biens ne baisse pas – ou très peu – seuls les prix des biens en pénurie augmentent parfois très fortement, entraînant une inflation moyenne élevée, mais hétérogène. En général, les prix des autres biens finissent par s’adapter et rattraper ceux qui ont crû initialement – en particulier lorsque les entreprises répercutent sur les prix des biens et services la hausse de leurs coûts de production – mais, pour un certain temps, ils peuvent suivre des dynamiques très différentes et il n’y a pas de raison de penser qu’ils doivent forcément suivre l’indice total des prix à la consommation : si certaines hausses de prix sont plus élevées que la moyenne, il faut bien que d’autres prix évoluent moins vite.

Il faut aussi voir cette inflation importée comme une dégradation des termes de l’échange. Ils désignent le rapport entre le prix des exportations d’un pays et celui de ses importations : lorsqu’ils se dégradent, le pays reçoit moins en échange de ses exportations et/ou paie plus en importations, et s’appauvrit. On peut aussi définir les termes de l’échange intérieur (TEI) : il s’agit alors du rapport entre le prix de ce que l’on produit – le déflateur du PIB – et ce que le pays consomme – le déflateur de la consommation ou de la demande finale (assez proches de l’indice des prix à la consommation). Puisque l’on ne consomme pas la même chose que ce que l’on produit, le pouvoir d’achat (ce que l’on peut consommer en échange de ce que l’on produit) dépend directement des TEI1.

La crise inflationniste actuelle a le même effet que les dévaluations monétaires d’autrefois : la monnaie se déprécie et renchérit les importations pour le consommateur. Par le passé, les dévaluations ont souvent été suivies de hausses de salaires pour les compenser partiellement, mais pas entièrement. Dès lors qu’une dévaluation vise à réduire la demande pour les importations et à redonner de la compétitivité aux entreprises, il n’est pas possible de compenser complètement les ménages : il y a un ajustement et l’effort se retrouve réparti entre entreprises, ménages et administrations publiques.

Déflateur du PIB et inflation sous-jacente

Le fait que les salaires moyens progressent moins vite que les prix entraîne une dégradation du pouvoir d’achat, mais cette dégradation provient en grande partie de la dégradation des termes de l’échange – et aussi dans une certaine mesure d’une baisse de la productivité par habitant depuis quelque temps2. Face à la dégradation des termes de l’échange, augmenter les salaires au même rythme que l’inflation totale pour maintenir le pouvoir d’achat revient à déformer le partage de la valeur ajoutée au profit des salariés, au détriment des entreprises et/ou de l’État. Ce n’est pas forcément choquant que l’État et les entreprises absorbent le choc en priorité s’il est temporaire, mais ils ne peuvent pas l’absorber en totalité, ni indéfiniment, si ce choc ne se dissipe pas, au risque d’aggraver le chômage et les déficits.

Si l’on souhaite maintenir une part salariale relativement constante, il faut que les salaires progressent au même rythme que le déflateur du PIB. Pour différentes raisons statistiques, ce déflateur est moins facile à calculer qu’un indice des prix, et il n’est disponible qu’à un rythme trimestriel et non mensuel. Néanmoins, en France et dans la plupart des économies avancées, il évolue de façon assez similaire à l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l’énergie et de l’alimentation – c’est-à-dire que l’on retranche la consommation d’énergie et de nourriture du panier de consommation des ménages, et l’inflation sous-jacente est alors la variation du prix de ce panier de consommation tronqué. Cette restriction permet d’habitude d’avoir un indice plus stable que l’inflation totale car les prix énergétiques et alimentaires dépendent largement de marchés mondiaux très volatils. Mais dans des pays qui consomment des énergies fossiles sans en produire, l’inflation sous-jacente et le déflateur du PIB évoluent de façon assez proche : la composition du panier de consommation hors énergie n’est pas très différente du mix productif de l’économie. Comparer l’évolution des salaires à l’inflation sous-jacente est donc un meilleur point de référence pour estimer les capacités de l’économie à produire de la richesse et maintenir un partage constant entre les agents (entreprises, ménages et État).

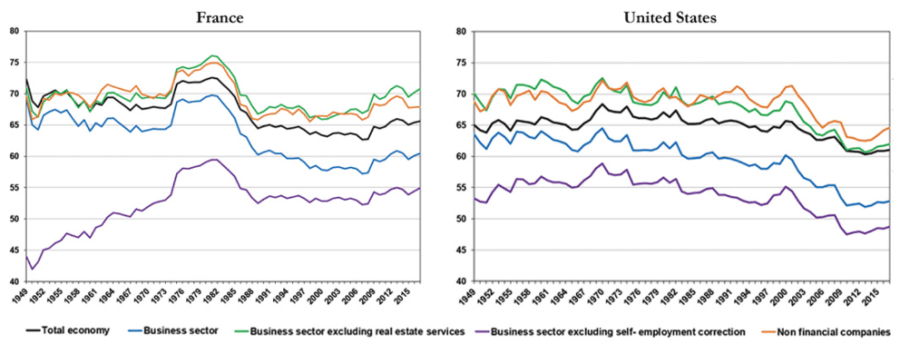

Pourquoi une ré-indexation des salaires ne serait pas souhaitable

Dès lors que le pays s’appauvrit de façon prolongée du fait d’une dégradation des termes de l’échange, l’effort de l’ajustement doit être partagé par tous les agents économiques. On peut se demander si cet effort est bien réparti entre entreprises et ménages, ou si le partage de la valeur ajoutée est fortement modifié, ce qui pourrait alors nécessiter une intervention. Malgré les apparences, ce n’est pas le cas en France : le partage de la valeur ajoutée ne s’est pas déformé en France sur le long terme – sauf sous l’effet des chocs pétroliers et de leurs contrechocs ultérieurs –, contrairement à d’autres pays, et il n’y a pas non plus de déformation généralisée depuis deux ans.

Part des salaires dans la valeur ajoutée, en France et aux États-Unis

En moyenne, la part des profits des entreprises a augmenté depuis deux ans, mais cette hausse globale est en réalité tirée par une poignée de secteurs (l’industrie alimentaire, les carburants, le transport maritime) qui n’est pas représentative du reste de l’économie. La question de la greedflation dans ces secteurs peut se poser : ont-ils simplement maintenu des marges à peu près constantes mais appliquées à des prix plus élevés à cause des pénuries, ou bien ont-ils profité voire abusé de leur pouvoir de marché pour accroître leurs marges et donc leurs bénéfices ? C’est une question difficile qui n’est pas encore tranchée, mais elle ne s’applique qu’à une poignée de secteurs. Pour la plupart des autres secteurs, l’absorption des termes de l’échange et des prix énergétiques a au mieux un effet neutre sur le partage de la valeur ajoutée, mais le plus souvent négatif. Un pétrolier a beau faire des profits records, ce n’est pas ça qui permet à un industriel énergo-intensif d’augmenter ses salaires dans les mêmes proportions. Lorsque les profits exceptionnels sont concentrés dans quelques secteurs et non répartis dans l’ensemble de l’économie, ce n’est pas une hausse générale des salaires qui peut rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée entre ménages et entreprises et entre secteurs. Une taxation des superprofits peut jouer ce rôle en partie, mais sa mise en place est toujours difficile : cela nécessite de décider quels profits sont « normaux » et lesquels sont « anormaux », et il y a un risque, si l’usage de telles taxes se multiplie, que les entreprises adaptent leur stratégie économique pour que leurs profits échappent aux critères d’anormalité définis, ou qu’elles relocalisent ces profits dans d’autres pays.

Au contraire, une indexation des salaires sur les prix malgré des termes de l’échange durablement dégradés mènerait à un profond déséquilibre du partage de la valeur, au profit des ménages mais au détriment des entreprises. Ce fut le cas dans les années 1970 et jusqu’en 1983 : alors que l’économie subissait de fortes hausses des prix du pétrole (les chocs pétroliers de 1973 et 1979) qui avaient pour effet de réduire la taille du gâteau à partager, la part des salariés était protégée, voire continuait d’augmenter. La part des profits s’est donc fortement réduite à la fin des années 1970, au point de pénaliser lourdement l’investissement – certaines entreprises cessant même d’investir pour compenser la dégradation naturelle du capital fixe. Si elle a rebondi au milieu des années 1980, c’est sous l’effet de la désindexation des salaires mais surtout du contre-choc pétrolier (le baril est tombé à 10 $ en 1986). La part des salaires au début des années 1980 était exceptionnelle et son retour à la normale ensuite fut moins la conséquence d’une politique d’austérité que de l’évolution des prix pétroliers. On peut rêver d’une part plus faible des profits, mais cela a des effets sur l’emploi et l’investissement.

Contrairement aux années 1980, le risque d’une « boucle prix-salaires » a peut-être été surestimé ; l’ajustement des salaires aux termes de l’échange permet néanmoins de réduire les effets de second ordre des prix énergétiques vers les prix d’autres biens et services ainsi que des salaires, et permet également une baisse de la demande agrégée qui contribue, par elle-même, à réduire l’inflation. Enfin, la non-indexation est la conséquence du principe de libre négociation des salaires, qui facilite aussi l’ajustement relatif des salaires entre différents métiers, lorsque les besoins de l’économie évoluent.

Le cas belge

Il est utile de s’attarder sur le cas de la Belgique, qui est avec le Luxembourg le seul pays à pratiquer encore une indexation des salaires. La quasi-totalité des conventions collectives de branches prévoient une revalorisation annuelle, et pour certaines (dont les fonctionnaires et bénéficiaires de minimas) un ajustement automatique lorsque la hausse d’indice dépasse 2 % depuis la dernière revalorisation. La Belgique utilise un « indice santé lissé », qui n’inclut pas le prix de l’alcool, du tabac et de certains carburants dans son panier, et il est de plus lissé en prenant une moyenne sur les quelques derniers mois. Pourquoi retirer certains produits du panier de référence ? Cela évite que la fiscalité indirecte (les accises sur le tabac, l’alcool ou le carburant) soit directement payée par les entreprises lorsqu’elle augmente : les salariés la subissent sans que leurs salaires augmentent d’autant. Cela reste bien une fiscalité indirecte sur les consommateurs. La hausse automatique des salaires belges a donc compensé une partie de l’inflation énergétique (dont les prix de l’électricité) mais pas les prix des carburants.

Ce système peut sembler efficace pour préserver le pouvoir d’achat en temps de crise, mais il y a un revers à cette médaille. Cela pèse évidemment sur les comptes des entreprises, qui peuvent accuser des pertes de revenus. Surtout, cela rend beaucoup plus difficile les ajustements à long terme. Si pour une raison ou une autre, les salaires dans telle industrie ont fortement augmenté, mais qu’elle périclite ensuite, les salaires réels ne peuvent pas s’ajuster à la baisse, puisqu’ils sont protégés. Seuls des gains de productivité peuvent permettre de rétablir lentement un coût du travail plus équilibré. En attendant ces gains de productivité – souvent de plus en plus hypothétiques –, il peut y avoir un risque accru de faillite ou de chômage. Faute de consensus politique pour réformer ce mécanisme d’indexation, le gouvernement belge applique un encadrement bien plus strict des hausses de salaires en temps normal. Depuis 1996, les partenaires sociaux déterminent tous les deux ans une norme salariale à ne pas dépasser ensuite lors des négociations par secteur et par entreprise. Cette norme est calculée par rapport au coût du travail en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, et les entreprises qui accordent des augmentations trop élevées s’exposent à des pénalités. Depuis 2017, une « marge de sécurité » de 0,5 % a même été rajoutée pour neutraliser les erreurs de prévision et résorber l’écart salarial entre la Belgique et ses voisins. Enfin, en 2015 l’indice santé a connu un saut : l’indice a été gelé puis amputé de 2 %, privant les salariés belges d’une hausse correspondante3.

Il est donc très réducteur de ne voir que les avantages (pour les salariés) de l’indexation belge en période de crise, en oubliant les contraintes et la discipline qu’elle impose en temps normal, avec une liberté bien moindre de négociation salariale pour que les salaires progressent moins en Belgique qu’ailleurs. Sur le temps long, les salaires belges ne progressent pas plus vite que les salaires français, et il est probable que les hausses belges actuelles seront suivies d’une décennie de stagnation salariale. L’autre effet de l’indexation belge est de maintenir des écarts plus élevés entre hauts et bas salaires. En France, le SMIC équivalait à 61 % du salaire médian en 2021, sous l’effet de l’indexation différente entre le SMIC et le reste des salaires, mais aussi d’une baisse de la prime de diplôme. Les diplômés, plus nombreux et moins rares, ont vu leur salaire relatif baisser par rapport aux non-diplômés. En Belgique, l’indexation générale rend difficile toute baisse relative de salaire d’un groupe par rapport à un autre : le pouvoir d’achat des enseignants a par exemple été bien mieux protégé qu’en France sur le long terme, mais le salaire minimum belge ne représentait que 40 % du salaire médian en 2021.

Les conventions de branche et la fonction publique

Malgré le principe de libre négociation des salaires, beaucoup de salaires obéissent néanmoins à des grilles, dans différentes branches professionnelles et en particulier dans la fonction publique. Après tout, on ne change pas de métier du jour ou lendemain, surtout lorsqu’il est assez spécialisé avec un seul employeur en monopsone (un seul acheteur) ou seulement quelques-uns. Pour attirer les jeunes et les inciter à se former à ces métiers aux débouchés restreints, il faut leur donner des garanties ; il y a donc une restriction à la négociation individuelle, compensée par une négociation collective accrue. On comprend donc que les conventions de branche prévoient une certaine protection des salaires.

Et, de fait, c’est au niveau des branches (et éventuellement des entreprises) que la question du partage de la valeur doit être posée. Cela fait l’objet de négociations obligatoires, chaque année (ou moins fréquemment en cas d’accord d’entreprise en ce sens). On pourrait tout à fait instaurer une clause de revoyure d’urgence en cas de forte dégradation des grilles salariales par rapport à l’inflation sous-jacente depuis le dernier accord d’entreprise (avec un seuil fixé par la loi ou la branche d’activité) ; toutes les entreprises n’auront pas les moyens de compenser pleinement les pertes de pouvoir d’achat mais il s’agit de négocier, de bonne foi, sur les marges de manœuvre qui sont disponibles ou non. Comme les entreprises ne peuvent pas grand-chose contre l’évolution des termes de l’échange – sauf celles directement impliquées dans ces secteurs – il est préférable que le point de référence de la négociation soit l’inflation sous-jacente et le partage de valeur de l’entreprise, et non l’inflation totale.

Dans les branches ou les entreprises, les accords prévoient souvent des hausses différenciées, en général plus élevées pour les salaires les plus bas. Le public pratique lui aussi souvent des ajustements différenciés, mais de manière assez archaïque : lorsque la hausse d’indice ne compense pas la hausse du SMIC, les fonctionnaires qui touchent les plus bas traitements reçoivent un complément, avant de voir leur nombre de points augmenter pour correspondre au nouveau SMIC, ce qui contribue à aplatir les rémunérations des catégories B et C en début de carrière. Il serait souhaitable que, lorsque l’indice minimal augmente pour rattraper le SMIC, une telle hausse s’applique à tous les fonctionnaires, ou à tous ceux de la catégorie concernée : si l’indice 353 est augmenté à 361, l’indice 650 passerait à 658. Cela serait évidemment moins avantageux proportionnellement pour les traitements plus élevés, mais l’ajustement des grilles de la fonction publique à chaque hausse de SMIC serait moins décourageant pour les agents en début de carrière qui stagnent alors qu’ils acquièrent de l’expérience et des compétences.

Les prix des contrats de long terme

Comme certains revenus, les prix de certains services sont indexés, notamment pour les contrats de long terme, qui ne peuvent pas être renégociés librement chaque année. Il est donc logique qu’il y ait une forme d’indexation, mais cela ne dispense pas de s’interroger sur l’efficacité de cette indexation.

Les concessions et les services publics

Les contrats de concession (péages, aéroports, distribution d’eau, chauffage urbain) sont indexés sur l’inflation en général. À moins que la puissance publique ne gère ces services en régie, il s’agit de contrats de long terme qu’on ne renégocie pas année après année ; une forme d’indexation est donc nécessaire. Pour autant, pour beaucoup de concessions, le capital initial et son amortissement représentent la majeure partie des coûts, bien davantage que les coûts de fonctionnement ; une indexation complète sur l’inflation totale ou sous-jacente revient à surcompenser très largement les concessionnaires. Il est préférable, dans ce cas, de prévoir une forme d’indexation plus proche des coûts que l’exploitant est amené à supporter, par exemple une fraction de l’inflation sous-jacente, éventuellement ajustée en fonction des taux d’intérêt sur une maturité pertinente (comme l’exemple des loyers en Suisse, cf. infra). Si une telle logique avait été appliquée aux concessions d’autoroute lors de leur privatisation au début des années 2000, les péages auraient progressé moins vite, voire baissé certaines années grâce à la baisse des taux d’intérêt à long terme ; cela aurait probablement eu aussi un impact à la baisse sur le montant que l’État a reçu lors de la privatisation, à l’époque.

Ce besoin de refléter correctement les coûts de fonctionnement n’est pas propre aux concessions. Lorsque l’État ou une collectivité gère un service public en régie, la pression est moins forte pour ajuster régulièrement les tarifs, mais elle ne disparait pas. Pour certains appels d’offre portant sur des projets de long terme, l’absence de clauses d’indexation peut parfois étrangler les contractants en cas de hausse majeure de leurs coûts, et les pousser à renoncer au marché et laisser les pouvoirs publics dans l’embarras. L’État a d’ailleurs demandé au Conseil d’État il y a un an de préciser dans quel cas les appels d’offre pouvaient être modifiés a posteriori en cas de « circonstances imprévues » majeures. La question se pose enfin pour les transports. Les subventions des régions à la SNCF ou la RATP doivent refléter en partie les coûts d’exploitation, sans que cela dispense les opérateurs de faire des efforts de bonne gestion : distribuer de fortes hausses de salaires aux frais des régions ne serait pas responsable.

La fiscalité

Des considérations similaires peuvent s’appliquer à la fiscalité nationale ou locale. Si le barème de l’impôt sur le revenu est indexé sur l’inflation (globale ou sous-jacente) et progresse moins vite que les salaires – ou bien si le barème est gelé – la pression fiscale augmenterait en moyenne, car une part croissante des revenus basculerait alors dans les tranches plus fortement taxées du barème. Si l’on souhaite conserver un taux de prélèvement moyen constant, il vaut donc mieux indexer le barème sur la progression moyenne des salaires (ou des revenus au sens large). Cela n’empêche pas de décider de sous-indexer (par exemple sur l’inflation sous-jacente) ou de geler le barème certaines années si l’on veut augmenter le rendement de l’IR de façon graduelle et relativement indolore, mais l’indexation sur les salaires ou les revenus est un bon principe pour maintenir par défaut le statu quo.

Au contraire, pour la fiscalité locale (taxe foncière, etc.), un gel des valeurs locatives conduit à faire baisser le poids des impôts locaux, à moins que les collectivités ajustent leur taux à la hausse. La loi prévoit actuellement une indexation sur l’Indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, qui n’est pas pleinement satisfaisante. En temps normal, cet indice progresse moins vite que les revenus, mais il a progressé plus rapidement en 2023, au milieu d’une crise de pouvoir d’achat des ménages. Il est donc préférable, là encore, de passer à une indexation sur les revenus pour garder une pression fiscale constante hors changement de taux. Pour les dotations de fonctionnement versées par l’État, une indexation sur les revenus peut aussi sembler la plus naturelle, mais on peut aussi préférer indexer sur les dépenses de fonctionnement de l’État ou un indice composite reflétant en partie les coûts spécifiques des collectivités. A nouveau, cela poserait un principe de base, susceptible d’être ajusté à la hausse ou à la baisse selon les choix publics.

L’indexation des emprunts d’État sur l’inflation a aussi fait couler beaucoup d’encre. À côté des OAT traditionnelles émises, l’Agence France Trésor émet depuis une vingtaine d’année des obligations indexées sur l’inflation française (les OATi) ou européenne (les OAT€i). À la fin de 2022, les obligations indexées représentaient 11,5 % de la dette négociable de l’État. La France a-t-elle trop eu recours à ces mécanismes, qui freinent son désendettement pendant la période inflationniste actuelle ? La question peut se poser mais il faut se garder de réflexes trop simplistes. Ces obligations indexées coûtent cher aujourd’hui mais elles ont permis des économies par le passé. Par ailleurs, une indexation peut être vue comme une forme d’assurance pour l’État, si les intérêts à verser sont mieux corrélés à la croissance nominale de l’économie, sur laquelle sont assis les impôts. Pour autant, même si l’on souhaite conserver une part substantielle d’obligations indexées, on peut décider, lors de nouvelles émissions, d’en ajuster quelque peu le mécanisme. Passer de l’inflation totale à l’inflation sous-jacente éviterait de faire un trop gros « cadeau » aux épargnants lorsque les prix énergétiques et alimentaires augmentent. La charge d’intérêt serait ainsi moins sensible à des chocs sur les termes de l’échange. Pour ce qui est du taux du livret A – normalement la moyenne de l’inflation et des taux interbancaires européens à court terme €STR – l’inflation sous-jacente pourrait là encore se substituer à l’inflation totale. Par ailleurs, une indexation sur l’inflation européenne est peut-être plus attractive pour les investisseurs européens que sur l’inflation française mais elle correspond moins aux besoins français.

Les loyers

Contrairement à d’autres pays, les loyers ne sont pas librement renégociés tous les ans ou lors du renouvellement du bail. Tous les ans, le loyer augmente normalement selon l’indice de référence des loyers (IRL) qui suit lui-même l’inflation hors tabac. Cette hausse a néanmoins été plafonnée à 3,5 % pour les révisions entre octobre 2022 et avril 2024 malgré une inflation annuelle hors tabac supérieure. L’indexation des loyers génère une tension forte entre deux logiques. D’un côté, le propriétaire a en général financé son investissement par un emprunt à taux fixe, et ses mensualités n’augmentent pas – a fortiori s’il a déjà fini de rembourser. On peut donc considérer qu’il n’a pas besoin de voir son loyer augmenter, ou très peu. La Suisse a d’ailleurs un système très particulier d’indexation sur l’inflation et le coût des emprunts immobiliers, selon lequel un locataire peut même demander une baisse de loyer lorsque les taux d’intérêt baissent. Comme la construction est limitée dans les zones tendues, l’offre est très peu sensible au prix et un gel des loyers aurait peu d’effet sur l’offre de logements.

Dans le même temps, si l’offre stagne pendant que la demande augmente, et que les loyers ne peuvent s’ajuster, il y aura forcément des pénuries, et une allocation peu optimale des logements. En 1914, il fut décidé de geler les loyers durant la guerre, mais il fut impossible ensuite de les débloquer, avec des conséquences désastreuses sur le parc existant et la construction. C’est la fameuse loi de 1948 qui autorisa les hausses de loyer dans les nouveaux logements, les occupants actuels continuant de bénéficier de leurs loyers très bas, pendant parfois des décennies. Lorsqu’on bloque les loyers pour les occupants actuels, on crée un marché à deux vitesses entre les occupants historiques qui perdent toute incitation à déménager, et les nouveaux arrivants, souvent jeunes et moins aisés. C’est le cas en Suède avec des phénomènes de sous-locations généralisées ; c’est aussi le cas en Suisse avec un fort écart entre ceux qui occupent leurs logements depuis 10 ou 20 ans, et les nouveaux entrants. Vouloir mieux encadrer les hausses de loyers lors d’un changement de locataire est probablement chimérique, avec des phénomènes d’évitement vers la location de courte durée ou saisonnière de type Airbnb.

Il n’est donc pas forcément choquant de vouloir limiter les hausses annuelles de loyer au sein d’un même bail, en suivant l’inflation sous-jacente ou une fraction de celle-ci. Mais à plus long terme, il est préférable de permettre une renégociation plus libre lors du renouvellement du bail. Par exemple avec une hausse maximale égale à l’évolution des revenus depuis le dernier renouvellement, voire avec un ajustement supplémentaire dans certaines zones tendues. Maintenir artificiellement des loyers à un niveau trop bas n’est pas une solution lorsque l’offre ne suit pas la demande ; si l’on veut réduire la rente dont bénéficie le bailleur, cela peut se faire par une hausse de taxe foncière. Mieux vaut taxer la rente uniformément que la partager avec les insiders qui ont eu la chance de louer au bon endroit au bon moment, et qui évitent alors de déménager au risque de perdre cet avantage.

L’indexation du SMIC, des minimas et des pensions de retraite

Dès lors que l’ensemble des salaires ne sont pas indexés, il peut y avoir une tension à indexer le SMIC et les pensions sur des prix qui progresseraient plus vite que les salaires. Cela peut en effet entraîner un coût budgétaire massif (pour les pensions mais aussi les exonérations de charges sur les bas salaires), une éventuelle perte de compétitivité des entreprises, et à plus long terme un tassement des salaires pouvant décourager les salariés et fonctionnaires rattrapés par le SMIC malgré leurs compétences.

Le cadre légal actuel

A la création du SMIG en 1950, sa valeur était indexée sur l’inflation uniquement, et avec la croissance de la productivité, le reste des salaires a progressé beaucoup plus vite. Lors de la transformation du SMIG en SMIC en 1970, il fut décidé qu’il progresserait en plus comme la moitié des gains de pouvoir d’achat du reste des salariés. Dans sa forme actuelle, le SMIC est revalorisé une fois l’an en fonction de l’inflation observée et de la moitié des gains de pouvoir d’achat sur cette même période, mais des ajustements automatiques interviennent également si l’indice des prix augmente de plus de 2% en moins d’un an – cela a été le cas à plusieurs reprises depuis deux ans. Si le SMIC a en théorie tendance à légèrement baisser relativement au salaire moyen, ce ratio a en fait fortement augmenté depuis 1980 sous l’effet de coups de pouce discrétionnaires – notamment sous F. Mitterrand, L. Jospin et J. Chirac – et est en France l’un des plus élevés du monde. N. Sarkozy a créé en 2009 un groupe d’experts sur le SMIC pour recommander ou non des coups de pouce en plus de la règle4.

Les retraites de base du privé étaient initialement indexées sur les salaires moyens, ce qui permettait de faire participer les retraités aux « gains économiques de la Nation » (et que leur pouvoir d’achat ne décroche pas, à une époque où leur taux de pauvreté – relativement au salaire médian – était élevé). D’abord de façon exceptionnelle, puis définitivement en 1993 avec la réforme Balladur, on est passé à une indexation des pensions de base du privé sur l’inflation, par souci d’économie. En 2003, la réforme Fillon étendit cette indexation sur les prix aux fonctionnaires (jusqu’alors leurs pensions dépendaient du point indiciaire5) et la réforme de 2008 fit de même pour les régimes spéciaux. En 2014, il fut décidé – comme pour d’autres minimas sociaux – de passer de l’inflation prévisionnelle de l’année à venir à l’inflation réalisée sur le passé. En effet, avec une inflation durablement faible après 2010, les prévisions se révélaient systématiquement trop élevées, et il était compliqué d’effectuer un rattrapage à la baisse des pensions pour compenser l’erreur systématiquement positive des prévisions initiales. Enfin, si la loi prévoit normalement cette indexation, le Parlement peut, lors du vote annuel du budget de la Sécurité Sociale, passer outre et geler ces retraites de base, comme il l’a fait en 2014, 2015, 2016 et 20196. On peut s’étonner que les revenus des retraités aient tendance à décrocher par rapport à ceux des salariés en progressant moins vite année après année, mais c’est un choix collectif : plutôt que de retarder davantage les départs en retraite ou d’avoir un niveau relatif des pensions constant mais plus faible, on a préféré garder un niveau relatif plus élevé, mais diminuant légèrement avec le temps. Il n’y a pas de raison de remettre en cause ce choix général, même s’il rend l’équilibre des retraites beaucoup plus sensible à la croissance de la productivité à long terme. Par ailleurs, ce décrochage de pouvoir d’achat des revenus doit être relativisé, car les retraités français ont un niveau de vie plus élevé que la population, contrairement à d’autres pays, et le coût de la vie des retraités est souvent moins dynamique que celui des actifs : posséder son logement – même avec un emprunt – protège contre les hausses de loyers, et les dépenses de transport sont souvent moins contraintes.

Les limites de ce système, par temps calme et par gros temps

Ces règles d’indexation étaient peu adaptées à l’atonie de la croissance et de l’inflation entre 2010 et 2020. En effet, c’est la croissance de la productivité des salaires moyens qui rendait cette indexation soutenable, en diminuant lentement le ratio du SMIC sur les salaires (pour améliorer la compétitivité) et celui des pensions sur les salaires (pour limiter le poids des cotisations de retraite sur les actifs). Plus la croissance est faible, et plus le SMIC et les pensions se retrouvent à peser lourd sur l’économie. Dès lors que les actifs au-dessus du SMIC (et notamment les fonctionnaires) ne sont pas indexés sur l’inflation, certains ont pu éprouver un déclassement relatif par rapport au SMIC, non seulement lors des coups de pouce, mais aussi lors des revalorisations liées à l’inflation. Pour les fonctionnaires, le gel ou la stagnation du point d’indice pour les actifs – alors que les retraites des fonctionnaires sont indexées sur les prix – fait progresser les retraites plus rapidement que les traitements. Enfin, malgré leur coût, ces revalorisations semblaient toujours insuffisantes aux principaux concernés. Une augmentation nominale inférieure à 1 %, même justifiée par une inflation faible, semble mesquine et insuffisante.

Si notre système d’indexations montrait ses limites par inflation faible, il est encore moins adapté à une forte inflation, en particulier énergétique. Le passage à une indexation sur l’inflation observée mène fatalement à un fort retard, qui n’est pas soutenable lorsque les prix accélèrent brutalement. Par ailleurs, il y a un enjeu de soutenabilité des indexations si les salaires non indexés ne suivent pas. On a renoncé à l’indexation des salaires sur les prix en 1983, en raison de ses effets inflationnistes, mais par souci de justice sociale, on a préféré garder une indexation du SMIC et des minimas. A l’époque, il y avait moins de smicards parmi les salariés, et peu de retraités et bénéficiaires de minimas sociaux. On compte aujourd’hui 18 M de retraités, 2 M de bénéficiaires du RSA, et 3 M de smicards. Le reste des actifs (salariés, indépendants, fonctionnaires – 27 M environ), qui portent déjà le système à bout de bras grâce à leurs impôts et leurs cotisations, doivent donc se serrer la ceinture seuls. Avec des gains de productivité faible, cet effort est non seulement plus sévère, mais il sera aussi plus durable car les salaires non indexés mettront plus longtemps à rattraper les pertes actuelles dues à l’inflation.

C’est louable de protéger le pouvoir d’achat des Français modestes ; mais cela ne peut pas entraîner une hausse durable du ratio entre les pensions et les salaires, ou entre le SMIC et le reste des salaires. Car en dehors des considérations d’équité sociale relative, se posera la question du coût du travail des bas salaires, et celle des comptes sociaux (si la masse des retraites progresse plus que les salaires). Un autre effet indésirable d’une hausse plus rapide du SMIC que le salaire moyen (ou médian) est son effet sur la prime d’activité et les barèmes d’exonération de cotisations sociales. En effet, leur barème est exprimé en fonction du SMIC. Loin de ne concerner que les salariés smicards, le montant du SMIC a donc un effet sur les revenus et le coût du travail des bas salaires, voire des salaires moyens. Lorsque le SMIC progresse plus vite que le reste des salaires, le coût budgétaire explose pour l’État (73,6 Md€ d’exonérations sur les bas salaires en 2022, soit +13 % par rapport à 2021), puisque de nouveaux salariés sont rattrapés par le SMIC et deviennent alors éligibles à la prime d’activité et aux exonérations de cotisation. En particulier, pour un employeur, refuser ou limiter une augmentation de salaire évite non seulement de nouvelles dépenses mais permet de toucher de nouvelles exonérations.

Envisager des indexations moins fréquentes et ciblées sur l’inflation sous-jacente

Pour éviter de creuser l’écart entre le SMIC et les pensions d’un côté, et le reste des salaires de l’autre, lors de chocs massifs sur les termes de l’échange, il serait préférable de remplacer l’indexation sur l’inflation totale par une indexation sur l’inflation sous-jacente. Pour le SMIC et les minimas sociaux, il serait par ailleurs utile de revenir à la logique du SMIG, en supprimant le partage automatique des gains de productivité, et en suivant une logique pluriannuelle comme pour de nombreux salariés. Tous les deux ans, le SMIC et les minimas seraient revalorisés au moins selon l’inflation sous-jacente, avec une revalorisation intermédiaire si l’indice progresse de 2 % (voire 3 ou 4 %) entre deux revalorisations biannuelles. En plus de la hausse de l’indice sous-jacent, la question du partage des gains de productivité serait laissée au groupe d’expert sur le SMIC, qui pourrait proposer d’effectuer ou non des hausses supplémentaires, en fonction du taux de chômage et des marges des entreprises, ou de l’équilibre entre SMIC, minimas sociaux et échelles de salaires. Les hausses seraient ainsi moins fréquentes mais plus visibles ; cela nous rapprocherait de nos voisins où ces hausses sont moins automatiques.

Pour les pensions, il serait souhaitable de revenir à une indexation partielle sur l’inflation prévisionnelle. Tous les ans, les pensions de base seraient revalorisées selon une fraction de l’inflation sous-jacente prévisionnelle (par exemple les 2/3), ou en fonction de la hausse nominale des salaires (par exemple les salaires moins 2 % par an). Ce qui n’exclurait pas des revalorisations automatiques en cas de forte inflation. Et tous les 2 ou 3 ans, lors du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, un groupe d’experts recommanderait – ou non – un rattrapage plus conséquent du niveau de vie des retraités. Alternativement, si l’on ne souhaite pas toucher à l’équilibre actuel d’indexation sur l’inflation, une clause de sauvegarde devrait alors interdire toute hausse des pensions supérieure à celle des salaires.

Prime d’activité, primes de pouvoir d’achat et autres dispositifs temporaires

Pour les bas salaires, il est important d’assurer une protection partielle – moindre qu’au SMIC – mais qui évite les effets de seuil ou de bord près du SMIC. Cela peut prendre la forme d’un complément de la prime d’activité – payé par l’État – ou des primes de pouvoir d’achat payées par les entreprises.

Exonérations de cotisations et primes d’activité

On l’a vu précédemment, il est globalement souhaitable d’ajuster le barème des impôts sur les revenus moyen. Il en va de même pour le barème des exonérations de cotisations sociales ; en particulier, il vaut mieux l’indexer, comme les cotisations sociales, sur le plafond de la sécurité sociale (PSS), lui-même calculé en fonction de la hausse du salaire moyen. Ainsi, quand bien même le SMIC progresserait temporairement plus vite que le salaire moyen, le barème des exonérations ne serait pas affecté. De facto, l’ensemble du barème des cotisations sociales, effet des exonérations inclus, ne dépendrait que du salaire moyen et serait ainsi bien moins sensible au SMIC. Dans l’absolu, il serait probablement préférable que davantage de dépenses sociales non contributives (famille, maladie, solidarité) soient financées par l’impôt ou la CSG plutôt que par un prélèvement sur le travail lui-même neutralisé pour les bas salaires ; il y aurait alors une progressivité et une participation de l’ensemble des revenus, plutôt qu’une progressivité implicite via des exonérations ciblées. Mais ce chantier est un serpent de mer politique, et quitte à garder des cotisations et des exonérations élevées, autant les indexer sur les salaires.

En ce qui concerne la prime d’activité, on peut lui attribuer deux rôles. Actuellement, elle renforce le pouvoir d’achat des salariés ayant des salaires faibles, notamment à temps partiel mais également pour ceux qui sont un peu au-dessus du SMIC. Elle garantit aux personnes qui touchent le RSA que leurs revenus augmentent lorsqu’ils reprennent le travail ou augmentent leur activité. Mais il y a également une bonification supplémentaire entre 50 % et 150 % du SMIC (pour un célibataire, seuil plus élevé sinon) qui vise spécifiquement à augmenter le pouvoir d’achat sans augmenter le coût du travail. On peut trouver cette architecture trop complexe, mais quitte à la conserver, il serait préférable que les seuils et les montants soient indexés sur le salaire moyen, comme le PSS. Ainsi la prime d’activité ne changerait pas à chaque hausse du SMIC comme aujourd’hui, et serait plus stable par rapport au reste des salaires. Comme pour le SMIC ou le niveau moyen des pensions, il est important de stabiliser la prime d’activité par rapport au revenu moyen et donc à l’échelle des revenus. Avant la crise inflationniste, un salarié au SMIC touchait déjà, avec la prime d’activité, 80 % du revenu d’un salarié au salaire médian ; ce ratio a encore augmenté depuis, avec un effet de trappe à bas salaire. Il y a un équilibre difficile mais nécessaire à trouver entre soutenir les bas revenus – ce qui a clairement permis de limiter la pauvreté et les inégalités en France – et ne pas trop comprimer l’échelle des salaires.

Mais on pourrait aussi envisager une prime d’activité plus exceptionnelle, visant non pas à renforcer le pouvoir d’achat des salariés modestes en temps normal, mais à atténuer l’effet de l’inflation sur le pouvoir d’achat dans des moments plus exceptionnels. Cela pourrait alors être un complément de la prime d’activité existante, dont le montant dépendrait de l’écart entre les prix alimentaires et énergétiques, et le reste des prix. Ce « complément inflation » de la prime d’activité aurait d’ailleurs l’avantage d’être facile à mettre en place et à cibler, contrairement à des dispositifs plus nouveaux.

Primes de pouvoir d’achat des employeurs

En 2022, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA ou prime Macron créée en 2019) de 1 000 € par an maximum a été triplée et transformée en prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime, qui cible les salariées touchant 3 SMIC ou moins est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Comme pour les exonérations d’impôt et de cotisations pour les heures supplémentaires, on peut être assez réservé sur ce genre de dispositif, en temps normal. Néanmoins, dans une période inflationniste, et dès lors que les salaires ne sont pas indexés sur l’inflation, il n’est pas absurde que les employeurs puissent partiellement aider leurs salariés, autrement que par une hausse de salaires.

Puisqu’il s’agit de revenus exceptionnels, il n’est pas choquant de les exonérer de certaines cotisations sociales : ces revenus en plus ne compteront pas pour la retraite ou en cas de chômage, mais ce n’est pas aberrant si ce ne sont pas des revenus normaux. Il y a par contre moins de raisons d’exonérer ces revenus de l’IR et de la CSG, sauf à considérer qu’il s’agit d’un remboursement de frais professionnels accrus : soit en augmentant les indemnités kilométriques et les plafonds de déductibilité, soit via un ajustement forfaitaire des frais professionnels déductibles de l’impôt sur le revenu (10 % aujourd’hui).

Mais comme pour une composante alimentation ou énergie de la prime d’activité, il est très important de réfléchir dès le début à l’extinction de ces dispositifs dans le temps, pour que l’exceptionnel ne devienne pas permanent. Une possibilité est d’indexer ce type de prime sur le niveau relatif des prix alimentaires et énergétiques : une prime (ou un montant maximal de prime exonéré) se déclencherait lorsque ces prix alimentaires ou énergétiques relativement à l’indice des prix sous-jacent dépasseraient significativement sa moyenne des 2 ou 3 dernières années, mais cette prime diminuerait et s’éteindrait automatiquement une fois que ce ratio reviendrait à la normale. Pour cela, il faut explicitement prévoir des montants et des seuils indexés sur ces prix relatifs, et accepter d’éteindre les dispositifs à l’avenir. C’est aussi la marque d’une démocratie sociale mature, de savoir mettre en place des dispositifs ad hoc quand c’est nécessaire, mais de savoir y mettre en fin dès que cela ne se justifie plus, au lieu d’en faire des niches fiscales irréformables.

Conclusion

Au fond, la question de l’indexation de certains prix et revenus est une question de partage des gains de richesse – ou des efforts à fournir – dans le pays, et les paramètres de ce partage ne peuvent pas être fixés pour toujours : ce n’est pas pareil de protéger un Français sur cinq quand la richesse croît de 5 % par an à long terme, et un Français sur deux quand elle dépasse à peine 1 % en moyenne. De même, le degré de protection de certains revenus ne peut pas être complètement distingué de leur niveau relatif : plus un revenu est élevé et plus il est légitime qu’il participe en partie aux efforts. Les mécanismes d’indexation sont une forme de pilotage automatique, et lorsque le pilotage automatique n’est pas adapté à certaines conditions, il faut le changer, ou au moins le désactiver. Il serait bien sûr plus facile d’attendre un retour à la normale pour réformer à froid et non à chaud, mais l’attente a elle-même un coût, en termes d’efforts supplémentaires qu’il faudra demander ensuite à certains.