L’accès aux données informant de la présence réelle des personnes dans des lieux ouvre la voie à de profonds changements dans la définition de ce qu’est habiter. Car c’est un autoportrait de la France surprenant à bien des égards qui se dessine alors.

Il n’était jusqu’ici pas facile de savoir combien il y avait de personnes dans une localité, un quartier, une ville. Nous disposons, d’une part, des recensements et, d’autre part, des enquêtes de mobilité. Celles-ci permettent d’enrichir le tableau, mais elles présentent elles aussi des faiblesses par leur caractère lacunaire.

Dans ce domaine, les ressources numériques sont prometteuses mais restent fragmentaires. D’où l’intérêt de pouvoir analyser les données téléphoniques.

Ce texte présente les résultats d’une recherche1qui a exploité ce type de données. Il s’agit de big data d’une grande précision spatiale et temporelle, couvrant l’ensemble de la France métropolitaine pendant deux années, en 2019-2020 et 2022-2023. Pour des raisons de protection des données personnelles, nous n’avons pas eu accès aux identifiants personnels des utilisateurs de téléphones portables. Nous avons néanmoins pu répondre, au moins pour une part, à la question : qui sont les habitants ? Cette première série de résultats marque le début d’un vaste programme de travail. C’est aussi une invitation à redéfinir et à enrichir ce que l’on peut appeler habiter.

L’évidence mesurée

Nous savons tous que personne ou presque ne passe tout son temps au même endroit, dans sa résidence principale. La faiblesse majeure des recensements vient de ce qu’ils reposent sur une hypothèse implicite : la localisation du domicile d’une personne interrogée serait prédictive de sa localisation permanente. Or ce n’est pas le cas. Les individus se déplacent, viennent parfois de très loin, circulent dans de nombreux endroits pendant la journée et peuvent aussi passer la nuit ailleurs que dans leurs résidences, principale ou secondaire.

Nous fréquentons plusieurs lieux et nous distribuons notre temps, par exemple celui d’une année, en plusieurs localités, y compris celles que nous traversons pour relier ces localités. Nous allouons donc nos ressources temporelles à différents logements, lieux de travail, d’éducation, de relations personnelles ou de loisirs, ainsi qu’aux déplacements permettant de relier ces lieux. En moyenne, chaque personne passe du temps dans plusieurs lieux chaque jour. Par exemple, outre les déplacements domicile-travail, 40 % des actifs se déplacent dans le cadre de leur activité professionnelle en France (enquête du Forum Vies Mobiles, 2020).

Ce constat suffit à prendre conscience que l’idée de base des recensements : attribuer un point unique à chaque personne sur une longue durée (qui peut aller jusqu’à dix ans, selon la fréquence des collectes de données) ne peut nous permettre de comprendre ce qui se passe dans la relation des humains aux lieux. Le mythe de l’« assignation à résidence » offrait une approximation acceptable pour décrire les sociétés rurales dont la grande majorité des membres étaient peu voire très peu mobiles. On a ensuite ajouté une information : celle du lieu de travail, censé être fréquenté tous les jours de la semaine au moyen de mouvements « pendulaires ». Ce modèle lui aussi apparaît obsolète. Un habitant n’est pas seulement un résident et il s’avère utile de distinguer les résidents, définis par la localisation de leur résidence principale, des habitants, qui se définissent par les différents types de lieux qu’ils pratiquent, leur domicile n’étant que l’un d’entre eux.

Pour rendre compte de cette complexité, nous avons conçu un indicateur simple et polyvalent : l’habitant.année (HA). Il s’agit d’un équivalent plein-temps d’un an de la présence d’une personne dans un lieu. Son calcul consiste à diviser le nombre total d’individus présents dans toutes les demi-heures d’une année par 17 520, c’est-à-dire le nombre de demi-heures que contient une année. Cette mesure des équivalents-année a également l’avantage de produire des résultats efficaces avec des sources non seulement anonymes mais aussi non identifiées.

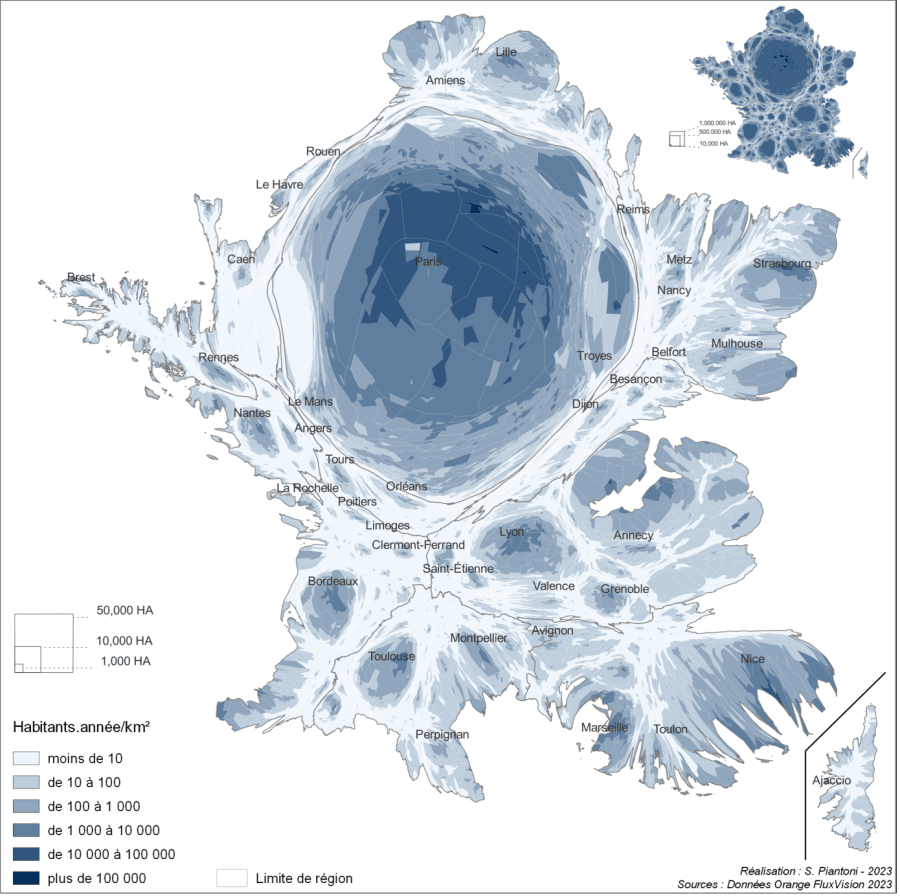

À partir des données de séjours de 30 minutes tout au long d’une année (mars 2022-février 2023), nous avons calculé le nombre d’habitants.années (HA) dans un espace déterminé dans chacune des 48 589 unités statistiques spatiales qui composent le territoire de la France métropolitaine. Les résultats obtenus montrent une population totale de 70,1 millions d’HA répartis en 65,1 millions de personnes relevant des opérateurs nationaux (les résidents permanents en France) et 5 millions connectés à des opérateurs d’autres pays (les visiteurs étrangers).

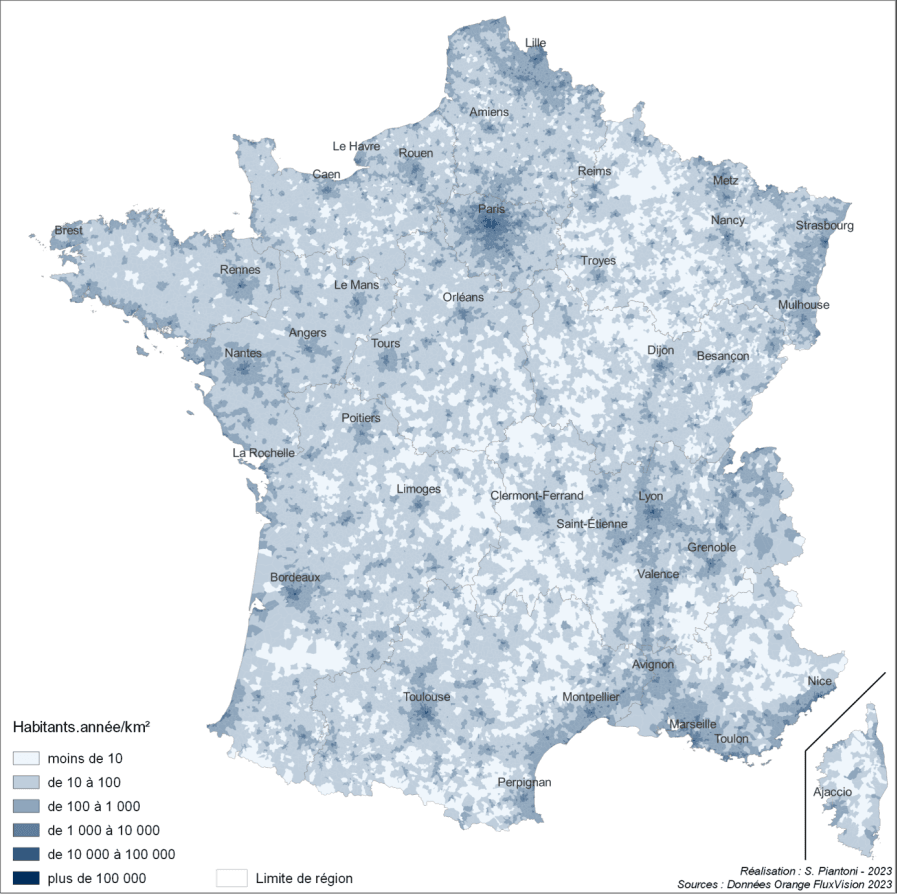

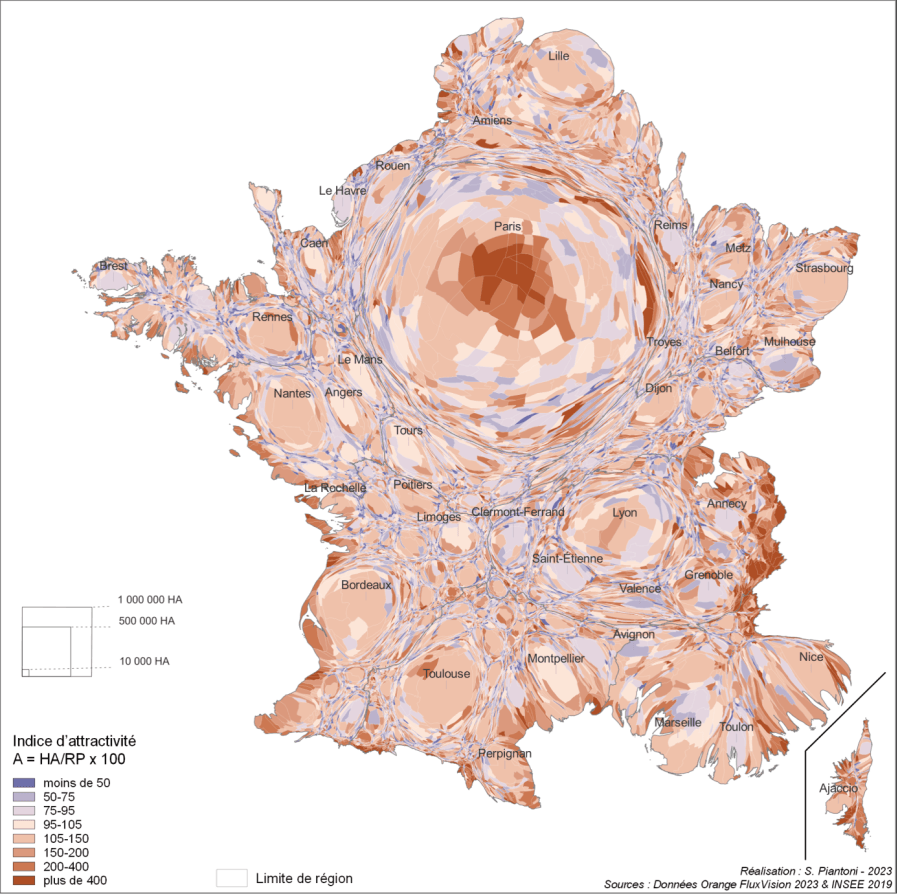

Les cartes (figures 1 et 2) montrent la distribution spatiale de la densité des habitants ainsi définis.

La carte euclidienne (figure 1) semble proche d’une carte de densité classique établie à partir des données des recensements. En fait, des différences importantes apparaissent, portant tant sur les masses et leur distribution. On y voit la force des axes de transport, ce qui est logique car la mesure détecte les personnes en mouvement proportionnellement au temps passé dans chaque unité spatiale. Ces habitants mobiles, qui ne sont pas pris en compte dans les recensements habituels, influencent désormais la carte de la densité.

Le cartogramme (figure 2) comporte un fond de carte qui rend les espaces de la carte proportionnelles au nombre d’HA. Cela montre le poids considérable des plus grandes aires urbaines. Leur densité atteint des valeurs particulièrement élevées dans les centres-villes. La densité maximale est même d’environ 490 000 HA/km² dans le quartier du Centre Pompidou à Paris, alors que la densité résidentielle moyenne de Paris intra-muros est de 20.360 personnes/km², ce qui est une valeur très forte pour les centres des grandes villes du monde développé. Même à Manhattan, malgré la verticalité d’une grande partie du bâti, on n’obtient que 27 346 résidents/km2. Ces scores sont d’autant plus impressionnants qu’ils ne reflètent pas une simple surreprésentation saisonnière : il s’agit d’équivalents en année pleine.

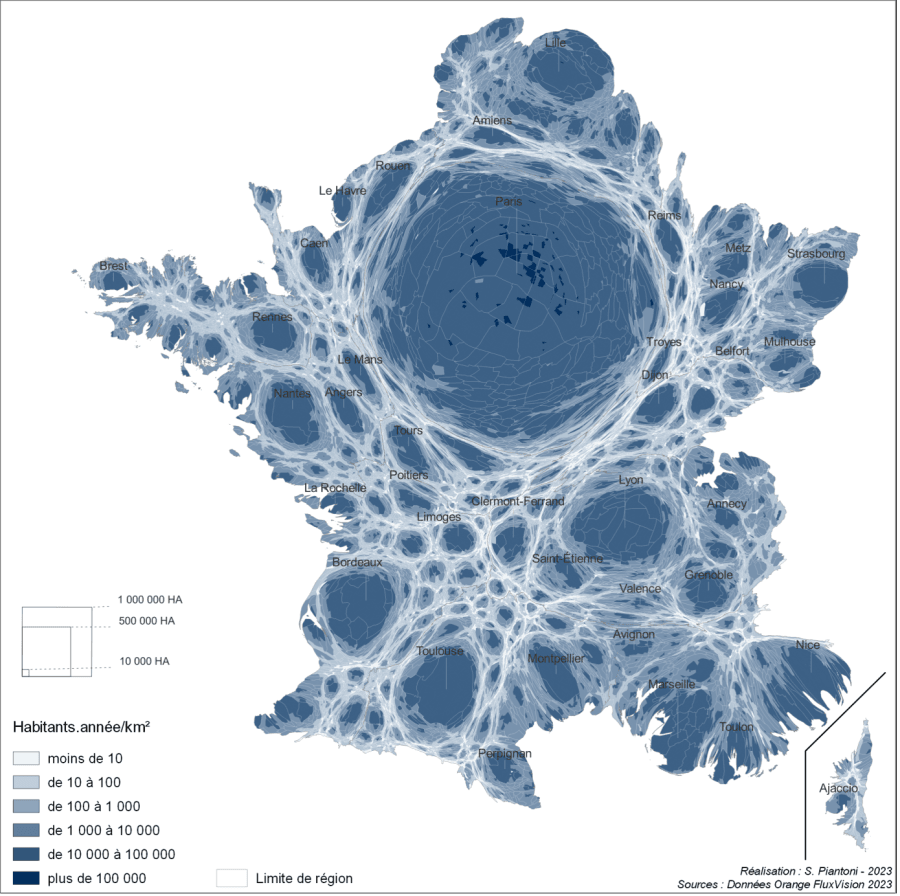

Hors des métropoles, l’espace français apparaît démographiquement beaucoup plus diffus. C’est ce que confirment les cartes de comparaison entre habitants et résidents. Celles-ci (figures 3 et 4) montrent l’intérêt de confronter la densité des habitants à celle des seuls résidents.

Habitants et résidents : l’attractivité des lieux

La comparaison entre le nombre de personnes recensées à leur résidence principale (RP), telle que mesurée par les recensements, et les habitants réels (HA) d’un même lieu peut en effet être considérée comme un indicateur simple et puissant de l’attractivité de ce lieu. L’indice A est un rapport simple entre une population globale et sa composante résidentielle Il permet de distinguer les résidents de ceux qu’on appelle souvent, de manière restrictive, les « usagers » alors qu’ils font, dans les lieux où ils séjournent, les mêmes choses que les résidents, y compris y dormir, mais hors de leur résidence principale.

L’indice A se révèle un complément utile à la mesure classique des différents types de mobilité, d’une part, et à l’attractivité économique (par exemple, avec des emplois ou des investissements), d’autre part. Il inclut les flux de personnes, de marchandises ou de capitaux, mais va au-delà, offrant une vision à la fois synthétique et globale de toutes les logiques qui relient un lieu à tous les autres. De plus, l’indice A est pertinent à toutes les échelles, de l’infra-local au mondial. Il représente la capacité des résidents principaux d’un lieu à attirer vers eux une partie des personnes du reste du Monde ou, dit autrement, la propension des habitants du reste du Monde à passer du temps dans ce lieu. Le niveau 100 de l’indice correspond à un point d’équilibre entre attractivité positive et négative.

Les deux cartes comparatives (euclidienne et cartogramme, figures 3-4) montrent la signification spatiale de cet indice. Les endroits les plus peuplés affichent des valeurs nettement supérieures à la ligne des 100. La comparaison en valeur absolue entre RP et HA montre d’énormes différences, les zones les plus peuplées ayant très peu de résidents, voire aucun.

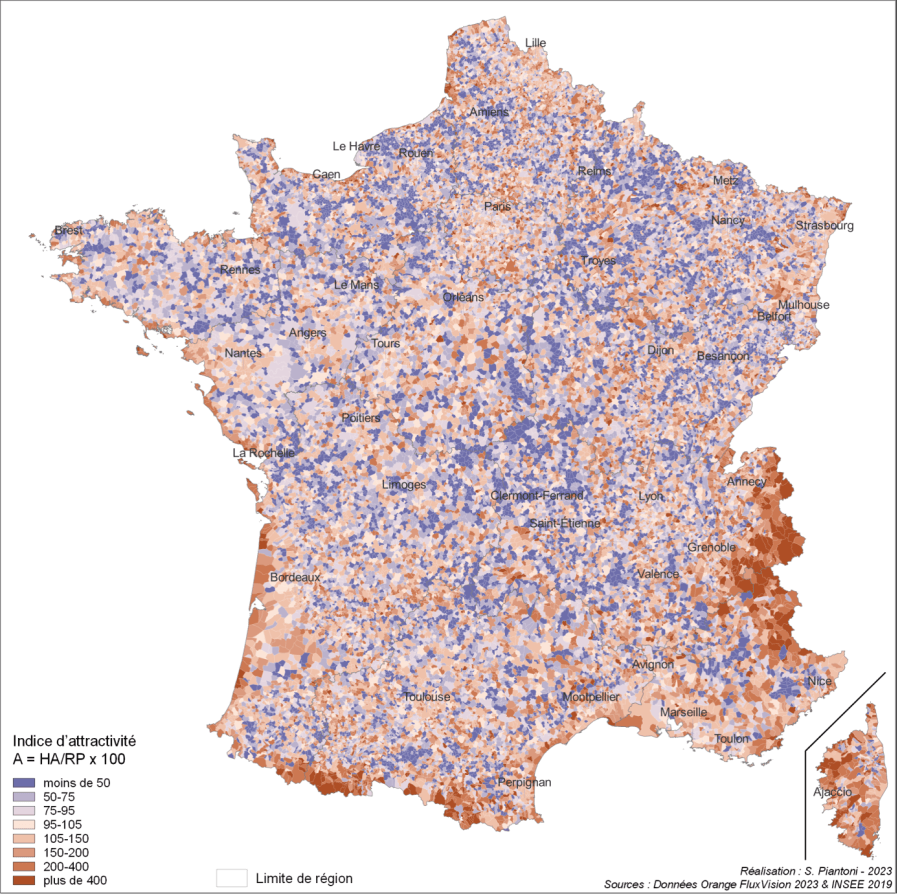

Au vu de ces cartes, trois caractéristiques majeures se dégagent : la polarisation sur les zones centrales des régions urbaines, d’autant plus qu’elles sont importantes ; la redistribution interne à l’intérieur des zones urbaines ; le rôle considérable des lieux touristiques.

Paris et le cœur des grandes villes confortés

Si l’on adopte le découpage des aires d’attraction des villes mis en place par l’Insee en 2020, l’aire urbaine de Paris compte 14,8 millions d’HA (en 2022-23) contre 13,1 millions de résidents (en 2019). Sa zone centrale, la commune de Paris, est peuplée de 3,7 millions d’HA, contre 2,1 millions de résidents (estimation 2023). Le décompte des HA renforce ainsi le poids de la plus grande aire urbaine de France et celui de son centre. Les centres des grandes villes s’avèrent plus habités que ne le laisse supposer le recensement, car ils combinent et cumulent résidence, emploi et tous les autres types d’activité. Dans l’ensemble, le modèle classique de la ville européenne est confirmé : une zone bâtie compacte utilisée par un large éventail de pratiques, allant du résidentiel (et des services qui y sont liés) à toutes sortes d’activités, allant de la culture à l’industrie.

Dans les grandes villes françaises, les hypercentres qui tirent le mieux leur épingle du jeu sont toujours les centres historiques, généralement situés à peu près au centre géométrique de l’agglomération. Les zones centrales se révèlent très densément peuplées à un niveau qu’aucune mesure n’avait documenté auparavant. Les banlieues proches sont inégalement peuplées, mais dans les quartiers à dominante résidentielle, les activités non résidentielles de divers types ne font que compenser les mobilités des habitants vers l’extérieur.

Ces données confirment aussi le renouveau du modèle concentrique de Burgess (1925) fondé sur un couple centre-périphérie. Ce modèle a été contesté pendant un certain temps par deux autres, le modèle à sectoriel de Hoyt (1939) et le modèle à noyaux indépendants de Harris et Ullman (1945).

Le regain de pertinence du modèle concentrique se lit aussi dans le chassé-croisé que l’Europe connaît depuis les années 1970 : étalement périurbain d’un côté, nouvel intérêt pour les centres, de l’autre. Les zones centrales bénéficient d’un surcroît d’attractivité dans le domaine du travail à larges composantes créatives tout autant que de la valorisation des environnements à forte urbanité, là où, en matière de mobilité, dominent la marche à pied et des transports publics. La convergence de toutes ces motivations se traduit par une demande multidimensionnelle vis-à-vis de ces centres. À l’inverse, les zones suburbaines et périurbaines surtout résidentielles, qui ont elles aussi progressé à un mode d’habiter à la fois peu dense, souvent monofonctionnel et dominé par l’automobile. Il est logique que ces zones affichent une population présente plus faible que celle des recensements : leurs résidents passent une partie importante de leur temps à l’extérieur de leur domicile, tandis que ces lieux sont peu attractifs pour les habitants venus d’ailleurs.

Enfin, à une échelle plus fine, la comparaison entre les deux systèmes de mesure (résidents et HA) fait souvent apparaître un schéma en mosaïque. Dans chaque zone urbaine, les endroits présentant un excédent d’HA jouxtent ceux présentant un déficit par rapport à la population recensée. Ceux qui présentent le contraste positif le plus visible sont les zones d’emploi dans les centres historiques, les attracteurs commerciaux ou culturels, les nœuds et axes de mobilité et les zones de loisirs (espaces verts et parcs à thème). Ainsi, en Île-de-France, les aéroports Charles-de-Gaulle et Orly, le parc Disneyland Paris ainsi que les forêts publiques (Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye) se distinguent particulièrement.

Dans les aires urbaines petites ou moyennes, cette mosaïque se dessine souvent au détriment des centres, surtout si celles-ci, comme dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ou à Saint-Étienne subissent une crise industrielle. Ainsi, si Paris intra-muros a un indice A de 169, les communes-centres des six autres aires de plus d’un million d’habitants ont un indice A moyen de 120, celles des 12 aires de 500 000 à 1 million d’habitants une moyenne de 101 et celles des 92 aires de 100 000 à 500 000 habitants également une moyenne de 101. Cette distribution signifie que les centres des grandes villes sont, dans l’ensemble, plus attractifs que ceux des petites villes. Plus la ville est petite, plus l’emploi, les activités commerciales et récréatives ont tendance à quitter le centre historique et à s’installer à l’extérieur.

C’est la situation typique d’une bonne partie des villes petites et moyennes françaises, dans lesquelles une stabilité ou une baisse démographique de l’ensemble de l’aire urbaine s’accompagne d’une perte de substance de sa zone centrale, où les fonctions non résidentielles ont tendance à diminuer dans l’ensemble de l’aire et, plus massivement encore, dans son centre. C’est particulièrement vrai dans les anciens bassins industriels (Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Saint-Étienne…). En croisant nos deux indicateurs (HA et A), on comprend qu’il ne s’agit pas d’une simple coïncidence : la cause unique est une baisse d’attractivité qui affecte, de deux manières différentes, la dynamique démographique. Inversement, la forte attractivité des zones caractérisées par une forte urbanité (densité + diversité, renforcée par la masse urbaine) est aussi confirmée par ces nouvelles données.

En résumé, les cartes 3 et 4 identifient quatre types de lieux qui ont beaucoup plus d’habitants que de résidents : les infrastructures de mobilité, telles que les aéroports, les gares et les axes de transport interurbains ; les quartiers d’affaires et les parcs d’activités ; les centres commerciaux et, en général, les zones commerciales ; les lieux de loisirs, tels que les espaces verts, les montagnes, les littoraux et les parcs à thème.

La devise métro-boulot-dodo était caractéristique de l’ère fordiste, qui a duré un siècle. Elle est remise en cause par la diversification des activités qui composent les modes de vie quotidiens. La vie professionnelle ne se réduit plus à un poste de travail mais comprend soit une composante mobile intrinsèque (transport de personnes, stockage, expédition et livraison de marchandises), soit un grand nombre de lieux de rencontres avec des clients, des partenaires, des collègues d’autres entreprises ou organisations, des séminaires, des conférences, des actions de terrain, d’autant plus que les missions professionnelles comportent une part importante de créativité.

De plus, grâce à la baisse absolue et relative des coûts de transport, la vie sociale est devenue plus mobile : les achats, l’accompagnement des multiples activités des enfants, le sport, les consommations culturelles, la découverte de nouveaux lieux occupent du temps et de l’espace dans l’emploi du temps.

Ces changements, mesurables depuis des décennies par d’autres outils et études, et qui deviennent indéniables grâce à ces travaux, rendent l’approche classique du recensement encore très utile mais insuffisante pour décrire les relations actuelles entre population et géographie. Ceux qui veulent comprendre les logiques urbaines et régionales ne peuvent plus se contenter du postulat implicite d’une immobilité imaginaire sur le lieu de résidence et d’une mobilité réduite aux déplacements entre un domicile exclusif et un lieu de travail unique.

L’importance des mobilités non pendulaires et non professionnelles nous invite à prendre au sérieux ces nouvelles questions de mobilité.

France vidée, France remplie

La comparaison entre habitants et résidents montre un déficit général d’habitants dans les zones à faible densité. Les lieux vides sont encore plus vides. La « Diagonale du vide », une zone de long déclin démographique à l’échelle nationale qui s’étend des Ardennes aux Pyrénées et inclut également les Alpes du Sud, est facilement détectable sur les cartes. En outre, il existe une vaste zone située dans le quart nord-ouest, qui combine densités résidentielles classiquement un peu plus élevées et faible attractivité.

Toutes ces régions, majoritaires en superficie, se révèlent concernées par le dépeuplement car leur habitat diffus se trouve encore réduit par l’absence d’activités non liées à la résidence. C’est d’autant plus vrai à une échelle fine que le commerce a quitté les petites villes pour se concentrer dans les centres commerciaux à l’extérieur ou sur les plateformes en ligne. Inversement, la polarisation vers un nombre réduit de zones attractives pour le commerce et l’emploi joue son rôle dans ces zones moins denses. Celles-ci peuvent également bénéficier du croisement de grands axes de mobilité, ce qui est d’autant plus important lorsqu’elles sont situées, dans des zones peu denses, comme dans le sud-est du Bassin parisien, de la Brie au Morvan.

Car habiter, c’est séjourner, mais c’est aussi traverser. Les voyages et tous les aspects de la motilité (le capital personnel de mobilité) qui les accompagnent (préparation, impact, maîtrise technique, imaginaire du voyage) ne doivent plus être considérés comme une suspension de l’habiter mais comme une autre manière de faire et de vivre une agence globale de l’habiter.

Plus précisément, au-delà des réseaux quotidiens des navetteurs, qui restent puissants, des mouvements interurbains massifs sont rendus visibles par nos données. Leurs points de destination les plus identifiables sont des lieux à claire spécialisation touristique.

Les cartes (figures 1-4) montrent l’importance cruciale du tourisme dans la configuration géographique contemporaine de la France. Tout se passe comme si une partie des espaces vécus était propulsée ailleurs au point de constituer d’importantes concentrations de population, comparables aux villes habituelles.

Sur 663 aires urbaines de France métropolitaine, 28 seulement, hors aires transfrontalières, ont un indice A supérieur à 200, c’est-à-dire qu’elles comptent au moins deux fois plus d’habitants que de résidents permanents. Ces aires urbaines sont toutes, sans exception, des lieux marqués par le tourisme – stations balnéaires ou de montagne situées soit sur les côtes et îles de l’Atlantique et de la Méditerranée, soit dans les Alpes.

Ces lieux ne sont ni centraux, ni suburbains, ni périurbains, ni exurbains. En soulignant le poids et la spécificité géographique des zones touristiques, on peut parler d’espace transurbain comme d’un mode d’urbanisation distinct et alternatif. Cette observation est rendue par le préfixe latin trans-, qui exprime à la fois le déplacement et la traversée. La logique transurbaine porte sur un ensemble de processus qui projettent le phénomène urbain dans de nouveaux lieux. Au lieu de le considérer comme un événement saisonnier, la notion d’habitant à l’année permet de traiter cette logique comme une réalité établie, qui varie certes au cours de l’année, mais dont l’impact peut être comparé à celui des lieux de peuplement urbains habituels.

Les étrangers sont aussi des habitants

Les données traitées permettent aussi d’établir une distinction entre deux types d’utilisateurs : les clients des opérateurs nationaux et ceux des opérateurs étrangers qui utilisent des services d’itinérance en France métropolitaine. Les utilisateurs « nationaux » sont des « résidents français », ce qui signifie qu’ils ont une adresse en France. Il s’agit soit de citoyens français, soit d’étrangers vivant en France. À l’inverse, certains expatriés français qui reviennent pour un temps dans leur pays d’origine figurent parmi les itinérants.

Les 65,1 millions de « nationaux » qui apparaissent dans nos données sont en fait un solde. D’après les enquêtes par sondage, on peut estimer à 800 000 HA les résidents français en voyage à l’étranger. En sens inverse, il y a un certain nombre de personnes, difficile à évaluer, probablement 100 000 à 300 000 HA, qui soit peuvent être des sans-papiers passant sous les radars du recensement mais qui utilisent un téléphone portable, soit des résidents étrangers temporaires (en séjour d’affaires ou en résidence secondaire) qui ont acquis un abonnement téléphonique en France. Ces deux groupes viennent gonfler le nombre des « nationaux ». En tenant compte de la différence + 800 000 – 200 000, on obtient 65,7 millions d’HA, ce qui est proche de la population officielle de la France métropolitaine (65,6 à 65,8 millions) telle qu’estimée en France métropolitaine par l’Insee entre mars 2022 et février 2023.

Cependant, une vraie surprise provient du nombre de visiteurs étrangers présents sur le territoire français : 4,97 millions d’HA, ce qui est beaucoup plus (au moins deux fois plus) que le nombre d’HA estimé à partir de différentes enquêtes sur le tourisme. Comment expliquer cette différence substantielle ? Cette différence spectaculaire montre déjà qu’une autre France, en partie méconnue, se dévoile grâce à ces données.

Ces quelque 5 millions de visiteurs étrangers constituent un bon indicateur pour approcher les étrangers non-résidents. Il peut s’agir de vacanciers mais aussi de personnes effectuant des « voyages d’affaires » ou des déplacements transfrontaliers de toutes sortes. Comme, par ailleurs, il y a également environ 5,2 millions de résidents étrangers en France métropolitaine (soit environ 5,1 HA), cela fait environ 10,1 millions d’étrangers habitant la France métropolitaine. Si l’on ajoute les 2,5 millions d’habitants correspondant aux Français actuels nés étrangers (immigrés naturalisés), on obtient un total de 12,6 millions d’étrangers ou ayant une origine étrangère. Ils représentent 18% de la population totale des habitants effectifs.

Comme ses voisins européens, la France se révèle être un lieu du Monde, un concentré de mondialité humaine, où près d’un habitant sur cinq apporte sa part d’altérité à la société d’accueil. La carte des visiteurs étrangers (figure 5) est directement comparable à la carte générale des HA (figure 2, ainsi qu’en cartouche de la figure 5). Le fond de carte de ce cartogramme présente la distribution spatiale spécifique des visiteurs étrangers. Elle montre clairement leur extrême concentration dans les grandes villes et les zones touristiques, notamment l’aire métropolitaine de Paris et en particulier sa zone centrale.

Cartouche : Habitants.années, cartogramme.

Comptabilisés en HA, les visiteurs étrangers atteignent parfois des densités étonnantes, comme à Paris, sur les bords de la Seine, dans le Marais ou dans le quartier de l’Opéra, où ils peuvent dépasser 100 000 habitants/km2 et, dans certains cas, être plus nombreux que les Français. Les autres grandes aires urbaines viennent ensuite, avec un avantage pour celles situées à proximité de la frontière, comme Lille et Strasbourg, ou encore Toulouse, qui accueille le principal site du groupe Airbus en Europe. Les zones touristiques sont en tête, avec une prééminence de la Côte d’Azur, une région que les touristes français ont tendance à délaisser au profit de l’Atlantique. Enfin, les lieux spécifiques tels que les hubs de mobilité, les parcs à thème ou encore les lieux de pèlerinage (comme Lourdes) tirent fort bien leur épingle du jeu sur cette carte. Dans environ 2 000 unités spatiales sur les 50 000 que compte le territoire français, les visiteurs étrangers dépassent 1 000 habitants/km², ce qui montre que les visiteurs étrangers possèdent à eux seuls un pouvoir de peuplement considérable. Par rapport à la carte générale dessinée de la même manière, celle des étrangers souligne encore les contrastes de l’espace français : les grandes villes d’un côté, le reste du territoire de l’autre, avec une place unique pour Paris.

La France, région d’Europe

D’où viennent ces visiteurs ? Une fois de plus, les données nous surprennent. Le tableau ci-dessous montre une relation entre la France et le reste du monde qui n’est pas exactement celle à laquelle on aurait pu s’attendre. Si l’on classe par ordre décroissant d’intensité les 175 premiers pays émetteurs de visiteurs, proportionnellement à leur population, on découvre une forte présence de l’ensemble de l’Europe.

Le contexte 2022-23 dans lequel ces données ont été collectées présente deux caractéristiques importantes. D’une part, on se trouvait dans la dernière phase de la pandémie de Covid-19 qui continuait à éloigner les touristes asiatiques, notamment chinois, de l’Europe. En 2019, avant la pandémie, les touristes chinois étaient plus de deux millions en France, soit environ 30 000 HA. Ils ont disparu en 2020 et n’étaient toujours pas revenus en Europe début 2023. D’autre part, la guerre en Ukraine a certainement renforcé de manière multidimensionnelle les liens entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest, dont la France. Pour la même raison, la Russie a été presque coupée de l’Europe, d’où son rang dégradé au-delà de la centième place.

Par ailleurs, le tableau montre les liens soutenus entre la France métropolitaine et son ancien empire colonial. Les Outre-mer (notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Mayotte) et les anciennes colonies françaises occupent une place de choix dans ce classement.

Cela étant, le point le plus remarquable de ce tableau est sans doute la performance compacte de l’ensemble des pays européens, qui se trouvent presque tous dans les 50 premiers émetteurs.

Vue de France, l’émergence de l’Europe comme espace cohérent est manifeste et s’écarte de la logique géographique de l’immigration de longue durée. En effet, certains pays dominent très nettement parmi les origines des étrangers qui se sont installés durablement en France. Ces localisations renvoient aux différentiels de développement passés (Europe du Sud, milieu et fin du xxe siècle) et présents (Maghreb et Afrique subsaharienne, fin du xxe et début du xxie siècle) entre ces pays et la France. Ce schéma ne se retrouve pas ici.

Il n’y a pas non plus de trace d’une sunbelt touristique. L’Europe du Nord ou continentale n’est pas plus attirée par la France que l’Europe méditerranéenne.

Enfin, il n’y a pas d’« effet visa » manifeste. Les ressortissants de la plupart du continent américain et des pays développés de la région Asie-Pacifique sont exemptés de visa pour entrer dans l’espace Schengen, et donc en France. Or cet avantage ne semble pas créer une proximité spécifique et entraîner une fréquentation significativement accrue.

La configuration spatiale des origines des visiteurs étrangers laisse supposer que ces habitants sont peu différents des résidents français. Leurs motivations apparaissent variées (travail, loisirs, relations personnelles), comme si les Européens circulaient dans un seul et même espace. Dès lors, on peut formuler l’hypothèse que l’Europe fonctionne désormais comme un espace interactif et imbriqué dans lequel chaque région (en l’occurrence les espaces nationaux) intéresse les autres pour des raisons diverses. En l’absence de différenciation significative fondée sur le temps d’accès entre les pays européens, on peut parler de l’Europe comme d’un pays, et même comme d’un lieu, c’est-à-dire d’un espace pour lequel les distances internes sont peu pertinentes. En résumé, ces données dessinent une géographie globale de l’attractivité des visiteurs français. Elles donnent une image des différents niveaux d’attractivité du territoire français. Elles suggèrent de nouvelles manières de définir un système de proximités à l’échelle mondiale.

Quelle citoyenneté hors du domicile ?

Le tourisme défini comme un séjour court, y compris celui de l’excursion (qui, classiquement, n’engendre pas de nuitées liées), ne doit pas être réduit aux loisirs, à la mobilité récréative. Le « tourisme de congrès » est ainsi partie intégrante de la vie professionnelle, ce qui n’empêche pas que le voyageur visite aussi les lieux que recommandent les guides. De même en est-il du « tourisme éducatif » de des étudiants qui passent un semestre à l’étranger, du « tourisme médical » des patients qui se déploient sur un marché du soin élargi, ou du « tourisme religieux » des pèlerins. Inversement, les résidents d’une ville peuvent devenir touristes sans se déplacer mais en considérant comme exotiques des lieux qui leur sont pourtant familiers : la staycation (ou locatourisme) est ainsi devenu un secteur de la branche hôtelière en expansion. Les mouvements horizontaux d’un lieu à l’autre sont complétés par des mouvements verticaux de cospatialité traversant les différentes couches d’un même lieu.

Le tourisme peut alors être approché comme un mode particulier d’habiter, celle d’une exploration des multiples ailleurs, atteints par un déplacement ou simplement par un changement du rapport qu’on entretient à un lieu. Les touristes sont des habitants d’un genre particulier, légers et agiles, mais des habitants tout de même. C’est d’autant plus vrai que, comme le montrent les enquêtes convergentes de la direction des entreprises et du ministère du tourisme, au moins 60% des nuitées touristiques sont gratuites, passées dans le logement de parents ou d’amis. Les touristes paient la TVA, font leurs courses dans les supermarchés de quartier ou dans les centres commerciaux, interagissent avec les résidents et constituent une composante du vivre-ensemble d’une société.

La régulation d’appartements de courte durée (type Airbnb) s’impose, pour empêcher les aubaines fiscales et, plus encore, pour éviter la perte de diversité des quartiers centraux des grandes villes. Ce n’est pas une raison pour promouvoir une échelle morale entre les bons habitants, les « permanents », et les mauvais, les éphémères. Cette approche n’est pas tenable dans une éthique contemporaine prenant en compte notamment la valeur politique de la rencontre entre les habitants de la planète, qui sont aussi des concitoyens, à toutes les échelles.

Un espace public, un quartier, une ville n’appartiennent pas à ses seuls résidents. Le principe même de l’urbanité est l’accueil – l’hospitalité, dirait Emmanuel Kant – de tous ceux qui se présentent, d’où qu’ils viennent. Kant distinguait cet accueil de voyageurs pacifiques de la citoyenneté, plus exigeante. L’appartenance permanente à une société suppose en effet un accord sur les valeurs spécifiques de cette société et elle implique un processus d’intégration qui demande du temps et se situe dans un cadre juridique défini. Ceux qui viennent d’ailleurs, de la ville voisine ou de l’autre bout du Monde, ne peuvent donc être des citoyens à part entière des sociétés locales, régionales ou nationales dans lesquelles ils séjournent. Est-ce à dire cependant qu’il faille leur refuser tout statut politique ?

Ce questionnement peut être étendu à l’ensemble de l’habitat mobile, c’est-à-dire aux modes d’habiter (quasiment tous, en fait) qui incluent du mouvement. Les voyageurs de toutes espèces, du pendulaire au globetrotter, peuplent les vélos, les voitures, les bus, les trams, les métros, les trains, les avions ou, tout simplement, marchent dans l’espace public. Ce sont eux qui, comme cela peut se mesurer avec nos données et comme cela se voit sur nos cartes, font des trottoirs, des parcs, des parkings, des stations, des gares et des aérogares des lieux intensément habités. Faut-il considérer que, dans ces situations qui impliquent en France des millions de personnes sur des durées considérables, la citoyenneté serait suspendue jusqu’à ce que les individus redeviennent fixes en revenant dans la résidence principale à laquelle leur droit de vote est impérativement relié ?

On peut imaginer des solutions imaginatives pour répondre à ce problème. Dans les sociétés rurales, habiter était synonyme de sédentarité. Dans les sociétés d’individus mobiles, qui configurent leurs modes d’habiter dans plusieurs lieux reliés par le mouvement, il serait logique que la citoyenneté soit, elle aussi, d’une façon ou d’une autre, distribuée dans les temporalités et les spatialités de chacun. Dans tous les cas, cela mérite, pour le moins, discussion.