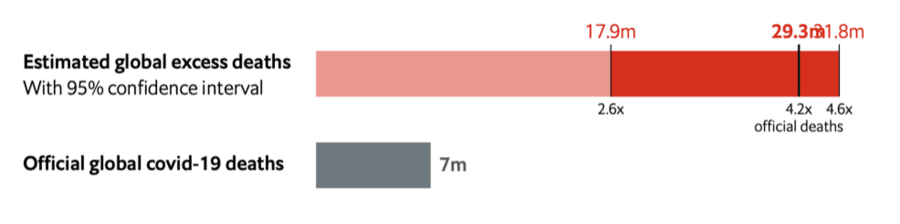

Au plus fort de la pandémie de Covid, les dirigeants mondiaux ont proposé une idée audacieuse : un traité international sur les pandémies, qui obligerait les pays à travailler ensemble pour prévenir les futures urgences sanitaires. Car le constat de l’impuissance des Etats à coopérer en matière de prévention, de surveillance, et d’accès aux tests, vaccins et traitements, est bien l’une des leçons à tirer d’une pandémie qui, au-delà des 7 millions de décès officiellement enregistrés, aura provoqué une surmortalité dépassant aujourd’hui les 25 millions de personnes.

L’Assemblée mondiale de la santé, organe décisionnel suprême de l’OMS qui se réunit chaque année à Genève en mai, s’est donné jusqu’en mai 2024 pour la conclusion d’un tel accord. Mais les négociations, qui portent sur un projet de texte accessible en ligne daté de juin 2023 avec ses différentes options, se sont grippées autour d’une série de questions. Comment un tel traité serait-il appliqué ? Comment serait-il financé ?

Alors que depuis deux ans l’expression « diplomatie vaccinale » s’est introduite dans le langage des dirigeants, le fossé se creuse entre les pays du Nord qui veulent conserver la propriété intellectuelle pour créer et vendre des vaccins, des diagnostics et des médicaments, et les pays du Sud qui estiment qu’en temps de crise, ces technologies devraient être partagées. Toutefois, maints autres enjeux que l’équité s’avèrent aussi problématiques dans la négociation : la gouvernance du futur traité, sa portée normative au regard de la souveraineté des Etats, ou encore la coordination réelle de l’approche dite « One health » liant santé et climat.

Un processus prometteur à l’arrêt ?

La proposition de traité international sur les pandémies a été annoncée pour la première fois par le président du Conseil européen, Charles Michel, lors du Forum de Paris sur la paix, en novembre 2020 : « Nous devons tirer les leçons de la pandémie. On constate qu’il est absolument crucial de pouvoir agir plus vite et de façon plus coordonnée, pour faire en sorte que des équipements médicaux soient disponibles et pour s’échanger très rapidement des informations afin de protéger au mieux nos citoyens ». Cet appel en faveur d’un traité international sur les pandémies a ensuite été porté par les dirigeants du G7 dans une déclaration du 19 février 2021, avant que les dirigeants de l’UE conviennent à leur tour, le 25 février 2021, de travailler à un traité international sur les pandémies : « Nous sommes déterminés à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale, notamment en renforçant l’Organisation mondiale de la santé et en œuvrant à l’élaboration d’un traité international sur les pandémies dans le cadre de cette organisation » (Déclaration des membres du Conseil européen sur la COVID‑19 et la santé, 25 février 2021).

En mars 2021, une vingtaine de dirigeants mondiaux, dont Emmanuel Macron, Charles Michel, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, ont publié une tribune appelant à « renforcer l’architecture internationale de la santé » : « Il y aura d’autres pandémies et d’autres urgences sanitaires majeures. Aucun gouvernement ni aucun organisme multilatéral ne peut faire face seul à cette menace. La question n’est pas de savoir si, mais quand elles surviendront. Ensemble, nous devons être mieux préparés pour prévoir, prévenir, détecter et évaluer les pandémies, et pour y faire face efficacement, de façon étroitement coordonnée. La pandémie de COVID-19 nous a rappelé de manière brutale et douloureuse que personne n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas ». Au mois de mai suivant, à l’Assemblée mondiale de la santé, les 194 membres de l’OMS ont alors adopté la décision d’examiner un nouveau traité international sur les pandémies lors d’une session extraordinaire dont le processus d’élaboration, confié à un organe intergouvernemental de négociation, a été lancé en décembre de la même année.

En parallèle, les États membres de l’OMS doivent également accepter les révisions du Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS (voir encadré). Les réformes en discussion aujourd’hui doivent permettre à l’OMS de « tirer rapidement la sonnette d’alarme en s’appuyant sur des preuves et sans bureaucratie », selon les mots d’Helen Clark, ancienne première ministre travailliste néo-zélandaise qui a présidé le Groupe indépendant d‘évaluation de la réponse internationale au Covid.

L’OMS, le règlement sanitaire international et sa réforme en cours

L’OMS a pour objectif « d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ». Elle est mandatée pour diriger et coordonner les activités sanitaires internationales, fournir une assistance technique et stimuler et faire progresser les travaux visant à éradiquer les maladies. Son organe décisionnel, l’Assemblée Mondiale de la Santé est compétente pour adopter conventions et autres actes internationaux et peut « légiférer » sur des règlements relatifs aux exigences sanitaires et de quarantaine et autres procédures destinées à prévenir la propagation internationale des maladies et des pandémies (voir la constitution de l’OMS).

La coopération internationale dans le domaine de la santé remonte au milieu du XIXème siècle, avec la première conférence internationale sanitaire adoptant des normes internationales de lutte contre le choléra. Créée en 1948, l’OMS adopte le premier règlement sanitaire international en 1951, amendé en 1969. Il vise alors principalement six maladies : choléra, peste, fièvre jaune, variole, fièvre récurrente, et typhus.

Avec l’émergence du VIH, la propagation des maladies endémiques dans de nouvelles régions du monde et les épidémies de fièvre hémorragique virale, le RSI devient manifestement insuffisant au tournant des années 2000. Une révision est demandée par l’Assemblée mondiale de la santé en 1995, mais c’est avec l’épidémie de SRAS en 2003 que s’impose l’impératif d’une gouvernance mondiale de la santé a pris une nouvelle dimension. Alors que des cas de SRAS avaient été identifiés dès novembre 2002, la Chine n’a notifié l’OMS qu’en février 2003. La révision du RSI s’achève en 2005 pour une entrée en vigueur en 2007.

Le RSI oblige les États parties à développer des capacités de base pour détecter, évaluer et signaler les éventuelles urgences de santé publique de portée internationale et y répondre. Il prescrit des capacités de surveillance et d’intervention, ainsi que de contrôle et d’endiguement des maladies aux points d’entrée (terre, air, mer). Il définit les capacités de base minimales requises aux niveaux local et national pour détecter une morbidité et une mortalité inattendues, communiquer les informations essentielles, confirmer et évaluer l’état des événements signalés ; le RSI exige des États parties qu’ils notifient rapidement à l’OMS les événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale (selon un algorithme décisionnel fourni en annexe du RSI), avec l’obligation permanente d’informer l’OMS et de répondre aux demandes de suivi.

Si le RSI offre un cadre réglementaire essentiel pour limiter la propagation internationale des maladies, quinze ans d’expérience ont mis en lumière, avant même la pandémie de Covid-19, les défis majeurs que pose la mise en œuvre du RSI et ses principales lacunes. Les États parties, en particulier, ont sapé l’efficacité du RSI en ne respectant pas pleinement leurs obligations internationales. En premier lieu, s’agissant des « capacités de base » requises face aux épidémies : en 2014, seuls 64 États déclaraient avoir atteint les capacités essentielles, tandis que 48 ne répondaient même pas à l’OMS. Pour Lawrence Gostin, chercheur en santé globale et acteur majeur de la révision de 2005, « les gouvernements n’ont pas correctement financé et mis en œuvre les capacités requises, tandis que l’aide internationale a été limitée ». Par ailleurs, bien que le RSI appelle au partage d’informations en cas d’alerte, les pays continuent de retarder les notifications et/ou de limiter les informations communiquées. Avant même le Covid-19, le manque de transparence et de coopération a été manifeste en Afrique de l’Ouest lors de l’épidémie d’Ebola et en Arabie saoudite lors de l’épidémie de MERS. Les gouvernements ne partagent pas non plus les informations pertinentes concernant les voyageurs internationaux. Le leadership de l’OMS pour la mise en œuvre du RSI a été contesté pour ses faiblesses tout au long des deux dernières décennies, et généralement attribué à un financement insuffisant. Mais des lacunes dans le texte du RSI lui-même ont été également dénoncées, notamment en ce qui concerne le partage des échantillons et les menaces zoonotiques ; le refus de l’Indonésie, en 2006, de partager avec l’OMS des échantillons du virus H5N1 a marqué les esprits. En réponse, l’OMS a négocié, en dehors du cadre du RSI, un plan de préparation à la grippe (Pandemic Preparation Framework) qui a abouti en 2011 à des dispositions plus fortes en matière de partage d’information de la part des pays.

A la lumière du Covid, un processus de réforme du RSI a été engagé. Il est mené en parallèle avec la préparation du futur traité sur les pandémies. Les amendements des Etats membres sont accessibles durant le processus de négociation sur le site de l’OMS. Lors de la création de l’organe de négociation chargé du futur traité, l’Assemblée mondiale de la Santé a noté que « le processus d’élaboration du nouvel instrument et les travaux en cours […] doivent être cohérents entre eux et complémentaires, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre et le renforcement du RSI ». L’Assemblée de la Santé a en outre demandé au groupe de travail chargé de la réforme du RSI « d’agir en coordination avec le processus établi par l’organe de négociation, y compris en instaurant une coordination régulière entre les deux bureaux et en alignant les calendriers des réunions et les plans de travail, car le Règlement sanitaire international (2005) comme le nouvel instrument sont censés jouer des rôles clés en matière de prévention, de préparation et de riposte face aux pandémies à l’avenir ».

L’un des moins qui pose problème dans la révision du RSI concerne les mesures de fermeture des frontières. Comme le soulignait Le grand continent en 2020, « La réticence des États à signaler rapidement les épidémies est intimement liée au troisième défi, à savoir que les États qui ne sont pas directement touchés par l’épidémie se sont montrés prêts à introduire des restrictions préventives en matière de voyage et de commerce à l’encontre de l’État déclarant, même dans les situations où l’OMS a clairement indiqué que de telles restrictions ne sont pas objectivement justifiables ». Pour Le grand continent, la solution réside du côté d’incitations financières, et non de sanctions, à l’attention des pays déclarants. Le sujet reste ouvert à ce stade.

« Personne n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas » : l’adage, signé de chefs d’Etat du monde entier, lançait le processus de rédaction du futur traité. Mais aujourd’hui, le processus de négociation suscite l’inquiétude, en particulier depuis la réunion qui a eu lieu mi-septembre en marge de l’Assemblée générale des Nations-Unies de septembre consacrée à la préparation et à la prévention des pandémies.

Déni mondial ou réflexion en cours ?

Le premier constat est amer : alors que le Covid-19 continue à ôter trois fois plus de vies que la grippe saisonnière, l’heure est clairement au déni de la pandémie chez les chefs d’Etat. Comme le soulignaient mi-septembre dans Le Monde Antoine Flahault et Michel Kazatchkine, deux éminents spécialistes français de la santé mondiale : « quelques mois après la fin déclarée par l’Organisation mondiale de la santé de l’urgence pandémique mondiale, le mot d’ordre semble au silence et au déni feignant l’oubli ». En témoigne crûment la réunion extraordinaire (« high-level ») de l’Assemblée générale des Nations unies sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies qui vient d’avoir lieu à New York : ni le président français, ni le chancelier allemand, ni la présidente de la Commission n’y ont participé… « perhaps a not-so-high level meeting ! » ont raillé les observateurs.

De même, alors que, pendant près de deux ans, la pandémie de Covid-19 a été un thème prioritaire de toutes les réunions du G7, du G20, du Conseil européen et des sommets diplomatiques régionaux, Emmanuel Macron n’a prononcé ni le mot « santé » ni le mot « pandémie » dans son discours de rentrée à la conférence des ambassadeurs. Pour Antoine Flahault et Michel Kazatchkine, la conclusion qu’il faut en tirer est sombre : « Le désarroi devant l’urgence sanitaire laisse place, sans que l’on en tire les leçons, à l’omission, voire à la négligence ».

S’il semble possible de trouver des accords prochainement sur de meilleurs systèmes de veille, de surveillance et d’alerte, en revanche la communauté internationale ne s’est pas dotée, pour l’instant, des dispositifs nouveaux indispensables : ni mécanisme de financement de la préparation aux risques pandémiques pour les pays pauvres, ni financement d’urgence mondial en cas d’émergence d’une nouvelle pandémie, ni constitution d’un « conseil de sécurité sanitaire » international au plus haut niveau politique avec pour mission d’empêcher que l’on retourne dans l’oubli et le déni.

Pour Lawrence Gostin, professeur de droit sanitaire mondial à l’université de Georgetown, qui a participé à la rédaction du futur traité depuis le début, les premiers brouillons du traité étaient pourtant plus que prometteurs : « ils ont envisagé des choses que nous n’avions jamais envisagées auparavant ». Parmi ces idées figurait une approche de la lutte contre les pandémies fondée sur le principe d’une seule santé (« one health »), c’est-à-dire sur les interactions entre les personnes, les animaux et leur environnement. Le plan initial pour le nouveau traité comportait des actions sur la déforestation et la prévention de la transmission animal/homme. Par ailleurs, Gostin souligne que les premières versions du traité comportaient des mécanismes de financement pour que les pays du Nord et du Sud soient autosuffisants dans l’accès aux technologies pharmaceutiques en cas de pandémie.

Mais au fil du temps, le traité a été dilué et défiguré : « la volonté politique s’est estompée », constate amèrement Gostin, qui attribue cette négligence au fait que les souvenirs mêmes de la crise pandémique se sont éloignés. Pour Health Policy Watch, il décrit comment, dans les versions successives, les options à négocier varient encore de l’action résolue à l’inaction pure et simple : « Par exemple, le texte du projet de juin 2023 proposait deux choix : soit établir des obligations fortes en faveur l’approche « one health » – soit ne même pas la mentionner. Pareille dichotomie laisse peu de place au compromis… ».

La stratégie « one health » au cœur des négociations

Parmi les objets de négociation, la capacité du traité à donner corps à la logique « one health » est essentielle. La prévention des zoonoses à travers une articulation robuste des liens entre la santé humaine, la santé animale et l’environnement nécessite une coopération et une gouvernance intersectorielles. Si l’accord sur les pandémies demeure certes un instrument de l’OMS, il paraît impératif de le relier explicitement au droit et à la gouvernance de l’environnement, de la biodiversité et du climat. Les organismes concernés sont l’Organisation mondiale de la santé animale, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme des Nations unies pour l’environnement et l’Organisation mondiale du commerce. Or ce type de coordination intersectorielle est largement absent du projet actuel, considéré par certains observateurs comme trop centré sur le volet sanitaire. Il est vrai qu’une telle coordination représente en elle-même un défi : un traité de lutte contre les pandémies peut-il inclure des considérations sur la vaccination des élevages, les mesures de biosécurité qui relèvent de l’agriculture, l’abattage des élevages ou des oiseaux en cas de menace ? S’il est incontestable que la coordination des dispositifs de surveillance est incontournable dans une approche One health, en revanche, l’intégration des décisions d’intervention, et leur coût économique majeur, est extrêmement exigeante et probablement difficile à organiser dans le cadre d’un traité OMS.

Pour Gostin, cet aspect signale un enjeu structurel. À Genève, la plupart des négociateurs sont issus du secteur de la santé et n’ont pas de perspective globale ; celle-ci n’est pas non plus porté par la société civile, trop largement absente des discussions. Plusieurs acteurs appellent à s’inspirer des négociations de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) en 2005, et de l’Assemblée générale extraordinaire des Nations unies sur le sida en 2001, qui aura permis, grâce à une mobilisation politique et solidaire sans précédent contre la maladie, à plus de 25 millions de personnes dans les pays à faibles et moyens revenus de vivre quasi normalement en ayant accès aux traitements antirétroviraux.

Dans les deux cas, la société civile a joué un rôle crucial au cœur du processus de négociation. Les leçons tirées de la lutte antitabac et de la pandémie de sida montrent que les véritables réformes transformationnelles nécessitent une forte mobilisation sociale, solidaire et politique. « Si l’OMS autorise la participation de la société civile, celle-ci reste souvent formelle » déplore pourtant Gostin. Contrairement aux négociations de la CCLAT et au VIH, les négociations de l’accord sur la pandémie ne font pas l’objet d’un plaidoyer issu de la société civile – un silence problématique que Michel Kazatchkine soulignait déjà pour Terra Nova en octobre 2020.

Lancement de la nouvelle stratégie française en santé mondiale

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre, le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, et la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna ont annoncé le lancement de la nouvelle stratégie française en santé mondiale 2023-2027. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de répondre aux défis de la santé mondiale (dérèglement climatique, croissance démographique, inégalités…) en faisant appel à l’ensemble des acteurs français et internationaux, dans une logique « one health » et en défendant l’accès universel à la santé. Coordonnée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), le ministère de la Santé et la Prévention (MSP) et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), la stratégie en santé mondiale sera lancée en octobre 2023 à Lyon.

Souveraineté, sanctions, gouvernance

L’enjeu de la souveraineté des Etats à l’égard des règles du futur traité est également au cœur des négociations. Le point d’achoppement est bien connu, puisqu’il est déjà central dans les négociations internationales qui entourent les révisions périodiques du Règlement sanitaire international depuis 1951.

Selon des publications virales sur les réseaux sociaux, l’OMS se préparerait avec ce traité à « contrôler les politiques intérieures » des Etats en cas de future pandémie. Les messages invitent à signer une pétition qui a reçu près de 100.000 signatures pour s’opposer à la signature par la France.

L’OMS propose une page « FAQ » sur son site pour répondre aux inquiétudes du grand public concernant le projet de traité. Concernant la « perte de souveraineté », la réponse proposée aux internautes se veut rassurante : « Les États membres décideront des termes de l’accord, et notamment si certaines de ses dispositions seront juridiquement contraignantes pour les États membres en vertu du droit international. Un tel accord devrait contribuer à empêcher que de futures épidémies n’entravent la liberté des personnes de voyager, de travailler, de s’instruire et, surtout, de mener une vie saine à l’abri des maladies évitables, comme le prévoit un autre accord mondial, la Constitution de l’OMS ». De fait, dans l’actuel projet de traité disponible en ligne (daté de juin 2023) le principe de souveraineté figure en tête du texte (article 3) et est ainsi défini : « Les États ont, conformément à la Charte des Nations unies et aux principes généraux du droit international, le droit souverain de légiférer et de mettre en œuvre des lois dans le cadre de leurs politiques de santé. Ce faisant, ils doivent défendre les buts et objectifs du (présent traité) et s’acquitter des obligations qui en découlent d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures des autres États ».

Pour l’heure, le processus de décision et de mise en œuvre du traité est confié, dans le projet de l’été 2023, à une « conférence de parties » (article 20), à laquelle serait subordonné un « comité d’implémentation et de compliance » (article 22) qui devra « être de nature à faciliter les choses (facilitative in nature) et fonctionner de manière transparente, non accusatoire et non punitive, en accordant une attention particulière aux capacités nationales et régionales et à la situation des parties, en particulier aux besoins des parties qui sont des pays en développement ».

Sur cette base, les doutes portent notamment sur la capacité de l’OMS, qui représente des ministères de la santé politiquement faibles, à superviser et à faire respecter le type d’engagements stricts et contraignants qui seraient nécessaires pour une réponse efficace à une pandémie. En arrière-plan se joue une forme de rivalité entre l’OMS et les Nations unies : alors que les processus à Genève et à New York devraient être synergiques, certains acteurs comme Gostin pointent qu’il y a eu trop peu de coopération, ce qui est d’autant plus décevant que l’OMS a été la première agence spécialisée des Nations unies, créée en 1948. Si l’OMS est incontestablement le chef de file international en matière de santé, il est tout aussi clair que la réponse aux pandémies requiert un soutien politique de haut niveau et une approche gouvernementale globale qui dépasse largement le secteur de la santé : c’est là le plaidoyer des tenants d’un pilotage de la réponse aux pandémies placé au niveau du secrétariat général de l’ONU. « Entre Genève et New York, il ne devrait pas s’agir d’une compétition, mais c’est parfois le cas », déplore Gostin. Les partisans d’une gouvernance placée au niveau des Nations unies ont proposé la création d’un mécanisme indépendant de gouvernance des pandémies au sein du bureau du secrétaire général des Nations unies, et/ou d’un conseil des menaces mondiales des Nations unies, pour superviser la mise en œuvre de tout accord sur les pandémies approuvé par les États membres de l’OMS. Helen Clark, sur la base du rapport du panel indépendant d’évaluation de la réponse mondial au Covid qu’elle a présidé, soutient fortement cette option : « Je continue de penser qu’une action au niveau des chefs d’État et de gouvernement est indispensable pour briser le cycle de panique et de négligence qui s’installe autour des pandémies et pour maintenir l’élan politique autour de la préparation et de la réponse ». Ce comité serait chargé de « maintenir tout le monde en alerte sur la nécessité de se préparer, et de soutenir la mobilisation des financements pour soutenir […] la capacité des pays à revenu faible et moyen ». Pour Helen Clark, « nous devons rompre le cycle de la panique et de la négligence. Comme nous l’avons vu avec la pandémie de Covid, qui n’est pas vraiment terminée, nous sommes passés par la phase de panique et nous sommes bien engagés dans la phase de négligence. Pour briser ce cercle vicieux, il faut une attention politique soutenue sur l’importance de la préparation et de la réponse, faute de quoi nous serons condamnés à répéter les douloureuses leçons de l’histoire ».

Mais cette position interroge à son tour les faiblesses structurelles du secteur de la santé au sein des Nations unies. En marge de l’Assemblée générale de septembre, Zeid Ra’ad Al Hussein, ancien haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a appelé à remédier aux faiblesses du système des Nations unies lui-même dans deux secteurs : la santé et le climat. « Certaines parties du système des Nations unies sont très développées et matures, avec des mécanismes hiérarchisés et un certain degré d’abandon de souveraineté par les Etats, ce qui est acceptable. Mais d’autres parties du système des Nations unies sont extrêmement sous-développées, presque primitives, avec des processus d’action extrêmement lents. La santé est l’un de ces secteurs. Le climat en est un autre. A l’inverse, dans le domaine des droits de l’homme, on dispose d’un éventail intéressant de mesures incitatives et dissuasives pour amener les gouvernements à agir. Cela n’existe pas lorsqu’il n’y a qu’un système basé sur le volontariat, et c’est ce qui se passe dans le domaine de la santé ».

De fait, l’OMS est depuis longtemps opposée aux mesures obligatoires et aux sanctions pour faire respecter le Règlement sanitaire international (RSI). Les États membres acceptent les mesures d’incitation, mais sont réticents à l’idée de mesures d’exécution. Pour Gostin toutefois, ces leviers devraient être complémentaires : « Les carottes pourraient inclure le financement des systèmes de santé dans les pays à faible revenu. Les bâtons pourraient inclure la divulgation publique des pays qui ne respectent pas leurs obligations internationales. Il pourrait également y avoir une forme de système d’arbitrage, comme c’est le cas à l’Organisation mondiale du commerce. L’histoire du RSI nous enseigne qu’en l’absence de mécanismes de conformité efficaces, les pays ne respectent souvent pas leurs obligations internationales. La bonne gouvernance exige des formes de responsabilité plus performantes, comme un mécanisme de contrôle indépendant habilité à enquêter sur les épidémies ou les violations des traités et à faire respecter les engagements, une allocation équitable des ressources, et des rapports réguliers sur les progrès accomplis, avec une certaine marge de manœuvre pour la participation de la société civile ».

Si les négociateurs du futur traité semblent pour l’heure dans l’impasse, une piste de compromis pourrait résider dans les propositions des États-Unis et du bloc africain qui font l’objet de négociations dans le cadre parallèle (cf. encadré) des processus de réforme du RSI ; ces propositions prévoient la création d’un « comité de compliance » composé des principaux États membres. Ce comité serait chargé de trouver les moyens de mieux garantir le respect des règles par les États. Force est bien de constater que la question des sanctions reste donc très ouverte à ce stade.

Accès aux outils pharmaceutiques

Pour la plupart des commentateurs, c’est toutefois l’enjeu de l’équité entre pays à revenu élevé et pays à faible revenu qui est le point central des négociations du futur traité.

Les inégalités dans l’accès aux vaccins du Covid semblent avoir contribué à creuser plus profondément le fossé qui sépare les pays à ressources limitées des pays riches. Les acteurs parlent de « ressentiment » au Sud, et Kate Dodson, vice-présidente chargée de la santé mondiale à la Fondation des Nations unies, reconnaît que le processus est difficile : « Les États membres abordent ces négociations avec des expériences très différentes. Je pense qu’il y a un déficit de confiance. Et il y a des points de vue très différents sur les meilleurs moyens de préparer le monde à la prochaine pandémie ».

L’enjeu du désaccord met en rivalité deux biens essentiels à la réponse aux pandémies : l’accès aux données de surveillance d’une part, l’accès aux vaccins et traitements d’autre part. Les pays riches accordent la priorité au plein accès des gouvernements et des scientifiques aux données scientifiques, aux échantillons d’agents pathogènes et au séquençage génomique. Mais les pays à faible revenu considèrent le partage de ces échantillons et données comme leur seul pouvoir de négociation pour un partage équitable des ressources. Leur ligne rouge : ne pas partager des informations scientifiques qui seront utilisées pour développer des vaccins et des médicaments auxquels ils n’auront pas accès en retour.

À l’instar des discussions sur le changement climatique, le principe des « responsabilités communes mais différenciées » (CBDR) joue un rôle important dans ces débats ; établi comme principe 7 dans la déclaration de Rio de 1992, le principe signifie que les pays ont des obligations distinctes en fonction de leur statut socio-économique et de leurs contributions historiques à la question, telles que la prévention des pandémies. Mais le désaccord persiste quant à l’application de ce principe à la gouvernance des pandémies.

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’accord sur un financement fiable et durable, sur l’assistance technique, sur le transfert de technologie et sur l’allocation équitable des ressources vitales. Plusieurs méthodes innovantes pour parvenir à une plus grande équité sont explorées. Un modèle prometteur est le cadre de préparation à une pandémie de grippe (PIP). Dans ce cadre, l’industrie pharmaceutique, avec la recherche académique internationale, a accès à des échantillons d’agents pathogènes et s’engage en retour à fournir des doses de vaccins ou de médicaments, ou à apporter un financement à l’OMS. L’OMS distribue ensuite les bénéfices aux pays sur une base équitable. Les transferts de technologie sont également au cœur des réflexions, de façon à ce que les pays à revenu faible ou intermédiaire acquièrent la capacité de fabriquer eux-mêmes des produits d’urgence et ne dépendent pas de la philanthropie.

L’enjeu du Fonds Pandémie

Dans les réflexions sur une architecture globale de la santé, la rivalité OMS/Nations unies en matière de gouvernance se décline également en une rivalité OMS/Institutions de Brettonwood sur les financements. Dans ce cas, la réponse est plus immédiate : les financements nécessaires à la prévention et la gestion des pandémies dépassent largement les budgets et les capacités de gestion et d’absorption financières d’une organisation telle que l’OMS, qui est dotée d’un budget annuel limité et qui n’a pas de relation systémique avec les trésors nationaux.

La pandémie de COVID-19 a révélé des lacunes majeures dans la préparation et la réponse aux épidémies, et le manque de ressources financières a pu contribuer à ces échecs et à ces faiblesses. En réponse, de nombreuses propositions ont été faites pour mieux financer la préparation et la réponse aux pandémies, notamment par le Groupe indépendant pour la préparation et la réponse aux pandémies (IPPPR) et le G20. En mai 2021, l’IPPPR a recommandé la création d’une facilité internationale de financement des pandémies ; cette facilité devrait avoir la capacité de mobiliser des financements pour les efforts de préparation et de réponse – avec un financement à long terme (c’est-à-dire 10 à 15 ans) pour soutenir les efforts continus de préparation aux pandémies, ainsi que la capacité de débourser rapidement jusqu’à 100 milliards de dollars pour aider à répondre aux pandémies (« surge capacity »). Les ressources financières destinées aux efforts de préparation seraient préaffectées, tandis que celles destinées à la réponse à la pandémie conserveraient la flexibilité nécessaire pour s’adapter à la menace. La facilité elle-même serait financée par les économies les plus riches pour la plus grande partie, en plus des niveaux budgétaires de l’aide publique au développement.

Le G20 a convenu d’établir ce nouveau mécanisme de financement pour la santé mondiale hébergé par la Banque mondiale ; en juillet 2022, le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé la création du Fonds d’intermédiation financière (FIF) pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies. La « surge capacity » ne fait toutefois pas partie du Fonds ; c’est au G20 de l’organiser dans le cadre des capacités d’urgence qui relèvent du FMI et de la Banque mondiale, l’idée étant plutôt d’inclure les pandémies comme déclencheur des mécanismes d’allègement de la dette, etc. puisque, en cas de pandémie, les dépenses de santé restent largement minoritaires par rapport à des mesures telles que le soutien aux entreprises ou aux ménages.

Rebaptisé par la suite Fonds de lutte contre la pandémie, il est destiné à soutenir exclusivement les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, et a été officiellement lancé en septembre 2022. Administré par la Banque mondiale avec un secrétariat OMS, le Fonds est toutefois encore bien en deçà de son objectif de financement : 2 milliards de dollars ont été réunis à ce jour. Un montant très en-deçà de l’objectif du Fonds de mobiliser 10,5 milliards de dollars par an, et bien sûr jugé insuffisant par rapport aux sommes nécessaires pour que les pays endettés améliorent leurs systèmes de santé et préparent les hôpitaux, les systèmes de données et les laboratoires à faire face aux menaces futures. De fait, les estimations qui font référence concernant les besoins de la lutte mondiale contre les pandémies sont d’un autre ordre : 124 milliards pour que l’ensemble des pays satisfassent les indicateurs de préparation de l’OMS sur cinq ans. En outre, les premières critiques à l’égard de ce fonds font valoir, par exemple dans le British Medical Journal, qu’il est davantage calibré pour les investissements de préparation aux menaces que pour abonder les besoins d’une réponse urgente en cas de crise. Amina Mohammed, vice-secrétaire générale de l’ONU, a souligné en marge de l’Assemblée générale des Nations unies de septembre qu’il était nécessaire de mettre en place un programme de « relance » des objectifs du Millénaire pour le développement, comprenant des réformes « profondes » de l’architecture financière de la santé mondiale. De fait, des réflexions en ce sens sont en cours au G20 dans le cadre d’un groupe de travail conjoint sur les finances et la santé: sur la base d’une analyse des mécanismes de financement mobilisés face au Covid, de leurs succès et de leurs lacunes, des propositions sont sur la table visant à optimiser le financement actuel de la réponse en termes de rapidité, de coordination et de financement des risques, impliquant les institutions financières internationales, les agences multilatérales et les donateurs privés. Les travaux en cours au sein du G20 High Level Independent Panel on Financing the Global Commons for Pandemic Preparedness and Response vont dans ce sens.

Si les réponses élaborées dans le cadre du G20 semblent prometteuses en matière de financement de la prévention et de la réponse aux pandémies, en revanche les perspectives semblent aujourd’hui fragiles dans le cadre du futur traité. L’espoir d’une reprise active des négociations se concentrait sur l’Assemblée générale des Nations unies de septembre à New York. De fait, les dirigeants du monde entier ont bel et bien adopté une déclaration politique reconnaissant la nécessité pour les nations de travailler ensemble pour prévenir et répondre aux futures pandémies. Dans un communiqué, l’Organisation mondiale de la santé a qualifié cette déclaration d’« historique », considérant qu’elle pourrait relancer la négociation d’un traité. Pour Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, « cette déclaration est un signal fort de la part des pays qui s’engagent à tirer les leçons de la pandémie de COVID-19 et à renforcer les défenses mondiales contre les pandémies ». La déclaration affirme qu’une réponse forte à la pandémie nécessite de renforcer le leadership et la solidarité mondiale.

Cependant, beaucoup d’observateurs estiment que cette déclaration n’est qu’un vœu pieux, sans engagements clairs ni appel à une véritable responsabilité : « beaucoup de phrases de haute voltige, beaucoup d’autosatisfaction », dénonce Gostin, « mais presque rien en termes d’action, d’engagement ou de financement ». Pour lui, nous sommes en train de gâcher le moment le plus important pour la sécurité sanitaire mondiale depuis la création de l’OMS en 1948, faute d’attention de la part des dirigeants politiques. « Après toutes les souffrances causées par le Covid-19, toutes les pertes en vies humaines, l’enfoncement des gens dans la pauvreté absolue, nous avons maintenant une chance de faire quelque chose qui peut vraiment rendre le monde un peu plus sûr, un peu plus sécurisé et plus juste ». Il ne reste que huit mois pour voir dans quelle mesure cette promesse deviendra réalité.

La situation présente illustre toutefois deux points. D’abord, le défaut de confiance dont souffre l’OMS : réponse insuffisante à l’urgence, défaut de coordination et défaut de leadership, manque d’indépendance, constat de la sous-préparation des systèmes de santé et de l’insuffisance des financements, puis retombée collective dans la négligence faute de direction convaincante en matière de gouvernance sanitaire mondiale… le cycle des étapes successives de la défiance à l’égard de l’OMS est bien connu et se répète à chaque alerte.

Mais la situation présente illustre aussi la complexité des enjeux soulevés par la pandémie : financements, implémentation opérationnelle d’une logique intersectorielle One health, gouvernance de la surveillance, de l’alerte et de la réponse sanitaire … ces problèmes apparaissent aujourd’hui distincts et engendrent de fait des efforts de réponse distincts. A côté du traité en préparation, différentes initiatives politiques parallèles sont prises, notamment au G7 et au G20, pour résoudre différents problèmes : elles progressent toutes lentement et de façon inégale, mais des embryons de solutions sont mis sur la table. Peut-on considérer avec Carolyn Reynolds, spécialiste de santé globale au Center for strategic International Studies, que « l’occasion de commencer à briser le cycle de la crise et de la complaisance et de renforcer la sécurité mondiale est enfin à portée de main » ? Dans le cadre de la discussion en cours de la réforme des financements de la Banque mondiale, avec une très forte impulsion de son nouveau président, il faut souhaiter que s’impose l’idée que la prévention des pandémies, au même titre que la lutte contre le changement climatique, est un bien public global.