Les Zones à faibles émissions (ZFE) sont au cœur d’une vive controverse. Instrument de lutte contre les dégâts sanitaires causés par la pollution de l’air, elles sont aujourd’hui accusées d’être des « zones de forte exclusion sociale ». Les élus RN à l’Assemblée nationale proposent même leur suppression pure et simple. Thierry Pech et Mélanie Heard montrent dans les pages qui suivent que les dommages sanitaires de la pollution de l’air demeurent non seulement élevés mais socialement concentrés sur les plus modestes. Ils soulignent également les fake news véhiculées sur le texte de loi par les élus RN. Enfin, ils mettent en exergue des besoins de documentation largement insatisfaits ainsi qu’un éventail de solutions et d’expérimentations susceptibles de concilier impératif sanitaire et justice sociale.

Des députés RN ont récemment déposé une proposition de loi portant suppression des Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) créées par la LOM en 2019 et renforcées par la loi « Climat et résilience » en 2021. Ils prétendent en effet que les ZFE-m conduiront à interdire de circulation dans les cœurs d’agglomérations les ménages modestes du périurbain et les professionnels qui s’y rendent chaque jour pour travailler.

Ce diagnostic fait silence sur les dommages sanitaires de la pollution de l’air ambiant, qui sont pourtant la raison d’être de ce cadre légal. En dépit des progrès réalisés ces dix dernières années, cette pollution est toujours responsable de plusieurs dizaines de milliers de décès prématurés et de nombreuses pathologies. Ces dommages sont en outre concentrés sur les publics les plus modestes. Par ailleurs, les progrès de la connaissance en santé environnementale ont déjà conduit l’OMS à durcir ses recommandations et risquent de pousser l’Union européenne à faire de même avec ses seuils réglementaires. L’heure n’est donc pas à baisser la garde, mais au contraire à redoubler d’effort. D’autant que l’Etat français a déjà été condamné pour manquement à ses obligations en la matière, à la fois par la Cour de justice de l’Union européenne et par le Conseil d’Etat, et que des victimes particulières commencent à demander réparation devant des juridictions pénales.

Les députés RN commettent également de graves erreurs d’interprétation sur le cadre légal actuel. La LOM de 2019 n’imposait l’instauration d’une ZFE-m qu’aux agglomérations ayant régulièrement dépassé les normes règlementaires de qualité de l’air, et elle laissait aux collectivités locales la liberté de l’organiser à leur guise (périmètre, nature et calendrier des restrictions, véhicules concernés…). La Loi Climat et résilience (2021) a durci ce cadre en imposant aux agglomérations en dépassement un calendrier de restrictions : interdiction des véhicules Crit’Air 5 dès 2023, des Crit’Air 4 dès 2024 et des Crit’Air 3 en 2025. Si les métropoles de Paris, Lyon et Aix-Marseille vont certainement se trouver sous cette contrainte, beaucoup d’autres vont y échapper. La même loi « Climat et résilience » fait en outre obligation à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants de se doter d’une ZFE-m à compter du 31 décembre 2024, mais, là encore, elle les laisse libre de l’organiser comme elles le souhaitent. La réalité est que les ambitions les plus sévères en matière de calendrier et de restrictions ont été fixées par des métropoles qui ont-elles-mêmes pris l’initiative d’une ZFE-m, des ambitions que l’on ne peut donc imputer ni à l’Etat ni au législateur.

Avant de décréter que les ZFE-m vont se transformer en « zones à forte exclusion sociale », encore faut-il connaître le nombre de ménages et de professionnels qui risquent d’être exposés, dans chaque agglomération concernée, à d’éventuelles restrictions de circulation. Dans la plupart des cas, il est impossible de le savoir avec précision. Un travail d’enquête statistique reste à faire, qui sollicitera la mobilisation de plusieurs jeux de données (SIV, recensement, etc.) et qui ne peut être correctement paramétré qu’à la condition de connaître les caractéristiques de la ZFE-m (périmètre, ambitions, contraintes…). En outre, ce travail d’enquête doit tenir compte de l’attrition naturelle du parc des véhicules les plus anciens (Crit’Air 4 et 5) dans les deux années qui viennent. Ce travail devrait être placé sous la responsabilité conjointe de l’Etat et des collectivités concernées.

Enfin, avant d’en appeler à la suppression in utero des ZFE-m et donc au sacrifice de l’impératif sanitaire au nom de la justice sociale, il serait utile d’explorer les solutions et réponses qui permettent de les concilier. La présente note propose, pour finir, un passage en revue de ces solutions. Qu’il s’agisse du développement de l’électromobilité, des RER métropolitains, des cars express à haute fréquence, du développement des mobilités douces sur les courtes distances ou du covoiturage, les réponses ne manquent pas et beaucoup sont déjà en expérimentation. Mais il importe que chaque agglomération compose à partir de ses besoins propres sa batterie d’instruments privilégiés. C’est à ce travail qu’elles devraient s’atteler dès à présent.

Alors qu’elles étaient passées quasiment inaperçues lors de l’adoption de la loi LOM en 2019, puis de la loi Climat et résilience en 2021, les « Zones à faibles émissions mobilité » ou « ZFE-m » passent aujourd’hui pour des « bombes sociales à retardement ». En cause, les contraintes que ces dispositifs feraient peser sur les ménages modestes et certains professionnels (artisans, TPE…) alors même qu’il leur serait difficile de changer de véhicule pour s’aligner sur des normes d’émission plus exigeantes dans les cœurs d’agglomération.

Le procès est d’autant plus singulier que la politique visée relève en bonne partie des collectivités locales qui pourront lui donner des formes très variables d’une agglomération à l’autre, et qu’elle aspire justement à améliorer les conditions d’existence des ménages modestes : la pollution de l’air urbain nuit en effet particulièrement à la santé des moins aisés.

Au lieu de s’efforcer de situer clairement les difficultés et de rechercher des solutions qui concilient impératifs sanitaires et justice sociale, des voix commencent à s’élever pour décrire les « zones à faibles émissions » comme des « zones de forte exclusion », notamment pour les ménages des classes populaires et moyennes qui résident dans le périurbain, privilégient des véhicules d’occasion et ont un usage quotidien des cœurs d’agglomération, en particulier pour se rendre au travail.

Les députés du Rassemblement national ont ainsi récemment une proposition de loi (PPL) qui vise à supprimer le cadre légal mis en place depuis 20191. On lit dans l’exposé des motifs que, « dès le 1er janvier 2025, les véhicules dotés des vignettes Crit’Air 5, 4 et 3, qui représentent 40 % du parc automobile actuel, ne pourront accéder à plus d’une quarantaine d’agglomérations »

. Et encore que « la quasi-totalité de nos compatriotes seront concernés par cette mesure ». La conclusion ne tarde pas : « ces ZFE risquent de se transformer en zones à fortes exclusions pour un grand nombre de nos concitoyens. (…) C’est pourquoi, il y a urgence à supprimer les zones à faibles émissions qui sont socialement injustes, viennent cibler les ménages de la classe moyenne et pointer du doigt les automobilistes qui ne sont pas à eux seuls responsables de la pollution. »

Ce tableau élude délibérément les risques sanitaires liés à la circulation des véhicules thermiques les plus polluants dans les grandes agglomérations (I) : les élus du RN passent par pertes et profits les dizaines de milliers de décès prématurés et de pathologies imputables chaque année à la pollution de l’air dans notre pays, alors même que des victimes engagent des actions en réparation toujours plus nombreuses devant les juridictions. Sur ce chapitre de la santé de nos compatriotes, la proposition de loi du RN ne propose… rien !

Les explications des députés RN reposent en outre sur une lecture superficielle et erronée de la situation (II). D’une part, les véhicules Crit’Air 5, 4 et 3 ne représentent pas « 40% du parc automobile actuel » mais plutôt un tiers et leur part aura encore décru au 1er janvier 2025, les Crit’Air 4 et 5 constituant d’ores et déjà une faible part des véhicules en circulation ; il est du même coup encore plus faux d’affirmer que « la quasi-totalité de nos compatriotes seront concernés par cette mesure ». D’autre part, le cadre réglementaire et législatif actuel ne dit pas du tout que l’ensemble de ces véhicules « ne pourront pas accéder » aux agglomérations concernées à compter du 1er janvier 2025.

Cela ne signifie pas pour autant que la mise en place des ZFE-m ne soulèvera pas de difficultés, mais celles-ci mériteraient d’abord d’être soigneusement documentées à l’échelle locale, agglomération par agglomération (III). Or, de ce point de vue, le travail reste largement à réaliser et il n’est pas de la seule responsabilité de l’Etat. L’inventaire des besoins dépendra notamment des périmètres des ZFE et des dispositions que les collectivités locales auront décidé de leur associer. Dans ce domaine comme dans beaucoup de secteurs de la transition écologique, le succès passe par la mobilisation des collectivités et la qualité de leur coopération à la fois entre elles (à l’échelle du pôle urbain et de sa couronne) et avec les services de l’Etat.

Plutôt que de décréter la mort in utero des ZFE-m comme le propose le RN, l’heure est plutôt à organiser le débat sur les conditions de leur mise en œuvre, comme le soulignait récemment Jean-Philippe Hermine. Il serait temps en effet d’inventorier les solutions les plus appropriées pour concilier les impératifs sanitaires et écologiques, d’une part, et l’intérêt des ménages qui pourraient se trouver en difficulté, de l’autre. De telles solutions existent – certaines sont déjà expérimentées – et les collectivités locales devront choisir, parmi elles, celles qui sont le plus appropriées à leur situation particulière (IV).

1. Les enjeux sanitaires et climatiques

L’objectif poursuivi par le législateur mérite d’être rappelé en préambule : réduire la pollution de l’air ambiant dans les villes et limiter les pathologies et la surmortalité qui en résultent. De nombreuses études épidémiologiques ont en effet montré que la pollution de l’air est la première cause environnementale de mort prématurée dans le monde. Sur la base de ces données épidémiologiques et au terme d’un exercice de modélisation pour le territoire français, l’étude publiée en 2016 par Santé publique France arrivait à la conclusion que, pour la période 2007–2008, l’exposition chronique aux particules fines (PM2,5) aurait été responsable de 48 000 décès par an en France métropolitaine, soit plus deux fois plus que les décès imputés à l’alcool il y a une vingtaine d’années (22 500 en 2000) et à peine 20% de moins que ceux imputés au tabac (60 000 en 2000)2. Santé publique France a récemment actualisé ses résultats pour la période 2016–2019 : en dépit des progrès réalisés (voir infra), ce sont encore 40 000 décès par an qui seraient imputables à la pollution de l’air ambiant dans notre pays. La réalité pourrait même être plus sombre selon d’autres sources : une étude publiée en 2019 dans le European Heart Journal concluait à 67 000 décès prématurés annuels en France. Enfin, pour l’Europe, l’Agence européenne de l’environnement estimait, pour sa part, à 400 000 décès prématurés annuels l’impact de la pollution de l’air ambiant.

Quelle que soit la source retenue, la pollution de l’air apparaît de fait comme un fléau silencieux contre lequel il est plus que temps de lutter activement.

1.1. La pollution de l’air urbain et ses conséquences sanitaires et sociales

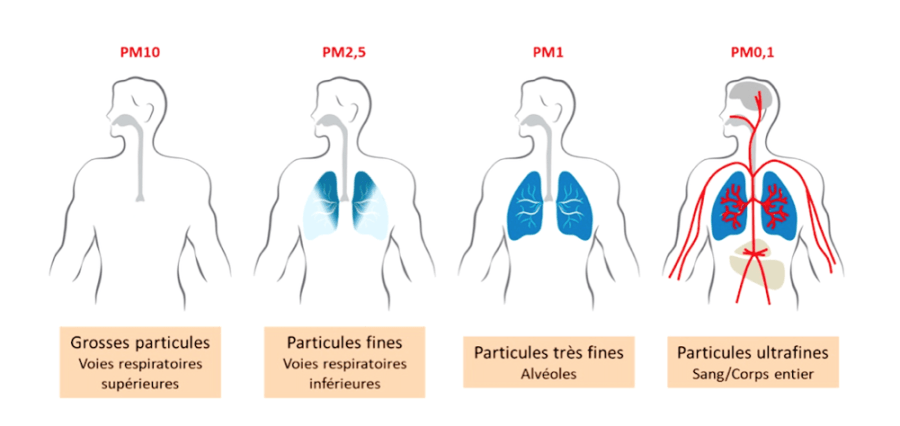

Quelles sont les composantes de cette pollution ? D’abord, les « particules fines » : ce sont des particules d’une taille inférieure ou égale à 2,5 micromètres (PM2,5 μm). Elles sont émises lors des processus de combustion ou formées par des réactions chimiques à partir de gaz précurseurs3 présents dans l’atmosphère ou eux-mêmes émis par différentes activités. Parmi les éléments les plus surveillés par les indices de qualité de l’air figurent également les oxydes d’azote (NOx) et singulièrement le dioxyde d’azote (NO2), ainsi que l’ozone (O3), le monoxyde de carbone (CO), l’amoniac (NH3) ou les composés organiques volatiles (COV).

Du fait de leur taille, les particules fines peuvent s’introduire dans notre organisme, notamment dans les voies respiratoires, et pour les plus fines (PM0,1 μm) jusque dans notre sang (voir schéma ci-après). Il en va de même des gaz qui participent à la pollution de l’air ambiant. Selon les niveaux de concentration et d’exposition, cette pollution peut favoriser différentes pathologies (accidents cardio-vasculaires, réactions bronchitiques, cancers du poumon, etc.) et causer de nombreux décès prématurés. Les concentrations de dioxyde d’azote peuvent, par exemple, entraîner des difficultés respiratoires ou une hyperréactivité bronchique chez les personnes sensibles et favoriser la sensibilité des bronches aux infections chez les enfants ; elles peuvent également avoir une incidence sur la prévalence du diabète de type 24.

A la veille, comme l’a souligné Elisabeth Borne à l’Assemblée le 29 novembre, d’une possible saturation du système de soins sous l’effet conjugué de trois épidémies de virus respiratoires (grippe, Covid-19, bronchiolites à VRS), il semble particulièrement crucial de souligner l’impact démontré de la pollution de l’air extérieur à la fois sur la fréquence et sur la gravité des symptômes associés. Pour la bronchiolite à VRS, qui est la première cause d’hospitalisations d’enfants de moins de un an en Europe et qui provoque chaque année en France 45.000 passages aux urgences dont plus d’un tiers suivis d’une hospitalisation, la position du Haut conseil de la santé publique est sans ambiguïté : « Si cette infection touche tout le territoire national, sa prévalence est majorée par la densité de la population, l’usage des transports en commun et la pollution atmosphérique »

. De même, s’agissant du Covid dont l’incidence à la hausse préoccupe aujourd’hui à nouveau médias et pouvoirs publics, les études portant sur les mécanismes physiopathologiques et les études épidémiologiques traitant du lien entre pollution atmosphérique et Covid-19 sont, selon Santé publique France, plutôt en faveur d’un lien avéré, qui s’ajoute aux facteurs de risque individuels. D’autres travaux récents ont montré une corrélation entre taux de pollution de l’air et mortalité liée au Covid-19. En outre, une étude de l’INSEE en 2019 a démontré l’impact d’une hausse du trafic automobile en ville (jours de grèves des transports collectifs) sur les admissions à l’hôpital pour les pathologies aiguës des voies respiratoires supérieures et les anomalies de la respiration.

L’exposition à la pollution atmosphérique est également associée à d’autres impacts délétères tels que la pré-éclampsie chez la femme enceinte (hypertension associée à la présence de protéines dans les urines), un poids à la naissance diminué chez l’enfant et peut-être même un fonctionnement dégradé des poumons et des troubles neuro-développementaux. Des chercheurs ont montré que l’exposition à la pollution atmosphérique est associée à des modifications épigénétiques au niveau du placenta, pouvant présenter un risque pour le fœtus. Selon des travaux de l’équipe Épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires (EPAR), le coût de la prise en charge spécifique des 8 300 enfants nés chaque année en France avec un petit poids à la naissance attribuable à l’exposition aux particules fines est estimé entre 9,5 et 39 millions d’euros. La prise en charge (sur l’ensemble de leur vie) de ceux présentant des retards moteurs ou intellectuels, est estimée entre 458 millions d’euros et 1,9 milliard d’euros.

L’accumulation de preuves scientifiques sur les conséquences sanitaires de la pollution de l’air ambiant ne laisse donc aucun doute sur la réalité du problème. Pourtant, les promoteurs de la proposition de loi du RN n’en disent rien.

1.2. Pollution de l’air et inégalités sociales

Les diverses conséquences sanitaires de la pollution de l’air ambiant sont inégalement réparties dans la population et sur le territoire. Elle frappe bien sûr en premier lieu les personnes vulnérables qui habitent les zones les plus polluées (personnes âgées, jeunes enfants, personnes atteintes de comorbidités, femmes enceintes…). Mais elle suit aussi un gradient social. Une étude de l’Unicef et du Réseau Action Climat a ainsi montré que dans l’agglomération lilloise les populations vivant dans les IRIS les plus défavorisées sont plus exposées que les autres aux concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et que, dans l’agglomération lyonnaise, la proportion d’écoles REP et REP+ est trois fois plus élevée dans les IRIS dépassant les 40 µg/m³ de NO2 que dans les autres IRIS.

D’autres chercheurs ont montré, en se fondant sur l’analyse de près de 80 000 décès survenus à Paris entre 2004 et 2009, que le risque supplémentaire de décès lors d’une hausse de la teneur en NO2 de 10 µg/m³ était 3 à 4 fois plus élevé chez les personnes résidant dans les quartiers les moins favorisés que chez les personnes résidant dans les quartiers les plus favorisés5. Cela ne tient pas tant à la répartition géographique des plus fortes concentrations de pollution (à Paris intra muros, les quartiers les plus exposés sont plutôt les quartiers les plus favorisés, à l’inverse de Lille) qu’à la situation sanitaire plus globale des personnes et à leurs « micro-environnements ». Les plus modestes sont en effet, en général, en moins bonne santé que les plus aisés ; ils vivent dans des appartements plus petits et moins bien isolés où la pollution de l’air intérieur vient s’ajouter à celle de l’air ambiant ; ils travaillent souvent dans des environnements moins sains et ont moins souvent l’occasion de s’échapper en dehors de la ville ; ils sont souvent également plus exposés au tabagisme passif ou actif… Ces facteurs peuvent aggraver en particulier la situation des enfants pauvres dont l’exposome6 est dans l’ensemble plus problématique que celui des enfants de familles aisées.

Si les députés du RN veulent porter la voix et les intérêts de la France modeste, ce sont ces réalités qu’ils devraient faire connaître en premier lieu ! Or, ils les passent délibérément sous silence.

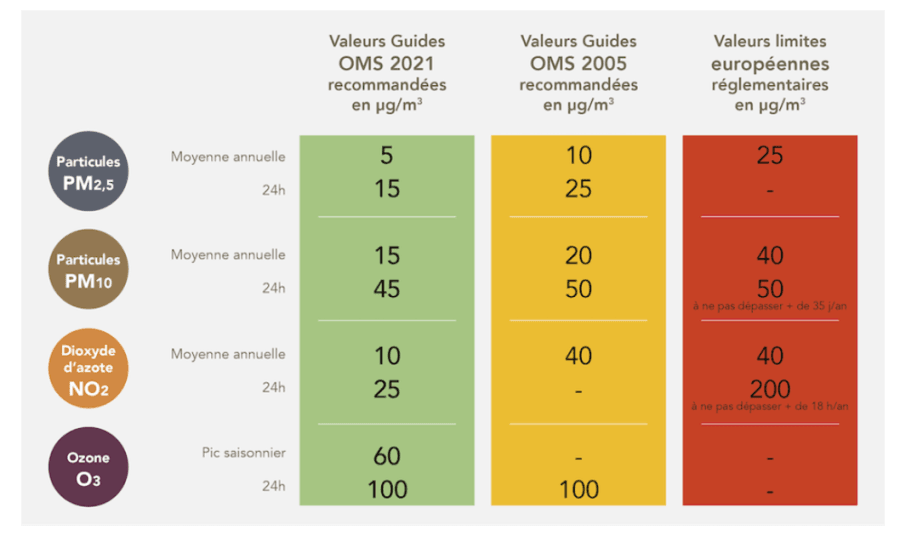

1.3. Valeurs guides et seuils règlementaires

Pour encadrer et stimuler les politiques de lutte contre la pollution de l’air ambiant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis des recommandations qui prennent la forme de valeurs guides. Elles ont été fixées, pour les PM2,5, à 10 μg/m3 en moyenne annuelle en 2005, puis drastiquement révisées en 2021 à 5 μg/m3, soit moitié moins. Ce durcissement fait suite à une revue exhaustive de la littérature scientifique sur les 15 dernières années. D’autres éléments plaident également en faveur de ce durcissement, notamment le classement de la pollution de l’air comme cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), et le rapport européen ELAPSE qui a confirmé les effets sur la santé d’une exposition à long terme même à de faibles concentrations de PM2,5, NO2 et O3. Comme l’expliquait récemment l’Agence européenne de l’environnement, même des concentrations inférieures à 5 μg/m3 peuvent avoir un impact sanitaire.

De fait, les progrès continus de la connaissance en santé environnementale obligent à renforcer le cadre réglementaire. Pour le moment, l’Union européenne a conservé des valeurs limites inchangées : 25 μg/m3 pour les PM2,5, soit une exigence 7 fois inférieure aux recommandations actuelles de l’OMS. Ce seuil date de la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 qui exige des États membres qu’ils mettent en œuvre des mesures efficaces de réduction de la pollution de l’air ambiant. Mais il pourrait être révisé dans les mois qui viennent. La Commission européenne a en effet dévoilé le 26 octobre 2022 une proposition en ce sens. Si elle était adoptée, les valeurs réglementaires européennes se caleraient sur les recommandations de 2005 de l’OMS : 10 μg/m3 en moyenne annuelle pour les PM2,5 ; et les autres polluants connaîtraient un sort comparable (de 40 μg/m3 à 20 μg/m3 pour les concentrations annuelles moyennes de NO2). Cette situation imposerait aux Etats membres de nouveaux efforts et les exposeraient à des poursuites en cas d’échec, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière, jurisprudence dont l’Etat français a déjà fait les frais (voir infra).

Autant d’aspects de la question qui sont également passés sous silence par les promoteurs de la proposition de loi du RN.

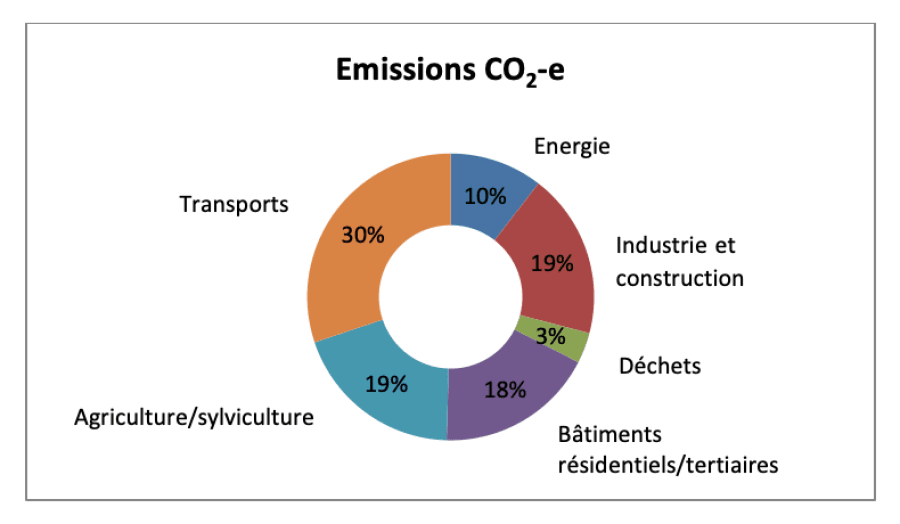

1.4. Les sources d’émission

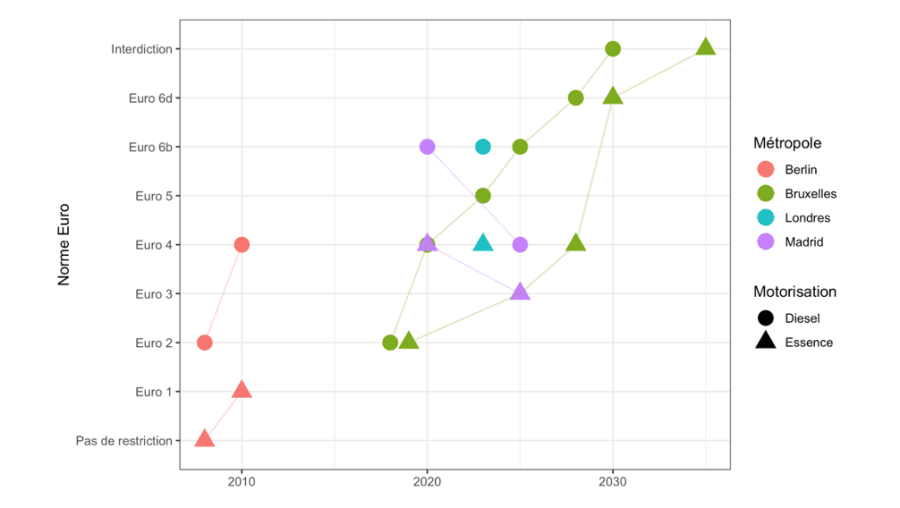

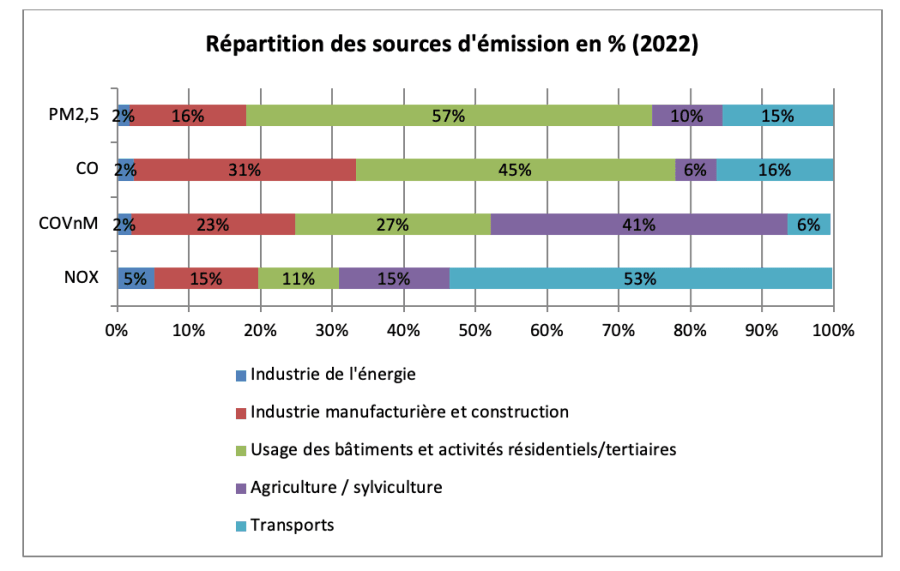

Quelles sont les sources de ces pollutions ? Comme le montre le graphique ci-après, toutes les émissions de particules fines dans l’atmosphère urbain ne sont pas imputables aux transports qui ne représentent que 15% des PM2,5 au niveau national (19% en Ile-de-France selon Airparif). Les bâtiments et le chauffage résidentiel, particulièrement en hiver, y prennent une part beaucoup plus forte (57%), bien que décroissante à mesure que les températures moyennes radoucissent du fait du changement climatique. Et même parmi les véhicules thermiques, les voitures particulières (VP) et les véhicules utilitaires légers (VUL) ne sont pas seuls en cause : les véhicules de plus 3,5 t qui sont exclus du champ de la législation sur les ZFE-m, y ont également leur part, même s’ils circulent moins dans les cœurs d’agglomération.

Les moyennes nationales cachent cependant des réalités locales où le transport routier peut jouer un rôle beaucoup plus important. Airparif a ainsi montré récemment que les émissions de particules ultrafines sont beaucoup plus fortes à proximité des axes routiers à l’extérieur de la ville-centre qu’à l’intérieur : 2,5 fois plus à proximité du Boulevard périphérique Est et 5 fois plus à proximité de la RN 20 à Montlhéry, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Ce qui, soit dit en passant, souligne que la pollution de l’air ambiant n’est pas exclusivement le problème des habitants des cœurs d’agglomération mais aussi celui des périurbains et, parmi eux, en particulier de ceux, souvent modestes, qui habitent à proximité des grands axes routiers.

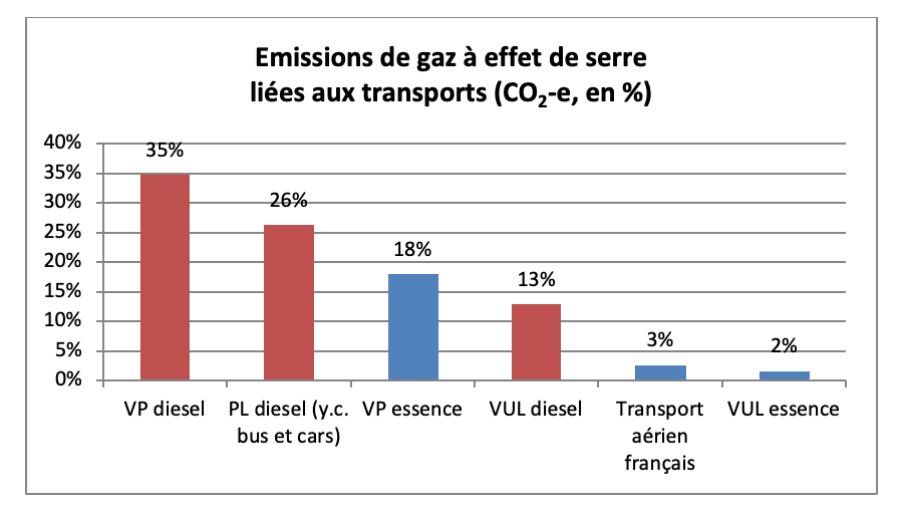

En outre, parmi les principaux polluants, les oxydes d’azote (NOX) sont, eux, majoritairement émis par les transports (53% à l’échelle nationale) et avant tout par les moteurs diesel. Ces proportions peuvent atteindre entre 60 et 70% dans les zones urbaines les plus denses. Or les VP et les VUL jouent un rôle important dans ces émissions, singulièrement ceux qui ont des vignettes Crit’Air 3, 4 ou 5.

Cette contribution du transport routier à la pollution de l’air ambiant dans les villes est clairement minorée par les élus du RN à l’Assemblée nationale.

1.5. Des co-bénéfices climatiques

La politique de lutte contre la pollution de l’air urbain et particulièrement les ZFE-m ont d’abord un objectif sanitaire mais elles présentent également des co-bénéfices climatiques (les véhicules les plus anciens ciblés par la loi et par les agglomérations qui ont déjà mis en place des ZFE-m sont aussi souvent les plus émetteurs de gaz à effet de serre)7. Les transports représentent en effet 30% des émissions nationales de gaz à effet de serre, selon les données Citepa, 95% de ces émissions étant liées au transport routier dont 74% aux motorisations diesel (voir graphique ci-après), 53% aux VP et 15% aux VUL.

Ces inventaires nationaux masquent bien sûr des réalités locales contrastées. La part des transports dans le total des émissions de gaz à effet de serre des métropoles est souvent supérieure à la moyenne nationale : une étude du WWF l’estimait à 24% des émissions cadastrales dans la métropole du Grand Paris, 31% dans la métropole du Grand Lyon, 44% à Bordeaux, 53% à Toulouse… Une telle politique présente enfin des avantages économiques, d’autres études ayant évalué les coûts de la pollution de l’air à une cinquantaine de milliards d’euros chaque année8. Un rapport du Sénat l’estimait même en 2015 entre 68 et 97 Mds €, soit entre 2 et 4% du PIB de notre pays. Ce qui suggère que faire reculer la pollution de l’air ambiant serait aussi un investissement économiquement rentable.

Ces aspects climatiques de la question ne sont pas même évoqués par les promoteurs de la proposition de loi du RN.

1.6. Des émissions à la baisse mais des seuils sanitaires à la hausse…

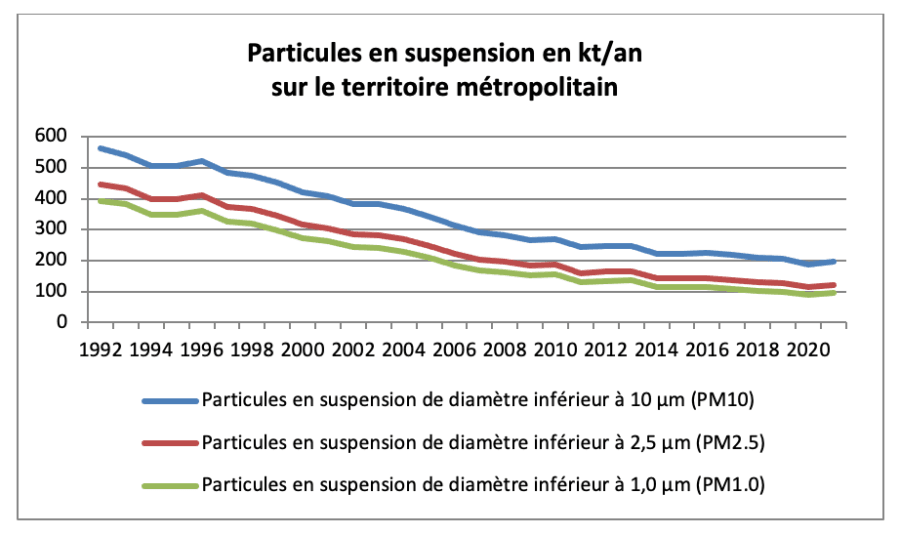

Bonne nouvelle toutefois : les tendances actuelles des émissions de particules sont plutôt bien orientées. D’après le bilan 2021 d’Airparif pour l’Ile-de-France, « À l’exception de l’ozone, la baisse tendancielle des niveaux de pollution chronique se poursuit »

. L’évolution en longue période du volume de particules en suspension à l’échelle du territoire métropolitain en témoigne : il a diminué d’un facteur 3 à 4 selon la typologie retenue (cf. graphique ci-après).

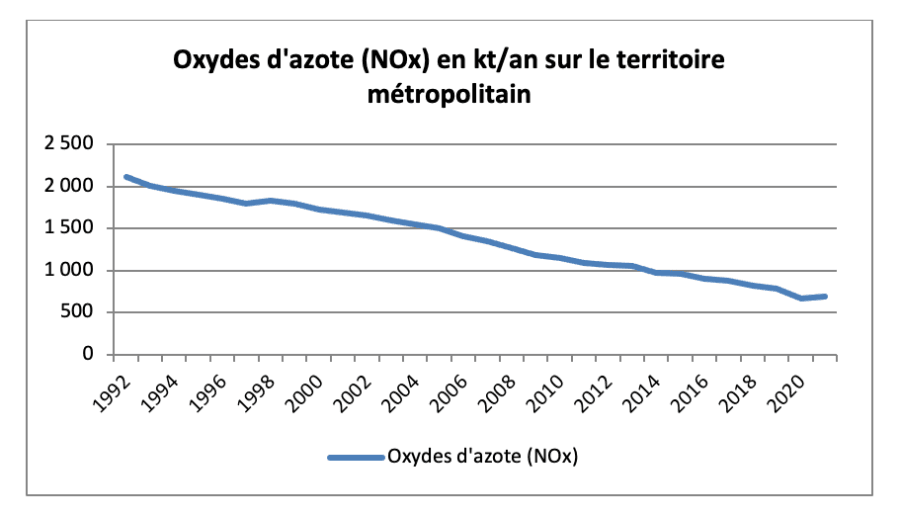

Tirée notamment par l’amélioration des performances techniques des voitures en circulation (notamment avec la diffusion des pots catalytiques), et plus récemment par le recul du nombre des immatriculations de véhicules diesel, les émissions d’oxyde d’azote en particulier ont été divisées par trois en une vingtaine d’années (voir graphique ci-après).

Les auteurs du bilan 2021 d’Airparif poursuivent : « La baisse des concentrations en dioxyde d’azote (NO2) a entraîné une forte diminution du nombre de personnes potentiellement exposées au dépassement de la valeur limite réglementaire pour ce polluant »

. Les habitants directement exposés dans la Métropole du Grand Paris sont en conséquence moins nombreux qu’il y a 15 ou 20 ans : la baisse des concentrations de PM2,5 entre 2010 et 2019 se traduirait par un recul de 40% des décès prématurés liés à cette pollution et un gain moyen d’espérance de vie de 8 mois.

Les villes françaises sous l’œil de l’Agence européenne pour l’environnement

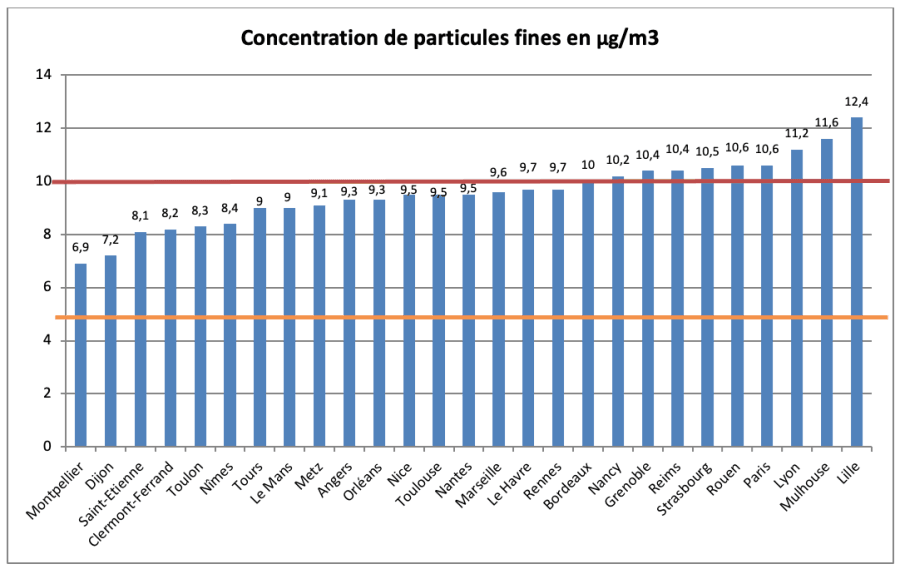

L’agence européenne pour l’environnement (AEE) dispose d’un outil de suivi de la qualité de l’air, le Air Quality Data Viewer qui permet de classer les villes européennes en 5 catégories selon les niveaux de concentration de PM2,5 :

a/ « Bonne » : des concentrations inférieures aux valeurs guides annuelle de l’OMS (5 µg/m3) ;

b/ « Passable » : entre 5 µg/m3 et 10 µg/m3, soit des niveaux inférieurs aux précédentes valeurs guides de l’OMS (2005) ;

c/ « Modérée » : entre 10 µg/m3 et 15 µg/m3 ;

d/ « Mauvaise » : entre 15 µg/m3 et 25 µg/m3 ;

e/ « Très mauvaise » : concentrations égales ou supérieures à la valeur limite de l’UE de 25 µg/m3 (directive 2008/50/CE, en cours de révision).

Il est à noter que les « villes » observées le sont souvent à une échelle supérieure à celle de la ville proprement dite, mais inférieure à celle de l’EPCI.

Sur les 59 villes françaises comprises dans ce classement, aucune ne figure dans la première catégorie (« bonne ») ; 45 dans la 2e catégorie (« passable ») ; 14 dans la 3e catégorie (« modérée ») ; et aucune dans les 4e et 5e catégories.

Pour les villes françaises de plus de 150 000 habitants ayant un niveau de concentration de PM2,5 jugé « passable » : Montpellier (23e rang), Dijon (30e), Saint-Etienne (54e), Clermont-Ferrand (61e), Toulon (63e), Nîmes (69e) et Tours (100e) s’en sortent correctement, tandis que Marseille (137e), Le Havre (143e), Rennes (144e), Bordeaux (157e), Grenoble (170e), Strasbourg (177e), Paris (181e), Lyon (198e) et Lille (226e) présentent des résultats plus problématiques.

Si la proposition de la Commission européenne d’octobre 2022 était adoptée, 10 villes françaises se retrouveraient en dehors des clous et 6 villes de plus de 150 000 habitants tout proches du dépassement (valeurs entre 9,5 et 10 µg/m3). Et ce, uniquement au regard des concentrations de PM2,5, c’est-à-dire sans tenir compte des autres polluants et des normes correspondantes.

Il reste que, si l’intensité de dépassement des normes se réduit d’année en année, les recommandations de l’OMS 2021 continuent d’être largement dépassées dans plusieurs villes, notamment pour le NO2, l’O3 et les PM2,5. La valeur limite règlementaire pour le dioxyde d’azote est en particulier souvent largement franchie à proximité du trafic routier, singulièrement dans le cœur dense des agglomérations.

En outre, la fréquence, l’intensité et la durée croissantes des canicules peuvent entrainer des pics de pollution qui dépassent les normes de court terme, notamment des concentrations d’ozone du fait de la combinaison d’une chaleur élevée et de la concentration de dioxyde d’azote dans l’atmosphère. Ce fut le cas par exemple les 16 et 17 juin derniers dans plusieurs grandes villes françaises, exposant les personnes âgées, les femmes enceintes et les jeunes enfants à diverses complications. Il est à noter que l’ozone a la faculté de se déplacer rapidement et peut toucher la deuxième couronne des agglomérations ainsi que les zones rurales. Airparif souligne d’ailleurs, dans un rapport de juillet 2022, que ce sont ces zones qui sont aujourd’hui les plus touchées par la pollution à l’ozone et que, du fait de ses propriétés oxydantes, elle y nuit au rendement des cultures et à la forêt.

Au total, il n’est pas faux de dire que l’air ambiant des grandes villes françaises n’a jamais été aussi peu pollué depuis une trentaine d’années, mais il est tout aussi vrai que la situation demeure préoccupante au regard des effets sanitaires constatés et de mieux en mieux connus. D’après les dernières mesures de l’Agence européenne de l’environnement, la France occupe le 3e rang des pays européens où les émissions d’ozone (O3) causent le plus de décès prématurés, et le 4e rang pour le dioxyde d’azote (NO2). Concernant la morbidité associée à ces pollutions, la situation n’est guère plus reluisante : elle n’arrive qu’au 19e rang des pays européens les moins touchés par les maladies pulmonaires obstructives chroniques causées par les PM2,5 ; au 19e rang pour les cas de diabète de type 2 causés par les concentrations de NO2 ; et au 16e rang pour les hospitalisations en lien avec les concentrations de O3. Dans la foulée des études épidémiologiques récentes et des travaux qui ont conduit l’OMS à réviser ses seuils en 2019, l’Agence européenne de l’environnement fait par ailleurs observer que même des concentrations très faibles (y compris inférieures aux seuils révisés de l’OMS) ont une incidence sur la santé. Elle chiffre ainsi, au niveau de l’UE à 27, les morts prématurées potentielles pour des niveaux inférieurs aux normes de l’OMS à 175 000 pour les PM2,5, 87 000 pour le NO2 et 83 000 pour l’O3.

Là encore, le silence des élus du RN à l’Assemblée nationale est assourdissant.

Droit et risque juridique

Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé figure à l’article 1er de la Charte de l’environnement de 2004. A ce titre, il a en France valeur constitutionnelle et il est codifié à l’article L.220–1 du Code de l’environnement.

Les politiques publiques en matière de lutte contre la pollution de l’air sont en outre encadrées par divers textes européens transcrits dans le droit national, notamment la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 qui exige des États membres qu’ils mettent en œuvre des mesures efficaces de réduction de la pollution de l’air ambiant au niveau local, national et communautaire dans le respect des valeurs limites de concentrations prévues dans son annexe II. Une nouvelle Directive européenne a été adoptée en 2016 dans le cadre du programme « Air pur pour l’Europe ». Et, comme on l’a vu, les valeurs règlementaires européennes en matière de qualité de l’air pourraient être prochainement révisées.

Ces textes sont d’ores et déjà à l’origine d’une jurisprudence importante. Dans un arrêt du 19 novembre 2014 (n°C404–13), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rappelé le rôle des juridictions nationales dans le contrôle de l’application des Directives européennes transposées en droit interne : en cas de non-respect des exigences communautaires, « il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire ». Cette décision donne un fondement aux juges administratifs nationaux pour poursuivre les Etats en carence, les mettre à l’amende et ainsi contraindre les gouvernements à agir.

Ainsi, plusieurs Etats ont déjà été contraints à revoir leur action en faveur de la qualité de l’air, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Pologne, en Bulgarie… Huit États membres font actuellement l’objet de procédures d’infraction pour non-respect de la Directive 2008/50 devant la CJUE.

En France, le Conseil d’État a sanctionné le gouvernement dans une décision du 12 juillet 2017 au sujet de 14 zones où étaient dépassés les seuils de concentration de particules fines et de dioxyde d’azote, lui demandant non seulement un plan crédible de lutte contre la pollution de l’air mais des mesures efficaces. Jurisprudence confirmée dans sa décision du 17 octobre 2022 qui condamne l’Etat français à deux astreintes de 10 millions € pour dépassement des limites de pollution au dioxyde d’azote dans plusieurs zones de France, notamment dans les agglomérations de Paris, Lyon et Marseille, entre juillet 2021 et juillet 2022. Considérant que les engagements du gouvernement français restaient insuffisants, la Commission européenne avait justement saisi, le 17 mai 2018, la CJUE d’un recours contre la France pour non-respect des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote.

Ces actions sont dirigées contre l’Etat français, mais celui-ci pourrait très bien considérer qu’il paie pour les territoires et collectivités concernés car ceux-ci ont mené une action insuffisante pour réduire la pollution de l’air. Un tel mécanisme d’action récursoire contre les collectivités en cas de condamnation de l’Etat pour manquement a en effet été créé par la loi NOTRe de 2015 (art. 33 de la loi, art. L.1611–10 du code des collectivités territoriales) afin de responsabiliser les collectivités dans l’application du droit communautaire. En conséquence, le Gouvernement pourrait envisager de leur faire partager les amendes à proportion de leurs compétences et de leurs contributions respectives aux difficultés observées. Ce mécanisme qui n’a pas été actionné à ce jour, pourrait l’être dans le futur, mettant ainsi les collectivités en tension sur un enjeu qui requiert clairement leur action et leur responsabilisation.

Ces différentes actions n’épuisent pas le risque juridique pour l’Etat et les collectivités. Les victimes de la pollution de l’air ambiant peuvent aussi bien former des recours pour obtenir réparation de leur préjudice, même si le lien de causalité entre leur pathologie et la pollution de l’air ambiant est toujours difficile à établir dans le cas d’espèce. Plusieurs tribunaux administratifs (Montreuil, Paris, Grenoble, Lyon, Lille…) ont déjà été saisis par des victimes de la pollution de l’air ambiant d’actions en responsabilité contre l’Etat et ses services déconcentrés. Au tribunal administratif de Paris comme à celui de Montreuil, l’idée a été retenue d’une carence fautive du pouvoir réglementaire, notamment concernant les valeurs limites de concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote, sans pour autant donner lieu à indemnisation faute de pouvoir démontrer le lien de causalité dans le cas d’espèce.

Il ne fait guère de doute que ce contentieux est appelé à croître dans les années qui viennent, comme dans tous les autres compartiments du droit de l’environnement. Il n’est pas impossible qu’il touche bientôt les collectivités locales et leurs élus. Même si les pouvoirs de police des maires en matière de qualité de l’air demeurent minces à ce jour, le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans ce domaine dans un futur proche pourrait les exposer à leur tour.

2. Des peurs en grande partie infondées

2.1. Que dit la loi ?

En 2019, la Loi d’orientation des mobilités (LOM) instaure les ZFE-m et les rend obligatoires lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière « régulière ». Autrement dit, une agglomération où la qualité de l’air resterait régulièrement en-dessous des normes sanitaires en vigueur (et il y en a !) ne serait pas soumise à cette contrainte. En outre, la LOM laisse à la collectivité la liberté d’organiser sa ZFE comme elle l’entend, aussi bien en terme de périmètre, de véhicules concernés que de nature et de calendrier des restrictions. Ce qui signifie que le débat qui s’organise et se politise aujourd’hui au niveau national devrait aussi bien sinon davantage s’organiser au niveau local.

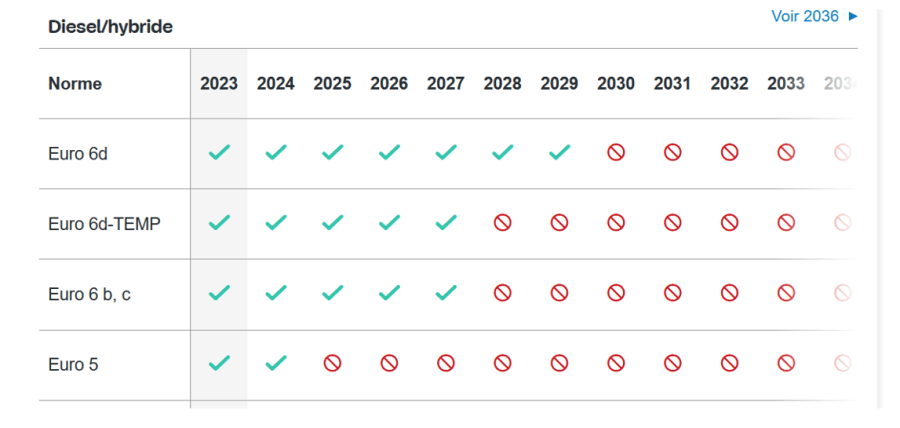

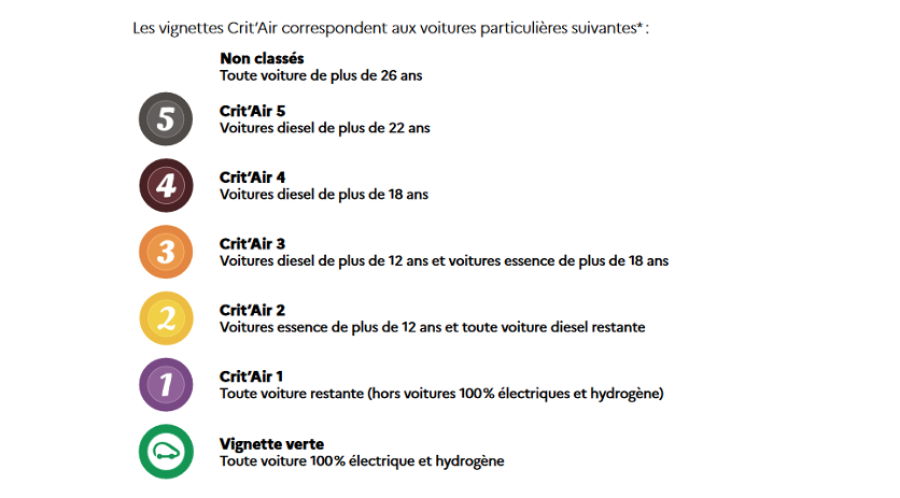

Adoptée en 2021, dans la foulée des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, la loi Climat et résilience a cependant durci ce premier cadre législatif en imposant aux agglomérations en dépassement un calendrier de restrictions précis avec interdiction de circulation des véhicules portant des vignettes Crit’Air 3, 4 et 5 : les Crit’Air 5 (véhicules diesel qui ont plus de 22 ans) en 2023, les Crit’Air 4 (véhicules diesel qui ont plus de 18 ans) en 2024 et les Crit’Air 3 (véhicules diesel qui ont plus de 12 ans et véhicules à essence qui ont plus de 18 ans) en 2025.

Le nombre d’agglomérations concernées par ces dispositions varie et variera donc en fonction de l’évolution des niveaux de pollution constatés. Elles étaient une dizaine en 2018 pendant les travaux de préparation de la LOM. Aujourd’hui, trois d’entre elles (Métropole du Grand Paris, Aix-Marseille et Grand Lyon) devront certainement être soumises à cette obligation car elles sont encore en dépassemement régulier. Mais d’autres agglomérations (Montpellier, Nice, Rouen, Saint-Etienne, Toulon…) pourront sans doute échapper aux contraintes de ce calendrier même si elles présentent des niveaux de pollution proches des seuils sanitaires actuels ; elles doivent pour cette raison rester sous surveillance et sont invitées à faire baisser par d’autres moyens la pollution de l’air ambiant sur leur territoire. Christian Estrosi, le maire de Nice, se bat par exemple aujourd’hui pour la suppression d’un péage autoroutier situé à l’ouest de sa ville sur l’Autoroute A8, péage qui serait à lui seul responsable de l’émission de 112 kg d’oxyde d’azote par jour, impactant quelques 80 000 Niçois…

La loi Climat et résilience élargit par ailleurs l’obligation de mise en place d’une ZFE-m à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants (soit une trentaine de plus par rapport au périmètre de la LOM au moment son adoption) à compter du 31 décembre 20249. Mais là encore, pour ces agglomérations, les collectivités locales conserveront leur pleine liberté d’organisation, de choix des restrictions et de dérogations, pourvu que la ZFE-m couvre au moins 50% de l’EPCI. Il est donc objectivement faux de dire, comme le suggèrent les députés du RN, qu’en 2025, les 40 plus grandes agglomérations françaises interdiront tous les Crit’air 3 (véhicules diesel de plus de 12 ans et véhicules à essence de plus de 18 ans).

En réalité, contrairement à ce qu’affirment les députés du RN, cela dépendra à la fois des choix règlementaires des collectivités concernées et de leur capacité à rester sous les seuils sanitaires requis, c’est-à-dire à protéger la santé de leur population. On peut très bien imaginer que, sans contrevenir au cadre légal, une agglomération dont les niveaux de pollution ne dépassent pas les seuils réglementaires se contentent, pour commencer, d’interdire l’accès à sa ZFE-m aux véhicules Crit’Air 5 à partir du 1er janvier 2025, soit une part assez marginale du parc (2% des VP et 4,6% des VUL au niveau national aujourd’hui et sans doute encore moins au 1er janvier 2025)…

En outre et enfin, à l’exception des agglomérations pour lesquelles « la messe est (quasiment) dite » du fait d’un dépassement régulier des seuils (Paris ou Lyon par exemple), les autres collectivités concernées attendent la publication d’un décret définissant les conditions de dérogation à l’obligation de mise en place d’une ZFE-m pour lancer les travaux qui pourraient s’avérer nécessaires : de la signalétique à l’éventuelle construction d’infrastructures multimodales en passant par des moyens de contrôle, des parkings relais à l’entrée de la ZFE, etc. (certaines de ces mesures étant sans regret, elles pourraient d’ailleurs les mettre en œuvre sans délais). Selon les termes même de la loi, ce décret devra en effet « préciser (…) les modalités de dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité »

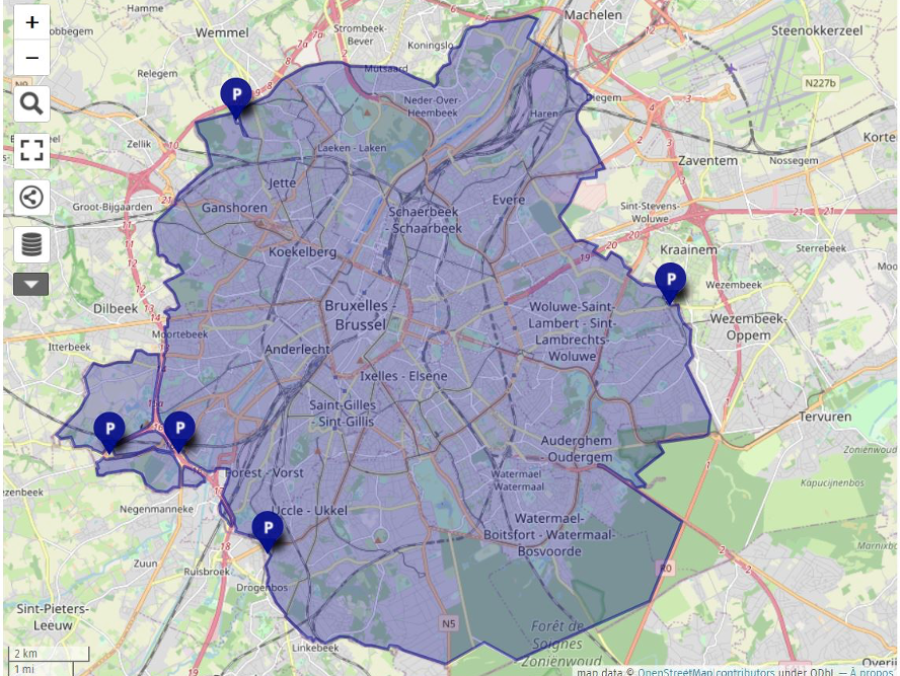

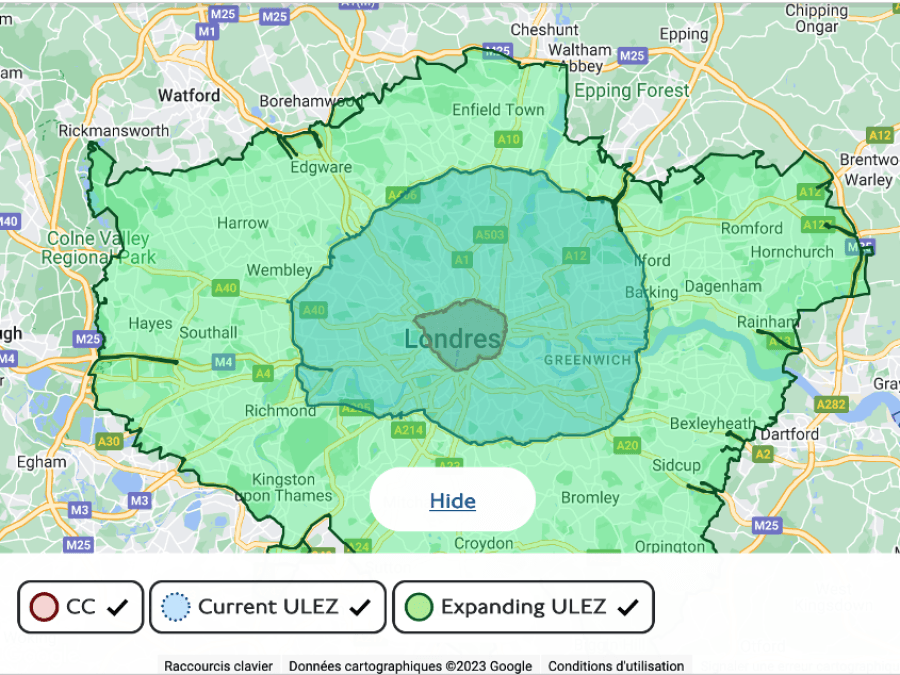

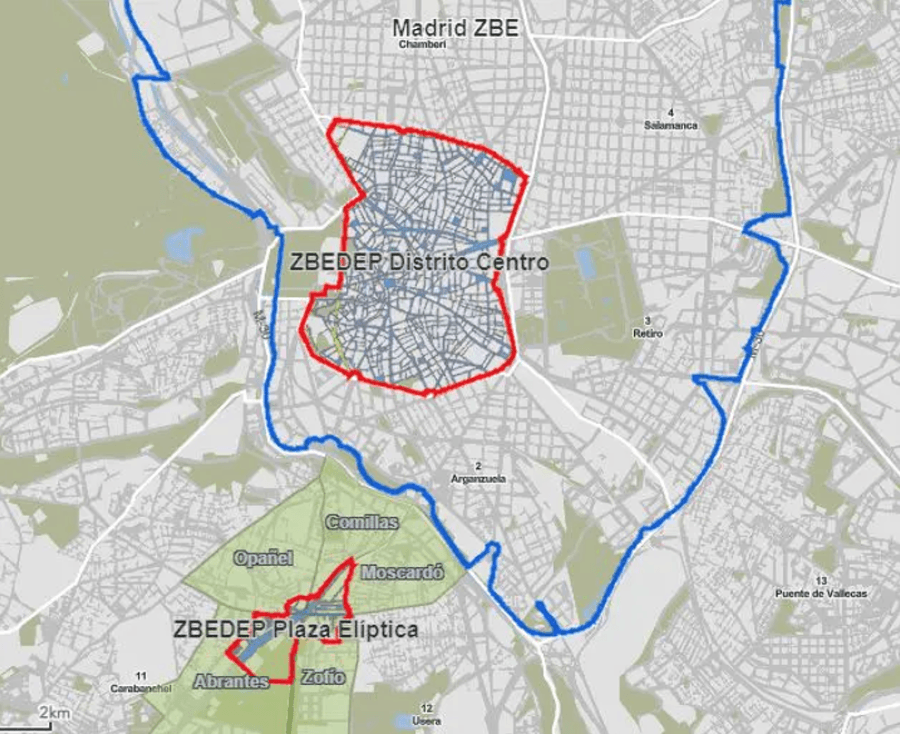

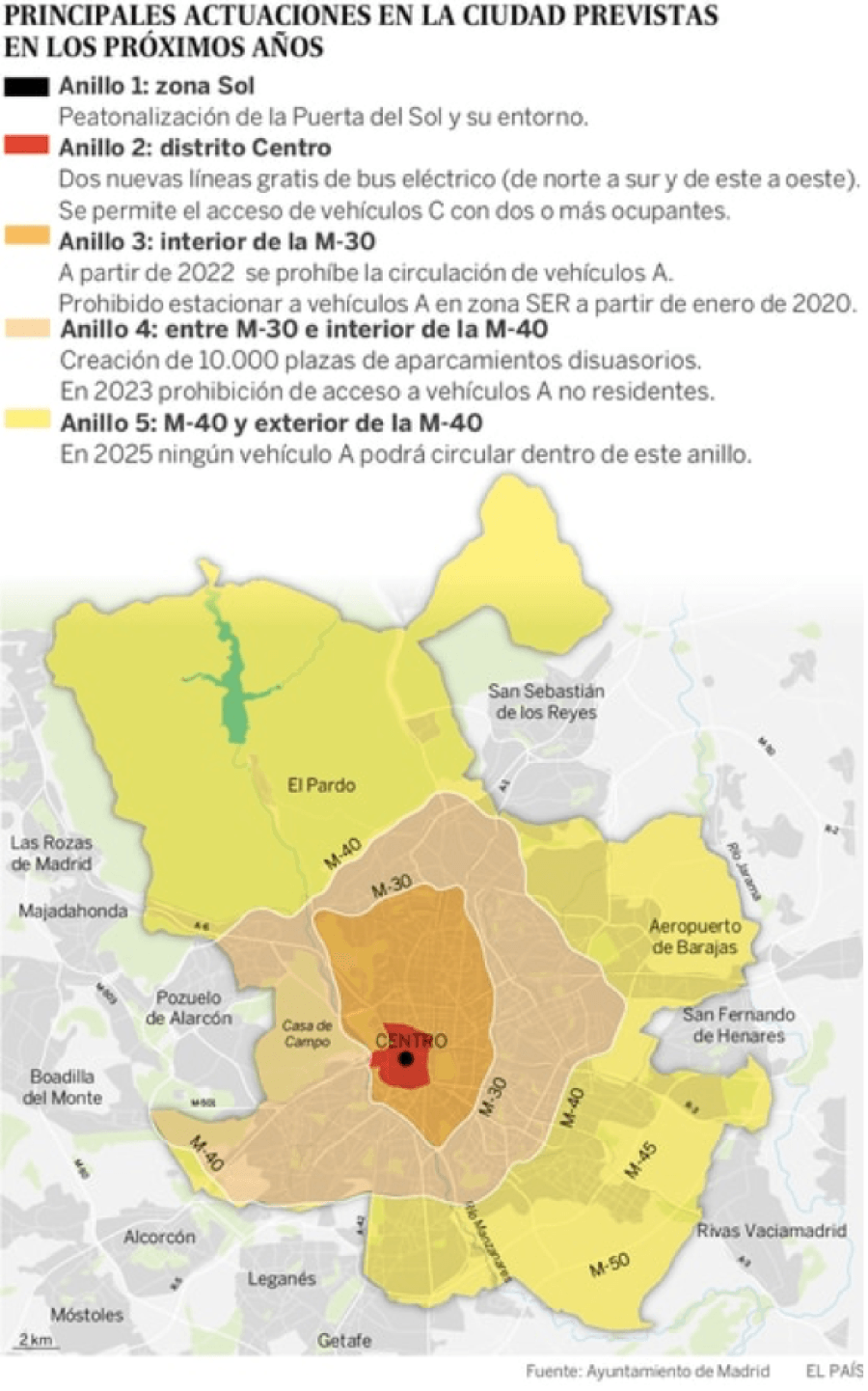

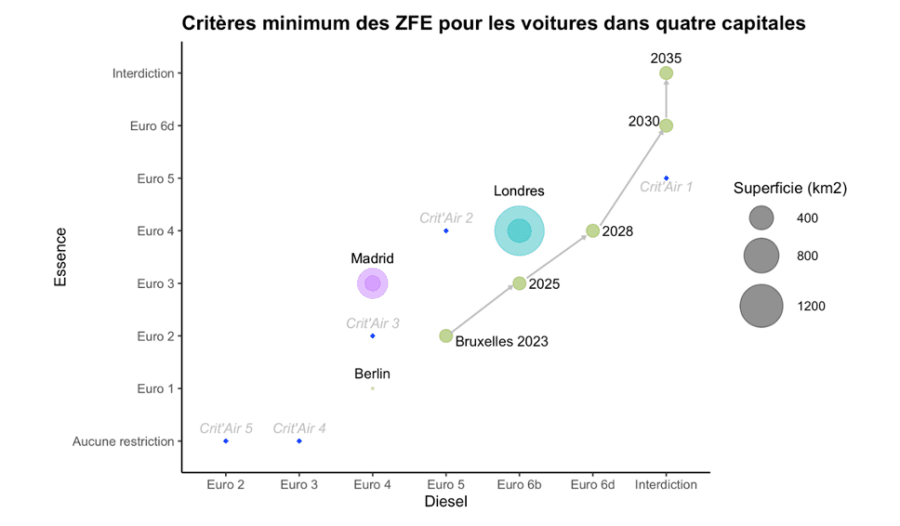

10. Au total, le système des contraintes règlementaires qui a suscité tant d’alarmes ces dernières semaines est encore loin d’être stabilisé et il est clair qu’il laissera d’importantes marges de manœuvre pour singulariser le système local retenu et l’adapter aux conditions du territoire concerné… Il suffit d’ailleurs d’observer les réalisations à l’étranger pour constater que de nombreuses variantes sont envisageables en fonction des caractéristiques locales (voir par exemple le cas de Barcelone en Espagne, encadré ci-après).

Le cas de la Zone de basses émissions (ZBE) de Barcelone

Depuis le 1er janvier 2020, la Zone de Basses Émissions (ZBE) de l’agglomération de Barcelone en Espagne fonctionne seulement les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 7h à 20h.En revanche, elle n’impose aucune restriction de 20h01 à 6h59 en semaine et le week-end du vendredi 20h01 au lundi 6h59, ainsi que les jours fériés.

Pour pouvoir circuler dans la ZBE les heures et jours ouvrables, il faut disposer d’une vignette environnementale CERO, ECO, B ou C. En revanche, sont interdits de circulation : les véhicules de tourisme et à essence antérieurs à la norme Euro 3 (immatriculés avant 2000) et les véhicules Diesel antérieurs à la norme Euro 4 (immatriculés avant 2005 ou 2006) ; les motos ou cyclomoteurs antérieurs à la norme Euro 2 (immatriculés avant 2003) ; les fourgonnettes à essence antérieurs à la norme Euro 3 (immatriculés avant 2000) et les fourgonnettes Diesel antérieurs à la norme Euro 4 (immatriculés avant 2005 ou 2006) ; les camions et petits autocars antérieurs à la norme Euro 4 (immatriculés avant 2006 ou 2007) ; les autobus et autocars destinés au transport collectif antérieurs à la norme Euro 4 ( immatriculés avant 2006 ou 2007).

Les contrevenants s’exposent à une amende de 100 euros. En cas de récidive, le coût de l’amende croît. Le contrôle des ZBE se fait à travers un système automatique de caméras capables de lire le numéro d’immatriculation du véhicule et de vérifier s’il a l’autorisation de circuler.

2.2. Les ZFE-m en place et à venir

De fait, le cadre législatif national ne dit pas tout et le débat à ce sujet devrait tout autant, voire davantage se déployer au niveau local. D’autant que douze métropoles ont déjà mis en place une ZFE-m : Paris, Lyon, Rouen, Nice, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Toulon, Grenoble, Reims et Saint-Étienne.

Mieux : elles ont annoncé de leur propre initiative des calendriers souvent très ambitieux. Les restrictions qu’elles imposent aux usagers sont certes encore souvent modestes et concentrées pour l’essentiel sur les niveaux Crit’Air les plus élevés, mais les perspectives futures s’avèrent parfois très sévères. La ZFE-m de la Métropole du Grand Paris veut ainsi écarter les véhicules Crit’Air 3 dès juin 2023 et les Crit’Air 2 en 2024 (soit au total 53% du parc actuel des VP de la métropole et 55% dans les communes voisines…). La Métropole de Lyon annonce de son côté qu’à partir de 2026, c’est l’ensemble des VUL Crit’Air 2 qui pourraient se voir imposer des restrictions de circulation. La concertation à ce sujet est toujours en cours mais dans l’hypothèse où cette orientation serait confirmée, au total, 96% du parc des VUL de la Métropole (environ 100 000 véhicules) devraient être renouvelés d’ici cette échéance. De même, alors que la loi ne vise que les véhicules inférieurs à 3,5 t, les ZFE-m déjà en place font parfois le choix de cibler les Poids lourds. C’est le cas de la Métropole du Grand Paris ou de celle de Grenoble. Là encore, la responsabilité n’en revient ni à l’Etat ni au législateur mais aux collectivités locales qui l’ont jugé utile (parfois légitimement, du reste).

Sans surprise, les communes et intercommunalités voisines de ces ZFE font entendre leur mécontentement mais la responsabilité ne saurait en être imputée à l’Etat. Il faut noter d’ailleurs que les exercices de concertation auxquels se livrent certaines collectivités convient souvent essentiellement les habitants des communes et quartiers situés à l’intérieur de la ZFE et non ceux qui ont un usage quotidien du cœur d’agglomération sans y résider eux-mêmes. Autrement dit, le consentement des personnes consultées à des ambitions parfois radicales peut être un effet de ce que Jean Viard appelle la « démocratie du sommeil ». Autrement dit, on ne consulte pas toujours à la bonne échelle.

En outre, même quand elles sont issues d’une concertation approfondie, ces ambitions et ces initiatives locales ont été fixées alors même que l’inventaire des ménages et entreprises concernées par d’éventuelles restrictions futures n’avait pas été fait ou de façon très sommaire… Il faut dire que l’exercice est loin d’être simple. Les données du Système d’immatriculation des véhicules (SIV) permettent de dire, dans chaque agglomération, combien de véhicules Crit’Air 3, 4 et 5 (VP ou VUL) sont en circulation et si leurs propriétaires habitent le pôle urbain ou la couronne. Mais elles ne permettent pas de dire combien, parmi eux, ont besoin de circuler quotidiennement ou régulièrement dans le cœur de l’agglomération. Et encore moins combien seront encore en circulation au 1er janvier 2025… Pour les particuliers, les données du recensement permettent de connaître la distance à l’emploi des actifs et le nombre de véhicules par foyer, mais pas la nature du ou des véhicules en circulation. Enfin, pour les VUL, la base SIRENE peut fournir des informations précieuses, elle aussi ; un inventaire précis a ainsi été réalisé pour l’Eurométropole de Strasbourg par l’initiative Mobilités en transition de l’IDDRI en croisant les données SIV et SIRENE notamment.

Ce travail de documentation locale ne peut incomber uniquement à l’Etat : il incombe également aux collectivités qui vont devoir fixer le design et les ambitions de leur ZFE-m. Il implique en conséquence une collaboration active entre ces parties. Certaines données – c’est le cas des données du SIV – sont la propriété de l’Etat mais peuvent être ouvertes aux collectivités à des fins d’enquêtes ou de recherches (art. L. 330–5 du Code de la route) ; d’autres devront sans doute être collectées par les collectivités elles-mêmes. Les données de bornage de certains opérateurs télécom pourraient également être mobilisées, moyennant toutes les précautions requises par la CNIL.

Devant tant d’incertitudes cependant, la grogne et les inquiétudes s’amplifient. De multiples interrogations surgissent : les industriels seront-ils capables de proposer en temps et en heure des véhicules alternatifs à des prix abordables pour les classes moyennes ? quand un marché secondaire de véhicules électriques d’occasion se mettra-t-il en place pour les ménages modestes et quelle sera l’espérance de vie des produits qui y seront proposés ? Si une partie de la flotte dédiée à la logistique urbaine ne peut plus pénétrer dans le cœur d’agglomération, les capacités d’approvisionnement seront-elles menacées ? Les différentes unités administratives qui composent les agglomérations et les autorités organisatrices de la mobilité sauront-elles s’entendre pour agir convenablement ? Quelles seront les dérogations possibles et les exceptions (par exemple pour l’accès aux moyens de santé) ? Comment sera organisé le contrôle à l’entrée des ZFE-m ? S’il est suffisamment automatisé, précis et fiable, permettra-t-il, comme dans certaines ZFE actuelles (par exemple, à Strasbourg), d’accorder un droit à un certain nombre d’entrées par an pour les véhicules disposant de la mauvaise vignette ? Etc.

On le voit, une grande partie de ces questions s’adressent au niveau local. Toutefois, afin d’apaiser les tensions qui commençaient à se faire jour, la Première ministre a annoncé récemment une enveloppe de 150 millions € dans le cadre du nouveau fonds vert d’accélération de la transition écologique dans les territoires doté de 2 milliards € pour accompagner les collectivités locales dans la mise en place des ZFE. Une réponse aux élus qui dénoncent l’absence de l’Etat dans la mise en place d’un dispositif dont ils ont la compétence et dont ils redoutent les effets sociaux, mais sur lesquels beaucoup ont en réalité insuffisamment travaillé à ce jour.

Au registre des aides, il faut naturellement signaler également celles qui sont versées par l’Etat : prime à la conversion (5 000 €) et bonus écologique (6 000 €). Le Gouvernement a par ailleurs décidé d’augmenter de 1 000 € la prime à la conversion pour les personnes qui habitent ou travaillent dans une ZFE-m et de passer à 7 000 € le bonus écologique pour les ménages les plus modestes. Un prêt à taux zéro (PTZ) sera également expérimenté pendant deux ans à partir du 1er janvier 2023 pour financer l’achat d’un véhicule propre dans les métropoles qui dépassent les seuils d’émission à partir du 1er janvier. A quoi s’ajoutent les aides locales dont les dispositifs et volumes varient sensiblement d’un territoire à l’autre. Dans le cas de la Métropole du Grand Paris, par exemple, la Région Ile-de-France propose des aides qui vont de 1 500 à 6 000 € en fonction du revenu fiscal de référence par part (RFR) ; les intercommunalités proposent jusqu’à 6 000 € selon le RFR ; et la Ville de Paris présente également une palette d’aides aux auto-entrepreneurs, TPE, PME, etc. Mais dans le cas du Grand Lyon, la région Auvergne Rhône-Alpes ne propose… rien !

Le scénario de l’inaction

Comme dans tous les débats relatifs à la transition écologique, il est important d’envisager le scénario de l’inaction : que risque-t-il de se passer si nous n’agissons pas davantage et plus efficacement qu’aujourd’hui ? Si, par exemple, on en venait à supprimer le cadre légal construit depuis 2019 et les contraintes qu’il comporte ?

Les investissements dans le renouvellement du parc automobile seraient probablement en large partie différés. Les industriels auraient moins de raison de parier sur le développement rapide des voitures électriques et poursuivraient probablement un chemin de recherche de pure optimisation sur les technologies thermiques. Les collectivités locales auraient, elles aussi, moins de raison de presser le pas. En conséquence, les émissions de PM2,5, de dioxyde d’azote, d’ozone, etc. se maintiendraient certainement à un niveau élevé.

Mais, dans le même temps, les recommandations de l’OMS et les normes règlementaires européennes continueraient de se durcir sous la pression des progrès de la connaissance en santé environnementale. Les actions en manquement contre l’Etat français se multiplieraient, ainsi que les condamnations et les astreintes correspondantes. Face aux dommages sanitaires accumulés et au risque judiciaire de plus en plus pressant, les pouvoirs publics n’auraient d’autre solution, en cas de pics de pollution liés à la combinaison d’un trafic abondant et de canicules récurrentes par exemple, que de prendre des mesures d’urgence comme des restrictions de circulation, voire des interdictions certains jours dans le cœur des agglomérations, sans concertation ni préavis. Ces expédients contiendraient aussi leur lot d’injustices sociales : comment les plus démunis pourraient-ils trouver une solution face à une mesure d’urgence alors qu’on voit bien que les alternatives doivent se construire dans le temps, l’analyse du problème et la concertation ?

Ce raisonnement par l’absurde souligne l’intérêt de la planification et de l’anticipation plutôt que la gestion de l’urgence, de la transition choisie plutôt que de la transition subie.

3. Des difficultés qui restent à documenter…

Dans certaines agglomérations – celles qui seront contraintes pour des raisons sanitaires de mettre en place des ZFE-m plus coercitives et celles qui auront décidé d’elles-mêmes de poursuivre de plus hautes ambitions –, des difficultés risquent de se faire jour. Des ménages modestes, des artisans, des indépendants et des TPE seront peut-être exposés dans les mois et les années qui viennent à des restrictions de circulation. Et s’ils n’ont pas les moyens de changer de véhicule ou de basculer vers d’autres solutions de transport au quotidien, ils risquent d’être à la peine. Reste à savoir comment les aider à franchir ce cap (voir infra III). Mais pour cela, il est d’abord nécessaire de savoir combien ils sont et où ils sont. Or ces questions sont loin d’être correctement documentées à ce jour.

3.1. L’attrition du parc le plus ancien

Au niveau national, c’est-à-dire au niveau le plus agrégé, la part du parc des véhicules Crit’Air 4 et 5 n’est pas négligeable. Les Crit’Air 5 représentent 2% des VP en circulation et 4.6% des VUL. Les Crit’Air 4, respectivement 8.4% et 12.9%. Soit au total 10.4% des VP et 17.5% des VUL. Les Crit’Air 3 sont plus nombreux encore : 1/4 des VP et 1/5 des VUL.

Il faut cependant tenir compte du fait que ce sont des véhicules qui auront plus de 20 ans en 2025 pour les Crit’Air 4 et 5, plus de 12 ans pour les diesel Crit’Air 3 et plus de 18 ans pour les véhicules à essence Crit’Air 3. Il est probable qu’une partie de ce parc aura disparu au moment de l’entrée en vigueur du dispositif prévu par la loi Climat et résilience : la durée de vie moyenne d’un véhicule particulier est en effet un peu supérieure à 10 ans11 (150 000 km pour un moteur à essence et 250 000 km pour un diesel) et la durée moyenne de détention de moins de 6 ans en 2018.

Le rythme d’attrition du parc des Crit’Air 4 et 5 étant légèrement supérieur à 10% par an ces dernières années, et celui des Crit’Air 3 légèrement inférieur à 7%, on peut en effet estimer que, dans les deux années qui viennent, l’ensemble de ce parc (3, 4 et 5) sera passé d’un peu plus d’1/3 des VP en circulation à environ 1/4, et d’un peu plus de 40% à environ 1/3 pour les VUL. Mais ce sont des chiffres à l’échelle nationale. Le tableau est sensiblement différent à l’échelle des EPCI concernés par la mise en place présente ou future d’une ZFE-m. Sur les 23 principaux EPCI de cette nature, un simple exercice d’extrapolation du rythme d’attrition observé entre 2019 et 2021 suggère qu’au 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 5 (VP et VUL) pourraient représenter entre 0 et 1% du parc de ces territoires (contre 1 à 2% aujourd’hui), les Crit’Air 4 environ 4% du parc (contre 7 à 8% aujourd’hui), et les Crit’Air 3 17% pour les VP (contre 23% aujourd’hui) et 9% pour les VUL (contre 16% aujourd’hui), comme on peut le voir dans le tableau ci-après. Naturellement, on cible ici les cœurs d’agglomération. La situation est sans doute un peu différente dans les périphéries plus éloignées. Mais dans l’ensemble, que l’on considère les résultats d’un exercice d’extrapolation à grande échelle ou à petite échelle, les rythmes d’attrition laissent imaginer un stock de véhicules concernés par d’éventuelles restrictions de circulation sensiblement plus faible qu’aujourd’hui.

| 2019 | 2021 | Ecart 2019/21 en % | Part/total parc 2021 en % | 2025 | Part/total parc 2025 en % | |

| VP CA3 | 2 124 121 | 1 831 998 | –14 | 23 | 1 362 834 | 17 |

| VP CA4 | 749 287 | 548 267 | –27 | 7 | 293 534 | 4 |

| VP CA5 | 181 471 | 106 842 | –41 | 1 | 37 041 | 0 |

| VUL CA3 | 243 969 | 184 503 | –24 | 16 | 106 659 | 9 |

| VUL CA4 | 119 904 | 85 154 | –29 | 8 | 42 926 | 4 |

| VUL CA5 | 40 109 | 26 142 | –35 | 2 | 11 045 | 1 |

3.2. Combien et où sont-ils ?

Il est toutefois beaucoup plus difficile de dire quelle est la part de ces véhicules qui seront confrontés à des restrictions de circulation dans les ZFE-m (c’est-à-dire la part de ceux qui ont un usage régulier de la circulation dans les cœurs d’agglomération sans nécessairement y avoir leur résidence). En effet, pour résoudre cette énigme, il faudrait disposer de deux informations manquantes.

Tout d’abord, on l’a dit, on ne sait pas encore précisément quelles seront les restrictions effectivement mises en place dans les ZFE-m par les différentes agglomérations concernées, ni même le périmètre exact de ces ZFE-m. Selon les initiatives que les collectivités jugeront utile de prendre, le tableau pourra varier très sensiblement d’une agglomération à l’autre.

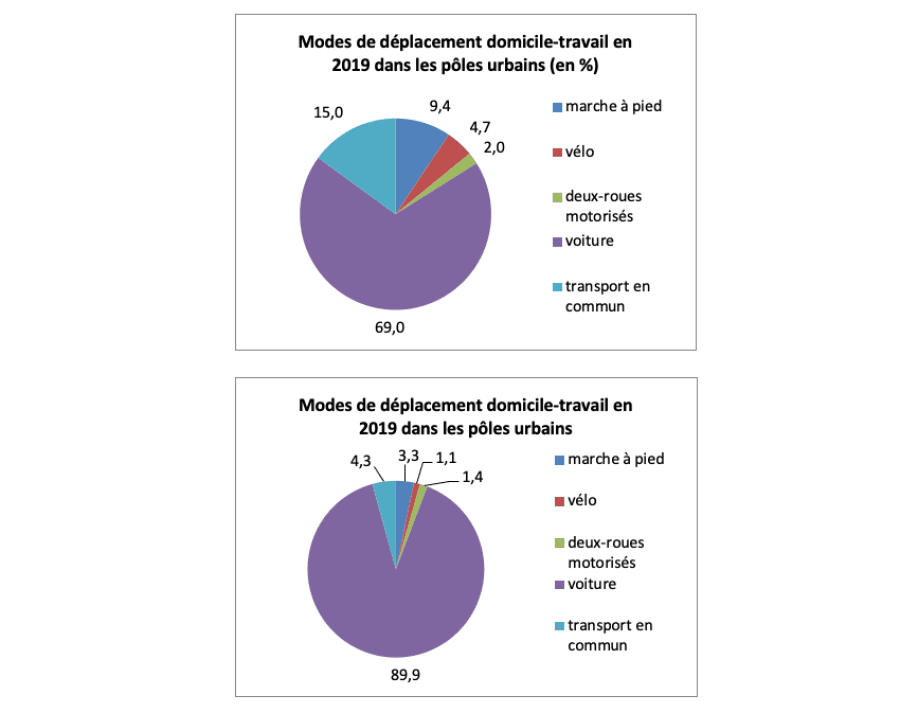

Ensuite, on ne sait pas dire précisément aujourd’hui, pour une agglomération donnée, quels sont les véhicules Crit’Air 3, 4 et 5 qui ont un usage régulier des cœurs d’agglomération et ceux qui n’en ont pas. Les enquêtes de recensement permettent de connaître les modes de déplacement domicile-travail privilégiés à l’intérieur des pôles urbains et dans leurs couronnes, ainsi que la distance à l’emploi. Sans surprise, pour la France métropolitaine hors Ile-de-France, il en ressort une forte dépendance à la voiture dans les couronnes (près de 90% des déplacements) par rapport aux pôles urbains (69%), mais sans que l’on sache précisément la nature du véhicule utilisé (voir graphiques ci-après). Ces données révèlent également que la part de chaque mode de déplacement n’a quasiment pas évolué dans les couronnes entre 2015 et 2020, alors qu’elle se déforme légèrement dans les pôles et les ville-centres au détriment de la voiture (-2,2%) et au profit du vélo (+1,6%) :

Le répertoire statistique des véhicules routiers (dont les données sont issues du ministère de l’intérieur et du SIV) fournit d’autres informations : elles permettent de recenser le parc de ces véhicules et d’identifier le lieu de résidence du propriétaire (dans la métropole ou dans les intercommunalités voisines). Par exemple, on sait que les 13 plus grandes métropoles et leurs intercommunalités voisines abritent quelque 2,3 millions de VUL, dont 0,8 million (33%) de Crit’Air 3, 4 et 5 (pour moitié Crit’Air 3 et pour moitié Crit’Air 4 et 5). Et l’on sait que les 2/3 de ces VUL Crit’Air 3, 4 et 5 appartiennent à des personnes vivant dans les intercommunalités voisines de la métropole. Mais cela ne nous renseigne pas sur la part de ceux qui ont un usage régulier du cœur de l’agglomération. Certaines intercommunalités voisines englobant de très nombreuses communes, il est en outre probable que des pans entiers de leur territoire soient faiblement polarisés par le cœur d’agglomération.

| Nombre | % | |

| Total VUL top 13 Métropoles | 2 331 024 | 100 |

| S-Total Crit’Air 3+4+5 | 769 940 | 33 |

| S-Total Crit’Air 4+5 | 320 814 | 14 |

| S-Total Crit’Air 3+4+5 dans les communes voisines des métropoles | 517 806 | 22 |

Le tableau n’est pas tellement différent concernant les VP. Dans les agglomérations de Strasbourg ou Grenoble, les véhicules particuliers classés Crit’Air 3, 4 et 5 représentent environ 1/3 des immatriculations. Et environ 2/3 des Crit’Air 3, 4 et 5 appartiennent à des personnes résidant dans les intercommunalités voisines de la métropole. C’est dans ces catégories que pourraient se trouver les situations les plus problématiques, ceux qui résident plus près du cœur de l’agglomération ayant en général davantage de solutions de transports en commun à leur disposition.

En somme, la mise en place de restrictions à la circulation des véhicules les plus anciens dans certaines ZFE-m fera certainement des perdants le moment venu, mais il reste beaucoup à faire pour savoir où et combien seront ces perdants. C’est pourquoi il serait temps que les collectivités des agglomérations concernées s’attèlent à la tâche avec l’Etat. Sans quoi, il est à craindre que dominent les préjugés et représentations à la mode sur la géographie de la pauvreté et de la précarité. L’Observatoire des inégalités relevait ainsi récemment que, selon les données 2018 de l’Insee et contrairement à ce que pensent beaucoup, « Près des deux tiers des personnes dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (fixé ici à 60 % du niveau de vie médian) vivent dans les pôles urbains qui regroupent au moins 10 000 emplois ». Elles se répartissent entre les villes-centres (36,5 % des pauvres) et leurs proches banlieues (26,4 %). 30,7 % des pauvres vivent dans les zones périurbaines et seulement 6,4 % dans les zones rurales isolées. Par ailleurs, on sait que les ménages disposant des restes à vivre (le revenu disponible moins les dépenses contraintes ou pré-engagées) les plus faibles logent soit au centre de la zone d’emploi, soit au contraire à sa périphérie la plus éloignée, et qu’entre les deux, les restes à vivre peuvent être nettement plus élevés (en première couronne on profite souvent d’un coût du logement moins élevé sans avoir de lourdes charges de transport).

L’exposition aux difficultés que pourraient générer des ZFE-m assorties de restrictions de circulation ne suit donc pas un simple « gradient d’urbanité » qui les verraient croître régulièrement avec la distance au centre de la zone d’emploi. Les choses sont plus compliquées que cela et les configurations peuvent varier sensiblement d’une agglomération à l’autre. Enfin, les ménages pauvres ne sont pas forcément ceux à qui d’éventuelles restrictions de circulation en voiture au sein de la ZFE-m poseront le plus de problème. Il est plus probable que des ménages issus des classes populaires intégrés dans l’emploi ou des classes moyennes soient plus directement concernés. Mais, encore une fois, cela nécessiterait un inventaire agglomération par agglomération plutôt que des affrontements généraux et parfois idéologiques.

4. L’éventail des solutions

On peut toutefois lister sans attendre les réponses qui pourraient être apportées à ces difficultés et dont la combinaison devrait naturellement varier selon les contextes urbains locaux. Etant entendu que la suppression du cadre légal actuel ne serait évidemment pas une solution, sauf à se désintéresser à la fois de la santé des habitants, de la lutte contre le réchauffement climatique et des coûts économiques associés à une mauvaise qualité de l’air.

4.1. La voiture électrique

Une première solution pourrait consister dans le développement de l’électromobilité, c’est-à-dire le changement de véhicule au profit d’un véhicule électrique parfaitement neutre en termes d’émission (y compris en termes de gaz à effet de serre si l’électricité est elle-même issue de modes de production décarbonés). C’est sans doute une partie de la réponse, en tout cas à moyen-long terme. Toutefois, les véhicules électriques sont plus chers que les véhicules à motorisation thermique (surtout quand on recherche une autonomie conséquente) et le marché d’occasion est encore beaucoup trop étroit pour que les ménages issus des classes populaires et des petites classes moyennes y trouvent des opportunités bon marché.

Si l’on veut favoriser cette substitution, il faut donc envisager des aides à l’achat (c’est le cas aujourd’hui avec la combinaison de la prime à la conversion et du bonus écologique auxquels s’ajoutent des aides locales variables selon les collectivités) et le développement de solutions de leasing bon marché, comme l’envisage le gouvernement. Si cet effort d’accompagnement est suffisant, ensuite l’électromobilité se traduit pour les ménages concernés par des gains de pouvoir d’achat immédiats, le coût d’une recharge de la batterie étant très inférieur à celui d’un plein d’essence ou de gazole (à quoi il faut ajouter des économies sur la fréquence des réparations et sur l’assurance). Même en acquittant 100 ou 130 euros de leasing par mois, la plupart des ménages y gagneront instantanément sur leur budget transports.

Les mêmes gains peuvent s’envisager pour les artisans et les TPE propriétaires de VUL. Dans leur cas, une solution de transition négociée serait certainement vertueuse comme nous le préconisions ici : après avoir fait, avec l’appui des collectivités locales, l’inventaire des besoins de substitution dans l’ensemble des agglomérations concernées, l’Etat devrait alors réunir les représentants des secteurs professionnels impactés, les constructeurs automobiles et les organismes de crédit pour tenter de nouer un accord au niveau national. Assurés d’un volume d’achat de véhicules neufs conséquents, les constructeurs pourraient réaliser des économies d’échelle et proposer des prix plus attractifs ; assurés de la garantie de l’Etat ou de toute autre forme de derisking public, les organismes de crédit pourraient quant à eux proposer des taux plus intéressants ; etc. Le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) a vocation à préparer ces « deals » et à en suivre ensuite la bonne exécution avec les territoires concernés.

Les professionnels propriétaires de VUL pourraient peut-être aussi miser sur des solutions de retrofit. Le retrofit consiste à remplacer le moteur thermique (essence ou diesel) d’un véhicule par un moteur électrique ou à hydrogène (pile à combustible) en conservant tout le reste du véhicule et en prolongeant sa durée de vie. C’est une solution encore émergente mais qui pourrait se développer rapidement, notamment du fait des besoins engendrés par la perspective de mise en place des ZFE. De premières homologations de kits de conversion ont vu le jour ces dernières semaines pour des VUL produits entre 2000 et 2006 (type Renault Trafic).

Le problème est que le déploiement de l’électromobilité et la croissance de ses performances techniques seront nécessairement progressifs. Faute de composants en quantité suffisante, les constructeurs peinent aujourd’hui à assurer une production de masse de véhicules neufs en entrée de gamme et sont parfois tentés de concentrer leurs moyens sur une offre plus haut de gamme, y compris sur des modèles beaucoup plus lourds (type SUV électriques) qui, de ce fait, « mangent » inutilement une partie des gains énergétiques réalisés. La croissance de la part de marché de l’électrique est aujourd’hui très nette (12,8% des ventes en juin 2022, en progression de 4,7% en un an), mais il est difficile d’imaginer la voir dépasser le tiers des ventes dès le mitan des années 2020.

A défaut de pouvoir tout miser sur l’électromobilité et pour les ménages qui garderont une forte dépendance à la voiture, il serait sans doute utile d’envisager des solutions pour passer d’une vignette Crit’Air 3, 4 ou 5 à un véhicule classé en Crit’Air 1 en ouvrant certaines des aides existantes à l’achat de ce type de véhicules, y compris d’occasion et ce pour une période de temps limitée. Ces solutions sont peu évoquées dans le débat public car elles restent moins satisfaisantes en termes d’émissions que la solution électrique. Mais elles peuvent fournir une option d’appoint qu’il ne faut pas négliger, a fortiori si l’on considère que les ménages qui auront les moyens de passer au véhicule électrique remettront sur le marché secondaire un certain nombre de véhicules Crit’Air 1.

La voiture électrique présente toutefois une autre limite : elle ne résout en rien les questions de congestion urbaine. Particulièrement sensibles aux heures de pointe dans les grandes agglomérations, elles se traduisent par des temps de trajet élevés, ce qui est une autre dimension des difficultés rencontrées par les ménages qui résident en couronne et travaillent dans les cœurs d’agglomération…

4.2. Le rail et les RER Métropolitains

Pour englober le problème de la congestion dans les réponses proposées, il faut miser sur le report modal vers les transports en commun. Comme le montre Jean Coldefy, les investissements massifs qui ont été réalisés en France dans ce domaine ces vingt dernières années (83 Mds €) ont concentré le report modal sur les villes-centres des grandes villes et leurs habitants (15% de la population), ce qui explique que la part modale kilométrique de la voiture soit restée écrasante dans l’ensemble du pays (environ 80% en 2019), les mobilités locales se réalisant pour l’essentiel en France autour des pôles urbains, là où l’offre de transport en commun est la plus faible, voire inexistante12. Cela s’est fait au détriment du pouvoir d’achat des ménages et singulièrement des ménages modestes : le coût de la voiture est en effet de 0,22 € par voyageur.kilomètre (v.km), contre 0,07 €/v.km en moyenne pour les transports en commun (0,10 €/v.km pour le TGV, 0,03 pour un abonné d’un TER…)13.

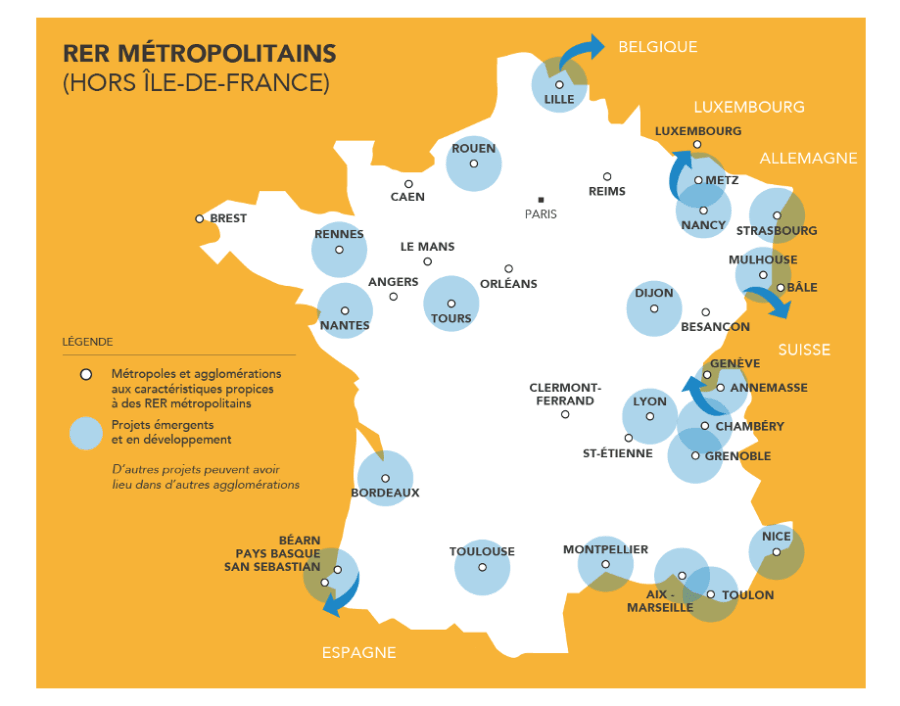

Le développement du rail présente dans ce contexte des intérêts évidents : rapidité de circulation, neutralité en termes d’émissions, forte capacité en nombre de passagers, faibles coûts pour l’usager, sécurité, fiabilité… Là où c’est possible, cette solution est sans doute la meilleure. Les projets de RER métropolitains (ou « réseaux express métropolitains ») comme à Bordeaux, Rouen, Grenoble ou Nice vont dans ce sens (voir carte ci-après).

Récemment mis à l’honneur par les annonces du Président de la République, ils répondent à l’objectif de la Loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019 qui est de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains en améliorant la mobilité quotidienne et en fluidifiant les circulations autour des grandes étoiles ferroviaires. Il s’agit le plus souvent d’utiliser des infrasctructures existantes en augmentant le nombre de sillons alloués au transport de passagers entre le centre et la périphérie, en augmentant la fréquence des trains, en modifiant les dessertes et en créant des lignes « traversantes ».

Mais la disponibilité des infrastructures est très inégale selon les agglomérations. De plus, le coût et les délais de développement de nouvelles infrastructures peuvent être rapidement dissuasifs. L’élasticité de cette solution est en particulier assez faible dans les nœuds urbains. De plus, l’arbitrage en faveur du transport de passagers se ferait potentiellement au détriment de la logistique marchande ferroviaire que l’on cherche par ailleurs à développer (voir le récent rapport de Terra Nova sur le sujet). Pour surmonter cette difficulté, il faudra que ces projets aillent de pair avec une désaturation des nœuds ferroviaires et que SNCF Réseau affiche clairement sa stratégie capacitaire.

4.3. Les cars express à haute fréquence

Autre solution : le développement de lignes de cars à haute fréquence disposant de voies réservées entre la deuxième couronne et le cœur d’agglomération. Cette solution est notamment défendue par Jean Coldelfy afin de relier les secondes couronnes avec les pôles urbains des grandes agglomérations14. C’est le modèle en vigueur dans l’agglomération de Madrid en Espagne. Des lignes de ce type existent déjà en France dans certaines agglomérations : Voiron-Grenoble (Express 1 Isère), Dourdan-Massy (ligne express 91.03), Aix-Marseille (ligne 50) et elles semblent plébiscitées par le public, en particulier par les ménages du périurbain. Avec un intervalle à l’heure de pointe de 5 minutes et un gain de temps sur l’ensemble du parcours de 20 minutes par rapport à la voiture (soit 40 minutes A/R), la ligne Dourdan-Massy transporte ainsi près d’un million de voyageurs par an en empruntant une file entièrement dédiée de l’Autoroute A10 sur 3,3 km à l’approche de la gare de Massy-Palaiseau. Les passagers réalisent ainsi 270 € d’économies par mois s’ils font quotidiennement la totalité du parcours. Ces différents avantages se retrouvent avec quelques variations sur Aix-Marseille (3 millions de passagers, 3 minutes de moins que la voiture, 235 € d’économies par mois) et Voiron-Grenoble (1,2 million de passagers, 180 € d’économies mais pas de gain de temps par rapport à la voiture). En termes climatiques, les gains sont également sensibles : ce sont 1 950 tCO2-e évitées sur Dourdan-Massy, 3 900 tCO2-e sur Voiron-Grenoble, 12 480 tCO2-e sur Aix-Marseille, le tout pour un coût d’abattement très faible15.

Ces premiers résultats ont d’ores et déjà inspiré de nouvelles initiatives. C’est notamment le cas en Ile-de-France où la Région envisage la création d’une quarantaine de ligne de cars express régionaux pour rapprocher de Paris les 5 millions habitants de la grande couronne qui ne sont pas connectés aux réseaux de transport en commun de la métropole. L’idée est de leur permettre d’accéder rapidement et facilement aux gares du Grand Paris.

L’avantage de cette option est d’être facile à déployer rapidement (pas de pari technologique, peu de coûts d’infrastructures…). Elle s’accompagne d’une nette économie pour les ménages sur leur budget transports et même d’un gain de temps par rapport à la mobilité en voiture dans des agglomérations congestionnées aux heures de pointe. Là où elle apparaitra pertinente, ses effets seront toutefois d’autant plus vertueux que seront envisagées des infrastructures multimodales autour des gares (routières notamment) où l’on puisse laisser son vélo ou sa voiture, et en cœur d’agglomération, en bout de ligne, des raccordements simples et rapides aux autres réseaux de transport (métro, tramways, etc.).

Cette solution soulève toutefois quelques questions. Tout d’abord, elle suppose que soient recrutés de nouveaux chauffeurs alors que le secteur est déjà en grande tension. Le niveau des rémunérations dans les transports urbains ne sont pourtant pas trop bas, mais le contact avec le public est de plus en plus redouté et l’activité jugée trop peu intéressante par les jeunes professionnels. Il faut réfléchir aux moyens d’enrichir ces métiers…

Ensuite, cette solution risque de se heurter au millefeuille administratif territorial, soit à la difficulté de faire coopérer de façon harmonieuse l’ensemble des collectivités concernées à l’échelle de l’agglomération pour structurer correctement cette offre. Mais cette difficulté est valable pour presque toutes les solutions évoquées ici.

4.4. Les solutions complémentaires

A ce bouquet de solutions peuvent s’adjoindre des solutions complémentaires. On pense notamment au covoiturage qui offre une réponse de court terme et à coûts limités au problème de la pollution comme à celui de la congestion. Les voies réservées aux cars à haute fréquence pourraient d’ailleurs être ouvertes aux véhicules transportant plus de trois personnes comme c’est le cas pour les High occupation lanes dans certaines métropoles canadiennes comme Toronto. On pourrait également imaginer une modulation des interdictions d’accès à la ZFE-m en fonction du nombre de passagers transportés. Certaines collectivités se lancent dans des solutions innovantes à cet égard. La Métropole Rouen Normandie et l’Agglo Seine-Eure viennent ainsi de lancer Covoit’ici : un service qui propose des lignes de covoiturage sans réservation pour les trajets quotidiens.

Parmi les solutions complémentaires, figurent également le développement du vélo sur les courtes distances séparant les usagers des nœuds d’intermodalités (créations de pistes cyclables supplémentaires et de parkings à vélos au point d’arrivée, voir le rapport de Terra Nova sur ce sujet), ainsi que le développement du télétravail pour les actifs qui le peuvent et dans les limites du « travail hybride socialement responsable » (des lieux de coworking à proximité des gares de l’agglomération seraient sans doute de nature à favoriser cet usage) et le développement des outils numériques permettant de faciliter une « mobilité sans couture » au sein des agglomérations et de diminuer le coût temporel de l’intermodalité.

4.5. Informer les populations

Aucune de ces solutions ne pourra faire l’économie d’un effort d’information active des populations. Les agglomérations qui ont d’ores et déjà mis en place une ZFE-m ont d’ailleurs souvent pris l’initiative de consultations locales approfondies et prévu des « phases pédagogiques » pendant lesquelles les agents de la force publique s’abstiendront de verbaliser les contrevenants et s’efforceront de les informer.

Il reste que cet effort d’information du public reste le plus souvent insuffisamment proactif et ciblé. C’est une information en push auprès des publics qui vont être concernés qu’il faut privilégier pour anticiper les besoins sans attendre que les intéressés se trouvent « au pied du mur ». Pour cela, les stratégies « d’aller vers » expérimentées dans certains départements pendant la période Covid pourraient être mises à profit : porte-à-porte (pourquoi ne pas mobiliser à cet effet des jeunes en SNU ?), phoning, envoi de courriers d’information sur les aides à tous les propriétaires des Crit’Air 3, 4 et 5 concernés dans les territoires identifiés comme les plus problématiques…

Conclusion

En conclusion, les solutions sont à portée de main. Elles passent par une combinaison, variable selon les territoires et les agglomérations, d’électromobilité, de covoiturage et de transports en commun, qu’il s’agisse du rail là où cela est possible ou de lignes de car express à haute fréquence. A cette combinaison peut s’ajouter une composante mobilités douces (vélo) et télétravail si celui-ci tend à se développer. Ce qui est sûr, c’est que cette politique implique une claire répartition des tâches entre le national et le local, ainsi qu’une forte coopération entre les collectivités locales concernées. Le gouvernement et le législateur peuvent et doivent fixer des règles communes, mettre en place des mesures d’accompagnement pour les ménages les plus vulnérables et favoriser la construction des solutions. Mais ils ne peuvent et ne doivent pas tout faire, ni même porter l’entière responsabilité juridique de l’action publique : les solutions les plus appropriées ne peuvent se définir qu’au niveau local, en fonction des singularités et des besoins de chaque agglomération et chaque agglomération doit, pour cela, faire l’inventaire précis et documenté de ses besoins. D’une manière plus générale, la transition écologique nécessite un fort investissement des territoires. Ceux-ci sont légitimes à demander le soutien de la collectivité nationale, mais ils ne sauraient se dédouaner systématiquement de leurs responsabilités à chaque fois que pointe un risque de mécontentement des populations. La décentralisation a un prix, celui de la responsabilité. Et un bénéfice : celui de la pertinence.

- Une proposition de loi similaire a été déposée au Sénat par Jean-Louis Masson (non inscrit). L’exposé des motifs en reprend mot pour mot celui des députés RN !

- Cette évaluation a fait l’objet de critiques. Voir notamment Jean Coldefy, Mobilités : changer de modèle, Publishroom Factory, 2022, pp. 119 et sq.

- En chimie, un élément précurseur est un composé participant à une réaction.

- Des recherches ont révélé que des taux élevés de particules fines, d’oxyde d’azote et dans une moindre mesure d’ozone étaient associés à une augmentation des taux sanguins d’insuline et des indices de sécrétion d’insuline et de résistance à l’insuline.