Erich Fromm, La Peur de la liberté, 1941

« La génération la plus âgée des petites classes moyennes devint plus amère et plus pleine de ressentiment, mais dans un sens passif ; tandis que la plus jeune fut conduite à l’action »

C’est la catégorie socioprofessionnelle sur laquelle on s’arrête le moins tant on la juge fourre-tout : coincées entre le monde populaire (ouvriers et employés) et celui des cadres, les professions intermédiaires forment un objet dont on peine à cerner l’identité. Elles constituent en réalité la partie inférieure des classes moyennes, ce que l’on pourrait appeler les « petites classes moyennes ». Dans l’enquête réalisée récemment par Terra Nova et l’Apec sur les rémunérations dans le secteur privé, ces catégories ressortent comme les plus insatisfaites de leur situation. Alors qu’elles gagnent en moyenne mieux leur vie que les ouvriers et les employés, les professions intermédiaires sont en effet nettement plus mécontentes de leur sort que les milieux populaires. Il faut dire que la frontière entre ces mondes est de plus en plus trouble : la moitié haute des ouvriers et des employés gagne autant voire plus que la moitié basse des professions intermédiaires. En réalité, ce qui est en crise concernant ces petites classes moyennes, ce n’est pas seulement leur pouvoir d’achat, c’est aussi leur position relative dans la société et leur confiance dans la méritocratie.

Qui sont les professions intermédiaires ?

Consacrée exclusivement aux salariés du secteur privé, notre récente enquête laisse de fait de côté des pans entiers de cette catégorie (par exemple, des agents de catégorie B dans la fonction publique). Pour l’essentiel, les professions intermédiaires qui sont ici représentées sont des salariés du secteur de la santé et du travail social (infirmiers, préparateurs en pharmacie, techniciens médicaux…), des fonctions administratives et commerciales d’entreprise (secrétaires de direction, techniciens des services financiers, comptables, juridiques, etc.) et des techniciens du secteur manufacturier. Autant de métiers et de fonctions situées entre l’exécution et l’encadrement, et qui procèdent souvent d’une compétence technique, de la connaissance de règles relativement fixes et de la capacité d’œuvrer à leur application.

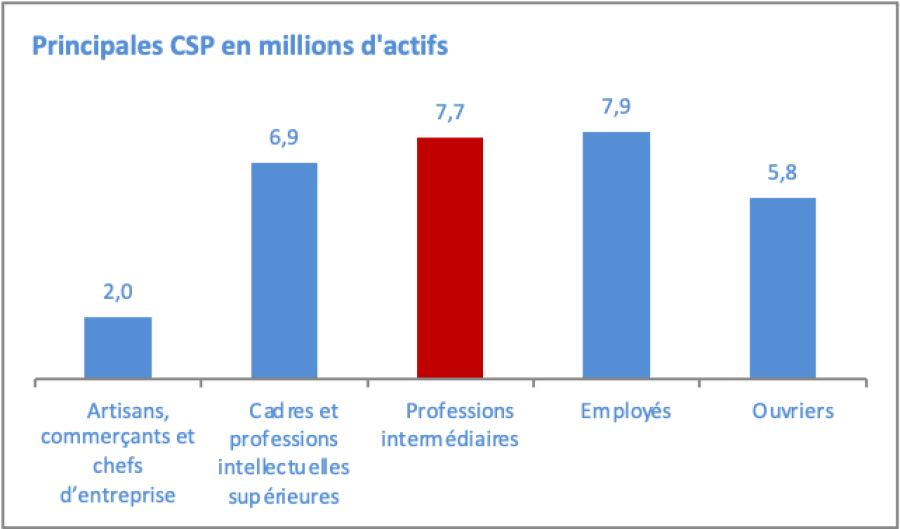

Cette catégorie a connu de profondes évolutions ces quarante dernières années. Elle s’est quantitativement beaucoup développée : les professions intermédiaires rassemblent aujourd’hui plus de 7 millions de salariés (plus de 25% des actifs en emploi, soit presque autant que les employés et plus que les ouvriers ou les cadres) contre 4.4 millions (et 19.5% de l’emploi total) en 1982.

Source : Insee

Elle s’est également sensiblement féminisée : les femmes représentaient 41% des professions intermédiaires en 1982 contre plus de la moitié (53%) aujourd’hui. Enfin, le niveau de formation initiale a suivi l’élévation générale du niveau de diplôme dans la population : aujourd’hui, 61% des professions intermédiaires ont un niveau bac+2 ou plus.

Les professions intermédiaires du privé représentées dans l’enquête sont à cette image. Ce sont majoritairement des femmes, le plus souvent titulaires de diplômes du supérieur court (DUT, BTS, etc.) : 49%, déclarent avoir un niveau bac+2 ou 3, et 72% un niveau supérieur au bac. Selon un schéma assez typique de ce que l’on appelait encore les « nouvelles classes moyennes » dans les années 1970, les professions intermédiaires exploitent le principal capital dont elles disposent (le capital culturel) pour se stabiliser assez rapidement sur le marché du travail : la moitié des personnes interrogées a commencé à exercer une activité professionnelle régulière entre 19 et 22 ans contre un tiers chez les cadres (qui font des études plus longues et se stabilisent plus tard) et un gros tiers chez les ouvriers (dont les études sont plus courtes).

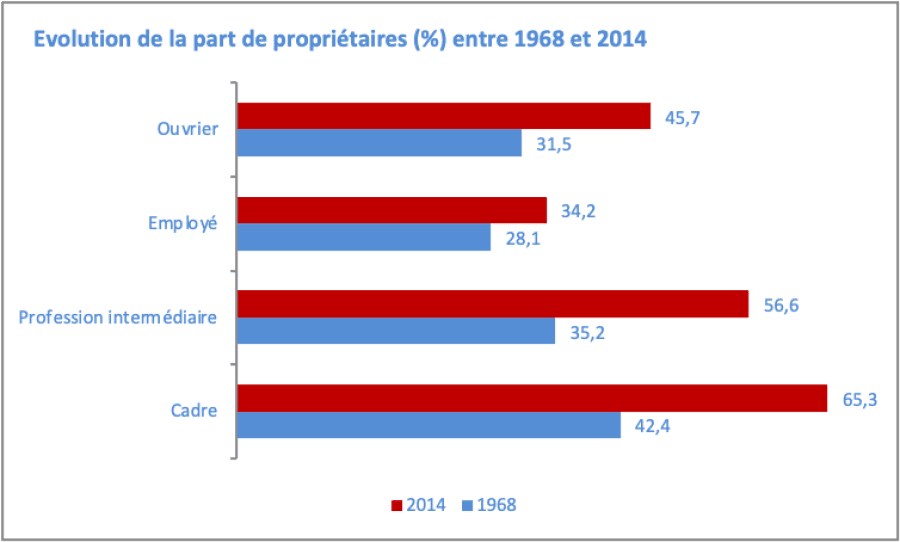

Elles sont également fortement marquées par le désir d’être propriétaire de sa résidence principale et de se créer ainsi un premier patrimoine. Sur les 50 dernières années, c’est dans cette catégorie que le taux de propriétaires de la résidence principale a le plus augmenté avec les cadres : il est passé de 35% en 1968 à 57% en 2014 (respectivement +22.9 et +21.4 points de pourcentage).

Source : Insee, Saphir (1968-2014)

Dans notre enquête, de manière assez cohérente avec les données de la statistique publique, 57% des professions intermédiaires sont propriétaires (13 points de plus que les employés, par exemple) dont 44% (5 points de plus que la moyenne) qui remboursent encore un prêt immobilier. Mais ils ont souvent dû pour cela s’éloigner des centre-villes et du cœur des zones d’emploi : 67% vivent en banlieue ou dans le périurbain et 42% ont des temps de trajet domicile/travail de 30 minutes à 1 heure (soit 1 à 2h par jour aller-retour). Cette situation crée une forte dépendance à la voiture : selon les données du recensement de l’Insee, 76% des professions intermédiaires utilisent la voiture pour aller travailler, soit 5 points de plus que la moyenne.

Enfin, elles sont caractérisées par une forte éthique du travail : 94% se disent investis dans leur travail aujourd’hui. Et 39% se déclarent même très investis – 4 points de plus que les employés et 8 points de plus que les ouvriers – soit une proportion comparable à celle qu’on observe chez les cadres.

Investissement dans les études, culte du travail, valorisation de la propriété… Les professions intermédiaires de l’enquête sont pleinement dans le modèle de réalisation des classes moyennes salariées des dernières décennies du XXe siècle. C’est d’ailleurs à ce « milieu de l’échelle sociale »1 que s’identifient traditionnellement la plus grande partie des professions intermédiaires, en particulier dans les professions administratives et commerciales d’entreprise et dans les professions du secteur de la santé et du travail social.

Comme le suggérait l’historien Serge Berstein2, c’est une philosophie sociale qui unit ce monde, plus encore que des rapports de production ou leur position dans la division du travail. Cette philosophie repose notamment sur une aspiration à la promotion sociale qui s’accompagne d’une certaine représentation de la société comme un ensemble où l’ascension peut passer pour « le résultat du travail, de l’épargne, du mérite, bref comme la récompense de la vertu ». Ce désir de promotion est longtemps passé par l’imitation du mode de vie et des mœurs du groupe juste au-dessus d’elles, considéré comme le modèle. Dès les années 1960, c’est le cadre qu’il s’agit désormais d’imiter (vacances, voiture, propriété d’une maison individuelle…), c’est-à-dire la partie haute des classes moyennes. Une partie des classes populaires pourra jouir à son tour de certains de ces attributs, mais ce sont les classes moyennes salariées qui leur auront ouvert la voie. Ces catégories ont donc souvent été investies d’un rôle implicite : illustrer et diffuser la confiance dans le progrès social. Toute une littérature en fait à ce titre des « classes d’équilibre » essentielles à la stabilité de la société dans son ensemble.

Le mécontentement des petites classes moyennes

Ces milieux qui, comme on vient de le voir, ont vu leur bagage de formation et leur importance démographique se développer ces dernières décennies, semblent aujourd’hui saisis d’un doute profond et persistant, voire d’une forme de ressentiment.

Leur inquiétude est maximale : ce sont les plus inquiets sur la situation économique mondiale (83%), loin devant les cadres (+10) mais aussi les employés (+7) et les ouvriers (+5). Elles sont également pessimistes sur l’évolution de leur pouvoir d’achat (74%, +6 points par rapport à la moyenne) et de leur rémunération (62%) mais, sur ce dernier point, à des niveaux comparables avec les classes populaires. Les petites classes moyennes sont manifestement en train de perdre confiance dans l’avenir.

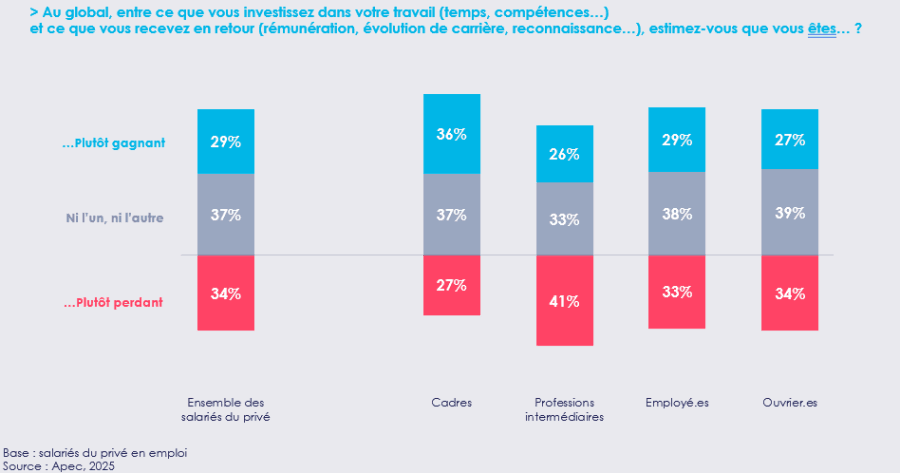

Une large majorité (57%) est d’ailleurs convaincue que son pouvoir d’achat a baissé depuis 5 ans (entre 4 et 5 points de plus que chez les employés et les ouvriers) et même un tiers (30%) qu’il a « beaucoup » baissé. Une pente négative vécue comme injuste car, dans le même temps, les intéressés ont le sentiment d’avoir développé leurs compétences (83%), des soft skills (79%, +4 points par rapport à la moyenne), leur réseau (65%, +5) et leur employabilité (80%, +4). Ce sont les plus insatisfaits de l’évolution de leur rémunération depuis 5 ans (57%, +4). Au total, c’est dans cette catégorie que l’on trouve le plus de personnes qui se sentent « perdantes » (41% contre 26% de « gagnants ») quand elles font la balance générale de leurs contributions et de ce qu’elles touchent en retour : ce sont 7 à 8 points de plus que chez les employés et les ouvriers et 14 points de plus que chez les cadres.

Dans le détail, c’est encore dans cette catégorie que l’on trouve le plus de salariés s’estimant faiblement rémunérés au regard de leur diplôme (47%, +9), de leur expérience (57%, +8), de leurs compétences (57%, +7), de leurs efforts (57%, +5), de leur niveau de responsabilité (48%, +7), de leur charge de travail (51%, +5) ou de leur utilité dans l’entreprise (51%, +5). Un sentiment général de non reconnaissance, donc, qui explique que c’est aussi la catégorie où l’on envisage le plus de changer de situation professionnelle dans les mois à venir (35%, +6).

C’est en outre la catégorie où l’on « excuse » le moins l’entreprise : 48% pensent qu’elle ne rémunère pas correctement ses salariés (+4 points par rapport aux classes populaires et +13 par rapport aux cadres) ; 58% qu’elle n’a pas pris de mesures à la hauteur de l’inflation (+5 et +9), 47% qu’elle ne « fait [pas] de son mieux » (+3 et +8) et 46% qu’elle n’est pas juste dans la manière de fixer les rémunérations (+5 et +12). Du coup, c’est aussi la catégorie qui compte le plus sur les pouvoirs publics (54%) pour défendre son pouvoir d’achat (+11 et +12).

Enfin, c’est la catégorie où l’on est le plus convaincu que les écarts de rémunération entre salariés et dirigeants sont trop élevés (56%, soit 8 points de plus que dans les classes populaires et 5 points de plus que chez les cadres), ainsi que les écarts entre grands groupes et TPE-PME (45%, +5).

Le moment du retournement ?

Ces données valident un profond malaise dans les petites classes moyennes du secteur privé. Celles-ci ont manifestement le sentiment de ne pas être récompensées de leurs efforts alors même que l’attachement à la méritocratie est plus développé dans ces milieux que dans les classes populaires (voir Luc Rouban, 2021). L’idée que l’on peut réussir par ses propres moyens s’en trouvent fragilisée, et avec elle la philosophie sociale portée par ses milieux. De même, se trouve fragilisé l’espoir de rejoindre les standards des classes moyennes aisées qui auront si longtemps aimanté leur mode de vie.

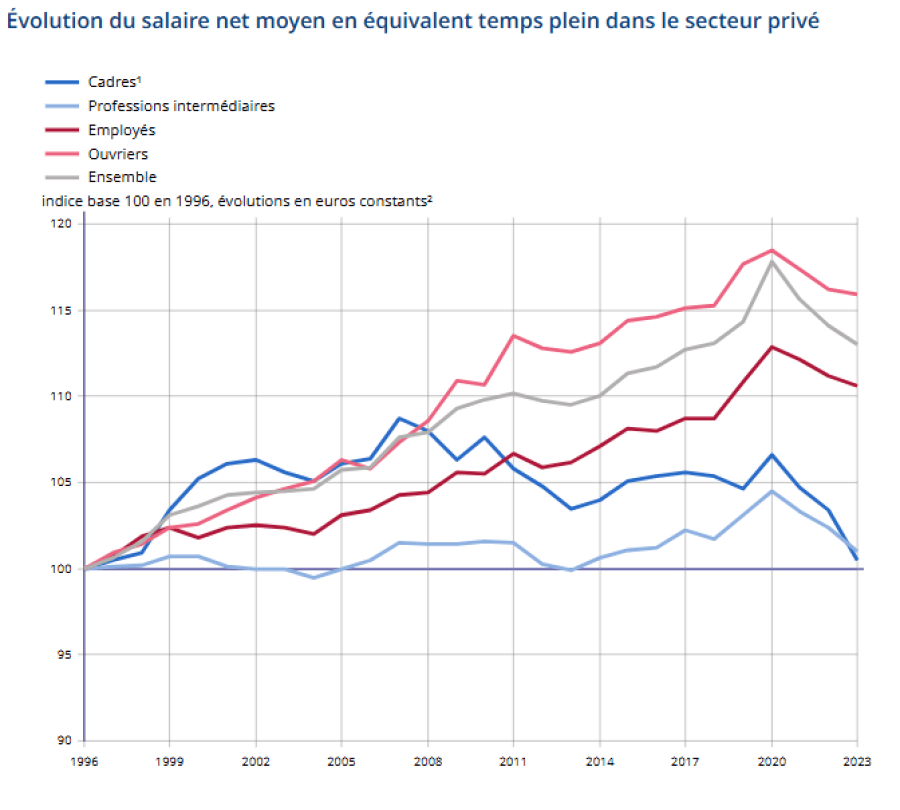

Ces petites classes moyennes peuvent également ressentir comme une injustice le fait que leurs écarts de rémunération avec les employés et les ouvriers se resserrent : une part croissante des milieux populaires étant payée au Smic (la proportion de salariés au Smic est passée de 8% à 17% entre 1994 et 2023) et le Smic étant indexé sur l’inflation, la rémunération de nombreux ouvriers et employés a évolué plus vite (ou a mieux résisté) que celle des professions intermédiaires dans les années de forte inflation que nous avons connues. En longue période, le phénomène est encore plus net : exprimé en euros constants, le salaire net moyen en ETP des professions intermédiaires n’a progressé selon l’Insee que de 1% entre 1996 et 2023, quand celui des employés a progressé de 10.6% et celui des ouvriers de 15.9%.

Source : Insee

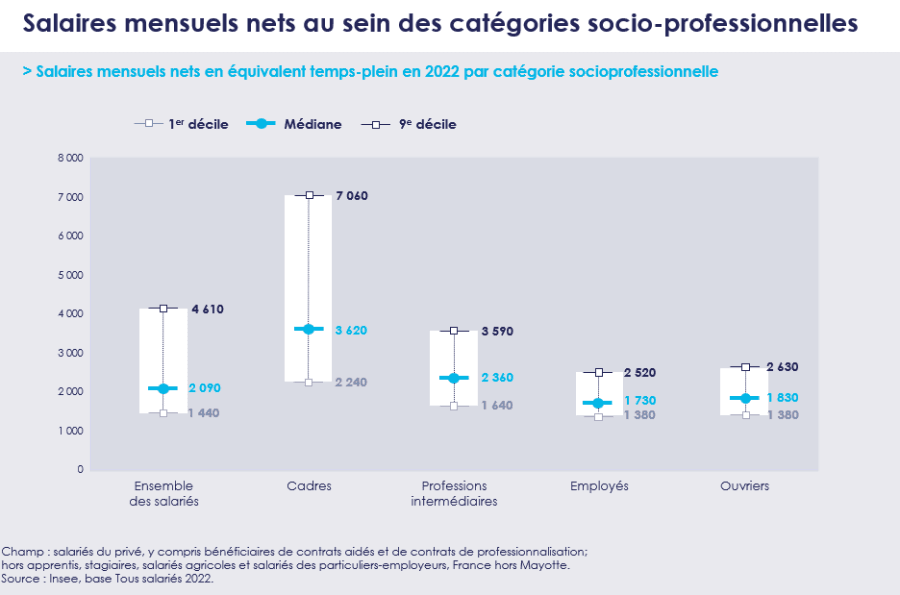

Ces petites classes moyennes (où 29% déclarent n’avoir jamais été augmentés de toute leur vie professionnelle, selon l’enquête de l’Apec et Terra Nova) semblent hantées par la difficulté à se distinguer des classes populaires (employés et ouvriers) dont beaucoup sont pourtant issus : 52% des professions intermédiaires de l’enquête déclarent en effet être issues d’une famille dont la situation financière était juste, voire difficile. De fait, aujourd’hui, la moitié la mieux rémunérée des employés et des ouvriers atteint souvent des niveaux de salaires mensuels nets en ETP équivalents voire supérieurs à la moitié la moins rémunérée des professions intermédiaires (voir graphique ci-après).

Ainsi, les professions intermédiaires du privé, au lieu de s’élever dans la hiérarchie sociale, semblent redouter un progressif alignement sur les classes populaires les moins défavorisées. Cette crainte pourrait être redoublée bientôt par le déploiement des intelligences artificielles (IA). Ces technologies sont en effet de nature à automatiser un certain nombre de tâches techniques de type rédactionnel ou computationnel qui sont au cœur des compétences des professions intermédiaires, en particulier dans les fonctions administratives des entreprises. Là où, dans le secteur bancaire par exemple, certaines entreprises recrutaient en majorité des bac+2 ou +3, elles recrutent dès le Bac grâce à l’IA3.

La confiance dans la méritocratie et la confiance dans les institutions étant étroitement liées comme l’a montré Luc Rouban, ce malaise des petites classes moyennes trouve de plus en plus souvent un exutoire politique : entre les élections européennes de 2019 et celles de 2024, c’est au sein des professions intermédiaires que le vote RN a enregistré ses plus fortes hausses : + 10 points (de 19 % à 29 %) selon un sondage Ipsos. Le bond a été très sensible également chez les Bac+2, catégorie qui recoupe largement la précédente : +13 points (de 16% à 29%). La même observation vaut pour les élections législatives : en deux ans à peine (entre 2022 et 2024), le vote RN a progressé de 11 points (de 20% à 31%) au sein des professions intermédiaires, selon une autre enquête d’Ipsos.

L’avenir nous dira si cette pente s’accentue encore dans les mois et les années qui viennent. Mais d’ores et déjà, ces évolutions nous rappellent que les classes moyennes, souvent décrites comme des « classes d’équilibre » ou des « classes du juste milieu », peuvent se retourner à la faveur d’un sentiment de vulnérabilité. Elles se découvrent alors une communauté de destin négative. Cité en exergue de ce papier, Erich Fromm a montré que, dans les années 1930 en Allemagne, elles finirent par alimenter le parti fasciste. En France, elles connurent aussi leur moment de bascule. Ainsi les décrivait le journaliste Pierre Frédérix au milieu des années 1930 : « Le Français des classes moyennes, nanti de biens ou d’espérances, était réfractaire à l’association ; le même Français menacé dans les conditions de sa survie, finit par se liguer. Il faut se défendre, rédiger des cahiers, déléguer auprès des pouvoirs publics des représentants. Evénement qui bouleverse le jeu des forces sociales puisqu’il substitue à l’état tampon constitué jadis par les classes moyennes un conglomérat de groupements revendicateurs » (L’état des forces en France, Gallimard, 1935).

Il arrive ainsi que ces forces de confiance et de progrès se retournent contre l’ordre social et politique du moment4. La période que traverse la France est peut-être l’un de ces moments de bascule.