Les émeutes urbaines qui ont marqué l’actualité récente sont loin d’être le seul fait des « quartiers sensibles » : les premiers bilans ont mis en exergue une géographie beaucoup plus diffuse et assez différente de celle qui avait prévalu en 2005. D’après un premier décompte gouvernemental, la moitié des quartiers qui font l’objet de grosses opérations de rénovation urbaine n’ont pas connu de violences. Il n’empêche que ces quartiers et leurs habitants ont rapidement occupé une place prépondérante dans les commentaires et les interprétations qu’elles ont suscités, charriant leur lot d’idées reçues.

Il n’est pas question ici de nier les difficultés que concentrent les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : le taux de pauvreté monétaire (43 %) y est trois fois plus élevé que dans le reste du pays ; le taux d’emploi (45,5 %) inférieur de 22 points à la moyenne nationale ; et la mixité sociale y recule, en dépit des investissements dans la rénovation urbaine. Il est à noter toutefois que ces données sont pour partie le reflet de la définition même des QPV : ces quartiers ont en effet été définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 à partir de la concentration de population à bas revenus. Il n’est donc pas étonnant d’y retrouver des situations sociales plus dégradées qu’ailleurs ; c’est le contraire qui serait étonnant.

Pour autant, les discours catastrophistes et caricaturaux des dernières semaines doivent être remis en perspective pour ne pas se tromper de diagnostic et ne pas désespérer des efforts consentis ces dernières années, à la fois par les pouvoirs publics et par les résidents de ces territoires. Pour cela, il importe de commencer par briser quelques préjugés.

Les idées reçues

Un « ghetto urbain » ?

Première idée reçue : les QPV seraient un « ghetto urbain », peuplés d’individus durablement assignés à résidence et voués à « tenir les murs ».

En réalité, ces quartiers connaissent une mobilité résidentielle élevée : selon le rapport 2017 de l’Observatoire national de la politique de la ville, le taux de mobilité résidentielle des ménages des quartiers prioritaires est comparable à celui des ménages des autres quartiers de leur unité urbaine : entre 10 % et 12 % déménagent chaque année, dont la moitié hors QPV. En 2015, en Ile-de-France, sur 1,44 millions de Franciliens vivant en QPV, 87 000 les avaient quittés dans l’année, soit 6 % du total, tandis que 62 000 étaient venus s’y installer. À ce rythme, en dix ans, plus de la moitié des ménages résidant actuellement en QPV pourraient être sortis de la « géographie prioritaire » et avoir gagné d’autres territoires. À rebours des représentations les plus répandues, ces quartiers connaissent donc un taux de rotation important de leur population.

Plutôt qu’un « ghetto », les QPV sont en réalité un « sas » ou une zone de « transit social » : les ménages qui partent des quartiers prioritaires ont un niveau de vie supérieur à ceux qui y restent, et les nouveaux venus qui les remplacent sont généralement plus pauvres et plus jeunes que les résidents ou les partants. Ainsi tourne la roue des quartiers prioritaires.

Des trappes à pauvreté ?

Contrairement à une autre idée reçue, ces territoires ne restent pas à l’écart des évolutions de la situation économique. Ils bénéficient au contraire de son amélioration. D’après les données gouvernementales, l’écart entre le taux de chômage des quartiers prioritaires et celui des unités urbaines qui les abritent s’est beaucoup resserré ces dernières années : il a diminué de 45 % en huit ans, passant de 16,8 points en 2014 à 9,2 points en 2022.

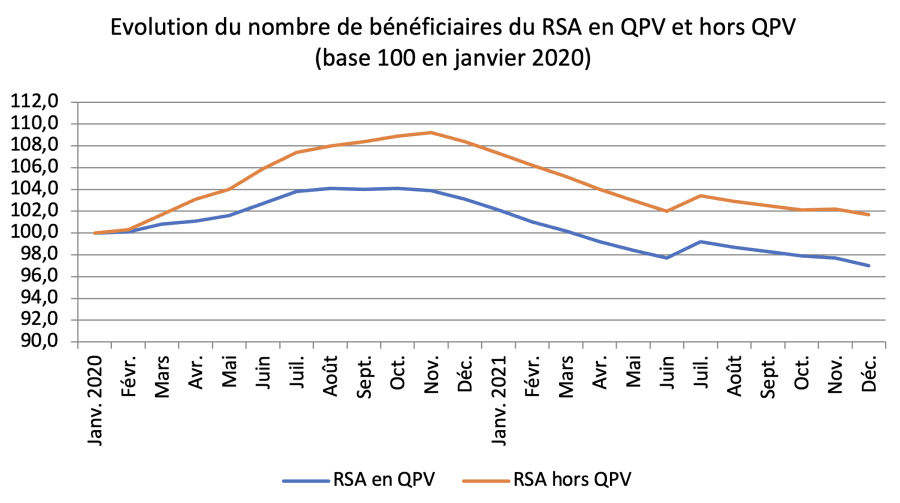

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’impact social de la crise sanitaire s’est même estompé plus rapidement que dans les autres territoires, témoignant de la résilience de ces quartiers. C’est ce que montre notamment l’évolution des bénéficiaires du RSA : dans les mois qui suivent le déclenchement de l’épidémie en 2020, leur nombre augmente sensiblement mais, dans les QPV, il retrouve son niveau d’avant-crise dès avril 2021 et continue à baisser ensuite, tandis qu’il reste supérieur à son niveau d’avant-crise jusqu’à la fin 2021 dans les autres quartiers.

En outre, contrairement à ce que l’on croit souvent, la mobilité sociale ascendante d’une génération à l’autre est assez élevée dans les populations immigrées qui peuplent ces quartiers : d’après l’étude de référence de l’Insee, les enfants d’immigrés ont en effet en moyenne une probabilité plus forte de réaliser une mobilité ascendante (15 % plutôt que 10 %) que la population générale.

Des lieux de communautarisation et de séparatisme ?

Un autre stéréotype voudrait que ces quartiers d’immigration soient des lieux de communautarisme, voire de séparatisme social et qu’ils tournent le dos à la fois à la mixité et à l’intégration par l’éducation. Si des phénomènes de ce type existent et doivent être pris au sérieux, ils ne résument pas du tout la tendance générale.

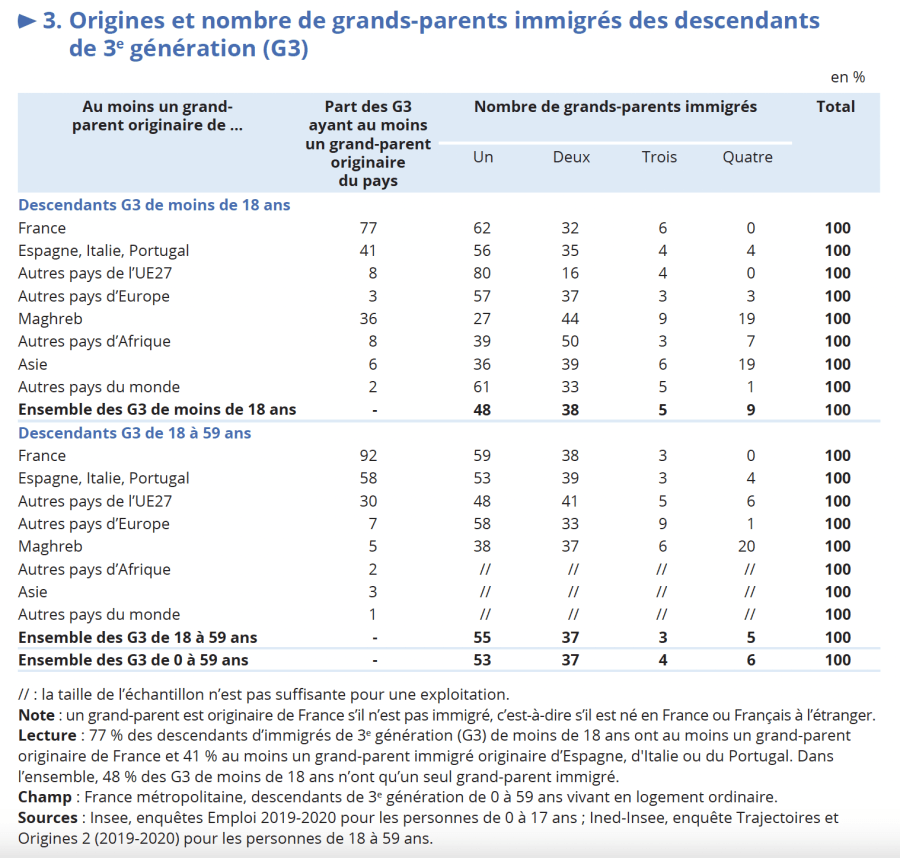

Les statistiques disponibles indiquent plutôt que l’endogamie diminue au fil des générations et que, loin d’être en panne, la mixité des unions fait son œuvre : les premiers résultats de la grande enquête « Trajectoires et origines 2 » montrent que si un peu plus d’un quart seulement (27 %) des immigrés sont en couple avec un conjoint sans ascendance migratoire directe, c’est le cas des deux tiers (66 %) des descendants de deuxième génération. À la troisième génération, neuf petits-enfants d’immigrés sur dix n’ont qu’un ou deux grands-parents immigrés.

S’il y a séparatisme social, il n’est nullement le fait de ces populations, mais celui d’une ségrégation spatiale qui ne leur ouvre le plus souvent aucune autre option résidentielle. Eric Maurin en avait analysé le mécanisme central il y a une vingtaine d’années1 : chaque groupe mobilise ses ressources pour s’éloigner des difficultés de ceux qui se trouvent immédiatement au-dessous de lui dans la hiérarchie sociale. Or, les populations des QPV occupent le dernier échelon de cette hiérarchie.

Par ailleurs, à rebours des refrains à la mode sur la « décivilisation » supposée prospérer dans ces quartiers, le niveau éducatif est plutôt orienté à la hausse. 73 % des descendants d’immigrés de deuxième génération ont un diplôme supérieur à leurs parents. Au fil des générations, les descendants d’immigrés tendent même à se rapprocher des niveaux de diplôme des descendants de natifs, en particulier chez les enfants de couples mixtes.

Les enquêtes du Cereq tendent à montrer que le fait d’être issu de l’immigration est désormais moins déterminant que l’origine sociale pour le destin scolaire des enfants. Ainsi, pour la génération sortie des études en 2017, les enfants issus de l’immigration (13% de l’effectif) représentaient encore 18 % des non-diplômés, mais aussi 14 % des bacheliers, 12 % des Bac+2, 12 % des Bac+3/4 et 16 % des diplômés des écoles de commerce. Malheureusement, les mêmes enquêtes montrent également qu’à diplôme égal, les enfants d’origine extra-européenne sont moins nombreux à accéder à des professions intermédiaires ou supérieures, ce qui suggère notamment diverses formes de discriminations à l’embauche.

Un « puits sans fond » pour les finances publiques ?

Un autre stéréotype voudrait que ces quartiers soient un « puits sans fond » pour les finances publiques, certains auteurs affirmant même qu’ils sont privilégiés par rapport aux territoires « périphériques ». Les pouvoirs publics investiraient ainsi sans compter dans ces quartiers au détriment d’autres territoires et pour des bénéfices que beaucoup pensent illusoires. Bref, les QPV seraient le tonneau des Danaïdes de la République.

Si la précarité sociale dont souffrent les QPV justifie une attention particulière des pouvoirs publics, les données disponibles ne suggèrent pas de disproportion en la matière. Sans prétendre à l’exhaustivité, faute de données suffisantes, on peut considérer au moins les deux grands services publics : la santé et l’éducation.

Pour la santé, Hakim El Karoui a par exemple montré que la Seine-Saint-Denis apparaît sous-dotée avec 1 100 effectifs de la fonction publique hospitalière pour 100 000 habitants, contre 1 800 en moyenne dans l’ensemble de la France métropolitaine.

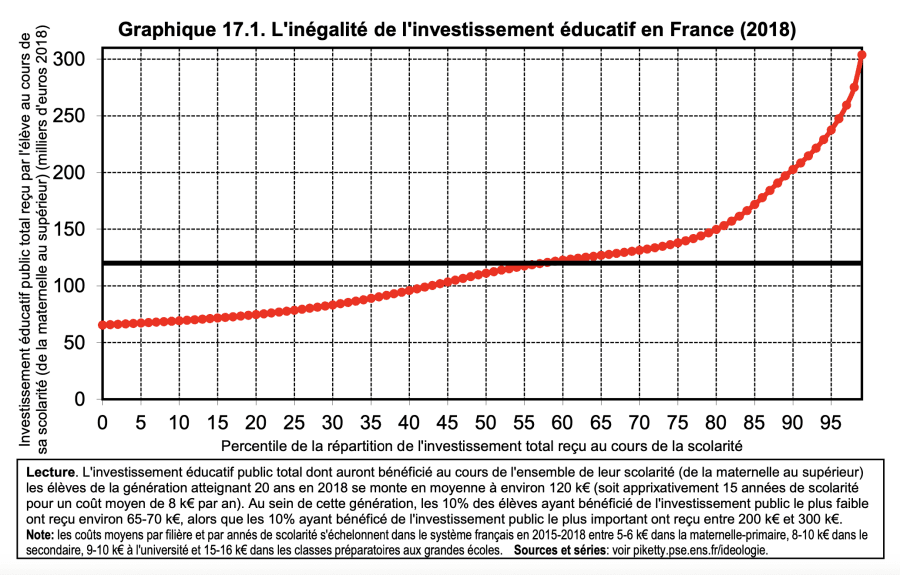

Dans le domaine éducatif, les élèves scolarisés en éducation prioritaire bénéficient certes d’un surcroît d’investissement réel (+ 22 % d’après le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet). Mais, comme le montre Thomas Piketty, le verdict est différent si l’on approche la question à un niveau individuel en regardant l’investissement éducatif public cumulé dont bénéficient les élèves de la maternelle au supérieur, compte tenu des différences de durée de scolarité et de filière. Pour de nombreux élèves de l’éducation prioritaire, le surinvestissement initial (650 euros par an en moyenne) s’estompe au fil du temps du fait d’une durée de scolarité plus courte et de filières moins bien financées (10 270 euros à l’université, quand une année en classe préparatoire coûte 16 370 euros).

Du point de vue des dépenses de protection sociale, ces quartiers sont également moins bien lotis que le reste du pays. A l’échelle nationale, les montants perçus par les habitants des quartiers prioritaires au titre de la protection sociale (6 300 euros par unité de consommation) sont un peu plus faibles que dans l’ensemble de la France (7 700 euros), en raison notamment d’une population plus jeune, ce qui se traduit par de faibles dépenses publiques au titre de la retraite.

La drogue, premier employeur dans les quartiers ?

Une autre légende affecte la réputation de ces quartiers dans le débat public : l’idée selon laquelle le trafic de drogue serait le « premier employeur » dans ces territoires. C’est très exactement ce que prétendait récemment le président du MEDEF.

Le « deal » occupe une place indéniable dans l’économie informelle des quartiers mais certainement pas celle de « premier employeur. D’après la Cour des comptes et des travaux menés pour le compte de l’INHESJ et de la Mildecca, 5 à 6 % de la population globale des quartiers participeraient à ce secteur d’activité, avec des différences importantes selon les QPV. Le poids de cette activité illégale doit donc être relativisé : l’immense majorité de la population de ces quartiers ne participe pas à ce trafic. Si ces chiffres reposent par définition sur des estimations, les ordres de grandeurs sont sans rapport avec la représentation d’une économie locale reposant principalement sur la drogue.

Des émeutes sans portée politique ?

Au sujet des émeutes qui ont éclaté fin juin 2023, le tableau général d’une violence gratuite et sans contenu politique passe trop vite sur l’origine de l’embrasement : une faute policière. Bien sûr, ces émeutes ont comme toujours brassé des profils assez différents et réuni des motivations de diverses natures. Mais le fait que certains émeutiers aient basculé dans le pillage ne doit pas faire oublier que beaucoup de jeunes des QPV, émeutiers ou non, partagent une expérience de la discrimination qui augmente et qui frappe singulièrement les populations d’origine immigrée ou ultramarine.

En 2019-2020, 18 % des personnes de 18-49 ans déclarent ainsi avoir subi « des traitements inégalitaires ou des discriminations », contre 14 % en 2008-2009. À caractéristiques égales, l’origine immigrée ou ultramarine demeure le principal déterminant des expériences déclarées de discrimination, pour les hommes comme pour les femmes.

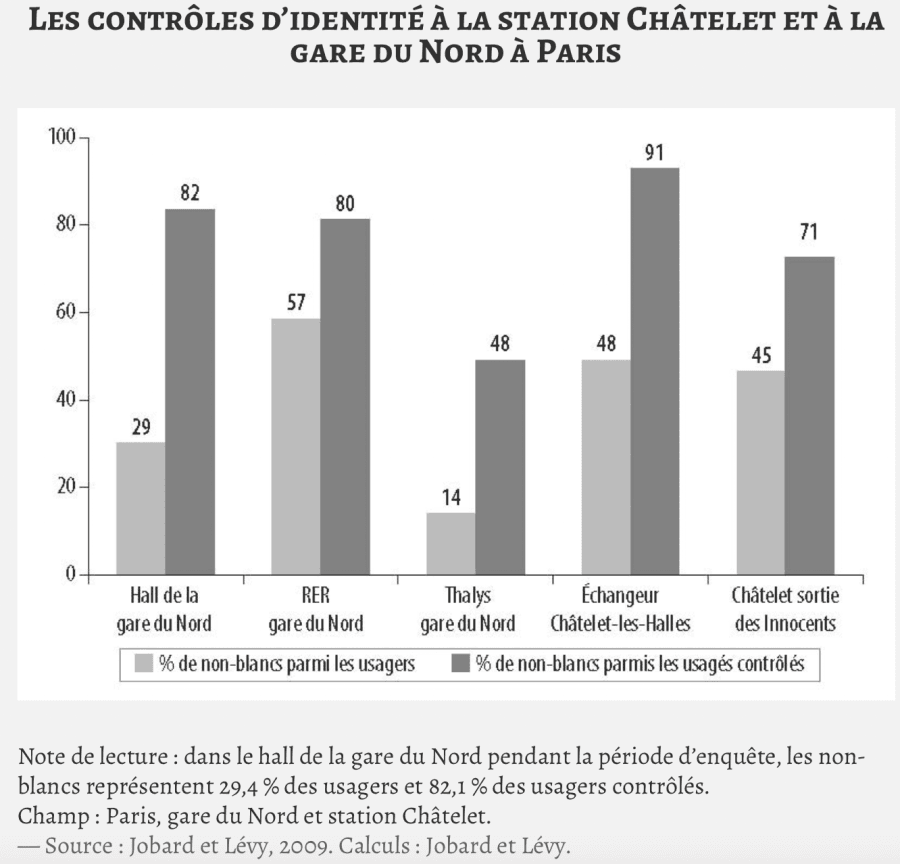

Les relations avec la police concentrent en pratique les difficultés. Si les habitants des quartiers prioritaires ont un taux de satisfaction similaire au reste de la population à l’égard des services publics, un décalage très net existe pour les forces de l’ordre : 58 % des usagers des QPV sont satisfaits de la police (et seulement 48% des 15-24 ans), contre 79 % au niveau national. Pour ces derniers, les expériences de la discrimination se matérialisent d’abord au quotidien par une forte exposition aux contrôles de police.

Les comparaisons internationales montrent pourtant que ce n’est pas une fatalité. D’autres pays font nettement mieux et les résultats obtenus par notre pays dans les grandes enquêtes internationales sont médiocres lorsque l’on interroge les citoyens sur des dimensions concrètes de l’action policière (ex : confiance dans un traitement respectueux et impartial, qualité de la relation avec les citoyens, etc.).

Répondre aveuglément à la demande d’ordre : le risque de l’inefficacité

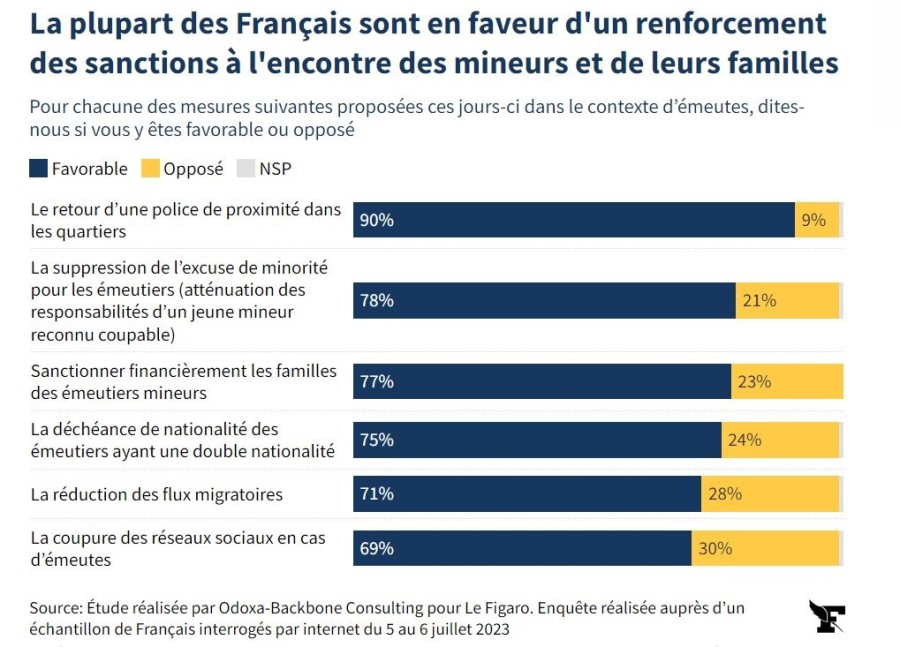

Face à la situation créée par les émeutes de juin-juillet 2023, l’opinion publique a d’abord penché en faveur d’une demande d’ordre : elle a semblé plébisciter la suppression de l’excuse de minorité, la création de sanctions financières pour les familles des émeutiers mineurs et même la déchéance de nationalité pour les émeutiers disposant d’une double nationalité.

Pourtant, suivre aveuglément cette réaction risque de s’avérer particulièrement inefficace.

Tout d’abord, la demande d’ordre ne doit pas occulter les déterminants de la délinquance. D’après les nombreuses études réalisées sur le sujet, accroître la sévérité des peines est le plus souvent sans effet sur la délinquance, tandis que la réduction de la précarité économique et le renforcement de la présence policière sont généralement efficaces.

L’effet des aides sociales sur la délinquance est particulièrement bien documenté. Par exemple, une récente étude américaine a tiré parti d’un changement dans les conditions d’éligibilité des jeunes Américains à une aide sociale pour évaluer son effet causal sur la délinquance. La perte de l’aide, qui s’élève en moyenne à 10 000 $ / an, provoque une hausse de 20 % des condamnations et de 60 % de la probabilité d’incarcération, ce qui se traduit pour les finances publiques par un coût pratiquement équivalent aux économies réalisées sur les prestations sociales.

Enfin, la prison se révèle peu efficace pour lutter contre la délinquance. D’après une étude réalisée pour le Ministère de la Justice en 2021, près d’un tiers (31 %) des sortants de prison en 2016 ont fait l’objet d’une nouvelle condamnation dans les 12 mois suivants leur libération. Les personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle sont moins nombreuses à récidiver que les personnes n’ayant bénéficié d’aucun aménagement de peine (23 % contre 33 %). Le risque de récidive apparaît d’autant plus élevé que les personnes sont plus jeunes au moment de leur entrée en prison.

Une récente méta-analyse de la littérature a par ailleurs montré queles peines privatives de liberté sont les moins efficaces pour lutter contre la récidive des délinquants les plus jeunes, par comparaison notamment à des mesures alternatives permettant de mieux prendre en compte la dimension sociale du phénomène.

Quelques conclusions

L’examen des données disponibles invite à lutter contre le défaitisme et l’idée que, quoi qu’on fasse, la situation des quartiers prioritaires et des enfants de l’immigration reste calamiteuse et coûteuse pour la collectivité. Même si ces territoires concentrent de nombreuses difficultés, ils ne sont pas condamnés. Une part significative des populations qui y résident finit par s’en sortir. L’éducation et la mixité au fil des générations y produisent leurs effets. De même, l’amélioration de la situation économique générale, en particulier sur le front de l’emploi, s’y fait sentir. Rien ne serait plus contre-productif que de relâcher ces efforts. La première chose à faire, de ce point de vue, est de tordre le cou aux représentations catastrophistes.

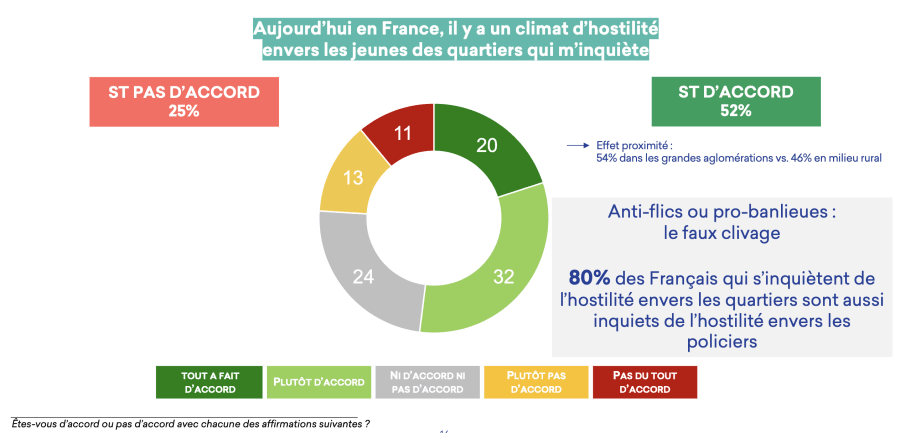

Fort heureusement, l’opinion des Français est souvent plus complexe et plus nuancée que l’ont suggéré certaines enquêtes réalisées à chaud. En réalité, les Français font preuve de davantage de discernement que nombre de commentateurs. Une majorité d’entre eux s’inquiète ainsi du climat d’hostilité envers les jeunes des quartiers. Ils sont par ailleurs deux fois plus nombreux à penser que les pouvoirs publics n’en font pas assez pour les quartiers populaires, en comparaison de ceux qui pensent qu’ils en font trop.

Plutôt que de céder à la tentation de mesures de circonstance, il existe donc un chemin politique pour affronter les questions difficiles qui ne pourront être traitées que dans le temps long des politiques publiques :

- Comment rétablir la confiance entre policiers et quartiers (Terra Nova avait fait en ce sens des propositions qui restent d’actualité) ?

- Faut-il investir davantage dans le social et un peu moins dans le bâti, en rupture avec la politique conduite ces dernières années (le rapport de Terra Nova présidé par Jacques Donzelot il y a une dizaine d’années plaidait déjà dans ce sens) ?

- Comment sortir de la contradiction entre la promotion unanime de la mixité dans les discours et la pratique généralisée de la ségrégation spatiale dans les faits ?