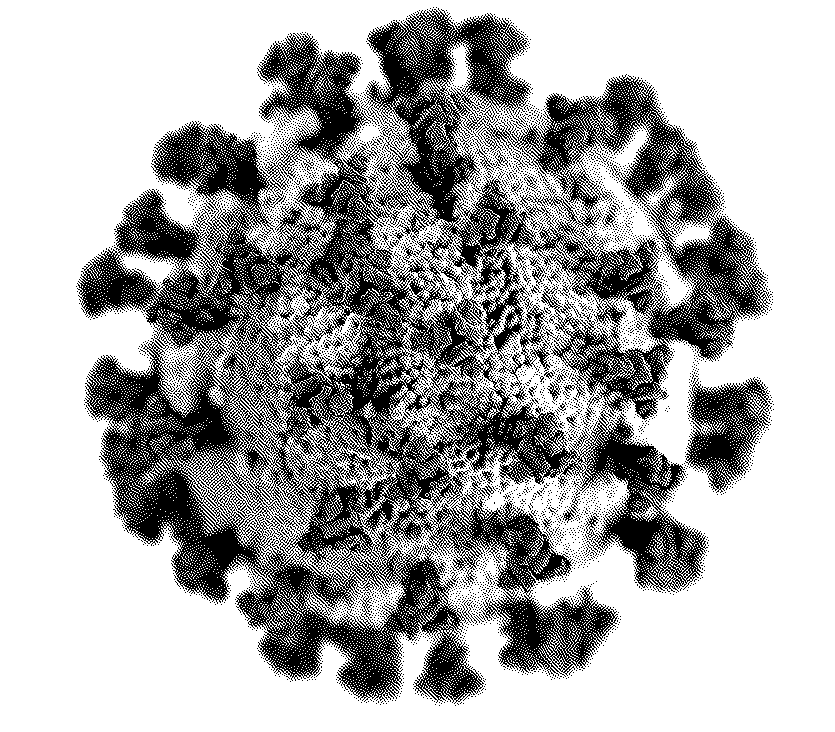

Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron : depuis la vague épidémique liée au variant dit Wuhan du Sars-Covd-2 au premier semestre 2020, plusieurs vagues se sont succédé, liées à des variants caractérisés par l’OMS comme « préoccupants » du fait de leur plus grande contagiosité, capacité d’échappement immunitaire ou sévérité. Chaque vague a provoqué des contaminations massives, des tensions sur les systèmes de soins et des mesures de contrôle pour en freiner la diffusion.

En parallèle à ces vagues successives, l’immunité des populations a progressé sous l’effet des contaminations, mais surtout, depuis janvier 2021 et le début des campagnes vaccinales, sous l’effet de l’immunité vaccinale. Cette immunité populationnelle est désormais une variable clé des conditions d’émergence des variants capables de la contourner. Les variants successifs et à venir sont capables d’infecter les individus immunisés, même si, chez ces personnes, leur capacité d’entraîner des formes graves est entravée par la protection immunitaire.

La propagation de variants portant des mutations leur conférant un avantage compétitif par rapport aux autres souches en circulation est favorisée, notamment en phase d’expansion épidémique, par un processus de sélection naturelle. On peut freiner ce phénomène en ralentissant la circulation virale : mesures de contrôle, vaccination, traitement prophylactique ou curatif des personnes immuno-déprimées. Ces leviers diminuent le risque d’émergence, mais ne peuvent vraisemblablement pas l’éliminer.

Les mécanismes d’émergence des variants doivent donc être considérés comme toujours opérationnels. Il en résulte qu’il faut s’attendre à l’apparition continue de nouveaux variants. Ce qui rendra un nouveau variant compétitif au point de devenir épidémique, c’est sa capacité d’échappement immunitaire et/ou sa contagiosité élevée.

Une partie de l’attention se concentre aujourd’hui sur la question de la sévérité intrinsèque d’Omicron et des variants futurs. Mais, en réalité, la sévérité intrinsèque n’affecte pas les chances de succès d’un variant émergent. La relative moindre sévérité du variant Omicron n’est pas le fruit d’une évolution linéaire attribuable à l’adaptation naturelle de ce virus. Rien ne permet de considérer à ce jour, contrairement à ce qui est parfois dit depuis deux ans, que la sélection naturelle favorise les variants intrinsèquement moins sévères. Comme l’écrivait récemment le spécialiste de l’évolution des virus Aris Katzourakis dans Nature : « Il existe une idée fausse, répandue et rose, selon laquelle les virus évoluent au fil du temps pour devenir plus bénins. Ce n’est pas le cas : il n’y a pas de prédestination dans l’évolution pour qu’un virus devienne plus bénin – en particulier avec ceux, comme le SARS-CoV-2, pour lesquels la plupart des transmissions ont lieu avant que le virus ne provoque une maladie grave. Il faut savoir qu’Alpha et Delta sont plus virulents que la souche découverte pour la première fois à Wuhan, en Chine. Et la deuxième vague de la pandémie de grippe de 1918 a été beaucoup plus meurtrière que la première

». L’attitude raisonnable consiste donc à anticiper une circulation endémique du virus avec l’émergence de prochains variants qui pourront ou non entraîner des formes cliniques sévères.

Il paraît raisonnable de considérer que la circulation virale atteindra par périodes des niveaux d’intensité élevés dans les années à venir. La durabilité de l’immunité populationnelle est à cet égard une variable clé mais caractérisée par un fort niveau d’incertitude encore aujourd’hui. Le prochain variant dominant peut être un nouveau variant qui n’a pas été détecté et, même parmi ceux existants, il est difficile de déterminer lequel pourrait devenir dominant.

The fact that “endemic” contains the word ‘end’ is a coincidence

Un point fait consensus : le renforcement progressif de l’immunité populationnelle à la faveur de doses de rappel vaccinal, ou d’infections naturelles lors des vagues épidémiques, permet d’espérer une protection croissante contre les formes graves de la COVID-19. Mais il pourrait être inapproprié d’en inférer sans autre forme de procès que la circulation du virus dans la population n’est plus, en elle-même, un problème public.

C’est pourtant ce que l’on entend de plus en plus. Le mot « endémique » tend à être employé pour nourrir une vision optimiste dans laquelle le virus pourrait circuler sans conséquences négatives dans la population, pourvu que la vaccination assure une prévention des formes graves chez les plus vulnérables. Ceci, comme l’écrivait encore Aris Katzourakis dans Nature, est un contresens radical : « Le mot « endémique » est devenu l’un des plus mal utilisés de la pandémie. Et bon nombre des hypothèses erronées qui sont faites encouragent une complaisance déplacée. Cela ne signifie pas que le COVID-19 va prendre fin naturellement. (…) Oui, les rhumes sont endémiques. Mais il en va de même pour la fièvre de Lassa, le paludisme et la poliomyélite. Il en était de même pour la variole, jusqu’à ce que les vaccins l’éradiquent. En d’autres termes, une maladie peut être endémique et à la fois répandue et mortelle. (…) Endémique ne signifie certainement pas que l’évolution a en quelque sorte apprivoisé un agent pathogène de sorte que la vie revient simplement à la « normale ». En tant que virologue évolutionniste, cela me frustre lorsque les décideurs invoquent le mot endémique comme excuse pour faire peu ou rien. La politique de santé mondiale ne se limite pas à apprendre à vivre avec le rotavirus endémique, l’hépatite C ou la rougeole. (…) Les politiques de santé et le comportement individuel détermineront la forme – parmi de nombreuses possibilités – que prendra le COVID-19 endémique. Le même virus peut causer des infections endémiques, épidémiques ou pandémiques : cela dépend de l’interaction du comportement, de la structure démographique, de la susceptibilité et de l’immunité d’une population, ainsi que de l’émergence de variants

».

Le fait est, pourtant, que l’optimisme se répand. On entend de plus en plus dire qu’il serait temps de s’en remettre sans crainte à la fatalité, puisque les conséquences d’une circulation intense seraient bénignes, du fait d’une supposée moindre sévérité et/ou d’une couverture vaccinale efficace, alors que les coûts pour la contrôler seraient désormais inacceptables dans des sociétés déjà éprouvées. En finir avec l’exceptionnalisme de la gestion du Covid : c’est le choix défendu de manière plus ou moins explicite récemment en particulier au Danemark, au Royaume-Uni et, de manière beaucoup plus diffuse mais bien repérable, dans les choix français désormais discutés. Ce paradigme motiverait une « normalisation » de la gestion publique de la pandémie ; mais en réalité les contours d’une telle normalisation restent aussi flous que l’est la compréhension commune des différents scénarios d’évolution possible.

On peut lister toute une série de raisons qui font que la circulation du virus dans la population reste un problème en soi, que n’annule pas l’absence de saturation des moyens hospitaliers :

- parce qu’un nombre élevé de contaminations implique toujours une fraction significative de formes graves : même si le seuil supportable pour la réanimation n’est pas franchi, qui décidera du seuil moralement acceptable en termes d’hospitalisations pour formes sévères, de décès et, enfin, de prises en charge dégradée des autres pathologies du fait de tensions fortes et répétées sur les moyens hospitaliers ?

- parce que la circulation virale en population laisse sans protection ceux d’entre nous qui n’acquièrent pas suffisamment d’immunité, soit parce qu’ils sont immunodéprimés et que le vaccin échoue à les protéger, soit parce qu’ils n’ont pas accès à la vaccination (actuellement les 5–11 ans, pour lesquels l’accès à la vaccination est ouvert mais sans réel démarrage faute, pour partie, de grands efforts de persuasion, les moins de 5 ans, et probablement de façon durable les nourrissons) ;

- parce qu’il n’est pas si évident de fixer la définition même de ce qu’est une forme grave, si l’on songe aux séquelles et symptômes persistants du Covid-long, qui pourraient concerner une contamination sur cinq (3 mois après), de même que l’incidence accrue des troubles cardio-vasculaires dans l’année suivant une contamination, objet d’une toute récente publication importante dans Nature ;

- parce que la meilleure façon d’empêcher l’émergence de variants plus dangereux ou plus transmissibles est d’éviter une circulation virale non-contrôlée – plus un virus se réplique, plus il y a de chances que des variants problématiques apparaissent, très probablement là où la propagation est la plus forte ;

- enfin, parce qu’il serait simplement déraisonnable de sous-estimer la probabilité de survenue d’un variant doté de capacités accrues en termes de formes plus sévères ou touchant davantage des populations jeunes voire des enfants.

Il est très difficile, aujourd’hui, d’anticiper les enjeux que posera un futur variant appelé à devenir dominant, et donc de spécifier les scénarios de réponse publique dont on aura besoin. Quelle stratégie de rappels vaccinaux en population générale ? Quelle stratégie d’accès au dépistage et d’isolement/quarantaine ? Ces choix publics essentiels pour les mois à venir sont affectés d’une forte incertitude. Mais, en attendant, le moins que l’on puisse faire est de se doter d’une capacité robuste de surveillance épidémiologique et d’alerte garantissant l’adaptation réactive des outils de réponse et de protection des populations face aux probabilités de résurgence épidémique et aux variants futurs.

Renforcer la surveillance génomique et épidémiologique

Notre stratégie de dépistage et de surveillance a été construite dans un contexte d’urgence depuis deux ans ; l’opportunité, aujourd’hui, de réajuster certains choix s’impose déjà dans le débat public s’agissant du dépistage – mais la fin de l’exceptionnalisme ne signifie pas tant supprimer les dispositifs d’urgence que concevoir une alternative durable et agile.

Parmi les traits exceptionnels de la gestion de la pandémie à laquelle il pourrait être mis fin au profit d’une normalisation, les interrogations portent en particulier désormais sur la stratégie de dépistage et de surveillance en population. Le nombre de cas détectés ne serait plus un bon indicateur de pilotage des mesures, seule la saturation à l’hôpital s’avérant critique pour la réponse publique. Et la pertinence même d’un accès large au dépistage en ville pourrait être questionnée, au profit d’une stratégie recentrée sur le dépistage des seuls cas arrivant à l’hôpital. C’est la stratégie qui s’annonce notamment en Suède, où la gratuité des tests a été abandonnée la semaine dernière, et au Royaume-Uni, où la gratuité des tests PCR pourrait être prochainement réservée aux hôpitaux et aux personnes à risque. En France, de même, d’après Le Monde, les coûts massifs du dépistage de masse (plus d’1,5 milliard d’euros en janvier 2022) sont mis en avant pour envisager de suspendre la recommandation de dépistage pour les cas contacts et recentrer, à moyen terme, le dépistage sur les personnes symptomatiques et les personnes fragiles.

Face au COVID-19, le dispositif de surveillance dans notre pays repose sur la centralisation des tests de dépistage au moyen de deux systèmes d’information construits en urgence et stabilisés au moment du déconfinement avec la loi du 11 mai 20201 avec deux finalités distinctes :

- d’une part, un service intégré de dépistage et de prévention (SI-DEP) déployé dans les laboratoires qui, en plus d’assurer le retour d’information sur un test positif vers le patient et son médecin, compile l’ensemble des résultats des tests à des fins de surveillance populationnelle, sous l’autorité de la DGS ;

- d’autre part, un télé-service de l’Assurance maladie, Contact-Covid, dédié au travail d’enquête sur les cas-contacts, à l’analyse les chaînes de transmission et au traitement des clusters.

Le système d’information Si-Dep, qui réunit de façon systématique les résultats des tests pratiqués, est aujourd’hui la pièce maîtresse de la surveillance, conditionnant la production par Santé publique France des indicateurs qui guident la compréhension de l’épidémie et les décisions publiques.

Cela signifie donc que la surveillance du Sars-Cov-2 dans la population française repose sur des données collectées à la faveur d’une démarche individuelle : se faire dépister. L’accès au dépistage a été extraordinairement facilité dans notre pays, jusqu’à atteindre de très hauts niveaux en janvier. Mais il n’en repose pas moins sur l’initiative des individus, qui se font dépister par inquiétude, en raison de symptômes, dans une logique préventive, parce qu’ils sont cas-contacts, bref pour des motivations qui leur sont propres. Dans le cas d’une infection fréquemment asymptomatique, et parce qu’elles dépendent donc des initiatives individuelles de nos concitoyens, les données de surveillance épidémiologique issues du dépistage (fichier Si-Dep) ne sont pas une bonne vigie. Une grande part des infections ne sont pas recensées. Le ratio n’est pas aisé à estimer, il varie selon les pays et selon les périodes, en fonction notamment l’inquiétude des populations, l’accessibilité des tests, etc. En septembre dernier, les Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis ont estimé que la détection effective des cas ne représentait qu’une contamination sur quatre. En Afrique, la moyenne serait plus proche d’un cas sur sept.

Et cette sous-détection est encore affectée par la probable augmentation de la part des infections asymptomatiques, avec des ré-infections qui sont souvent légères, voire asymptomatiques, survenant chez des personnes protégées par un schéma vaccinal complet donc moins inquiètes.

Ce phénomène rend difficile l’interprétation des données de dépistage. Un ralentissement dans l’augmentation des cas signifie-t-elle une circulation mieux contenue, ou bien un moindre recours au dépistage ? S’il faut, dans le doute, attendre de voir les répercussions sur l’hôpital pour ajuster la réponse, on perd deux à quatre semaines sur chaque vague. « Qui peut conduire en regardant uniquement dans son rétroviseur ?

» s’interrogeait récemment la biostaticienne Natalie Dean dans les colonnes de la revue Nature. Et dans l’hypothèse où, comme désormais discuté, on restreignait la pratique courante des tests en ville au profit du seul dépistage des cas graves arrivant à l’hôpital, la capacité d’anticipation serait encore plus fortement amoindrie.

Dans ce contexte, la structuration de dispositifs robustes de surveillance systématique devient une priorité. La « normalisation » de la gestion du dépistage ou le choix de ne plus considérer le nombre de cas comme un indicateur pertinent supposent de construire une vigie capable de repérer les évolutions de l’épidémie de façon réactive.

La première composante de cette capacité d’alerte est le renforcement de la surveillance génomique, reposant sur le séquençage des échantillons positifs. La France, partie en retard dans cette technique seule capable d’identifier les variants, est devenue depuis la fin 2020 le quatrième « séquenceur » en Europe, derrière le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Danemark. La surveillance génomique, coordonnée par Santé publique France et l’ANRS|Maladies Infectieuses Emergentes dans le cadre d’un consortium, repose à l’heure actuelle sur des « enquêtes flash » de séquençage mises en place en janvier 2021 dans le but de cartographier à un instant donné les variants du SARS-CoV-2 circulant en France. Cette identification des variants par séquençage est complémentaire et plus robuste que celle basée sur les tests de criblage (RT-PCR), limitée à la détection de quelques mutations. Le renforcement de la surveillance génomique soulève cependant toujours une série de questions : trop faible transmission des séquences françaises à la base de données internationale Gisaid, comme récemment investigué par Le Monde, fonctionnement opérationnel du consortium, partage des données entre plateformes, collaboration intégrée avec la recherche scientifique, ou encore calibrage des différents périmètres de séquençage, entre l’actuel échantillonnage aléatoire flash et la piste de la systématicité.

En tout état de cause, le renforcement de la surveillance génomique, qui conditionne le repérage des variants, est complémentaire d’une stratégie de renforcement de la surveillance épidémiologique, c’est-à-dire de l’activité de collecte, d’analyse, d’interprétation et de diffusion auprès des autorités sanitaires dont elle guide les décisions, des informations relatives à la circulation du virus dans la population2.

La surveillance des eaux usées est une première stratégie de veille pertinente. Elle peut révéler une hausse ou une baisse des contaminations à l’échelle d’une collectivité, sans dépendre des pratiques de dépistage. Mais ces données ne peuvent suffire, car une hausse de la présence du virus ne nous dit pas qui est malade et qui ne l’est pas. Natalie Dean souligne par exemple la question de la hausse des contaminations par Omicron chez les enfants, qui doit motiver une vigilance spécifique en pédiatrie : une telle observation échappe par définition à la surveillance des eaux usées.

La voie royale de la surveillance épidémiologique reste l’échantillonnage aléatoire et répété, seul à même de guider de façon réactive la réponse publique. Un échantillon de 1000 participants sélectionnés au hasard, testés de manière répétée peut fournir des informations cruciales pour piloter la stratégie de santé publique à l’échelle d’un pays.

Le Royaume-Uni nous offre en la matière des modèles remarquables depuis le début de la pandémie, avec le dispositif conduit par l’Office of National Statistics (ONS) et l’étude REACT-1 de l’Imperial College London. Le dispositif ONS teste au moins tous les deux semaines une cohorte d’environ 180 000 personnes, avec des analyses sanguines mensuelles auprès d’environ 150 000 personnes. Fin janvier, une personne sur 20 était positive ; chez les enfants, le ratio était de 1 sur 10 !

Ces informations sont capitales en particulier pour construire des modélisations fiables qui éclairent la trajectoire de la pandémie et conditionnent la décision publique. S’ils ne connaissent pas le niveau de contamination d’une population, les épidémiologistes dépendent d’hypothèses, par exemple sur la probabilité que les personnes infectées développent des symptômes ou soient testées. Une surestimation du nombre d’infections non-détectées conduira par exemple à une surestimation de l’immunité naturelle dans la population et donc, potentiellement, à une sous-estimation du risque de résurgence épidémique qui pourra nous conduire à un optimisme déplacé dans les décisions concernant, par exemple, la sécurisation des écoles, la planification des moyens hospitaliers, le ciblage des campagnes de rappel vaccinal, etc.

« Seul l’échantillonnage aléatoire permet de sortir de ce cercle vicieux de conjectures », souligne Natalie Dean dans Nature. Une réponse possible serait d’invoquer la disponibilité des données anglaises, en guise de proxy suffisant pour d’autres pays : inutile de répliquer le dispositif ailleurs. Plusieurs épidémiologistes font cependant valoir qu’il demeure risqué de généraliser trop à partir des données d’un pays. Comportements individuels, représentations du risque, rigueur des mesures de prévention dans le pays sont autant de variables qui impactent directement l’incidence et affaiblissent les parallèles entre pays, même voisins, à l’instant t. L’expérience a montré, de fait, que les vagues ne sont pas nécessairement exactement synchrones entre les pays, même géographiquement proches.

Pourquoi le modèle britannique reste-t-il l’exception ? Il est clair que ces dispositifs de surveillance nécessitent des ressources soutenues et un effort coordonné de la part des pouvoirs publics et de la communauté scientifique concernée. Il faut aussi pouvoir mobiliser un public motivé : pour inciter à participer à l’enquête ONS, le gouvernement britannique a offert plus de 200 millions de livres sterling de bons d’achat. Mais d’un autre côté, l’expérience du mois de janvier en France cochait déjà toutes ces cases : investissement massif, effort réussi de coordination des acteurs et public motivé.

Plus de deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, il est clair que le virus SARS-CoV-2 circulera pendant longtemps. Des millions de personnes sont infectées quotidiennement, et la menace de nouveaux variants reste le défi majeur face auquel l’exécutif doit encore inventer ses modalités de réponse. La surveillance génomique et la surveillance épidémiologique par échantillonnage représentent certes des coûts majeurs, mais l’absence de pilotage raisonné serait également une option très coûteuse. Comme le dit Aris Katzourakis en conclusion de son article : « Penser que l’endémicité est une évolution à la fois favorable et inéluctable est plus qu’erroné : c’est dangereux. Cela prépare l’humanité à de nombreuses années supplémentaires de maladie, y compris des vagues épidémiques impossibles à prédire. Il est bien plus efficient de se demander jusqu’où, si nous continuons à donner au virus des occasions de nous devancer, les choses pourraient se dégrader. Car alors nous pourrions faire davantage pour l’éviter

».