Les résultats 2024 de l’enquête annuelle sur la santé mentale de l’American Psychiatric Association montrent que les adultes américains se sentent de plus en plus anxieux : près de la moitié d’entre eux ressentent davantage d’anxiété que l’an passé. Parmi les motifs d’inquiétude le plus souvent cités cette année, juste derrière l’état de l’économie (77%) : l’issue des élections 2024 (73%).

Si elle a d’ores et déjà un impact important sur la santé mentale des électeurs, c’est peut-être aussi parce que l’élection de novembre engagera des décisions majeures pour la politique de santé des Etats-Unis. Les deux candidats divergent en effet radicalement en la matière, tant par leur action antérieure que par leurs promesses de campagne.

La santé, enjeu clé pour 1 électeur sur 5

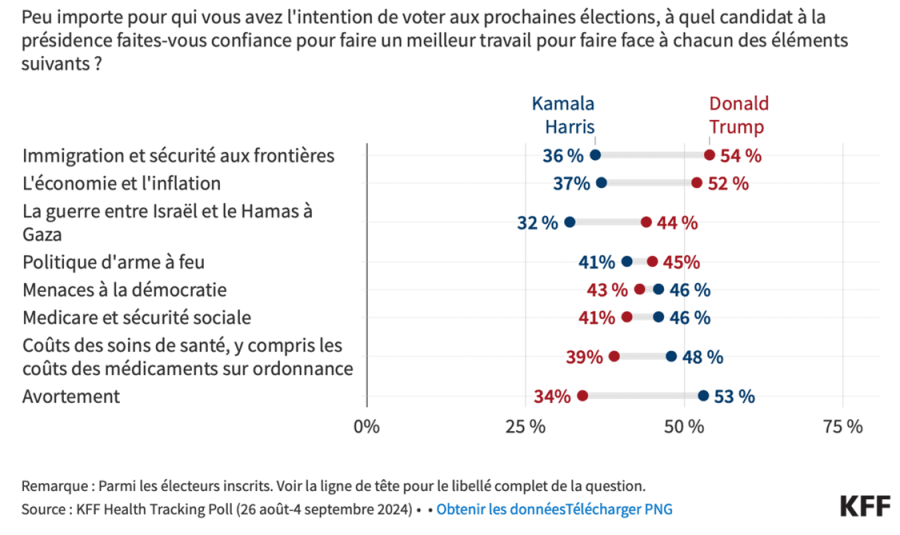

En matière d’analyse indépendante des enjeux de santé aux Etats-Unis, l’organisation à but non-lucratif KFF (ex Kaiser Family Foundation) fait figure de référence, entre autres grâce au comparateur des programmes santé qu’elle propose et grâce aux données de sondages qu’elle produit. Dans sa dernière enquête de septembre, l’ONG montre que l’économie et l’inflation continuent certes de dominer la liste des questions sur lesquelles les électeurs américains se concentrent cet automne, mais que les questions de santé, et notamment d’accessibilité financière des soins, pèsent de façon décisive sur leur choix. Dans l’ensemble, les questions de santé sont considérées comme le sujet le plus important par environ un électeur sur cinq (19 %), loin devant par exemple la politique en matière d’armes à feu (3 %) ou Gaza (2 %). L’électorat est clivé sur la compétence accordée aux candidats en matière de santé : selon KFF, si Donald Trump est souvent plus volontiers jugé digne de confiance sur les enjeux d’immigration, d’économie ou de politique étrangère, en revanche, c’est Kamala Harris qui est plus souvent jugée capable de résoudre les difficultés actuelles sur les enjeux de santé.

Les électeurs démocrates sont plus de deux fois plus susceptibles que les électeurs républicains de choisir un sujet de santé (l’avortement, la sécurité sociale ou les coûts des soins de santé) comme l’enjeu du vote le plus important à leurs yeux (25 % contre 11 %). Même ratio selon le sexe : les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes d’y voir l’enjeu déterminant de leur choix (25 % contre 12 %). Si ces ratios sont classiques dans les élections présidentielles américaines, ils prennent une dimension particulière cette année, première élection présidentielle depuis l’annulation en juin 2022 de la décision de la Cour suprême Roe v. Wade et le retour à la situation en vigueur avant 1973, où chaque Etat avait compétence pour interdire ou pour autoriser l’avortement.

Le droit à l’avortement inscrit de fait sur les bulletins de vote

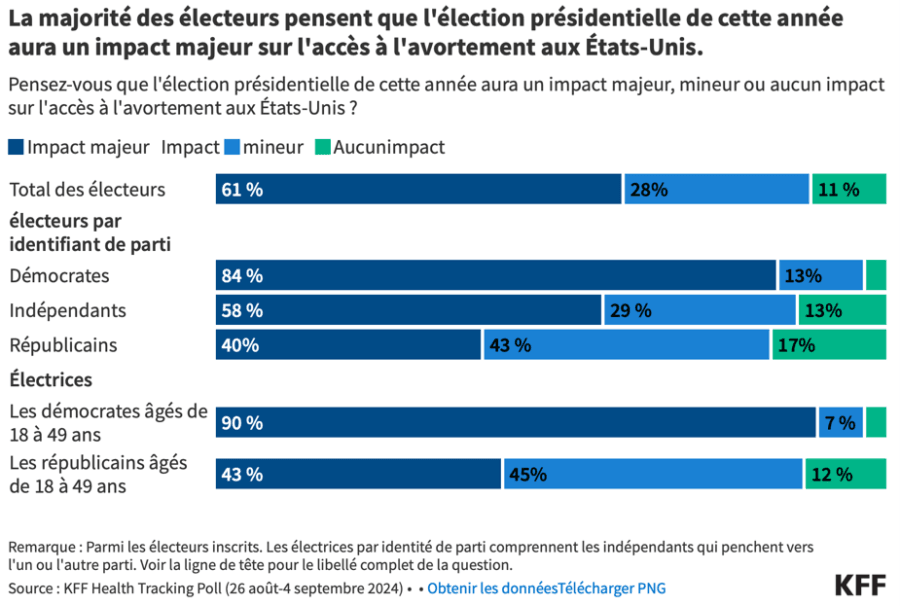

La majorité des électeurs considèrent que cette élection aura un impact décisif sur l’accès à l’avortement aux Etats-Unis, et cette part va croissant depuis que Kamala Harris a remplacé Joe Biden dans la course (61% versus 51% en mars). Logiquement, les électeurs considèrent dans leur très grande majorité qu’il est important que les candidats parlent de l’avortement (84 %), de l’accès au contrôle des naissances (79 %) et de la fécondation in vitro (57 %). La question des droits reproductifs est au premier plan des enjeux de cette élection, a fortiori depuis que les nominations de Trump à la Cour suprême ont créé une majorité capable d’aller au-delà de l’annulation de Roe v. Wade, jusqu’à empêcher les Etats d’autoriser l’avortement (« abortion ban »).

S’il est classique, à chaque élection présidentielle américaine, d’observer chez les femmes et chez les électeurs démocrates une plus forte mobilisation sur les enjeux de santé en général, ce cycle électoral est marqué par le poids que ces deux groupes d’électeurs donnent à la question de l’avortement : c’est une question de vote de premier plan pour environ un électeur démocrate sur dix et pour une femme sur dix.

Il est vrai que dans l’ensemble, la plupart des électeurs (58 %) disent que la position d’un candidat sur l’avortement n’est que l’un des nombreux facteurs qui déterminent leur choix, seul un électeur sur quatre réservant son vote à un candidat qui partage son point de vue sur l’avortement. Mais la question a davantage de poids chez les électeurs démocrates : un tiers d’entre eux ne votera que pour un candidat qui partage son point de vue sur l’avortement (31 %). Même ratio pour les femmes en âge de procréer, une sur trois déclarant qu’elle ne votera que pour un candidat qui partage son point de vue sur l’avortement.

Qu’en est-il des électeurs dits « indépendants », qui ne déclarent d’allégeance pour aucun des deux partis, et qui, selon la dernière estimation, représentent 43% des électeurs ? Ces électeurs, naturellement cruciaux pour les deux candidats, déclarent faire davantage confiance à Kamala Harris pour « faire un bon travail » sur l’avortement (58%, versus 22% pour Trump).

Le récent débat télévisé entre les deux candidats n’aura pu que les conforter dans cette opinion. Sur l’avortement, que les médias désignent unanimement comme l’un des sujets majeurs de ce débat, Trump n’a livré, au mieux, que des positions douteuses – au pire, d’incroyables énormités. Il a maintenu l’absurdité qu’il avait déjà soutenue lors de son précédent débat avec Joe Biden : que les Démocrates soutiendraient l’avortement même au neuvième mois voire… après la naissance des bébés. Une « insulte à toutes les femmes », comme l’a souligné Kamala Harris, qui lui a rappelé, soutenue activement par la modératrice Linsey Davis, qu’autoriser l’exécution des enfants n’était nulle part à l’agenda. « Le gouvernement, et Donald Trump en particulier, ne devraient certainement pas dire à une femme ce qu’elle doit faire de son corps », a déclaré Harris, dressant un tableau poignant des souffrances auxquelles les femmes sont confrontées lorsque leur droit à l’avortement n’est pas reconnu. En face, Trump a réaffirmé qu’il avait « rendu un grand service » et qu’il avait fallu à la Cour suprême « un grand courage » pour annuler Roe v. Wade.

Quels sont les scénarios en débat ? La crainte qui domine est celle d’une potentielle interdiction nationale de l’avortement, allant au-delà de l’annulation de Roe v. Wade et empêchant les Etats d’autoriser l’avortement. Trump opposerait-il son veto à une telle interdiction nationale, si elle arrivait sur son bureau, la Cour suprême actuelle étant susceptible de l’approuver ? Son colistier, le sénateur Vance, l’a affirmé récemment, mais Trump a refusé de prendre position lorsque la modératrice du débat Linsey Davis lui a posé la question.

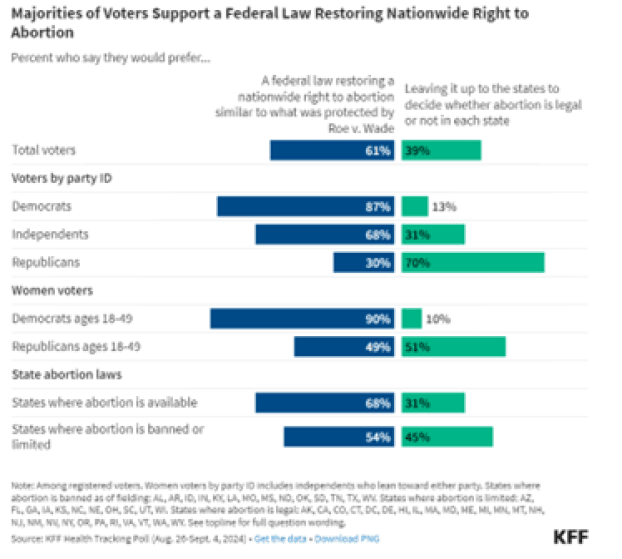

Dans le scénario inverse, quelle forme pourrait prendre une protection renouvelée du droit à l’avortement ? C’est l’option préférée de la majorité des électeurs, clairement hostile à l’annulation de Roe v. Wade. Au total, selon l’ONG KFF, six électeurs sur dix (61 %) préféreraient une loi fédérale rétablissant un droit national à l’avortement, similaire à ce qui était protégé par Roe v. Wade, tandis que quatre sur dix (39 %) préféreraient laisser aux États le soin de décider si l’avortement est légal ou non.

S’il n’est pas étonnant que la préférence pour une loi fédérale de rétablissement du droit national soit très majoritaire chez les électeurs démocrates (87%) et minoritaire chez les électeurs républicains (30%), il est en revanche important de noter qu’elle l’emporte nettement aussi chez les électeurs qui se déclarent indépendants (68%).

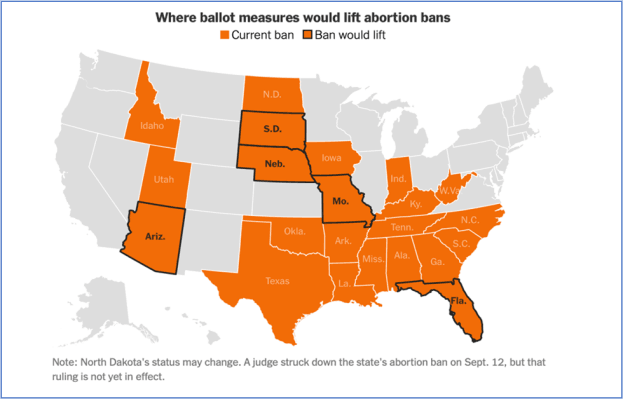

Cette majorité de sondés en faveur d’une protection fédérale prend une importance considérable pour une raison supplémentaire : dans dix États, le bulletin de vote de novembre comportera une question spécifique sur l’avortement (on parle de « ballot initiatives on abortion », voir encadré). Or dans ces États, 62 % des électeurs déclarent aujourd’hui qu’ils préfèreraient une loi fédérale rétablissant un droit national à l’avortement, similaire à celui protégé par l’arrêt Roe. Certains stratèges démocrates espèrent de fait que la question de l’avortement posée sur les bulletins de vote détournera les électeurs du candidat républicain, en particulier pour l’Arizona, le Nevada et la Floride, trois « swing states » qui comptent au nombre des dix États concernés.

Le droit à l’avortement sur les bulletins de vote de novembre

Depuis la décision Dobbs de la Cour suprême renversant Roe v. Wade, la plupart des États dominés par les Démocrates disposent de lois ou décrets exécutifs qui protègent l’accès à l’avortement, alors qu’il a été restreint dans la plupart des États contrôlés par les Républicains, 14 l’ayant même interdit à chaque étape de la grossesse. Au total, vingt-deux États interdisent ou restreignent actuellement l’avortement, tandis que la procédure reste largement légale dans le reste du pays.

Depuis 2022, six États ont soumis la question au vote de leurs électeurs : ceux-ci se sont rangés du côté des partisans du droit à l’avortement lors de référendums réintroduisant des amendements constitutionnels. Dans 4 de ces États – Californie, Michigan, Ohio et Vermont – les mesures modifiant la constitution de l’État pour protéger le droit à l’avortement ont été approuvées par les électeurs, tandis que dans le Kentucky et le Kansas, ce sont les mesures visant à réduire le droit à l’avortement qui ont symétriquement échoué.

Lors de l’élection de novembre, dix États pourraient voir figurer sur les bulletins de vote une question concernant le droit à l’avortement, soit pour le protéger, soit pour le limiter. Les voies pour qu’une telle mesure puisse figurer sur le bulletin de vote varient selon les Etats, soit par initiative citoyenne (Arizona, Colorado, Floride, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Dakota du Sud) soit par décision du législateur (New York, Maryland). Dans cinq de ces dix Etats (l’Arizona, la Floride, le Missouri, le Nebraska et le Dakota du Sud) le vote pourrait renverser des restrictions ou interdictions prononcées depuis 2022, changeant significativement le paysage du droit à l’avortement aux lendemains de l’élection présidentielle.

L’enjeu sera particulièrement important en Arizona et au Nevada, des États clés dans la course à la présidence qui soumettront à l’approbation des électeurs de novembre les règles qu’ils ont mises en place sur l’avortement depuis 2022 (protection de l’accès jusqu’à la 24e semaine pour le Nevada, interdiction après 15 semaines pour l’Arizona). Un sondage réalisé en août par Fox News a révélé que 16 % des électeurs de l’Arizona et 13 % des électeurs du Nevada considèrent l’avortement comme la question la plus importante dans leur choix le jour du vote, 73 % des électeurs de l’Arizona déclarant qu’ils soutiendraient la mesure électorale de leur État sur le droit à l’avortement et 75 % soutenant la mesure du Nevada – des chiffres surprenants, alors que Trump maintient une avance moyenne d’un point en Arizona et une égalité virtuelle au Nevada. Enfin, le cas de la Floride, où l’avortement est interdit dès six semaines actuellement, sera spécifique. Si les sondages suggèrent qu’une majorité d’électeurs soutiennent la levée de cette restriction, Trump y conserve néanmoins un fort avantage.

Source de la carte : New York Times, 13/09/24

Assurance santé, l’avenir de la révolution

Indépendamment de l’accès à l’avortement, c’est, sans surprise, la question de l’assurance santé qui place la politique de santé au cœur de cette campagne. Car les positions des candidats demeurent antagonistes quant à l’avenir de l’Obamacare.

Rappelons d’abord à quel point cette réforme de 2010 fut majeure. Comme l’écrivait alors Didier Tabuteau dans Les Tribunes de la santé, « certaines réformes ont une portée historique ; elles remettent en cause les fondements du système en vigueur ou en bouleversent les effets. C’est dans cette lignée que s’est inscrite la réforme du système de santé réalisée par le président Obama aux États-Unis et l’année 2010 restera sans doute, sur le champ de la santé, celle du Patient Protection and Affordable Care Act ». L’occasion de souligner que les politiques de santé et d’assurance maladie, loin de se résumer à des choix techniques, engagent l’édifice politique d’un pays et sa conception du vivre-ensemble – raison pour laquelle elles méritent d’être au cœur d’une campagne électorale.

Quinze ans après son adoption, l’Affordable Care Act d’Obama demeure un enjeu politique central pour les citoyens Américains. 80% des électeurs considèrent en effet que le caractère financièrement accessible des soins de santé est « très importante ». C’est qu’ils sont, pour près de la moitié d’entre eux, endettés pour leur santé. Selon un rapport de KFF, trois adultes sur quatre déclarent être « un peu » ou « très inquiets » de leurs factures médicales, la moitié déclarent avoir des difficultés à payer les coûts des soins de santé, et un quart, renoncer ou retarder les soins.

Quinze ans après son adoption par Obama (alors que Biden était vice-président), la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act, ACA) continuera d’être un facteur déterminant pour les électeurs : un sondage KFF a révélé que la majorité des électeurs souhaitent la voir élargie. Cette popularité de l’ACA (qui n’était pas acquise en 2010) crée un environnement difficile pour les Républicains, après une décennie d’efforts pour l’abroger. Depuis sa campagne de 2016 où il promettait l’abrogation de l’ACA, Trump a mené une lutte infructueuse, soutenant notamment la suppression du caractère obligatoire (« mandat individuel ») de la souscription d’une assurance1. Après une décennie de votes, de campagnes politiques et de recours judiciaires, après trois décisions de la Cour suprême récusant son abrogation, certains Républicains admettent aujourd’hui que leur quête pour annuler l’ensemble de la loi est probablement morte. Le candidat Trump, quant à lui, persiste à critiquer le dispositif et à promettre qu’il trouvera des « alternatives », tout en s’avouant dans l’impossibilité de l’abroger. « J’ai des concepts de plans » pour la faire évoluer : la phrase du débat télévisé avec Kamala Harris, devenue virale, restera probablement dans l’histoire. Selon l’économiste Paul Krugman qui signait sur ce sujet une chronique mordante du New York Times le 12 septembre, il faut y voir la faiblesse scandaleuse de Trump sur une « question de vie ou de mort » : « La seule alternative politique qu’il ait jamais proposée était la législation de 2017 qui aurait plus ou moins démantelé l’ACA sans remplacement viable – et dont le Congressional Budget Office a estimé qu’elle aurait augmenté le nombre d’Américains sans assurance maladie de 32 millions en quelques années. Cette législation n’a pas réussi à passer le Sénat – grâce en partie à la détermination de John McCain à rompre avec son parti – et a aidé les Démocrates à gagner la Chambre des représentants en 2018 ».

Car l’ACA, aujourd’hui, affiche clairement un bilan positif. En 2023, le taux national des non-assurés est tombé à un niveau historiquement bas de 7,7 %. Sous l’administration Biden-Harris, depuis 2020, ce sont plus de 5 millions d’adultes et 700.000 enfants qui ont pu accéder à une couverture santé. Cette hausse découle à la fois de la mise en œuvre des subventions renforcées de l’Affordable Care Act (ACA) dans le cadre du plan de relance American Rescue Plan, de la prolongation de ces subventions par l’Inflation Reduction Act, et des récents élargissements de Medicaid dans certains États2.

L’accès à l’assurance santé a franchi un record en 2024, avec 21,3 millions de personnes inscrites pour une couverture, dont un quart sont de nouveaux assurés. Et cette hausse représente une pression politique significative pour les Républicains puisqu’elle a été plus forte dans les États républicains, avec des hausses annuelles de 80 % en Virginie-Occidentale, 75 % en Louisiane ou 62 % dans l’Ohio.

Avancée plus récente, l’Inflation Reduction Act porté par Joe Biden en 2022 a constitué une nouvelle révolution pour l’accès aux soins. Bien que son nom ne soit pas attaché à une politique de santé historique, l’Inflation Reduction Act (IRA) inclut en effet une disposition permettant à Medicare de négocier les prix de certains des médicaments les plus chers. L’IRA a également plafonné les dépenses totales des patients de Medicare pour les médicaments sur ordonnance, passant d’environ 3 500 dollars à 2 000 dollars, tout en limitant le prix de l’insuline à 35 dollars par mois pour les personnes atteintes de diabète. Ces mesures politiques répondent directement aux préoccupations des électeurs. Le défi pour la campagne de Harris, héritière de Biden, reste de faire fructifier à son profit dans l’opinion ces avancées majeures et de pouvoir les mener à leur terme dans les années qui viennent. En face, bien que Trump n’ait pas annoncé de position sur les négociations sur les prix des médicaments, plusieurs responsables républicains ont critiqué les avancées récentes liées à l’IRA, considérant qu’elles seraient nuisibles à l’innovation pharmaceutique.

Espérance de vie en baisse, dépense en hausse

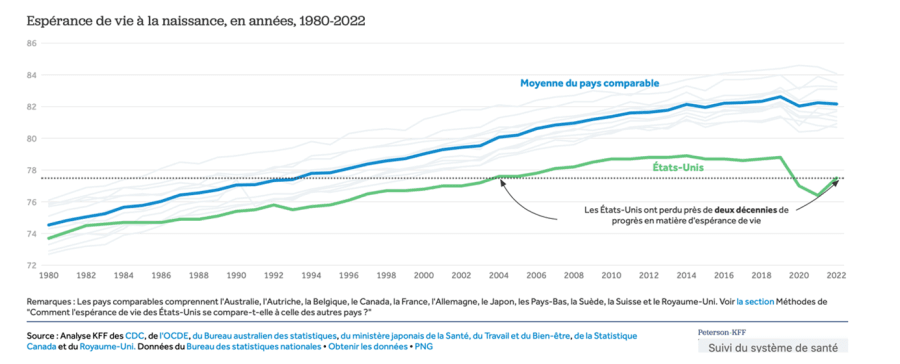

L’inflation des coûts de santé, et notamment des médicaments, demeure un objet politique difficile. Car les États-Unis dépensent beaucoup plus pour la santé que d’autres pays comparables, avec de moins bons résultats. En témoigne l’évolution de l’espérance de vie à la naissance : alors qu’elle était similaire aux États-Unis et dans les pays comparables en 1980, l’écart s’est considérablement creusé au cours des dernières décennies. La pandémie de COVID-19 a encore élargi cet écart, et l’espérance de vie en 2021 était de 6 ans plus courte aux États-Unis (76,4 ans versus 82,3 ans de moyenne pour les pays comparables de l’OCDE).

Espérance de vie : un déclin effrayant

La population américaine perd régulièrement quelques mois d’espérance de vie tous les ans depuis 2014. Mais l’annonce, en 2022, par l’agence américaine pour la santé des Centers for Disease Control (CDC), d’une perte d’espérance de vie de près d’un an entre 2020 et 2021 a néanmoins surpris les démographes par son ampleur.

En 2022, le CDC estimait que l’espérance de vie à la naissance aux États-Unis à 77,5 ans, en baisse de 1,3 an par rapport à 2019. Dans les pays comparables, l’espérance de vie moyenne à la naissance était de 82,2 ans en 2022, en baisse d’un mois par rapport à 2021 et de six mois par rapport à 2019.

Ce déclin américain s’explique pour moitié, selon les CDC, par la mortalité liée au Covid-19. Le pays a, en effet, payé un lourd tribut à l’épidémie, avec un excès de mortalité en deux ans estimé à plus d’un million de personnes. Le phénomène est spécifique aux Etats-Unis et d’autres nations plus développées ont retrouvé en 2022 leur caractéristiques pré-pandémiques. En France par exemple, l’espérance de vie a très fortement diminué en 2020, avant d’augmenter en 2021, à 82,5 ans, revenant quasiment au niveau prépandémique (82,9 ans). C’est que la chute de l’espérance de vie s’explique aussi par des causes plus structurelles, comme l’analysait Magali Barbieri, de l’INED, dans un éditorial du British Medical Journal. L’épidémie de maladies chroniques, avec un tiers de la population souffrant d’obésité et 10 % de diabète, a constitué une vulnérabilité face au Covid mais produit de toutes façons des effets par elle-même. En outre, la littérature considère que la détérioration accélérée de la mortalité depuis 2010 est en grande partie le résultat de l’épidémie d’opioïdes (voir plus loin), qui touche principalement les adultes en âge de travailler dans les deux sexes, et à un ralentissement considérable de la baisse de la mortalité cardiovasculaire, à la fois en termes absolus et par rapport à d’autres pays.

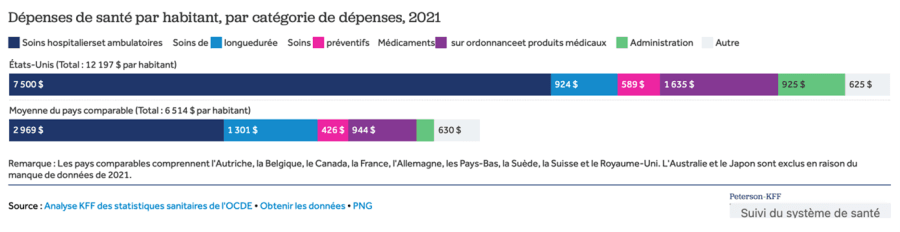

Selon les dernières estimations de l’OCDE 2022, le ratio des dépenses de santé par rapport au PIB est resté de loin le plus élevé aux États-Unis, à 16,6 % en 2022, suivi par l’Allemagne à 12,7 % et la France à 12,1 %, pour une moyenne OCDE à 9,2%. La DREES évalue un ratio de 1,5 entre le volume de soins de santé aux Etats-Unis et en France, avec une dépense courante par habitant, corrigée des différences de pouvoir d’achat, de 6700 et 4600 euros respectivement. La littérature tend à invalider l’hypothèse que cet écart soit lié à une qualité de soins plus élevée. En plus d’avoir des résultats de santé généralement moins bons que ceux des pays homologues, les citoyens américains sont moins susceptibles de consulter un médecin, d’avoir un long séjour à l’hôpital et de pouvoir prendre rapidement un rendez-vous pour des soins médicaux. L’analyse montre que la majeure partie des dollars supplémentaires que les États-Unis dépensent pour la santé vont aux fournisseurs de soins.

Le prix élevé des prises en charge hospitalières tire la dépense vers le haut, de même que celui des médicaments. L’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris ont peut-être en la matière un rare point d’accord : ils considèrent que c’est au gouvernement de réduire les prix élevés des médicaments aux États-Unis. Mais les moyens, la détermination et les héritages divergent. Au cours de son mandat, Trump a certes proposé diverses mesures visant à réduire les coûts des ordonnances, sans grand succès dans la mise en œuvre. En face, Kamala Harris s’est distinguée par son engagement sur ce dossier. Régulatrice considérée comme agressive par l’industrie pharmaceutique en tant que procureure générale de Californie, elle a surtout, en tant que vice-présidente, été celle qui a fait basculer le vote décisif du Sénat en 2022 pour une législation qui permet enfin à Medicare, après des décennies d’échecs, de négocier les prix des médicaments pour ses plus de 60 millions de bénéficiaires.

Les intérêts de l’industrie pharmaceutique sont clairement engagés dans le résultat des élections de novembre. De plus en plus attaquée par les législateurs des deux partis pour des prix que la plupart des Américains considèrent comme déraisonnables (sondage KFF), l’industrie pharmaceutique américaine observe la campagne avec crainte. Selon OpenSecrets, un groupe de recherche non partisan qui suit les investissements financiers dans la campagne, cette inquiétude se traduit directement dans l’évolution des soutiens accordés par l’industrie aux candidats : après avoir financé trois ou quatre fois plus les candidats du GOP que les Démocrates dans les années 1990 et au début des années 2000, pour 2024 les entreprises pharmaceutiques ont à ce jour donné 4,89 millions de dollars à la campagne démocrate versus 4,35 millions de dollars aux Républicains.

La crise du fentanyl, enjeu de santé, non de sécurité

L’élection présidentielle de 2024 arrive à un moment de profond pessimisme face à la crise de la dépendance et des surdoses aux opioïdes aux États-Unis qui est devenue un sujet politique. Les décès par surdose, qui étaient déjà en augmentation avant la pandémie de COVID-19, ont atteint de nouveaux sommets alarmants, faisant selon le CDC plus de 100 000 morts en 2024, pour la troisième année consécutive.

L’épidémie d’abus d’opioïdes3 est désormais un problème majeur de santé publique dans le monde entier avec 60 millions de personnes qui luttent contre les effets addictifs des opioïdes et plus de 100 000 personnes qui meurent chaque année d’une surdose. Parmi les principaux moteurs de cette crise, les experts soulignent l’influence de l’industrie pharmaceutique, la réglementation inadéquate, la surprescription par les médecins et l’utilisation accrue d’héroïne illégale et d’opioïdes synthétiques hautement addictifs. Des statistiques alarmantes suggèrent que la surprescription d’opioïdes a été un facteur clé dans la crise des opioïdes aux États-Unis. Néanmoins, malgré une baisse constante de la prescription aux États-Unis depuis 2013, le nombre de décès continue d’augmenter, ce qui indique que d’autres causes sont devenues tout aussi importantes, liées à la popularité des opioïdes synthétiques obtenus sur le marché illégal et les laboratoires clandestins.

Dès 2022, la Commission Stanford-Lancet a souligné que la crise nord-américaine des opioïdes provient d’un échec réglementaire et propose plusieurs mesures, notamment une meilleure réglementation des médicaments, des restrictions sur la prescription et une promotion résolue des stratégie de réduction des risques en prévention secondaire (au lieu de stratégies répressives). Alors que l’administration Biden-Harris a privilégié l’accès des usagers du fentanyl aux traitements et aux stratégies dites de réduction des risques, le discours nettement plus répressif de Trump, tenant naturel de la « guerre à la drogue » et concentré sur la lutte contre les cartels, lui assure une visibilité à bon compte. Surtout, il reçoit un soutien de plus en plus net des familles concernées en invoquant un lien supposé entre crise du fentanyl et immigration illégale.

De fait, immigration et santé sont deux thématiques qui se s’entrecroisent dans cette campagne. Dans les médias, l’impact des migrations sur la santé publique est souvent souligné : précarité de la santé des immigrés, itinérance, centres de rétention surpeuplés et insalubres, accès limité aux services de santé. Il n’y a cependant clairement aucun lien entre la migration illégale et l’épidémie d’opioïdes, puisque 90 % du fentanyl illicite est saisi lors d’entrées légales aux passages frontaliers. Un argument fallacieux donc, que Donald Trump n’hésite pourtant pas à utiliser, affirmant par exemple en juillet à la convention nationale des Républicains à Milwaukee que c’est le fentanyl passé clandestinement à travers la frontière par des migrants entrant illégalement aux États-Unis qui provoque la mort de centaines de milliers d’Américains.

Préparation aux pandémies : choisir la santé globale

La présidence de Trump a laissé un bilan problématique dans sa réponse à la pandémie de COVID-19. Il a préconisé des méthodes de traitement non-scientifiques, y compris l’utilisation de l’eau de Javel ou des désinfectants et l’utilisation de l’ivermectine , prenant le contrepied de la Food and Drug Administration (FDA). Il a également annoncé le retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé, décision que le président Biden a rapidement révoquée en 2021. D’un autre côté, l’engagement de l’administration Trump en faveur de l’innovation pharmaceutique a été déterminant, en particulier au travers des 18 milliards de dollars de l’opération Warp Speed.

En matière de santé mondiale et de lutte contre les pandémies, les deux camps portent des visions opposées. Trump souhaite clairement se désengager de l’aide mondiale, avec par exemple en 2018 un budget réduit d’un quart (6,5 milliards). A l’opposé, le budget de l’administration Biden pour l’exercice 2025 porte l’effort américain pour la santé globale à 9,8 milliards de dollars. Au niveau mondial, l’aide américaine soutient la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, la nutrition, la santé maternelle et infantile, les maladies tropicales négligées et la prévention des épidémies émergentes. Investir dans les systèmes de santé du monde soutient la diplomatie, la stabilité internationale et la sécurité sanitaire mondiale. Alors que l’engagement actif de l’administration Biden dans les négociations internationales pour un futur « traité pandémies » sous l’égide de l’OMS est reconnu, il est probable que Trump le rejetterait.

Les observateurs de la politique de santé américaine s’accordent donc pour considérer que l’élection de novembre aura un impact considérable non seulement sur la santé des Américains, mais aussi sur la santé globale.

Alors que la santé est généralement le parent pauvre des campagnes électorales françaises, aux Etats-Unis la polarisation politique se joue de façon décisive sur les questions de santé, engageant des visions et des agendas radicalement opposés. Pour Lawrence Gostin, professeur de droit de la santé à Georgetown, négociateur américain du futur traité pandémies à l’OMS, figure de la lutte contre le sida aux côtés de Jonathan Mann et penseur majeur des dilemmes de la santé publique, « this November, health surely will be on the ballot ».