Il faut souhaiter que le paysage politique issu de l’élection présidentielle de 2022 ne soit pas durable. Car la politique est une bataille de récits : si dans un jeu à trois blocs, deux populismes, dont l’un est fasciste, contestent un parti centriste libéral professant la fin du politique et soutenu essentiellement par les personnes âgées et les catégories les plus éduquées, il y a fort à parier que des forces populistes gagneront un jour, avant qu’elles aient pu mûrir une proposition politique susceptible au moins d’éviter le chaos.

Toute notre sympathie va à tous ceux, quels que furent leurs choix antérieurs, qui vont tenter, dans les prochaines années de faire ce qui se fait dans toutes les grandes démocraties : présenter au pays des alternatives claires et crédibles inspirées des grands récits mobilisateurs, et particulièrement de celui que porte la gauche : égalité réelle, redistribution des revenus, mise à contribution des grands patrimoines, défense de la Sécurité sociale et des services publics.

Nous comprenons très bien que le problème de la gauche de gouvernement (EELV, PS, PCF) est aujourd’hui de survivre. Certes, elle n’a pas beaucoup travaillé. Elle a laissé une grande partie de son électorat urbain et de ses dirigeants s’intégrer dans la coalition centriste sans lui répondre autrement que par des anathèmes. Elle s’est divisée sur des problématiques artificielles, y compris parfois celles importées de la droite de la droite, de sorte que ceux qu’elle aurait dû défendre, – les jeunes, les pauvres, les banlieues, les victimes de discriminations… – se sont retrouvés dans le récit politique de La France Insoumise (qui, soit dit en passant, a été l’exécutant paradoxal de la « stratégie Terra Nova » de 2011 que tout le monde décrie). Tout cela explique l’échec, mais ne mérite pas la disparition.

Même s’il était anticipé, l’effondrement de 2022 a donc provoqué une réaction de panique et l’exécution à la hâte d’une stratégie consistant d’abord à… se faire réadmettre dans les défilés : après avoir été incapables de s’effacer devant leur représentant le mieux placé, les partis de la gauche de gouvernement ont subi le « dilemme du prisonnier » et engagé un par un, sans coordination, une négociation en situation d’extrême faiblesse avec ceux qu’ils brocardaient très agressivement quelques jours plus tôt. Il en est résulté non seulement un accord électoral, qui peut s’expliquer, mais aussi, à quelques oxymores près ajoutés ici et là, un alignement sur les positions programmatiques de LFI.

C’est ce dernier point qui nous paraît devoir être passé dès aujourd’hui au tamis de la critique, afin que cet alignement ne s’installe pas dans la durée. Car, si nous ne savons pas combien de sièges pourront être sauvés par la manœuvre, il semble clair qu’à moyen terme la gauche de gouvernement disparaitra encore plus sûrement si elle renonce aux deux acquis des présidences de François Mitterrand : l’héritage européen et la preuve apportée de la capacité de la gauche à gouverner dans la durée. Et plus clair encore que si la « NUPES » venait à gagner et à exécuter ses engagements, il s’ensuivrait à terme rapide un désastre économique qui priverait pour longtemps la gauche de toute prétention à exercer le pouvoir.

Prenons donc au sérieux le programme de l’Union populaire et tentons d’imaginer ce qui se produirait s’il venait à être appliqué. Pour en juger, nous sommes obligés de nous fonder sur le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, le programme de la NUPES, promis pour le 11 mai « au plus tard », n’ayant toujours pas été rendu publique au moment où nous finissons ce papier (18 mai). L’accord électoral ayant consisté pour l’essentiel à faire adopter le programme de La France Insoumise à ses alliés, cette hypothèse reste cependant la plus vraisemblable, comme en témoignent les communiqués de presse publiés par les différentes parties.

Ni la situation politique, ni la situation des finances publiques françaises ne sont comparables à celle de 1981

Les défenseurs de la stratégie de l’union de la gauche veulent appliquer le modèle mitterrandiste qui a permis de conquérir le pouvoir à partir du Congrès d’Epinay.

Notons déjà que les dynamiques et les forces en présence étaient très différentes. Le programme commun de 1972 a été négocié pied à pied, « à froid », en milieu de cycle électoral, entre deux partis d’audience comparable, pendant toute l’année qui a suivi le congrès d’Epinay. Les questions de défense, de périmètre des nationalisations, d’alliances internationales, de pouvoir dans l’entreprise ont fait l’objet de discussions âpres et de remises en cause à peine l’encre de l’accord séchée. Et ce n’est qu’après qu’il fut devenu clair que la vision proposée par le PCF de l’époque ne prendrait pas le dessus que les électeurs ont consenti à donner une majorité à une alliance qui, sur le plan programmatique, s’était déjà rompue.

De plus, ni la situation de départ des finances publiques, ni la taille de la « relance » proposée ne correspondent à ce qui a été tenté en 1981.

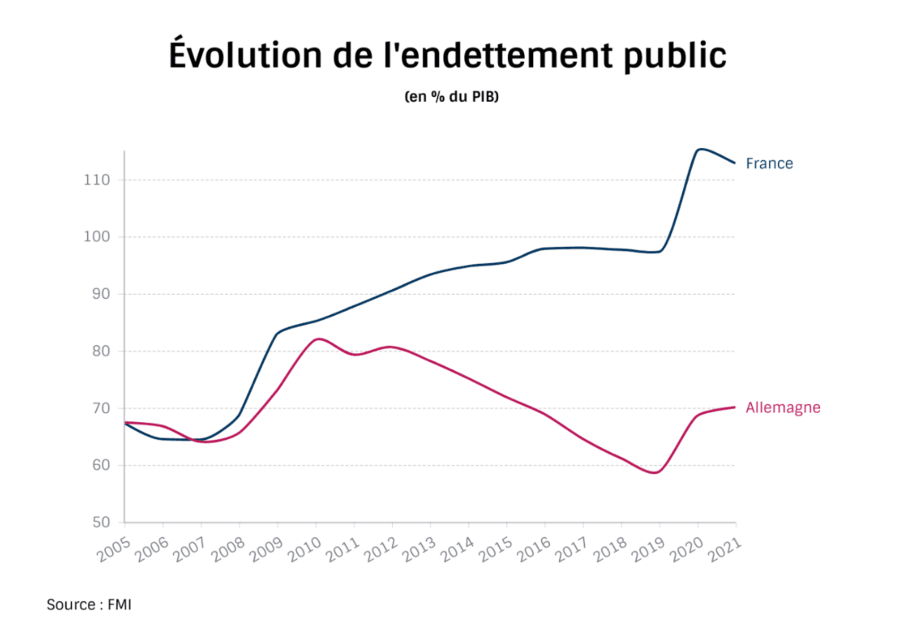

En 1980, la France avait une dette représentant 21% du PIB, contre 113% à la fin de 2021.

En 1980, la France partait d’un déficit presque nul (0,4% du PIB), contre 6,5% de déficit en 2021. Même en retranchant la perte de recettes et le surcroît de dépenses conjoncturels liés à la crise sanitaire, le déficit structurel est estimé aujourd’hui autour de 4 à 5 % du PIB par les grandes institutions internationales.

La relance de 1981/1982 a augmenté le déficit de 2,4 % du PIB, pour le porter à 2,8 %, moins de la moitié du déficit actuel. Ceci résultant, avant des enchainements économiques plutôt défavorables, d’une hausse des dépenses de l’ordre de 2% du PIB, légèrement compensée par une hausse assez modérée des prélèvements (0,7 % du PIB), répartis également entre les ménages (ISF et hauts revenus) et les entreprises (cotisations sociales)1. Hors la hausse du Smic, l’impact du plan sur la compétitivité des entreprises était donc assez modéré.

Malgré cette dimension qui apparait presque conservatrice au regard du débat politique actuel, le plan, exécuté en l’absence d’union monétaire, s’est heurté à la dégradation rapide des comptes extérieurs et, après trois dévaluations en deux ans et un contrôle des changes pesant et guère efficace, a conduit en 1983 au « tournant », ou à la « parenthèse » de la rigueur. Parenthèse qui a dû se refermer un jour, sinon nous ne serions pas à 113 % de dette publique, ni à un volume de dépenses publiques représentant 59 % du PIB contre 46 % en 19802.

Les ordres de grandeur de la relance se trouvant dans le programme de l’Union populaire sont d’un tout autre calibre : l’institut Montaigne, qui a procédé à une quantification homogène des programmes des différents candidats, évalue à 332 mds par an, soit 13 % du PIB (250 mds selon le candidat, ce qui n’est pas si éloigné) les dépenses annuelles supplémentaires induites par le programme. Ce sont essentiellement des dépenses reconductibles, la plus grosse ligne venant du rétablissement de la retraite à 60 ans après 40 ans de cotisations (86 mds), les autres de dépenses de transferts sociaux ou de coûts de personnel des administrations publiques, pour l’essentiel reprises dans les accords de la NUPES.

En dépenses, la relance proposée par Jean-Luc Mélenchon est donc environ 7 fois supérieure à celle de 1981, avec des comptes publics de départ infiniment plus dégradés.

Côté recettes, l’Institut Montaigne diverge davantage des estimations du candidat, le programme de l’Union populaire comprenant, comme celui de tous les candidats d’ailleurs (les dépenses sont des engagements certains, les recettes ou les économies des positions de principe générales) des estimations beaucoup moins étayées, faisant une large place à un espoir de lutte contre la fraude ou la mise en place de prélèvements pour des montants dont le calcul n’est pas détaillé, mais qui paraissent difficiles à atteindre (hausse de 20% de l’impôt sur le revenu, doublement du rendement des droits de succession-nous avons proposé ici des ajustements significatifs, mais les rendements nous paraissent irréalistes) ou se traduiraient immédiatement par une disparition, ou une forte diminution de l’assiette (18 mds à prélever sur les « multinationales », soit 50 % du rendement 2020 de l’impôt sur les sociétés, 9 mds sur la taxe sur les transactions financières). Mais là n’est pas l’essentiel : ces projets de hausses d’impôt ne financent qu’une cinquantaine de mds sur 300 de hausse de dépenses.

Beaucoup plus sérieusement, une autre cinquantaine de mds vient de la hausse des prélèvements sur les entreprises, en particulier ceux assis sur les salaires. L’Union populaire, outre l’abolition de toutes les réformes du marché du travail des deux derniers quinquennats, souhaite ainsi remettre en cause tous les allègements de cotisations sociales et d’impôts de production mis en place depuis 10 ans (39 mds), et au-delà augmenter les cotisations sociales de 17 mds. Le choc envisagé sur la compétitivité-prix des entreprises, en sus du choc règlementaire, est donc de 56 mds, soit 2,2 % du PIB, 6 à 7 fois celui de 1981/82.

Pour les salariés au SMIC, la suppression des allègements de cotisations intervenus depuis 2012 se traduirait à elle seule par une hausse de 14 points du coût du travail (en % du salaire brut).

Déficits et chômage : qu’attendre de l’expérience ?

Les économistes doivent être extrêmement modestes dans l’application des modèles économétriques, fortement perturbés par la crise pandémique récente, qui a profondément modifié les comportements de travail, d’investissement, d’épargne, de mondialisation des chaines de valeur et de mouvements de capitaux. Les questions de savoir quel est le potentiel de production inemployé qui peut être mobilisé par une politique de relance ponctuelle, à quel niveau la dette publique peut provoquer une spirale de défiance, quelles sont les parts respectives de la compétitivité-prix et des autres facteurs, font donc l’objet de beaucoup de débats légitimes qu’il est vain de chercher à trancher en appliquant les modèles décrivant les expériences passées.

Mais il ne s’agit pas ici d’une proposition de relance ponctuelle, par l’investissement ou par la consommation. Il s’agit de tracer la perspective d’une augmentation massive des dépenses renouvelables tous les ans, indépendamment de la conjoncture, à partir d’une situation de dette et de déficits historiquement élevée, se traduisant par une explosion du déficit structurel, parallèlement à une modification profonde de l’environnement de compétitivité des entreprises.

Dès lors, sans appliquer de modèles, nous nous limiterons à partir de quelques constations qui nous paraissent difficiles à réfuter :

- les déficits budgétaires doivent être financés, soit en levant de la dette, soit en émettant de la monnaie ;

- sur la deuxième option, force est de constater que les menaces aujourd’hui sont passées plus du côté de l’inflation que de la déflation, de sorte que le consensus des politiques monétaires de tous les pays du G7 n’est pas favorable au financement par « la planche à billets » ;

- le déficit de la balance courante qui exprime aux bornes de la Nation la différence entre « l’argent qui sort » et « l’argent qui rentre », doit lui aussi être financé. Par l’étranger, par définition. Il se trouve à un niveau structurellement déficitaire (- 0,7 % du PIB en moyenne entre 2010 et 2019), a été fortement aggravé par la crise (- 1,9 % du PIB en 2020) et on sait qu’une politique de relance de la consommation aggrave ce déficit (de l’ordre de 0,5 point après 2 ans pour une relance budgétaire de 1 point de PIB d’après le principal modèle utilisé par Bercy) ;

- même si le mouvement de mondialisation de la production paraît sur le point de se ralentir, nous vivons encore dans des économies ouvertes, où nous importons et exportons environ 30 % de notre PIB, ce qui place une économie comme celle de la France dans une situation de connectivité avec le reste du monde très différente de celle des Etats-Unis ou de l’Union européenne prise dans son ensemble (environ 10 % du PIB). Il en résulte qu’une part plus importante des politiques de relance menées en solitaire bénéficie à des opérateurs étrangers, et que les politiques de protection nationale sont beaucoup plus difficiles à mettre en place sans rompre des chaines de valeur intégrées ;

- les entreprises du secteur exposé à la concurrence internationale sont sensibles à leur compétitivité-couts (entre autres). Celles du secteur abrité peuvent plus facilement transmettre leurs hausses de couts dans les prix aux particuliers, mais il en résulte une hausse de l’inflation, et, à budget constant, une diminution des quantités consommées.

Rien de tout cela ne mobilise de doctrine économique ni d’idéologie politique. C’est juste de la comptabilité, ou l’application des modèles les plus simples d’offre, de demande et de prix.

Si l’on rajoute 13 % du PIB en dépenses au déficit d’environ 5 % attendu en 2022, même en appliquant diverses hausses d’impôts, il est difficile d’imaginer ne pas finir entre 10 et 15 % de déficit structurel, qu’il faudra financer en augmentant d’un même montant chaque année le niveau de la dette.

Précisons que sortir de la comptabilité pour basculer dans les projections macroéconomiques ne changerait pas fondamentalement l’équation budgétaire. Pour limiter l’effet sur le déficit, les Insoumis comptent sur l’effet « multiplicateur » keynésien de la relance, qui en stimulant l’activité permet de générer des recettes à court terme. En retenant une hypothèse standard (1 % de hausse des dépenses élève le PIB de 0,8 % en moyenne à court terme), qui ne s’applique que dans la mesure où l’économie dispose de capacités de production inemployées mobilisées par la demande nouvelle (et non sur un choc de 10% du PIB), cela permettrait d’« auto-financer » seulement 50 % du coût du programme… et pendant quelques années seulement, car l’effet multiplicateur s’estompe au bout de 4 à 5 ans selon la plupart des modèles, une fois que les salaires et les prix s’ajustent. Le déficit public resterait donc supérieur à 10 % du PIB en fin de quinquennat en toute hypothèse.

Ces niveaux de déficit n’ont pas beaucoup d’équivalent dans l’histoire récente. Certes, les Etats-Unis ont dépassé trois fois dans les 40 dernières années le niveau de 10 % de déficit (2009, 2010, 2020) pour faire face à des crises systémiques, sur des programmes de dépenses exceptionnelles, et en redescendant ensuite à un niveau plus « habituel ». Ils ont pu le faire en émettant une monnaie qui est la monnaie mondiale, dans une économie beaucoup moins dépendante des échanges internationaux. Et quand ils l’ont fait en 2020, en soutenant le revenu des ménages sans que la production en contrepartie suive le même chemin, il en est résulté une inflation massive – près de 9 % actuellement en rythme annuel, alors même que l’économie américaine est moins sensible au choc de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières –, ce qui a repris aux ménages le pouvoir d’achat distribué sans contrepartie. Cela s’est passé sans drame, grâce aux privilèges de la situation américaine.

Pour le reste, les pays jouissant d’une indépendance monétaire ont été précipités dans le chaos économique bien avant d’atteindre ces niveaux de déficit. L’Argentine a tourné à 6 ou 8 % de déficits avant de s’effondrer. Le Venezuela de Chavez a produit 10–15 % de déficits, avec les résultats qu’on connait. Cuba aussi.

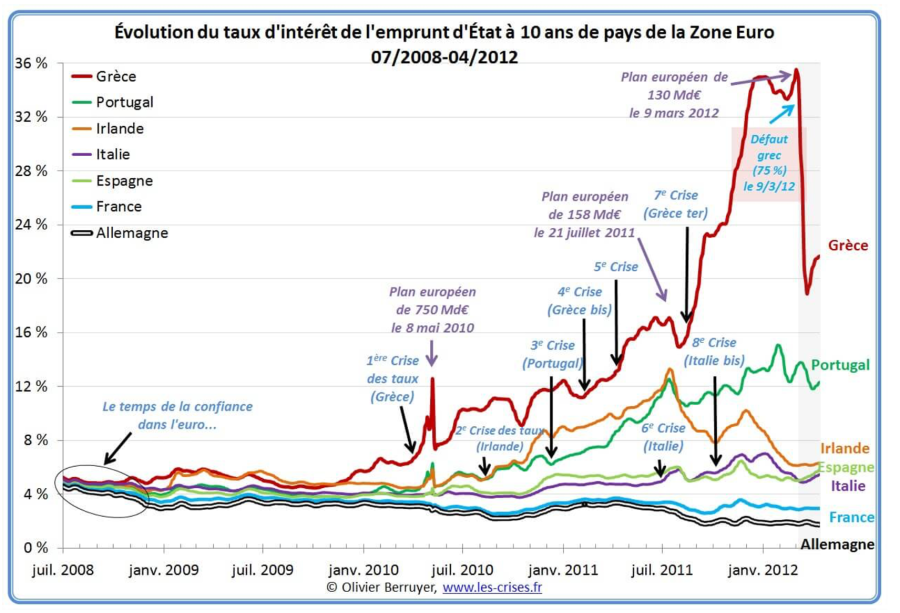

L’exemple le plus pertinent reste néanmoins celui de la Grèce, qui a enregistré des déficits publics assez structurels, autour de 5 %, puis 10 % du PIB dans les années 2000 et au début des années 2010, tout en truquant ses comptes publics pour afficher une meilleure conformité. La révélation des déficits passés et l’accès au pouvoir d’un parti engageant un programme pour les augmenter a conduit à la crise de 2015. Notons que la Grèce n’a pu développer cette addiction aux déficits publics et cette dette qu’à l’abri de ses trucages statistiques mais surtout de son intégration dans l’Union économique et monétaire européenne, qui a conduit les investisseurs à la financer pendant longtemps à des taux proches de ceux de l’Allemagne. Précisons que cette anomalie temporaire n’a été possible que parce que la Grèce est petite au regard de l’Union, qu’elle affichait un engagement indéfectible et transpartisan à rester dans la zone euro et que les investisseurs vivaient dans l’idée, qui s’est avérée partiellement erronée, qu’en cas de problème, « les autres paieront ».

Dans le cas de la France de l’Union populaire aussi, il faudra financer le déficit budgétaire en plaçant des emprunts d’Etat, en plus du renouvellement des tombées de dettes, et le déficit extérieur en attirant des capitaux de l’étranger.

Cela se fera dans une situation où l’expérience grecque a instruit les investisseurs qu’on pouvait enregistrer des défauts sur une dette d’Etat européenne ; où l’engagement transpartisan en faveur de l’intégration européenne sera pour le moins mis en doute ; et sur une taille beaucoup moins à la mesure d’une solution à base de transferts des autres pays de l’Union, si tant est que le gouvernement français élu accepte un jour de s’engager dans un plan de redressement en contrepartie de ces aides.

Et ce d’autant plus que c’est l’ensemble du tissu productif qui serait fragilisé. Comment les entreprises réagiront-elles, en effet, à la hausse massive des cotisations sociales, jointe à la remise en cause des réformes du marché du travail ? Eh bien, elles s’adapteront, en tentant de préserver leur compétitivité-coût, et donc en réduisant les effectifs, et les salaires réels.

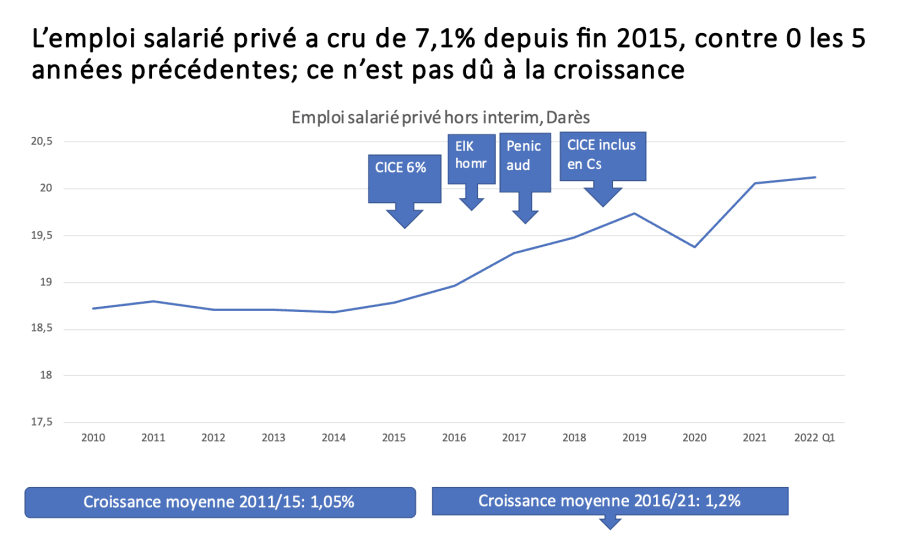

Il ne nous a pas échappé que ce point peut ne pas faire consensus dans la nouvelle gauche de gouvernement, qui malheureusement n’a pas osé revendiquer le succès des réformes engagées dans la seconde partie du gouvernement Hollande (CICE, lois Macron, lois travail), et que le quinquennat d’Emmanuel Macron n’a fait que compléter.

Même si l’idée d’une réaction de l’offre et de la demande aux prix est assez universellement acceptée en économie, beaucoup voudraient que les lois universelles s’arrêtent aux portes du marché du travail. Et donc, que si quoi que ce soit est 10 % plus cher, on cherchera à s’en passer un peu plus…mais pas le travail. Ou que si les procédures de divorce sont incertaines et coûteuses, ou peuvent dans des cas extrêmes ruiner un conjoint, on se mariera moins… mais cela ne s’applique pas à l’embauche.

Les études économétriques, qui utilisent des modèles, tentent de faire une analyse contrefactuelle de ce qui se serait passé hors CICE, et combien d’emplois n’auraient pas été créés si les moyens alloués l’avaient été ailleurs (240 000 emplois dans l’analyse la plus récente)3. Ce qui ne prend en compte ni les effets de confiance, ni les effets des évolutions purement règlementaires.

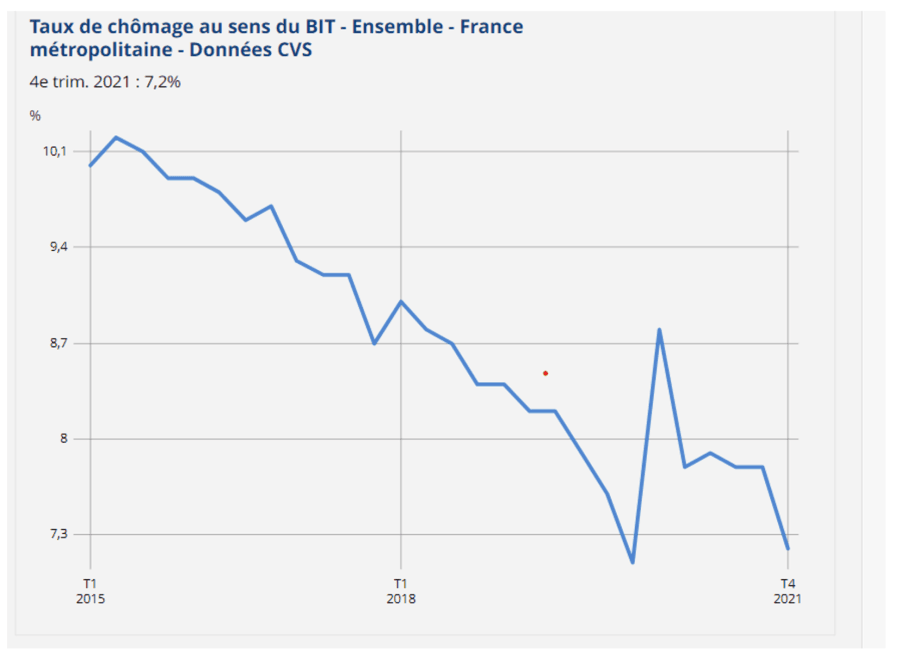

Mais regardons plus simplement ce qui s’est passé depuis la mise en place de ces réformes : le chômage a baissé, essentiellement par l’effet de la hausse des créations d’emplois dans le secteur marchand ; ces créations d’emplois dans le secteur marchand ne sont pas le résultat de la croissance, puisque la croissance dans la période 2016/2021 est la même que dans la période 2011/2015 ; elles ne sont pas l’effet d’une plus grande précarisation, puisque la part des créations d’emplois en CDI s’est accrue.

Notons que l’amélioration de l’emploi n’a rien à voir avec « la reprise ». Ce qui s’est amélioré, c’est le « contenu en emploi de la croissance », autrement dit le nombre d’emplois créés par point de croissance.

Pour dire les choses en positif, on a « partagé le travail ». En négatif, on a réduit les progrès de productivité. Ce sont des mécanisations qui ont été différées, des nouvelles activités qui ont été lancées sans savoir si elles deviendraient rentables, des délocalisations qui ne se sont pas faites, des « petits boulots » qui ont trouvé une demande solvable à un prix raisonnable, des sureffectifs temporaires que les entreprises ont choisi de garder parce qu’elles gardaient confiance dans l’avenir, des gens qu’elles ont préféré adapter à des tâches nouvelles plutôt que les remplacer. Ce mouvement est massif. On veut qu’il n’ait rien à voir ni avec la baisse du coût du travail financée par le contribuable, spécialement du travail non qualifié, ni avec les conditions de séparabilité. Mais avec quoi, alors ?

Toujours est-il que si le mouvement repart dans l’autre sens, en pire, on peut parier que le progrès des gains de productivité et les délocalisations reprendront de plus belle. Récemment, l’OFCE a ainsi estimé qu’une utilisation « normale » de la main d’œuvre – qui correspondrait à un retour à la durée du travail et aux gains de productivité d’avant-crise – porterait le taux de chômage à 9,9 % en France, contre 7,4 % fin 20214.

Les entreprises tenteront un arbitrage sur l’emploi et la productivité, un autre sur les salaires réels. Face à la hausse des cotisations sociales employeurs, elles chercheront, autant que faire se peut, à réduire les salaires, ou du moins à les sous-ajuster par rapport à l’inflation, pour maintenir dans des limites supportables la hausse du coût du travail. Car il ne faut pas que les lamentations du MEDEF nous fassent oublier ce que disait autrefois très justement la CGT : ce sont bien les salariés qui, sur le moyen terme, « paient » les cotisations sociales employeurs, qui représentent la part différée de leur salaire ; quand il arbitre entre une machine et un salarié, ou entre un salarié français et un salarié étranger, c’est le coût total du salaire que l’employeur utilise – salaire ou cotisations sociales, peu lui chaut, c’est le total qu’il cherche à contrôler, ou qu’il compare à des solutions d’implantation ou de mécanisation alternatives.

Notons que les deux boucles s’entretiennent. Plus il y a de chômage, plus les employeurs sont en position de force pour ne pas répercuter l’inflation dans les salaires.

Le Gouvernement de l’Union populaire devra donc affronter les crises européennes, financières et monétaires qui l’attendent, en étant précédé d’une réputation d’affections bolivariennes assez exotique ; affligé d’un déficit jamais expérimenté, entièrement structurel, et donc d’une dynamique explosive de la dette publique ; et avec un chômage accru et un pouvoir d’achat réduit dans le secteur privé qui limiteront encore la base taxable et accroitront le mécontentement. Et c’est là que l’attendront nos partenaires européens et un Président de la République faiblement coopératif, et qu’il devra faire le « choix de Tsipras » : la soumission ou le chaos.

Mais pourtant, le « quoi qu’il en coûte »…

Tout cela est injuste et exagéré, objecterez-vous, regardez Macron : il a fait le « quoi qu’il en coûte », la dette a augmenté sous son quinquennat de 98 % à 113 % du PIB, les déficits publics ont connu une pointe à 8,9 % du PIB en 2020, et nous ne sommes pas morts. Il a même gagné les élections, après avoir distribué plus d’argent qu’aucun de ses prédécesseurs, et plutôt dans la deuxième moitié du mandat, c’est-à-dire avant les élections, que dans la première. Pourquoi pas nous ? C’est injuste, en effet.

Certes, à bien des égards le quinquennat passé a détérioré la situation des finances publiques, et nous avons ici critiqué les allègements fiscaux pérennes, notamment sur le capital, et les dispositions du plan de relance qui, en France plus qu’ailleurs, notamment par l’utilisation mal calibrée des prêts garantis par l’État (PGE), fonctionnent comme des « subventions au capital en place » et vont entraver pendant longtemps la relance de l’investissement. Mais la situation est fondamentalement différente :

– la période COVID correspondait bien sûr à une situation absolument exceptionnelle, comme il ne s’en produit qu’une fois par siècle, où il importe que l’Etat intervienne massivement pour maintenir en état le potentiel productif, matériel et humain, alors que c’est lui-même qui décide d’arrêter l’économie pour des intérêts sanitaires supérieurs, provoquant une récession inconnue dans l’histoire en temps de paix ;

– en l’absence de mesures de soutien pour les entreprises et les ménages, la dette publique aurait augmenté plus fortement encore en raison de la baisse des recettes publiques liée à l’effondrement de l’activité5 : la dette covid a donc été considérée à juste titre par les marchés comme un investissement rentable ;

– les dépenses engagées pour maintenir l’appareil productif (chômage partiel, indemnisation des coûts fixes des entreprises, plan d’investissement pour la relance européenne) sont pour l’essentiel des dépenses non reconductibles : elles pèsent une fois pour augmenter la dette, mais pas du même montant les années suivantes ;

– tous les Etats développés, peu ou prou, ont réagi de la même manière, et dégradé les dettes publiques dans des proportions comparables, de sorte qu’aucun arbitrage des marchés monétaires ou des marchés des taux ne pouvait précipiter un pays particulier dans une crise financière ;

– et de toutes façons, la plus grande part de la dette publique émise pendant cette période, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, a été financée par les banques centrales, c’est-à-dire par la création monétaire, dans une période où le risque d’effondrement déflationniste le justifiait.

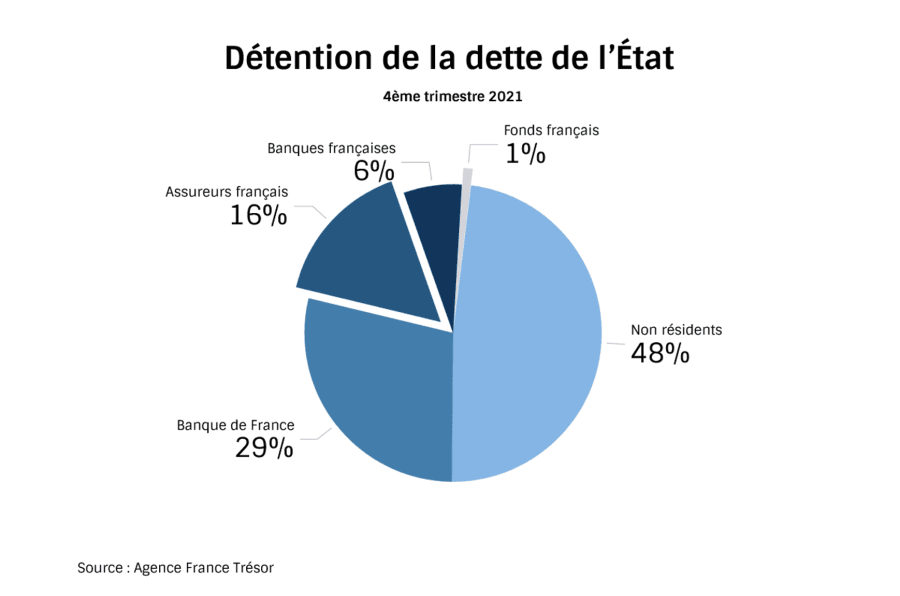

Cela est interdit à l’émission par les Traités européens, mais la BCE a contourné la difficulté en rachetant des dettes d’Etat sur le marché secondaire. Fin 2021, la BCE détient 24 % de la dette publique francaise6 et 29 % pour la seule dette émise par l’État.

D’ailleurs, est-ce vraiment de la dette ? Le système européen des banques centrales, même s’il est géré de façon indépendante, est une filiale à 100 % des Etats. Quand l’Etat français doit 684 mds à la Banque de France, il se les doit à lui-même ; les intérêts qu’il paie à la Banque de France sur la monnaie qu’elle a créée pour financer son déficit lui reviennent sous forme de dividende et d’impôt sur les sociétés. Dans tout système comptable un peu structuré, ou dans la comptabilité des groupes privés, cette dette serait « annulée en consolidation ». Elle n’existerait juste pas.

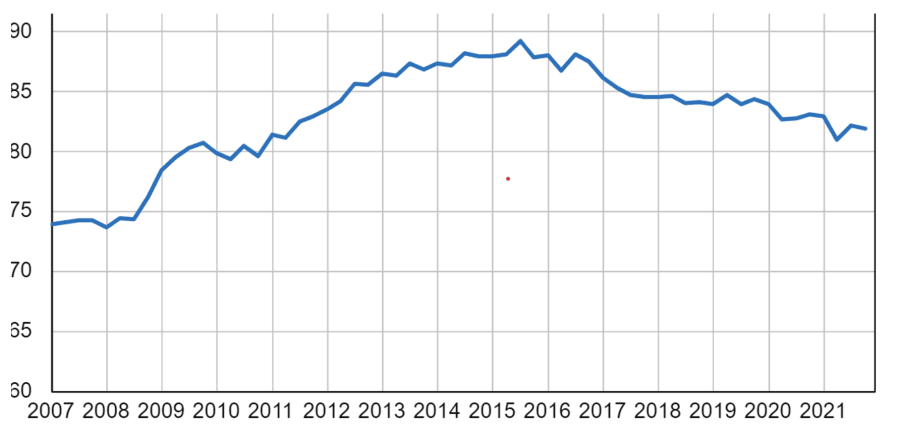

Autrement dit, notre « vraie » dette, celle qui est due par l’Etat à des investisseurs étrangers ou des Français, celle dont le contribuable paie les intérêts sans qu’ils reviennent en dividendes, n’est pas de 113 % du PIB mais de 85 % du PIB. Entre les deux, il n’y a pas de dette, mais de la monnaie créée. Ou comme le dit très justement Patrick Artus, « il n’y a pas de dette Covid, il n’y a que de la monnaie covid ». Certes, l’émission de cette monnaie est entre les mains d’une institution publique indépendante, qui peut décider d’annuler sa création monétaire, soit en revendant la dette achetée (aucune intention en ce sens n’a été formulée par la BCE), soit en évitant de souscrire de nouvelles dettes quand celles qui sont détenues viendront à maturité.

Cela dit, il n’est pas indifférent de créer de la monnaie pour 28 % du PIB. Cela permet de lutter contre un risque d’effondrement déflationniste, mais après qu’on y est parvenu, la monnaie reste en circulation, distribuée aux agents économiques (notamment aux ménages, qui avaient accumulé fin 2021 une « sur-épargne » de 175 mds d’euros depuis le début de la crise sanitaire), et si elle revient dans le circuit économique à un rythme plus rapide que la production, elle peut nourrir un cycle inflationniste. Ce qu’on commence à voir se développer aux Etats-Unis, plus qu’en Europe où la flambée des prix est surtout expliquée par la hausse de l’énergie et des matières premières, conséquences de la crise ukrainienne.

Quant à la dette publique due à des investisseurs extérieurs à l’État, de 85 % du PIB, hors banques centrales, celle-là doit revenir sous contrôle une fois la crise sanitaire passée. Ce que font tous les pays occidentaux. Car ce n’est pas tant le niveau absolu de la dette publique qui provoque des crises financières que sa dynamique, quand elle devient hors de contrôle à force de dépenses récurrentes, particulièrement dans un pays qui diverge des autres.

Donc, ce qui doit être regardé de près, ce ne sont pas les « dépenses covid », dont on peut espérer qu’elles ne reviendront pas, mais le « déficit structurel » en conjoncture moyenne, et la base de dépenses et d’allègements fiscaux pérennes et non financés que les gouvernements peuvent avoir consentis sous couvert de la crise, pour répondre à des demandes qui peuvent par ailleurs être justifiées ou non – allègements fiscaux durables (ISF, baisse des impôts de production), dégel du point d’indice dans la fonction publique, plan « Ségur » pour la santé, baisses d’impôts consécutives aux « Gilets jaunes », etc.

Et de ce point de vue, même hors effet du Covid, notre situation s’est notablement dégradée durant le dernier quinquennat. D’après la Commission européenne, le déficit structurel français est ainsi passé de 2,7 % du PIB en 2016 à 3,3 % du PIB en 2019, la crise des Gilets jaunes ayant mis fin bien avant la pandémie aux maigres efforts entrepris par le Gouvernement pour maîtriser les dépenses. En 2022, il atteindrait entre 4 et 5 % du PIB selon les estimations, qui varient en fonction du degré d’optimisme sur la capacité du Gouvernement à « débrancher » les aides en sortie de crise et de l’économie à surmonter le choc.

Cela s’ajoute à une tendance de long terme où l’endettement public de la France et de l’Allemagne ont très notablement divergé : alors qu’ils étaient identiques en 2005, l’écart dépassant désormais les 40 points de PIB.

En résumé, le « quoi qu’il en coûte » ne peut pas être critiqué pour les dépenses exceptionnelles de maintien de l’appareil productif qu’il a engagées et financées par la création monétaire. Mais la gestion du quinquennat peut l’être pour avoir plutôt dégradé la situation structurelle des finances publiques françaises, approfondissant une tendance longue depuis 20 ans.

Et sur le plan politique, on peut regretter que la communication autour de ce choix justifiable ait fait profondément régresser le niveau du débat public ; au fond, elle a durablement rompu le lien entre la production et la consommation (on peut être payé en restant chez soi, et souvent sans travailler), entre les recettes et les dépenses publiques (aucun projet de recette n’est à la taille des dépenses engagées, alors à quoi bon ?) et entre l’impôt et la solidarité (c’est l’« Etat » qui doit payer). Il en résulte une sorte d’infantilisation de nos concitoyens qui aboutit à cette situation paradoxale où la presse demande aux candidats ce qu’ils comptent faire pour créer du pouvoir d’achat – comme s’ils y pouvaient quoi que ce soit –, et non comment mieux répartir la richesse créée ou mettre en place les conditions pour qu’il s’en crée davantage. Ces questions rappellent celles qui animaient le débat politique sous l’empire romain décadent : comment César compte-t-il faire pour que les Romains reçoivent plus de pain et de produits importés du reste de l’Empire ? Mais César avait des colonies à pressurer sous le joug de ses gouverneurs. Pas nous.

« Le choix de Tsipras » Les dynamiques de la crise économique, financière et européenne sous un gouvernement d’Union populaire

Revenons donc au gouvernement de Jean-Luc Mélenchon le jour où les opérateurs économiques, les marchés financiers et nos partenaires européens s’apercevront qu’il va appliquer son programme, avec les déficits induits et l’impact prévisible sur le niveau de l’activité, des déficits extérieurs, de la compétitivité et du chômage.

Que vont-ils anticiper ? Car l’important est bien ce qu’ils anticipent, quand bien même ils n’auraient rien compris aux mutations de la nouvelle alter-économie monétaire ou au génie méconnu des conseillers du Premier ministre. Car les anticipations sont comme les programmes, elles ont une tendance fâcheuse à se réaliser.

L’Union économique et monétaire réalisant une intégration financière complète en laissant les Etats libres de leur politique budgétaire, elle a toujours hésité, tout au long de sa brève histoire, entre deux modes de régulation : réaffirmer le principe central du « no bail out » (on laissera les Etats surendettés faire faillite, sinon tout le monde peut tirer des chèques sur le carnet du voisin) ; ou bien tenter de prévenir les faillites, qui menacent de faire exploser l’Union, en imposant des règles plus ou moins contraignantes de modération des déficits et de la dette, toujours plus ou moins adaptées, et à tout le moins un mécanisme de surveillance mutuelle et d’alerte.

Quand un pays commence à diverger, fût-ce au début modérément, de la trajectoire d’une dette soutenable, les Traités prévoient la mise en œuvre de ces mécanismes.

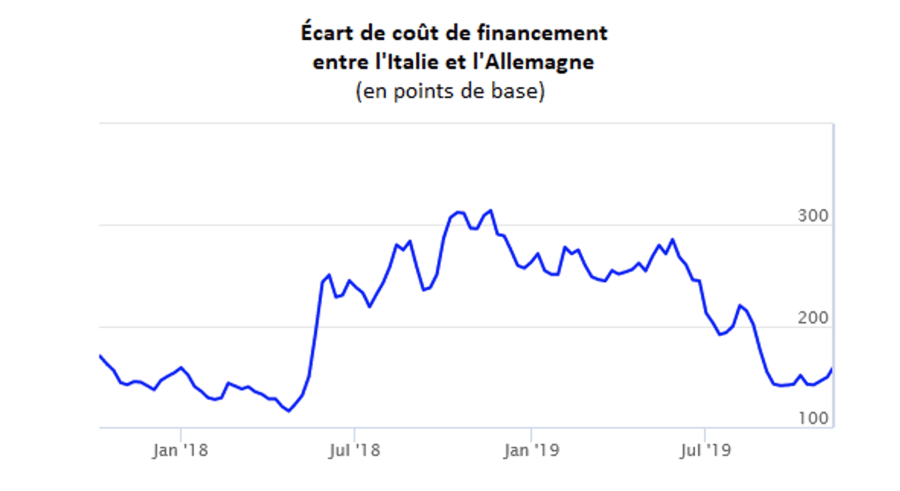

L’exemple le plus récent est celui de la coalition populiste italienne (Cinq étoiles et extrême droite) qui était arrivée avec des intentions martiales pour engager son débat budgétaire avec la Commission européenne. Cette dernière a alors rejeté le projet de budget italien (première étape vers de potentielles sanctions), ouvrant un bras de fer avec la coalition.

Notons cependant que le dérapage budgétaire engagé par cette coalition était extrêmement limité. Le projet de budget des populistes italiens prévoyait un déficit de 2,4 % du PIB au lieu des 0,8 % promis par le précédent gouvernement de centre gauche (l’équivalent pour la France d’un dérapage de 40 mds, et non de 300 mds).

Malgré la modestie de cette dégradation, très inférieure à celle qui résulterait du programme de l’Union Populaire, les marchés financiers ont réagi assez nettement, faisant passer de 1 à 3 % l’écart de taux exigé par le marché entre l’Italie et l’Allemagne.

Payer 2 % de taux d’intérêts en plus sur une dette de 113 % du PIB, cela représenterait à terme 2,2 % du PIB de dépenses supplémentaires inutiles à payer chaque année aux investisseurs (soit une cinquantaine de mds d’euros). Une dépense en pure perte de la taille du budget de la défense ou de celui de l’éducation nationale.

C’est pourquoi l’Italie a promptement fait retraite. Pas à cause des « règles européennes ». A cause de l’impact de leur non-respect sur le coût de sa dette.

Le Gouvernement de l’Union Populaire pourrait bien sûr abandonner les neuf dixièmes de son programme dès le départ. Mais c’est improbable. Il aura été élu pour essayer. Donc il essaiera.

Il essaiera quelque chose qui est donc sept fois supérieur en taille à la relance de 1981 et au dérapage italien. Comment les marchés de la dette vont-ils réagir à cela ?

Ils vont réagir en se disant que la « crise des dettes souveraines » de la période 2010–2013 est de retour, avec la France dans le rôle de la Grèce, en dix fois plus gros. Rappelons que le défaut de la Grèce, premier Etat occidental à renier sa dette, est à ce jour le plus gros défaut du monde (350 mds) très au-delà de l’Argentine (100 mds). La France est huit fois plus grosse en taille de dette (2 813 mds). La menace pour l’économie mondiale en cas de défaut est beaucoup plus importante : cela renforce peut-être le levier de négociation à court terme, le temps que ceux qui doivent se désengager se préparent, mais cela peut aussi accélérer les contaminations, et rend certainement beaucoup moins accessibles les solutions du type de celles qui ont été trouvées in fine pour la Grèce, à base de réduction drastique de la valeur actuarielle des créances pour les investisseurs, d’effort d’austérité massif du pays déviant, et de transferts financiers en provenance de ses partenaires européens pour lui permettre de réaliser cet effort sans s’effondrer. Pour donner un ordre de grandeur, la dette française représente près de sept fois la capacité de prêt maximale du Mécanisme européen de stabilité (MES)7, qui a été mis en place pour venir en aide aux États confrontés à des difficultés de financement pendant la crise de la zone euro.

Dans le cas de la France et pour la politique dont on parle, le débat sur les règles budgétaires européennes, les Conseils européens, les sanctions progressives de quelques fractions de % du PIB, bref toutes les dispositions inventées par l’Union ne seront qu’un prélude poli et bénévolent à la crise que tout le monde préparera, et qui sera déclenchée immédiatement par les marchés financiers.

Car Jean-Luc Mélenchon a besoin des marchés financiers pour financer son programme. Il ne peut pas créer de monnaie. Même en raisonnant aux strictes bornes de l’Etat et en faisant fi de l’impact sur l’économie privée, les seules entités crédibles à renier leur dette sont celles qui dégagent un excédent primaire, avant charge de la dette : le gouvernement de l’Union populaire, devra, lui, même s’il décide de ne payer ni les tombées de dette ni les intérêts, emprunter plus de 200 mds par an d’agent frais, juste pour financer son déficit primaire ; évidemment, personne ne prête à celui qui renie sa dette. Mais s’il ne la renie pas, il faudra aussi lever de la dette pour payer la charge d’intérêts (38 mds en 2021, en hausse si les taux montent) et les remboursements de la dette existante (350 mds par an en prenant une duration moyenne de 8 ans).

Pour trouver des investisseurs en dette publique à hauteur de 400 à 600 mds de dette par an, quand on est à la tête d’un pays dont le PIB est de 2 500 mds et qui affiche déjà un taux de prélèvements obligatoires proche de 45 %, il faut les convaincre que la dette est soutenable.

Quand ils jugent qu’elle ne l’est plus, les investisseurs font monter le prix du risque : l’écart des taux d’intérêt que devra payer la France pour faire accepter le risque français spécifique par rapport à un pays non risqué comme l’Allemagne, qui est aujourd’hui de 0,5 % par an, augmentera à raison de la probabilité perçue par les investisseurs que cette dette ne soit pas remboursée. Cette prime de risque s’ajoutera d’ailleurs à une base de taux d’intérêt allemands eux-mêmes en hausse rapide à raison de la montée de l’inflation.

La réaction des marchés à la coalition populiste italienne est donc très inférieure à ce qu’on peut attendre dans le cas présent. L’exemple de la crise souveraine du début des années 2010 montre que cette hausse des écarts de taux peut être extrêmement brutale – le coût de la dette des Etats dont la solvabilité est mise en doute pouvant monter non pas de 2 points mais de 5, 10 ou 20…

Notons d’ailleurs que ces pertes de confiance ont tendance à se propager, dans de moindres proportions, aux Etats perçus comme proches de celui qui est dans l’œil du cyclone. Les Etats du Sud de l’Europe dirigés par des gouvernements de gauche ou du centre (Espagne, Portugal, Italie) le savent très bien. Comme ils ont une mémoire très fraîche des inconvénients de ces crises, ils feront tout pour se dissocier du cas français. En Europe du Nord, les esprits les plus attachés au maintien de l’Union pourraient d’ailleurs décider de les soutenir eux d’abord, l’important étant d’éviter la contagion. Face au procureur allemand, il n’y aura pas d’alliés.

Rien de tout cela n’a aucun rapport avec les traités, la force des textes, leur adaptation, la « désobéissance » promise ou la « dérogation » qui existe déjà.

Jean-Luc Mélenchon a-t-il une botte secrète ? La seule indication qu’il donne est sa volonté de faire « annuler la part de la dette qui est détenue par la BCE », c’est-à-dire celle de l’Etat sur lui-même qui n’existe pas et ne nous coûte rien.

La BCE n’en a pas le droit, et il faudrait donc pour engager une négociation sur ce sujet menacer de faire défaut sur cette dette. On ne comprend absolument pas à quoi peut servir d’ajouter le spectre d’une renégociation ou d’un défaut sur une dette détenue par la banque centrale : ce sont les dettes les plus récentes, donc celles dont l’échéance est la plus lointaine ; les taux d’intérêt sont les plus bas de tous, puisqu’ils correspondent à la période de crise Covid, et qu’ils reviennent sous forme de dividende ; même à l’échéance, la BCE n’a indiqué aucune volonté de réduire son soutien, et si elle le faisait un jour, elle le ferait pour des raisons purement monétaires, parce qu’elle jugerait qu’une surchauffe d’une économie qui va trop bien exige de détruire de la monnaie, exactement comme la crise Covid a justifié d’en créer. On en est très loin. En tout état de cause, annuler d’un trait d’écriture une dette de l’Etat sur lui-même ne rapporte pas un centime d’euros sur les centaines de mds qu’il faudra lever chaque année sur les marchés financiers.

Donc ou bien cette proposition ne sert à rien et n’est qu’un marqueur politique ; ou bien, plus probablement, elle cache un plan, qui est de demander à la BCE, sous la menace de l’impact cataclysmique du défaut français, une fois qu’elle aura annulé la « dette COVID », de recréer de la monnaie pour financer les déficits français, en souscrivant de nouveaux emprunts d’Etat français.

Il y aurait là en effet de quoi tenir un peu… et encore finalement assez peu car cela couvrirait moins de deux années d’émissions de dette française.

Mais au-delà de l’économie, ce sont les fondements de l’Union européenne qui sont ignorés avec une telle stratégie – sur au moins deux points cruciaux.

La BCE est indépendante. En principe, son seul mandat est la maîtrise de l’inflation, et elle n’a pas le droit d’acheter de dettes d’Etat. Même si elle a étendu son mandat à la lutte contre la déflation et les récessions les plus brutales, et même si elle a contourné l’interdiction, il reste qu’elle définit sa politique monétaire, et donc la quantité de monnaie créée, en fonction des besoins économiques de l’ensemble de la zone, et non des souhaits de dépense du gouvernement français. Et elle le fait en fonction de la situation du moment – et ce qui aujourd’hui inquiète les Européens, à juste titre, c’est le risque d’inflation et non le risque de déflation. Mettre plus de monnaie en circulation, sans que rien ne change à la production, provoque des bouffées d’inflation, qui peuvent ensuite installer la hausse des prix dans la durée. La BCE ne va donc pas créer de monnaie par centaines de mds d’euros, juste pour que M. Mélenchon puisse les dépenser.

En plus, si elle le faisait pour la France et elle seule, elle financerait un transfert direct, extérieur à toute procédure de contrôle démocratique et parlementaire, au détriment de ses actionnaires, c’est-à-dire tous les Etats de la zone à proportion de leur PIB, et au profit de la France seule. C’est la BCE, copropriété de tous les Etats de l’Union, qui financerait les déficits français ; elle le ferait en finançant une relance concentrée sur la France par une inflation diffusée dans toute l’Union. Ce serait un abus de biens sociaux massif à l’échelle européenne… et qui est bien sûr interdit par les traités.

Donc, la BCE ne financera pas le déficit français. Et le refus sera sec. Si M. Mélenchon veut de l’argent public de ses partenaires européens, il devra le demander là où s’exerce la légitimité démocratique de ceux à qui il tendra la sébile : au Bundestag.

A ce point de développement de la crise, tout le monde aura anticipé les étapes suivantes : la France menace de faire défaut, parce que sa dette n’est pas soutenable ; et comme elle est en déficit primaire massif et ne peut plus lever de dette, elle devra recréer de la monnaie, c’est-à-dire sortir de l’euro.

La crise ne menacera pas seulement la solvabilité de l’Etat : elle s’étendra au secteur privé et au secteur bancaire. A partir de ce moment-là, il ne reste que peu de temps pour faire des choix cornéliens.

Les relations financières avec les entreprises du secteur privé devront tenir compte des taux d’intérêt plus élevés en France. Un même investissement, dégageant les mêmes perspectives, subissant les mêmes risques opérationnels, et dégageant les mêmes cash-flows, sera financé à des taux d’intérêt plus élevés si son adresse se trouve en France plutôt que dans d’autres pays de l’Union. Les actifs, même privés, vaudront donc moins cher simplement parce qu’ils sont français, et les critères de jugement de la rentabilité de tout investissement seront plus exigeants en France. On y investira donc beaucoup moins.

Toutes les relations commerciales et financières entre des opérateurs privés devront analyser le risque, devenu réel, que la France sorte de son impossibilité de créer de la monnaie et finance ses déficits en quittant l’Union économique et monétaire (« risque de redénomination »). Pendant la crise grecque, par exemple, les tours-opérateurs européens exigeaient des conditions contractuelles d’ajustement des prix en cas de sortie de l’euro, et ne voulaient payer des arrhes que s’ils se garantissaient que ceux-ci seraient convertis au taux futur éventuel de la drachme dévaluée de l’été suivant. Tout cela ne simplifie pas les relations commerciales.

Pas plus que le financement de l’économie. Ce ne sont pas seulement les nouvelles dettes qui seront passées au tamis des risques de redénomination, mais aussi les créances et les dettes en cours. Selon les dispositions de chaque contrat, qu’il faudra analyser, comme on avait commencé à le faire en 2012 pour certains pays, une créance ou une dette en euros sera classée comme risquant d’être convertie en francs (en application du principe de la lex monatae) en cas de sortie de l’euro ou au contraire de nature à rester en euros (par exemple, les contrats de droit anglais, ou les contrats signés dans un pays plutôt qu’un autre) ; bien sûr, tous les gens qui découvriront à cette occasion que leur passif peut être converti dans une monnaie plus forte que leurs actifs seront classés comme des faillites potentielles en cas de sortie de l’euro ; et aussi, par extension, leurs clients et leurs fournisseurs critiques, même si eux sont équilibrés entre actifs et passifs. Dans une économie où les flux financiers sont considérables, les flux financiers de créances et dettes avec l’étranger beaucoup plus importants que les importations et les exportations de biens, les potentiels de disruption en série de ce type d’évènement sont presque inimaginables. C’est d’ailleurs pourquoi personne n’a jamais tenté la sortie de l’euro.

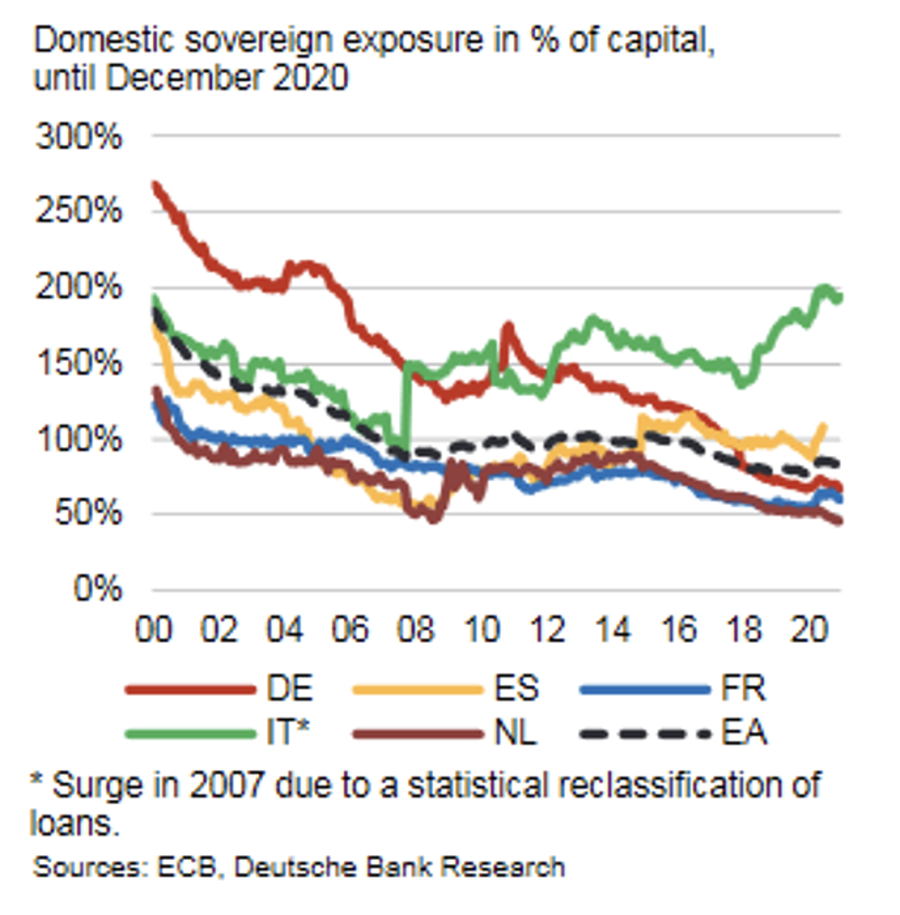

Parmi les acteurs affectés, au-delà de l’Etat, les banques du pays au cœur du cyclone sont dans une situation particulière, pas seulement à raison de leur rôle particulier dans l’économie, mais aussi parce qu’elles perdent à tous les coups, quelle que soit l’issue de la crise. Si c’est la sortie de l’euro et la redénomination de toutes les créances et de toutes les dettes en cours, elles s’effondrent par effet de désajustement des actifs et des passifs – les leurs ou ceux de leurs contreparties. Si la sortie est dans le défaut de l’Etat qui ne rembourse pas sa dette, le dommage est moindre pour l’ensemble de l’économie mais les banques s’effondrent aussi, car ce sont elles qui détiennent le plus de dettes de leur Etat de résidence – dans le cas français, elles y perdraient immédiatement une bonne moitié de leurs fonds propres.

Les autres banques sont les premières à mettre de côté les banques de l’Etat menacé. Dans la crise financière du début des années 2010, le marché des transactions interbancaires s’était entièrement réorganisé pour que tous les flux passent par la banque centrale : la banque d’un Etat exportateur n’entrait donc plus en relation de contrepartie directe avec celle d’un importateur. Pour les pays en déficit courant, l’intégralité du crédit passe alors par la BCE, qui doit décider si elle cesse de financer le système bancaire de l’Etat au cœur de la crise – ce qu’elle finira par faire si elle se sait piégée par un Etat déviant qui cherche par l’intermédiaire de ses banques à la forcer à « transfert », ou une création de monnaie sauvage, au détriment des finances publiques des autres Etats européens.

Les gens perçoivent le risque assez vite – et naturellement les riches bien avant tout le monde, qui transfèreront d’un clic leurs avoirs monétaires en euros dans une banque, même française, d’un autre Etat de l’Union (avoirs convertis en euros) plutôt que les garder dans une banque, même étrangère, en France (avoirs convertis en francs) ou dans des actifs réels les plus à l’abri possible des risques de disruption européenne (actions américaines, japonaises, dollars, yens, yuan, etc.).

Lorsque le run massif sur les banques constituera un vrai risque, il faudra, comme en Grèce, interdire aux Français de retirer de l’argent liquide au-delà de quelques centaines d’euros par mois (les billets de banque sont des euros et ce sont les plus sûrs puisqu’ils sont une créance sur la Banque centrale européenne) et les forcer à laisser leur argent sur leur compte bancaire en attendant la faillite des banques. Mais il sera difficile de les empêcher d’acheter des actifs réels – les bijouteries ont fait leurs meilleures affaires en Grèce pendant la crise de 2015.

Il faudra par ailleurs mettre en place un contrôle des changes, pour forcer les entreprises à rapatrier au plus vite leurs recettes d’exportation, ne pas anticiper leurs décaissements à l’étranger en anticipation d’une redénomination, etc. Sauf que plus personne ne sait comment on fait : le plus jeune haut fonctionnaire à avoir connu une expérience de ce type à un certain niveau de responsabilité s’appelle Philippe Lagayette et il a 79 ans ; la brillante banquière centrale de Poutine qui s’attèle à cette tâche en Russie n’est pas disponible ; et le nombre d’exportateurs et d’importateurs à contrôler, ainsi que la complexité des opérations, n’a rien à voir ni avec la France de 1983, ni avec la Russie d’aujourd’hui.

On notera d’ailleurs qu’à partir du moment où la règlementation fait qu’on ne peut pas avoir le même usage, ni la même mobilité, d’un euro selon qu’il est en France ou à l’étranger, l’euro français ne vaut déjà plus tout à fait la même chose que l’euro étranger ; à quoi sert la monnaie sinon à échanger ? C’est déjà un premier pas vers deux valeurs différentes, que le marché noir valorisera immédiatement.

Mais c’est un pas qui ne rapportera toujours rien à M. Mélenchon, qui a toujours besoin de créer de la monnaie pour financer son déficit, si les marchés ne lui prêtent plus cet argent à taux raisonnable. Et d’ailleurs, même s’il arrive à retrouver son indépendance monétaire, il aura toujours besoin des marchés financiers, au moins pour financer le déficit des paiements courants : quand il y a plus d’importations que d’exportations, et plus de sorties de capitaux que d’entrées, il faut trouver non pas des francs, mais des dollars, des euros allemands, des yens ; et cela, M. Mélenchon, même sorti de l’euro, ne pourra pas en produire. C’est pour cela que les Etats vont au FMI.

A ce point-là de l’impasse, on ne sait plus très bien ce qui se produit, car personne n’a jamais essayé d’aller au-delà du choix, raisonnable et contraint, de Tsipras.

Se soumettre, comme Syriza, et négocier avec les partenaires européens et le FMI un plan d’austérité et de sauvetage, en acceptant de baisser les retraites et les minimas sociaux, d’augmenter massivement la TVA, de privatiser les entreprises publiques, de licencier dans la fonction publique ? Même s’il accepte tout cela, le déficit primaire ne disparaît pas d’un coup et il faudra, comme en Grèce, bénéficier de transferts d’autres pays pour financer la continuité des services publics essentiels pendant que le plan s’exécute. Mais qui voudra payer pour la France, qui est d’une autre taille que la Grèce ? Les Etats du Nord de l’Europe ? Ceux du Sud ? Les pays pauvres ?

Aller dans la voie d’une double circulation monétaire, l’Etat payant ses dépenses en « IOU », autrement dit en assignats ? Même si elle est strictement interdite par les Traités, c’est sans doute une voie possible en pratique, mais elle a de sérieuses implications sociales. L’économie privée, le secteur exportateur et le CAC 40 continuent de fonctionner en euros et de payer leurs employés, dividendes et dettes en euros. Les fonctionnaires, les retraités et les bénéficiaires de minima sociaux sont, eux, payés en assignats. Naturellement le cours de l’assignat, et donc le pouvoir d’achat des seconds, se dévalue par rapport à l’euro et au niveau de vie des premiers. C’est comme cela qu’on aboutit, dans certaines économies sud-américaines, à ce que des professeurs d’université deviennent chauffeurs de taxi pour touristes, tout revenu en devise forte étant incomparable aux revenus du secteur public. C’est un plan d’austérité qui prend la voie hypocrite de la dévaluation monétaire plutôt que celle de la décision démocratique.

Ou bien aller jusqu’au bout du chemin, sortir de l’Union monétaire et de tous les Traités, renier la dette, trouver les moyens pratiques de créer une nouvelle monnaie, s’en servir pour financer le déficit public, et trouver les moyens de financer le déficit en devises par un mélange d’austérité, de protectionnisme, et de négociation avec des Etats autoritaires. C’est l’option la plus fidèle au reste du programme, la plus irrémédiable pour l’économie et celle qui ne peut pas se développer dans une société ouverte démocratique. Et cela n’était pas le mandat donné par les Français. Heureusement, en situation de cohabitation, l’expérience s’arrêtera avant.

La description de ces conséquences n’est pas alarmiste : elle correspond à ce qui s’est passé, dans l’histoire très récente, dans des pays se trouvant dans situations comparables – à ce qui leur est arrivé, à ce qu’ils ont envisagé, à la description de l’abîme dans lequel ils ont choisi de ne pas se jeter. Le point de démarrage et le rythme de ces enchaînements dépendent des anticipations de nos partenaires européens et des marchés financiers. La question n’est pas de savoir s’ils ont raison ou tort, mais comment ils réagiront.

L’exemple grec s’est développé par ailleurs avec des gouvernants de gauche, qu’il s’agisse du Pasok ou de Syriza, exprimant très fortement leur attachement à l’Europe, au maintien dans l’euro et au modèle démocratique libéral en général. Comparer la France de M. Mélenchon au cas grec, c’est lui faire le crédit qu’il saura exprimer le même attachement – et donc oublier une partie de ses positions passées (admiration exprimée pour des dictatures sud-américaines en hyperinflation, positions vis-à-vis des régimes illibéraux) qui pourraient rendre les enchainements plus rapides. Sur une faute de quart, tout cela peut déraper beaucoup plus vite, ou plus loin.

Quel que soit le choix retenu, quel que soit le moment où s’arrêtera l’expérience, le coût d’une aventure populiste de ce type, ajouté à la dégradation tendancielle des finances publiques depuis 20 ans, affectera durablement le pouvoir d’achat des Français et aboutira in fine à des remises en cause profondes des mécanismes de solidarité. Les riches, ceux qui ont du patrimoine, ceux qui travaillent pour l’économie ouverte, savent naviguer dans ce genre d’accident historique. Ce qui sera ébranlé durablement, ce sera la solvabilité de l’Etat, c’est-à-dire le patrimoine de ceux qui n’en ont pas.

Aucune gauche de gouvernement ne pourra jamais se remettre d’avoir participé à une telle expérience, si jamais elle devait voir le jour.

C’est pourquoi on souhaitera que la gauche de gouvernement, après ce mouvement tactique qui lui permettra de survivre au Parlement, ne subisse pas la punition de se trouver dans une coalition majoritaire. Et qu’elle retrouve vite son indépendance et ses esprits, de sorte que tout le monde efface de sa mémoire le souvenir d’une complicité tacite avec un programme économique qu’elle n’a pas lu.

- Voir Wikipédia « relance Mauroy » et Alain Fonteneau et Alain Gubian, « Comparaison des relances françaises de 1975 et 1981–1982 », Revue de l’OFCE, vol. 12, no 1, 1985, p. 123–156 (DOI 10.3406/ofce.1985.1033,

- Insee dépenses et recettes publiques, données de 1960 à 2021.

- Bulletin de la Banque de France sept-oct 2020.

- OFCE, Policy brief n° 103, 17 mars 2022.

- Le Cepremap a ainsi estimé que l’endettement public français aurait augmenté de 10 points de PIB supplémentaires en l’absence de plans de relance et de soutien. Voir : Cepremap, « L’impact de la loi de finance 2022 sur la croissance économique et la dette publique », Note de l’observatoire de macroéconomie n°2022–01.

- Les titres de dette publique française détenus par la Banque de France dans le cadre des programmes PSPP et PEPP s’élevaient à 684 mds d’euros fin 2021 d’après le rapport annuel de la Banque de France, pour une dette totale des administrations publiques de 2 813 mds d’euros.

- 410 mds d’euros d’après le site du MES.