L’inflation est de retour partout en Occident, mais elle n’a pas partout les mêmes causes ni les mêmes effets.

Aux Etats-Unis, qui sont dans une situation d’autonomie énergétique et de plein emploi, elle trouve essentiellement son origine dans l’ampleur des plans de relance de Joe Biden, la hausse rapide de la consommation des biens et les tensions sur le marché du travail. Face au risque d’emballement de la boucle prix-salaires, la politique monétaire a été contrainte à un changement de pied brutal, qu’accompagne l’extinction progressive des aides budgétaires.

Dans la zone euro, il s’agit principalement d’une inflation importée, qui vient de la hausse des coûts de l’énergie et pèse sur la croissance européenne. Quoique sensible, l’accélération des salaires y reste donc plus modérée pour le moment, si bien que la réaction de la politique monétaire a été plus progressive et la politique budgétaire a été mise à profit par les différents États européens pour atténuer l’effet des hausses de prix sur le pouvoir d’achat des ménages.

Les deux zones sont donc dans une situation très différente : les Etats-Unis peuvent se concentrer sur la maîtrise de l’inflation, tandis que l’Europe fait face à un double choc sur l’inflation et la croissance, au risque que la volonté de préserver les ménages et les entreprises ne conduise à un décrochage durable des anticipations d’inflation.

Un prélèvement de grande ampleur sur les revenus européens

D’abord liée à la désorganisation des chaînes d’approvisionnement mondialisées et à la multiplication des goulots d’étranglement au moment de la reprise post-Covid, l’inflation européenne est donc aujourd’hui tirée essentiellement par la hausse des prix de l’énergie.

En France, entre le deuxième trimestre 2021et le deuxième trimestre 2022, ce facteur contribue pour 3,1 points aux 5,3 points d’inflation, selon l’Insee. Cette situation résulte de l’usage stratégique que la Russie fait aujourd’hui de ses ressources fossiles dans le cadre de la « crise ukrainienne ». Mais elle est accentuée, dans le domaine de l’électricité, par les aléas de la production domestique (notamment d’origine nucléaire et hydroélectrique) et par le système européen de tarification au coût marginal de la dernière unité de production appelée (« merit order »), qui lie les prix de l’électricité à ceux du gaz (voir encadré).

La tarification de l’électricité

Sur le marché européen, la tarification de l’électricité au coût marginal de la dernière unité appelée pour les prix de gros journaliers est en principe, et en période normale, ce qui permet d’optimiser le fonctionnement du réseau et l’appel à des productions flexibles pour répondre aux pointes de consommation (les jours de grand froid, par exemple). Celles-ci fonctionnent principalement au gaz (avec un complément hydraulique dont le prix d’usage est souvent aligné sur les fossiles) et elles sont plus faciles à allumer et à éteindre qu’un réacteur nucléaire ou des équipements intermittents comme les énergies renouvelables, qui ne participent pas aux ajustements.

L’une des conséquences de ce mécanisme est que, dans une période de stress stratégique où les prix du gaz s’envolent, le prix de l’électricité s’envole aussi, et pas seulement pour la dernière unité produite ni pour le seul prix journalier. Dans ces circonstances, les ménages et les entreprises voient leurs factures augmenter, tandis que les marges des producteurs d’électricité qui n’utilisent pas le gaz (charbon, nucléaire, renouvelables…) explosent, car leurs coûts de production restent inchangés.

Ce système est aujourd’hui l’objet de vives critiques (parfois de longue date, comme dans le cas de la France). L’Espagne a même obtenu de la Commission le droit d’y déroger temporairement et des projets de réforme sont en cours de discussion. Nous n’entrons pas ici dans le détail de ces controverses qui feront l’objet de contributions futures.

La zone euro important l’essentiel de ses combustibles fossiles, alors que les Etats-Unis sont exportateurs nets, les effets du choc actuel sur la croissance sont également très différents de part et d’autre de l’Atlantique : tandis que les Etats-Unis s’enrichissent (la valeur de leurs exportations augmente plus vite que celle de leurs importations), c’est l’inverse pour les pays de la zone euro. Les importations se sont ainsi renchéries de 20 % sur un an en France. Si cette évolution est en partie contrebalancée par une hausse du prix des exportations, il en résultera néanmoins d’après l’Insee une perte sèche de 1,5 point de PIB pour l’économie française pour l’exercice 2022, soit près de 40 Mds €.

De fait, le choc énergétique en cours représente un prélèvement direct sur les économies européennes dont les effets macro-économiques sont déjà significatifs et dont les effets sociaux pourraient être dévastateurs, l’énergie pesant beaucoup plus lourd dans le budget des ménages modestes que dans celui des ménages aisés.

Qui paie l’addition ?

Concentrons-nous sur le cas français. Les pertes de revenu occasionnées par cette hausse brutale des prix énergétiques se répartissent d’ores et déjà entre les ménages, les entreprises et les administrations publiques.

Les administrations publiques

En organisant le bouclier tarifaire et les ristournes à la pompe, l’Etat a décidé de prendre en charge une partie significative du fardeau pour amortir le choc subi par les ménages et les entreprises (si la hausse des prix est provisoire) ou l’étaler dans le temps (si une partie est durable).

Notre pays fait clairement partie de ceux qui ont fait jusqu’ici le plus d’effort pour épargner les consommateurs. La France n’est certes pas le pays d’Europe dont les plans d’aide ont été les plus élevés : selon le dernier pointage du think tank Bruegel, notre pays se situe dans la moyenne haute, avec une dépense similaire à l’Allemagne et un peu moins élevée qu’en Italie, en Espagne ou en Grèce. Mais une partie importante de l’effort public français échappe aux données budgétaires.

En effet, les tarifs réglementés déjà en vigueur en France avant la crise et assis sur l’accès à coût réduit à l’électricité nucléaire ont joué un rôle protecteur complémentaire – et ce d’autant plus que pour faire face à la crise, l’Etat a demandé à EDF de vendre davantage de « nucléaire régulé » (plus de 8 Mds € de manque à gagner en 2022) aux dépens de la rentabilité et de la dette de l’entreprise. Ce choix politique contribue à fragiliser EDF qui comptait, fin 2021, un endettement financier net de 42 Mds € pour un excédent brut d’exploitation de 16 Mds € et des cash flows négatifs après investissements depuis plusieurs années, soit une capacité de remboursement très faible au moment où elle est confrontée à des besoins d’investissement élevés.

En ne considérant que les décisions de nature directement budgétaire, le « bouclier tarifaire » (remise sur les prix du carburant et plafonnement des prix du gaz et de l’électricité) représente déjà un coût global de 24 Mds € cette année.

Outre le fait que le mix énergétique français comporte peu de gaz fossile par rapport à ses voisins, c’est cet effort de protection qui explique que l’inflation des prix à la consommation soit en France plus faible que dans de nombreux autres pays européens et dans l’ensemble moins durement ressentie : estimée en août 2022 à 6,5 % en France, l’inflation atteint 8,8 % en Allemagne, 9 % en Italie et 10,3 % en Espagne. Selon l’Insee, le « bouclier tarifaire » aurait ainsi réduit de 3,1 points l’inflation française.

Cette politique de protection ne permet toutefois que d’étaler dans le temps le choc et se paiera d’une augmentation du déficit public et de la dette (y compris de la dette « cachée » dans les comptes d’entreprises publiques). Même après prise en compte de la réduction mécanique du poids de la dette passée sous l’effet de l’inflation, il devrait ainsi en résulter une hausse de l’endettement public de 1,2 point de PIB pour la seule année 2022.

Les ménages

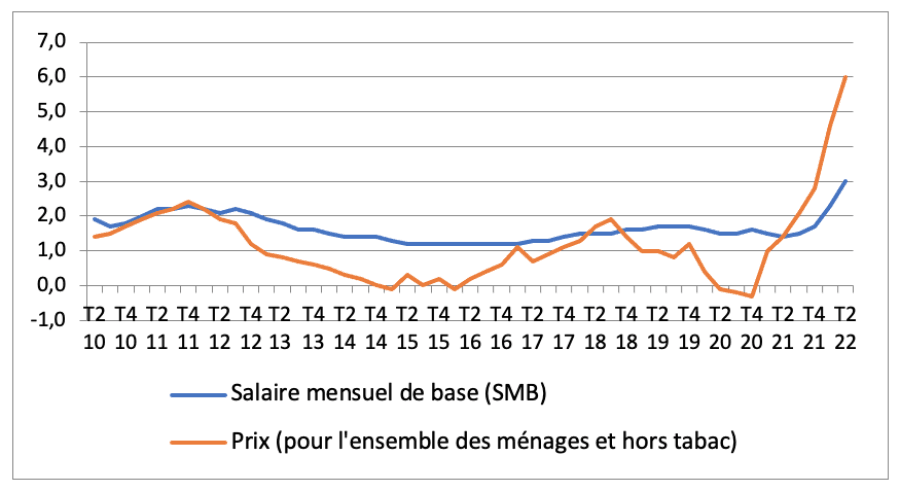

En dépit des efforts de protection mentionnés ci-dessus, les ménages ont, eux aussi, commencé à payer l’addition. La Dares a montré en août dernier que le salaire mensuel de base (SMB) a connu une accélération sensible sur les deux premiers trimestres de 2022. Bien que plus soutenues que lors des dix années précédentes, ces hausses sont moins rapides que celle des prix à la consommation, ce qui présage de revenus réels en baisse sur l’année.

Dans leurs projections, Eric Heyer et Xavier Timbeau (OFCE) anticipent ainsi un recul du pouvoir d’achat par unité de consommation de 0,8 %. Dans sa dernière prévision du 7 septembre, l’Insee prévoit pour sa part une baisse de 0,5 % par unité de consommation.

Même s’il faut remonter à 2013 pour trouver une baisse comparable à celle qui se profile, cela reste peu en comparaison du coût total de la crise énergétique pour l’économie française. En effet, une perte de pouvoir d’achat de 0,5 % représente environ 8 Mds €, alors que la révision à la baisse du PIB 2022 s’élève à 1,5 point, soit près de 40 Mds €.

En outre, elle intervient après une période plutôt florissante : comme le relève une récente étude de l’OFCE, le pouvoir d’achat des ménages a augmenté de 0,9 % par an par unité de consommation au cours du dernier quinquennat, c’est-à-dire plus vite que le PIB par unité de consommation (+ 0,7 %). En particulier, le pouvoir d’achat des ménages français a progressé plus vite que dans la plupart des pays européens comparables sur la période récente : +3 % entre la fin 2018 et le premier trimestre 2022, contre +1,3 % en zone euro, +0,4 % en Italie, –0,8 % en Allemagne et jusqu’à –5,4 % en Espagne.

Cela s’explique en partie par la dynamique de l’emploi mais aussi par les choix sociaux, fiscaux et budgétaires qui ont été faits dans les circonstances exceptionnelles des trois dernières années : d’abord durant la crise Covid lorsque les revenus et les emplois ont été massivement protégés alors que la production était stoppée, puis durant la présente crise énergétique. La répartition des revenus entre les administrations, les entreprises et les ménages s’est ainsi déformée au profit de ces derniers, qui ont capté 64 % du revenu national l’an dernier, soit 3 points de plus qu’à l’accoutumée.

Naturellement, dans cette période, tous les ménages n’ont pas été logés à la même enseigne. S’il est vrai que les choix fiscaux et sociaux du gouvernement ont permis au pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes d’être mis à l’abri durant la crise Covid et encore en 2021 comme le souligne Gilbert Cette, il en va tout autrement des inégalités de revenus et patrimoniales. Le top 20 % des revenus, qui a accumulé un lourd stock d’épargne, ressent d’autant moins la hausse des prix de l’énergie qu’il profite autant du bouclier tarifaire et de la ristourne à la pompe que les 20 % les moins favorisés, lesquels n’ont quasiment rien épargné dans les années précédentes et dépensent une part plus importante de leur budget en consommation d’énergie (nous y reviendrons).

Les entreprises : illusion de la « boucle prix-profit », réalité des « surprofits »

Et les entreprises ? Une controverse est née ces dernières semaines à leur sujet. Des économistes et représentants de la France Insoumise leur ont reproché d’entretenir une « boucle prix-profit » en répercutant sur les prix à la consommation – donc sur les ménages – l’augmentation de leurs coûts de production et singulièrement celle des prix de l’énergie. Cette stratégie aurait vocation à protéger leurs marges et leurs profits (voire à les augmenter) et à les soustraire à la répartition des coûts. Pour Jacques Rigaudiat et Pierre Khalfa, cet épisode inflationniste serait ainsi le « symptôme d’un modèle néolibéral en bout de course » qui a donné aux firmes un pouvoir excessif sur les prix.

La théorie mérite d’être vérifiée dans les chiffres. Après tout, un tel report de charge des entreprises sur les ménages ne serait pas impossible, même si cette stratégie expose ceux qui l’adoptent à une perte potentielle de compétitivité-prix vis-à-vis de leurs concurrents ; dans la grande distribution, par exemple, où la concurrence sur les prix fait rage, beaucoup d’acteurs sont réticents à répercuter sur les clients l’augmentation rapide des coûts de l’énergie.

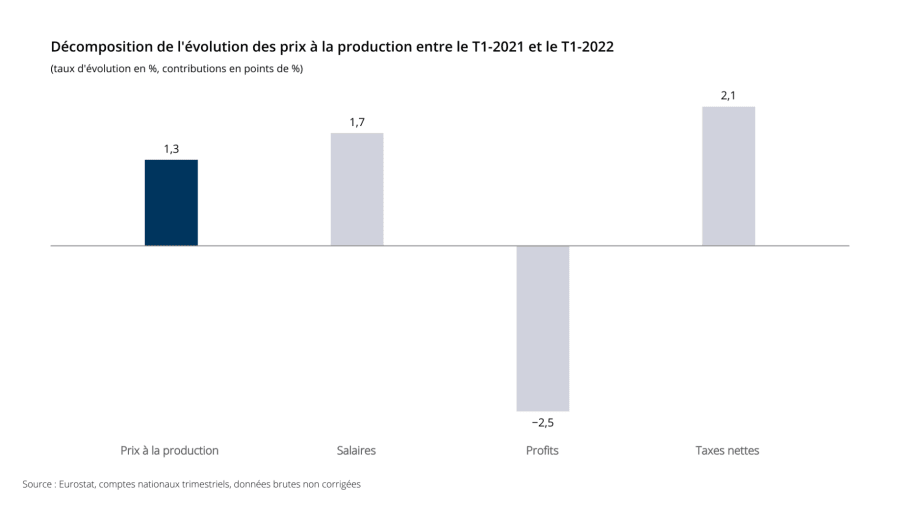

Le problème est que les données statistiques disponibles – encore peu nombreuses sur 2022 – ne confirment pas l’existence d’une telle « boucle prix-profits ». Sur la période qui court du premier trimestre 2021 au premier trimestre 2022, la hausse des prix à la production a été principalement tirée par « l’augmentation des coûts salariaux unitaires et des taxes nettes unitaires, alors que la contribution des profits a été fortement négative »1. Les données du deuxième trimestre confirment cette tendance.

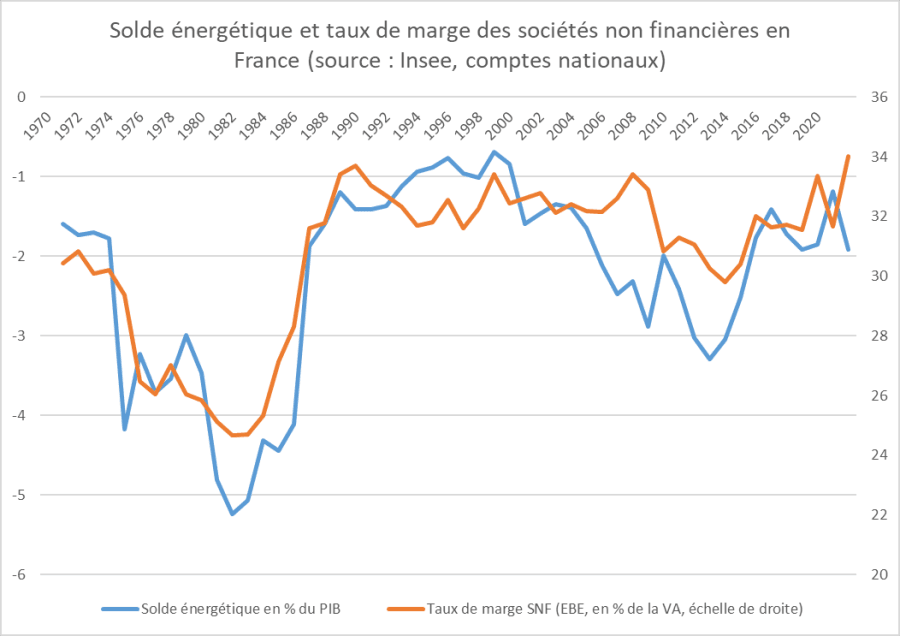

Pour les sociétés non financières, le taux de marge ne s’est pas apprécié mais a au contraire diminué, passant de 34,2 % en moyenne en 2021 (son point le plus haut depuis de nombreuses années, voir graphique ci-après) à 32,2 % au deuxième trimestre 2022, comme le note l’Insee. Dans les comptes des entreprises, la baisse des salaires réels a été plus que compensée par la diminution de la productivité et surtout la hausse des prélèvements liée à l’extinction des aides Covid. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise, la dégradation du solde énergétique étant généralement associée en France à une dégradation des marges des entreprises. La Banque de France prévoit ainsi dans ses projections de septembre une poursuite de la baisse du taux de marge des entreprises non financières, qui passerait de 33,4 % en 2019 à 31,6 % en 2024.

Contrairement à ce qu’affirment les économistes de la France insoumise, la « boucle prix-profits » est donc hautement improbable en l’état actuel des informations et en tout cas très spéculative. Au contraire, un nombre croissant de PME tirent la langue et menacent de ne pas pouvoir faire face à la hausse des prix au moment où s’annonce en décembre prochain le renouvellement de nombreux contrats de fournitures d’électricité. D’ores et déjà, certaines d’entre elles ont décidé de suspendre leur production cet hiver (c’est le cas de Duralex, par exemple). Bref, l’hiver 2022–2023 pourrait être très rude.

Naturellement, l’évolution du taux de marge moyen cache d’importantes disparités. Certaines entreprises (notamment les électro-intensives) paient l’énergie plus cher que par le passé mais, grâce au bouclier tarifaire via l’ARENH, elles voient dans le même temps leur compétitivité-coût augmenter par rapport à leurs concurrents européens. De son côté, l’armateur et logisticien marseillais CMA CGM (au 3e rang mondial de son secteur d’activité) a réalisé près de 15 Mds € de profits au premier semestre 2022, presque autant que sur toute l’année 2021, pourtant déjà florissante, du seul fait de l’augmentation des prix du fret. Alors que l’entreprise transporte moins de conteneurs qu’un an plus tôt, elle voit son chiffre d’affaires progresser de 60 % ! En outre, les entreprises pétrolières ont vu leurs résultats s’apprécier sous l’effet de l’envolée des prix (10,4 Mds € de résultat net pour Total sur le premier semestre), posant la question de leur contribution à l’effort collectif.

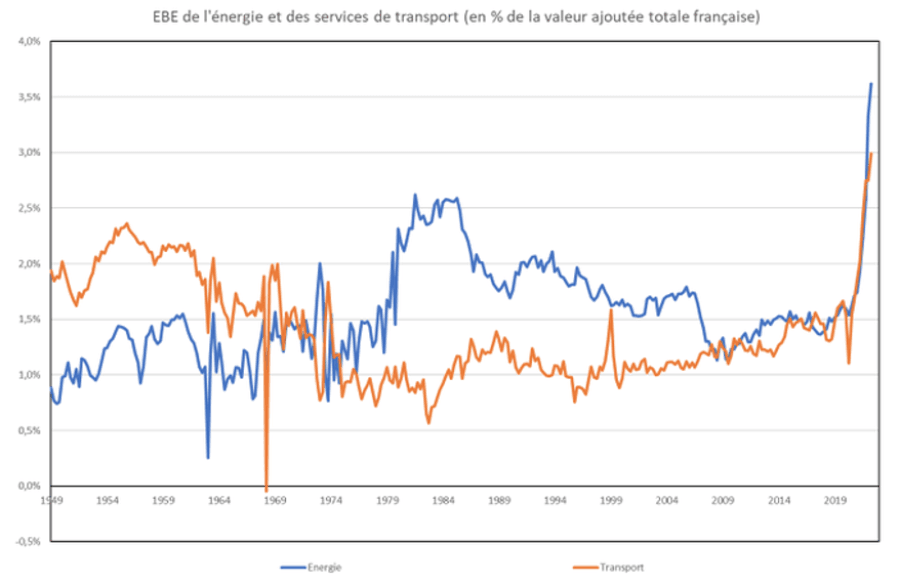

Ces « surprofits » qui animent le débat public sont déjà lisibles dans les statistiques de branches publiées par l’Insee fin août : en part de la valeur ajoutée totale de l’économie française, l’excédent brut d’exploitation (EBE) des services de transport et de l’énergie atteint au deuxième trimestre 2022 des records historiques (les profits du seul secteur de l’énergie représentent 3% du PIB !) :

Un rapide calcul réalisé par l’économiste Raul Sampognaro suggère que l’EBE cumulé dans ces secteurs depuis le premier trimestre 2022 pourrait atteindre 65 Mds €.

Ces surprofits résultent pour l’essentiel de « gains fortuits », selon la pudique formule du gouvernement allemand – ou, pour le dire plus clairement, d’une rente de situation qui justifierait aux yeux de beaucoup (et notamment de la Commission européenne) une contribution exceptionnelle sur leurs bénéfices.

Jusqu’ici, le gouvernement a privilégié la stabilité et la prévisibilité de sa politique de réduction des prélèvements sur les entreprises et préféré en conséquence ne pas engager le débat sur la taxation des surprofits. Les surprofits éventuels d’EDF ayant été interdits « à la source » (et au-delà) par l’obligation de délivrer de l’électricité à prix réduit, il s’est donc contenté de demander à Total un effort sur les prix à la pompe : l’entreprise française a donc consenti une ristourne de 20 cts par litre jusqu’au 1er novembre (un effort d’environ 500 millions € au global), venant s’ajouter à la ristourne gouvernementale de 30 cts par litre.

Même si nous comprenons bien que la politique fiscale doit être prévisible et éviter les zigzags qui créent de la confusion chez les opérateurs économiques et peuvent les amener à limiter leurs investissements, il nous semble que la situation de ces dernières années est suffisamment atypique pour justifier une réponse spécifique. Si on cumule les perturbations économiques engendrées d’abord par la pandémie de Covid-19 puis par la crise énergétique, les finances publiques ont fait des efforts massifs ces trois dernières années pour venir en aide à des très nombreux segments de l’économie qui ont souffert de disruptions majeures.

D’autres secteurs ou sous-secteurs, en nombre plus réduit, ont bénéficié de ces disruptions, dans une période où l’économie a été plus « administrée » que jamais. Sauf à considérer que la dette est extensible à l’infini et que la réponse fiscale est par nature impure et à bannir, il est raisonnable de penser qu’une part de ces coûts doit être aujourd’hui répercutée sur la minorité d’entreprises qui, elles, ont bénéficié de ces disruptions : certaines entreprises du secteur énergétique pour les raisons indiquées plus haut, mais aussi des entreprises du secteur des transports maritime comme CMA-CGM et sans doute quelques autres encore car, selon la position de chaque opérateur dans la chaine, un même mouvement de prix ou de volume peut constituer une charge ou un profit.

Que faire face à cette situation ? Deux batteries d’initiatives doivent être mobilisées : la première pour limiter l’inflation importée ; la seconde pour partager équitablement les pertes de revenus qu’elle engendre.

Comment limiter l’inflation importée ?

Sur le premier point, les stratégies permettant de concilier baisse des coûts d’approvisionnement et poursuite de la neutralité carbone sont connues : augmenter l’efficacité et la sobriété énergétiques pour réduire nos consommations d’énergie, et accélérer la décarbonation de notre mix énergétique pour réduire notre dépendance aux importations d’énergies fossiles.

Décarboner notre mix énergétique

La décarbonation passe par l’éviction progressive des énergies fossiles, le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie, etc.) et la consolidation de la production nucléaire.

Il s’agit tout d’abord de se passer du gaz russe. Il représentait 40% des importations européennes de gaz au début de la crise ukrainienne. Il n’en représente plus que 9 % aujourd’hui. Cette diminution est en partie l’œuvre des Européens, en partie celle des Russes eux-mêmes. Des Européens car ils ont su diversifier leurs approvisionnements, engager des investissements dans les infrastructures de transport (terminaux flottants, etc.) et remplir leurs stocks en prévision de l’hiver. Des Russes car ils ont progressivement fermé le robinet des gazoducs qui desservent l’Europe occidentale et rationné leur distribution. Ces résultats sont tout à fait notables et ont fait reculer la dépendance des Européens vis-à-vis de Moscou. Si bien que la Commission défend aujourd’hui une proposition de plafonnement du prix d’achat du gaz russe, même si elle a peu de chances de prospérer. Toutefois, en termes de décarbonation, nous n’y avons pas gagné pour le moment : qu’il vienne de Russie ou d’ailleurs, le gaz que nous allons consommer dans les mois à venir reste d’origine fossile. Par ailleurs, il est toujours importé à un prix élevé. Enfin, la question du remplissage de nos stocks pour l’hiver suivant va se poser très rapidement.

Du côté des produits pétroliers, aucun effort d’envergure n’a été entrepris pour en limiter la consommation – la ristourne à la pompe a même contribué à atténuer le signal-prix pour l’ensemble des ménages, y compris les plus aisés. Il faut dire que notre dépendance à la Russie dans ce domaine est bien moindre, que les stratégies de diversification sont plus simples et que les cours internationaux semblent avoir amorcé un début de normalisation ces dernières semaines (après avoir atteint un sommet de près de 140 dollars en mars dernier, le baril de Brent se négociait ces jours-ci entre 90 et 95 dollars). Reste que cette énergie pèse considérablement sur notre balance commerciale et que les prix pourraient à nouveau s’envoler si la Chine – aujourd’hui empêtrée dans les conséquences de sa stratégie « zéro Covid » – renoue avec un rythme de croissance élevé. L’accélération des efforts en vue de soutenir les mobilités douces, les solutions de transports en commun (voir l’expérimentation allemande d’un forfait ferroviaire pour toutes les lignes régionales cet été) et l’électrification de certains de nos usages, en particulier dans les transports, est ici décisive.

Concernant le nucléaire, nous sommes mal partis à court terme : avec plus de la moitié de nos réacteurs à l’arrêt au moment où nous écrivons (du fait d’opérations de maintenance, de visites décennales ou de problèmes de corrosion sous contrainte), cette source d’énergie décarbonée est à son plus bas depuis longtemps. Bien sûr, cette situation va évoluer : certains réacteurs seront remis en service dans les mois qui viennent. Mais d’autres entreront dans des séquences de maintenance et les problèmes de corrosion sous contrainte risquent de ne pas être résolus en temps voulu. Au total, les perspectives pour 2023 et 2024 ne sont pas très bonnes si l’on en juge pour les prix de marché sur les produits de futur et par les propres estimations d’Efficacité et sobriété

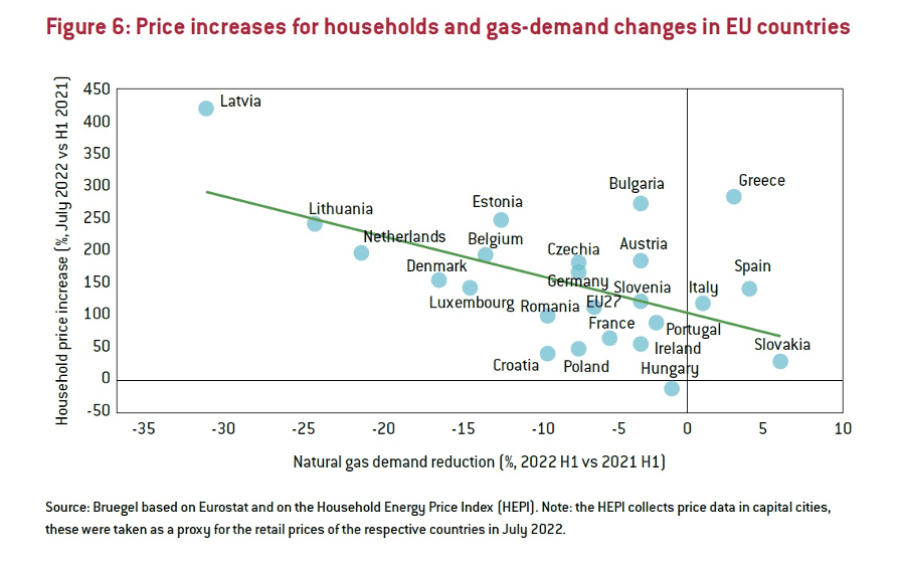

Du côté de l’efficacité énergétique, les horizons de temps ne sont guère plus satisfaisants : les bénéfices macro-économiques liés à l’isolation des bâtiments, au changement d’équipements de chauffage ou de véhicule seront nécessairement progressifs. En outre, ils doivent être préservés d’éventuels effets rebonds : si le poids et la taille des véhicules « mangent » les bénéfices de l’électro-mobilité comme ils ont déjà écrasé ces dernières années les gains de performance des moteurs thermiques, nous n’y gagnerons pas. Il en va de même si le changement de chaudière au profit d’un équipement moins coûteux en consommation incite les résidents à augmenter leur température de chauffage… La sobriété énergétique, c’est-à-dire le changement des usages et des comportements en vue d’une moindre consommation d’énergie, peut en revanche présenter des bénéfices à très court terme. De multiples propositions sont avancées – dont celles de Terra Nova tout récemment – et le gouvernement tente de mobiliser les entreprises aussi bien que les ménages sur ce sujet depuis quelques semaines. Parmi les nombreuses propositions qui circulent, le ciblage social des mesures de protection aujourd’hui indiscriminées – bouclier tarifaire, ristourne à la pompe… – pourrait avoir un effet de levier important en termes de sobriété : en cessant de protéger ceux qui n’en ont pas besoin, cette initiative les exposerait à la dureté des prix et les inciterait à modérer leurs consommations d’énergie, voire à hâter des investissements d’efficacité. Ce sont d’ailleurs les pays où les prix ont davantage augmenté qui ont le plus réduit leur consommation de gaz. Ce ciblage présenterait deux autres avantages. D’une part, il serait plus juste : lorsque l’État dépense 100 € pour plafonner les prix du gaz et de l’électricité, 8 € bénéficient aux 10 % des ménages les plus modestes, alors que 13 € bénéficient aux 10 % des ménages les plus aisés. D’autre part, il soulagerait les finances publiques d’une dépense qui n’est pas soutenable dans la durée : à titre d’ordre de grandeur, rappelons qu’une hausse durable de 200 € des prix du gaz se traduirait à elle seule par une hausse de la facture énergétique de près de 3 points de PIB pour la France, soit l’équivalent de 80 Mds €. Les difficultés liées à une sortie progressive des mesures d’encadrement des prix ne doivent toutefois pas être sous-estimées. Elle pourrait tout d’abord avoir pour effet de « révéler » une inflation qui avait été auparavant masquée par la politique budgétaire, au risque d’ancrer dans la durée les anticipations de hausses de prix. En outre, il ne faut pas en sous-estimer l’impact pour les classes moyennes : l’extinction soudaine et intégrale du bouclier tarifaire les placerait devant des situations parfois insurmontables. Idéalement, il faudrait envisager une sortie progressive et différents paliers de protection. La complexité de ce processus est susceptible de prêter le flanc à de nombreuses critiques et contestations. Si cette solution était écartée, des systèmes d’aide alternatifs pourraient être avancés, comme la tarification duale de l’énergie défendue par Jean Pisani-Ferry et Thomas Bellaich dans une note de Terra Nova publiée en juillet dernier. Le gouvernement d’Olaf Scholz vient de proposer un mécanisme très proche avec le plafonnement du prix de la consommation de base d’électricité des ménages les moins favorisés. Le principe de cette proposition est simple : « Une quantité de base d’énergie serait rendue accessible à tous les ménages à un prix administré (…). Au-delà de ce quantum, qui correspondrait à la consommation d’énergie pour le logement des premiers déciles de la distribution, toute consommation marginale serait tarifée au prix de marché. En-deçà, la différence serait transférée directement aux ménages ». Tous ceux qui ont des consommations supérieures au quantum de base seraient ainsi fortement incités à faire des efforts de sobriété ou des investissements d’efficacité. Ce type de mécanisme évoque les politiques mises en place dans les pays en développement quand ils sont confrontés à des situations de pénurie et à une inflation sévère sur des biens essentiels, ou encore certains systèmes de tarification de l’eau dans des villes comme Dunkerque. L’avantage politique de ce genre de solution est que, profitant à tous, il est moins susceptible d’être contesté. L’inconvénient est qu’il ne tient pas compte des fortes variations de la consommation d’électricité en fonction du climat local (une consommation très « thermo-sensible ») et autres paramètres (qualité du bâti, etc.) et qu’il suppose de la part des fournisseurs l’accès à des données précises et actualisées sur la distribution socio-démographique des ménages (taille des foyers, nombre d’unités de consommation, etc.). Solution moins innovante mais sans doute plus modulable en fonction des situations, on peut également choisir de développer le chèque énergie comme le propose une autre note de Terra Nova. Son montant pourrait être renforcé pour les plus précaires (il varie aujourd’hui entre 48 € et 277 €) et sa base d’éligibilité élargie. Il pourrait également être envisagé d’en faciliter l’usage. Aujourd’hui, il s’agit d’un montant affecté aux dépenses d’énergie : les bénéficiaires doivent le transmettre à leur fournisseur d’énergie domestique pour que le montant soit déduit de leur facture. Cette procédure explique sans doute une bonne partie du non-usage (environ un bénéficiaire sur quatre ne l’utilise pas !). Pour simplifier la procédure, le chèque énergie devrait pouvoir faire l’objet d’une conversion en numéraire. Parmi ces différentes options, les dernières annonces du gouvernement dessinent un compromis : maintien du bouclier tarifaire en 2023 pour tout le monde mais à un niveau de protection réduit qui entrainera une hausse de 15 % des prix du gaz et de l’électricité (au lieu de 120 % estimés en l’absence de bouclier…), accompagné d’une revalorisation exceptionnelle du chèque énergie (100 à 200 € de plus selon les situations pour les quatre premiers déciles de la distribution, soit 12 millions de ménages). Le tout pour un coût net de 18 Mds € pour le budget de l’Etat sur 2023. Il écarte ainsi la problématique de sortie brutale du bouclier tarifaire et introduit une dose (légère) de progressivité via le chèque énergie : au total, un ménage modeste qui se chauffe à l’électricité devrait voir sa facture augmenter de 20 € par mois en moyenne par an, mais plus de 80 % de cette hausse seront couverts par le chèque énergie, alors qu’un ménage aisé devra payer de sa poche les 15 % d’augmentation. A notre sens, cette évolution doit constituer un premier pas vers une « révélation » progressive de la réalité des prix aux ménages qui peuvent absorber le choc. Sur le second point – le partage équitable des pertes de revenu – les choses sont plus complexes. Il est toutefois utile de resituer les difficultés dans le cadre plus large de l’après Covid (épidémie qui reste d’ailleurs active au moment où nous écrivons). Au plus fort de la crise sanitaire, l’Etat a payé les ménages sans qu’ils produisent – à lui seul, le dispositif de chômage partiel, le plus généreux d’Europe, lui a coûté 31 Mds € sur le premier semestre 2020 ! Comme les ménages n’étaient pas en mesure de consommer non plus, nous sommes sortis de cette période avec un stock d’épargne supplémentaire de 175 Mds € accumulés sur 2020 et 2021, selon la Banque de France. Une étude du Conseil d’analyse économique (CAE) avait par ailleurs montré, dès octobre 2020 sur la base de l’observation de 300 000 comptes bancaires, que la moitié de ce stock avait été constitué par les 10 % les plus aisés, et 70% par les 20% les plus aisés. Dix-huit mois plus tard, en mars 2022, une nouvelle étude du CAE observait qu’alors que le stock d’épargne Covid avait commencé à diminuer pour toutes les catégories de population, il était encore stable chez les 10 % les plus aisés soit ceux qui en possèdent la plus grande part. Dans le même temps, il avait totalement disparu des comptes des 20 % les plus modestes, même si l’excédent était dans leur cas très faible. Un transfert de richesses aussi massif et inégal en un temps aussi court au détriment de la solvabilité de l’Etat a peu d’exemples dans le passé. Peut-être même aucun. La politique du « quoi qu’il en coûte » a permis d’amortir le choc de la pandémie et de préserver les capacités productives et les emplois, de sorte que la reprise a pu être plus rapide et l’activité économique plus soutenue que prévu. La dynamique de rattrapage a permis aux entreprises qui avaient été elles aussi largement protégées (notamment par les prêts garantis par l’Etat) de retrouver un taux de marge dont on a vu qu’il avait atteint des niveaux historiques fin 2021 (34,1%). Mais le bilan de cette période ne serait pas complet sans y ajouter trois observations : 1) les comptes publics en sont sortis très dégradés ; 2) le quintile supérieur de la distribution a surépargné ; 3) le quintile inférieur qui se trouve aujourd’hui le plus exposé aux conséquences de la hausse des prix à la consommation n’y a rien gagné d’autre que la préservation de sa situation sur le marché du travail. Dans ce contexte, il paraît légitime de préserver les capacités de l’Etat à protéger les plus vulnérables en évitant de multiplier les baisses d’impôt sur les autres acteurs, et d’inciter les entreprises et les 20 % les plus favorisés à prendre part à l’effort. Pour protéger les maigres marges de manœuvre de l’Etat et éviter un nouveau dérapage du déficit des administrations publiques, il pourrait tout d’abord être envisagé d’interrompre, de façon raisonnée et éventuellement provisoire, le processus de baisse des prélèvements obligatoires qui prévaut aujourd’hui. Une hausse globale des impôts ne ferait sans doute qu’aggraver la situation : cumulée avec la hausse des taux d’emprunt, elle risquerait de décourager l’investissement et la consommation au plus mauvais moment du cycle économique. En revanche, des mesures de sursis plus ciblées pourraient être utiles. A minima, il conviendrait de surseoir temporairement aux baisses d’impôts annoncées lors de l’élection présidentielle, au premier rang desquelles la suppression de la CVAE (8 Mds € par an)2. Il serait également aussi injuste qu’inefficace de procéder à une baisse de l’imposition des donations et successions, malgré les pressions de la droite sur le sujet. En parallèle, il pourrait également être utile de taxer les « surprofits » réalisés par certaines entreprises, notamment dans les secteurs de l’énergie et du transport comme on l’a vu plus haut. Une telle taxe a déjà été mise en place en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. A l’exception du Royaume-Uni, qui s’est contenté d’augmenter une taxe préexistante sur les producteurs d’hydrocarbures, cette solution suppose de créer une nouvelle assiette fiscale qui permette de cibler certaines entreprises et pas d’autres. Toujours à l’exception du Royaume-Uni, qui produit des hydrocarbures sur son propre territoire et qui y taxe essentiellement l’extraction du Brent en Mer du Nord, le talon d’Achille de ces prélèvements exceptionnels est qu’ils ciblent des profits réalisés en grande partie à l’étranger et déjà taxés à ce titre ailleurs. Ainsi, l’expérience italienne s’accompagne déjà de plusieurs contentieux judiciaires et de recettes nettement plus maigres qu’attendu. Le gouvernement allemand envisage de son côté de brider les profits des énergéticiens qui produisent de l’électricité à partir d’autres ressources que le gaz (nucléaire, renouvelables…) et qui voient leurs résultats financiers augmenter du seul fait de la répercussion des prix du gaz sur ceux de l’électricité, alors même que leur structure de coûts n’a pas changé. Techniquement, cette position rejoint la proposition de la Commission européenne consistant à plafonner les revenus de ces producteurs (on parle d’un cap de 180 € le mégawattheure), ce qui règlerait « à la source » le problème des surprofits pour le marché de l’électricité. La généralisation de cette position à l’échelle européenne paraît pertinente – en tout cas aussi longtemps que le système européen de tarification de l’électricité n’aura pas été modifié – car elle permettrait de coordonner les politiques des Etats-membres et d’éviter les distorsions sur un marché de l’énergie largement interconnecté. En outre, l’interprétation et la déclinaison de cette position à l’échelle nationale ne devraient pas poser de gros problèmes concernant la France puisque… elle le fait déjà ! On l’a vu pour l’électricité d’origine nucléaire avec l’usage de l’Arenh, c’est-à-dire du « nucléaire régulé ». C’est également le cas concernant les producteurs d’électricité à partir de renouvelables (éolien, photovoltaïque…). Les mécanismes en vigueur dans notre pays les obligent en effet à contribuer à l’effort : quand le prix de marché de l’électricité est supérieur au « prix de référence » de ce secteur, ce qui est le cas aujourd’hui, non seulement les producteurs d’ENR ne sont plus soutenus mais ils reversent au budget des administrations publiques. D’après le gouvernement, ce mécanisme pourrait rapporter 28 Mds € à l’Etat en 2023 : 9 Mds € au titre des économies sur les sommes qu’il avait prévu de verser au secteur et 19 Mds de recettes excédentaires qui lui seront reversées. Le problème est que cette position ne touche ni les entreprises du secteur pétrolier et gazier, ni celles du secteur du transport maritime. Il faut donc la compléter. Concernant les producteurs d’énergie fossile, la Commission européenne plaide en faveur d’une contribution spécifique sur les profits excédentaires réalisés par ces entreprises en 2022 par rapport aux trois derniers exercices (2019–2021), de façon à alimenter une « contribution de solidarité », d’un taux minimum de 30 %. Cette proposition – qui, du point de vue du droit communautaire, ne constitue pas une taxe à proprement parler – pourrait être adoptée à la majorité renforcée et non à l’unanimité des Etats-membres. Elle risque de soulever toutefois les mêmes difficultés que celles identifiées plus haut au sujet des exemples espagnol et italien : l’assiette de ces profits est en effet difficilement accessible, l’essentiel étant lié à l’extraction et réalisé en dehors des frontières de l’Union européenne. Les défenseurs de cette position font toutefois valoir que certaines activités comme le raffinage sont, elles, localisées sur le territoire de l’UE et que leurs marges ont sensiblement augmenté cette année (en France, la marge brute des raffineries est passée de 30 € par tonne à 150 € par tonne au printemps pour retomber ensuite à 77 €). Prélever la contribution sur cette seule assiette ne soulèverait pas de difficulté mais serait assurément moins fructueux. Si le projet de la Commission devait être mis en échec, deux approches alternatives pourraient être envisagées au niveau national : Concernant les 20 % les plus aisés, si l’on veut combiner partage de l’effort et action en faveur de la neutralité carbone, l’idéal serait a minima de les soustraire aux mesures de protection tarifaire mises en place ces derniers mois : ayant les moyens non seulement de payer leurs consommations au prix de marché mais aussi d’investir dans des équipements moins émetteurs, ils doivent être directement exposés à la hausse des prix de l’énergie. En pratique, l’affaire est cependant moins simple qu’il n’y paraît, à moins de conjuguer, comme on l’a vu plus haut, baisse du bouclier tarifaire et augmentation du chèque énergie. Dans le même esprit, toutes les mesures ciblant les équipements fortement émetteurs de gaz à effet de serre et liés à une consommation ostentatoire ou à des consommations d’énergie superflues devraient être développées. Ainsi du malus au poids sur les véhicules thermiques proposé par la Convention citoyenne pour le climat et adopté dans la loi Climat et résilience, mais fixé à des niveaux encore beaucoup trop symboliques : il ne frappe aujourd’hui que les véhicules de plus de 1800 kg (et encore, de façon assez homéopathique), soit une infime minorité des modèles actuellement proposés sur le marché, le poids moyen d’un SUV se situant à 1500 kg. Ainsi également des bénéfices de l’indemnité kilométrique, qui devrait exclure de son champ les grosses cylindrées et les SUV. D’une manière générale, en l’absence d’une taxe carbone réellement progressive, toutes les consommations ostentatoires intensives en carbone devraient faire l’objet d’un examen particulier. Cette orientation des politiques publiques n’est pas seulement pleinement justifiée sur le plan économique et écologique, elle l’est aussi d’un point de vue symbolique : il faut que chacun, dans les classes populaires et moyennes, puisse être assuré que tout le monde participe à l’effort, y compris les plus aisés. C’est aussi de cette façon que pourront se répandre de nouvelles normes sociales dans l’ensemble de la population. Par ailleurs, si l’on fait l’hypothèse que les 10 % les plus aisés détiennent environ la moitié du stock d’épargne Covid et que ce stock n’a été qu’en partie dépensé à ce jour (en mars dernier encore, il était assez stable selon le CAE), c’est sans doute l’équivalent d’environ une année de recettes de l’impôt sur le revenu (entre 70 et 80 Mds €) qui a été involontairement capté et conservé par les plus aisés et qui dort aujourd’hui sur des comptes. Pour le dire autrement, les circonstances exceptionnelles de la crise Covid ont conduit l’Etat à accorder un transfert équivalent à une année d’Impôt sur le revenu (IR) à 10 % de la population, soit environ un quart des assujettis à ce même impôt. Certes, l’inflation va progressivement rogner le pouvoir d’achat de ces encaisses, si elles dorment sur des comptes, et la hausse des taux d’intérêt va baisser la valeur des actifs financiers que ces catégories détiennent en plus grande part – l’inflation est ce qui, selon le mot célèbre, « euthanasie les rentiers ». Pour autant, le transfert massif d’épargne et de pouvoir d’achat, au détriment des finances publiques, dont ont bénéficié les 10 % des Français les plus favorisés pose une vraie question fiscale. A tout le moins, ces considérations devraient nous pousser non seulement à ne pas baisser l’IR, ni aucun prélèvement, pour ce quartile supérieur des assujettis, mais éventuellement à l’augmenter temporairement et à pousser ainsi ces ménages à désépargner. Si l’inflation s’installait dans la durée et que les anticipations de hausse de prix s’envolaient, tout cela ne suffirait cependant pas et il faudrait alors prendre des mesures plus larges pour éviter l’apparition d’une boucle prix-salaires. L’objectif serait de maîtriser correctement l’évolution des salaires, tout en préservant une juste répartition entre le travail et le capital. Jean Pisani-Ferry et Olivier Blanchard ont récemment plaidé dans ce sens en faveur d’une conférence sociale tripartite entre les entreprises, les salariés et l’Etat. Il s’agirait, en contrepartie des aides apportées par l’Etat et d’un effort sur les marges des entreprises, de maintenir les demandes de revalorisation salariale à un niveau globalement compatible avec la cible d’inflation de la BCE. Cela n’interdirait pas des augmentations de rémunération : « en supposant une augmentation de la productivité du travail proche de 1 %, une augmentation des prix à la production de 2 % est compatible avec une hausse des salaires nominaux de près de 3 %, bien supérieure aux niveaux observés avant la crise en zone euro »4. La limite de ce type d’opération, outre qu’elle implique un très haut niveau de coordination entre les agents, c’est qu’elle risque de se heurter au fait qu’en France, les revenus d’environ la moitié de la population adulte bénéficient aujourd’hui d’un mécanisme d’indexation sur les prix dont les modalités de calcul et le calendrier de revalorisation varient selon les cas. Ainsi, certains revenus (comme le SMIC) évoluent en pratique plus vite et plus souvent que d’autres (comme le RSA) mais, dans l’ensemble, la grande masse de ces revenus suivent l’inflation. Si on laisse jouer l’ensemble de ces mécanismes d’indexation en période d’augmentation rapide des prix à la consommation, le risque est d’abord qu’ils favorisent la spirale inflationniste et qu’on peine à interrompre la boucle prix-revenus. Il est ensuite que les effets sociaux de l’inflation soient très inéquitablement distribués dans la population : ils pourraient ainsi jouer au détriment des nouveaux chômeurs issus d’entreprises qui n’auront pas survécu à l’emballement des prix, des salariés actifs rémunérés au-dessus du SMIC et même des bénéficiaires des quelques minima sociaux dont la revalorisation est la plus erratique. Pour peu qu’une grosse part de l’ajustement soit finalement confié à la politique monétaire via la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne, la politique ainsi mise en place pénalisera en outre les accédants à la propriété et provoquera une hausse du chômage au détriment des plus modestes. Cette géographie des « gagnants » et des « perdants » relatifs des indexations est le résultat du hasard des règles d’indexation. Mais elle pose deux questions : la première est de savoir s’il reste « assez » de revenus désindexés pour éviter que s’entretienne une boucle prix-revenus dans le nouveau régime d’inflation. La seconde est la question de la « hiérarchie implicite » des priorités de ces règles. Dans ce contexte, certains réfléchissent déjà aux différentes réformes possibles de ces indexations en cohérence avec l’effort demandé aux entreprises ou encore à la suspension temporaire de certains de ces mécanismes. Si la désindexation pure et simple du SMIC ou des minima sociaux paraît difficilement envisageable, la question pourrait se poser notamment pour les loyers (au-delà du plafonnement partiel et temporaire des hausses institué par le gouvernement) et pour les retraités au-dessus d’un certain seuil de revenu. Rappelons que, selon le COR, le niveau de vie des retraités est supérieur de 1,5 % à celui de l’ensemble de la population (et de 8,7 % si l’on tient compte du fait qu’étant souvent propriétaires de leur logement, ils ne paient pas de loyer) et qu’ils représentent désormais plus d’un quart de la population. Quant aux minima sociaux, leur pouvoir d’achat pourrait être mieux protégé grâce à une indexation sur l’inflation anticipée et non l’inflation observée, comme avant 2016. Même si les déficits budgétaires et l’inflation traduisent l’effet d’un dissensus social sur la charge de l’ajustement, celui-ci finit par se produire. L’impact ponctuel de la guerre, la part durable des prélèvements opérés sur notre économie par l’étranger du fait des hausses des prix, les coûts liés à la transition énergétique et au vieillissement… tout cela finira par devoir être pris en charge. Nous devons veiller à trouver suffisamment de ressort de transparence et d’esprit d’équité pour que, dans le brouhaha des protestations populistes, ce ne soient pas les plus fragiles qui paient.Le ciblage des mesures de soutien

Comment partager équitablement les pertes ?

L’héritage de la crise Covid

Comment mettre à contribution les « surprofits »

Et les 20 % les plus aisés ?

Que faire des systèmes d’indexation ?