Le Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, Dominique Reynié, s’interrogeait récemment sur France Inter : « Comment fait-on pour avoir un Etat-providence aussi généreux si on ne ferme pas les frontières ?

». Faute de « réserver notre richesse nationale à la solidarité avec les nôtres

», on mettrait en effet l’Etat-providence en péril, selon le politiste qui affirme : « Il n’y a pas de pays au monde qui dépense à ce point pour des non-nationaux

». Pour sauver le cœur de notre contrat social, il faudrait donc revoir nos politiques migratoires à la manière de ce qu’ont fait les sociaux-démocrates danois cités en exemple et loués pour cela dans un récent opuscule de la Fondation pour l’innovation politique.

Ces affirmations ont bien sûr l’imprécision d’une intervention orale et il faudrait les resituer dans le contexte de l’échange où elles ont été prononcées pour en préciser la portée. Mais elles traduisent assez bien les analyses développées dans de récentes publications de la Fondapol. La question qui est posée ici est la suivante : est-il vrai que, du fait de l’ouverture des frontières et de la générosité de notre modèle social, l’immigration ferait peser sur l’Etat-providence une charge excessive, voire fatale ?

Le tableau d’un pays aux frontières grandes ouvertes ne correspond pas à la réalité.

Commençons par le paysage général : est-il vrai que les frontières de notre pays seraient grandes ouvertes à l’immigration ?

En 2021, selon les données du recensement de l’Insee, la France compte 8,6 millions de personnes nées à l’étranger (12,8% de la population). Parmi elles, 1,7 millions sont des Français nés à l’étranger et 2,5 millions des immigrés ayant acquis la nationalité française. Autrement dit, la France abrite 4,4 millions d’immigrés de nationalité étrangère (6,6% de la population) et, au global, 5,2 millions d’étrangers (7,7%) en comptant les personnes nées en France de nationalité étrangère.

| Lieu de naissance et nationalité | Effectif (en milliers) | Proportion (en %) |

| Nés en France | 58 970 | 87,2 |

| Nés en France de nationalité française | 58 198 | 86,1 |

| Nés en France de nationalité étrangère | 772 | 1,1 |

| Nés à l’étranger | 8 657 | 12,8 |

| Nés à l’étranger de nationalité française | 1 693 | 2,5 |

| Immigrés ayant acquis la nationalité française | 2 509 | 3,7 |

| Immigrés de nationalité étrangère | 4 454 | 6,6 |

| Ensemble immigrés | 6 964 | 10,3 |

| Ensemble étrangers | 5 226 | 7,7 |

| Population totale | 67 626 | 100,0 |

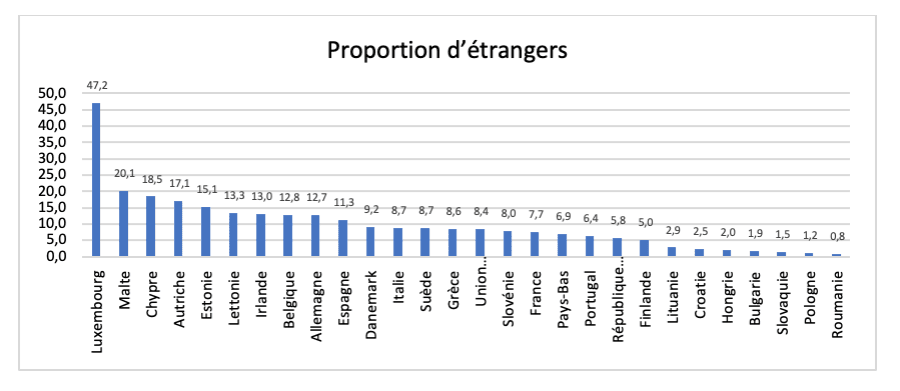

Ce taux d’étrangers dans la population est sensiblement plus élevé qu’en 1999 (5,5%) mais guère plus qu’en 1982 (6,8%). Rapporté aux autres pays de l’UE, il reste cependant modeste. Avec 7,7% d’étrangers, la France occupe en effet le 17e rang de l’UE loin derrière l’Autriche (17,1%), l’Estonie (15,1%), la Lettonie (13,3%), l’Irlande (13%), la Belgique (12,8%), l’Allemagne (12,7%), l’Espagne (11,3%), le Danemark (9,2%) ou l’Italie (8,7%).

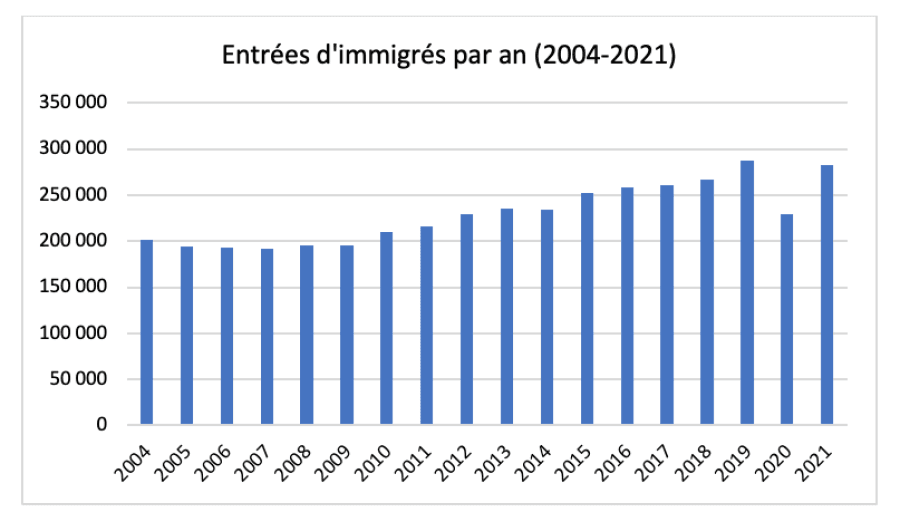

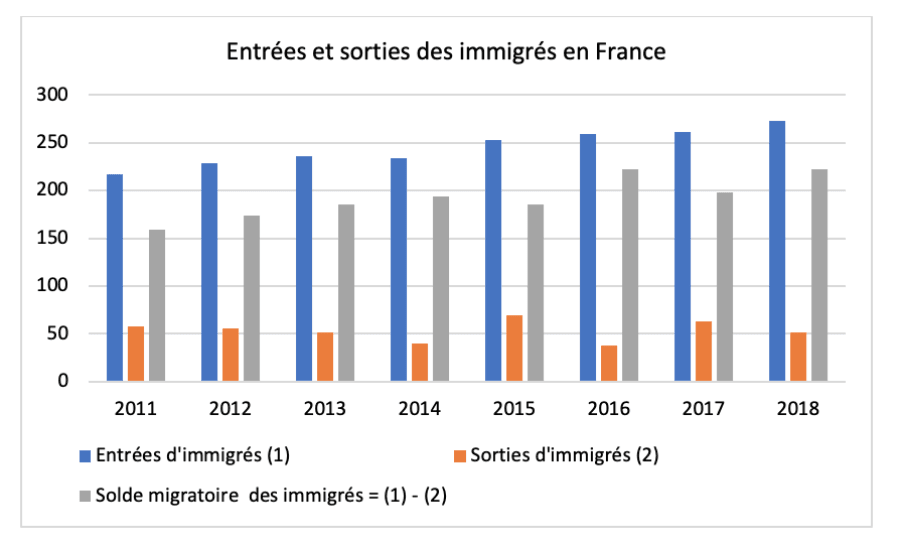

Naturellement ce « stock » pourrait cacher des flux récents massifs. De fait, les entrées sur le territoire ces dernières années atteignent des volumes sensiblement supérieurs à ce que l’on observait à la fin des années 2000 (autour de 200 000 par an) : près de 272 000 en 2019, 230 000 en 2020, 246 000 en 2021, 320 000 en 2022…

Source : Insee

Ces flux ne sont cependant pas liés à une plus grande ouverture des frontières nationales : si notre législation reste adossée à des conventions internationales qui structurent une immigration de droit (droit au regroupement familial, droit d’asile…), la France comme la plupart des pays membres de l’UE a plutôt resserré ses conditions d’accueil depuis dix ans et passablement compliqué les parcours d’accès régulier à son territoire.

Par exemple, la procédure de regroupement familial, souvent décrite comme une sorte de droit d’entrée automatique, est en réalité assortie de nombreuses conditions réglementaires : peu le savent, mais les immigrés désireux de permettre à leur famille de les rejoindre doivent justifier d’une résidence continue d’au moins 18 mois sur le sol national, de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de leur famille (au minimum un SMIC brut par mois sur douze mois pour une famille de 2 ou 3 personnes, hors RSA, allocations familiales, ASS, ASPA, APL…) et d’un logement assez spacieux pour les accueillir1.

De même, la « loi Collomb » de 2018 a clairement resserré les conditions d’application du droit d’asile : le délai pour déposer une demande d’asile a été réduit de 120 à 90 jours à compter de l’arrivée sur le territoire, la durée de rétention éventuelle a été doublée (de 45 à 90 jours), les demandeurs déboutés ne peuvent plus solliciter un autre droit de séjour et peuvent être assignés à domicile pendant le délai de recours, les recours contre une décision défavorable ne peuvent plus être suspensifs de l’exécution d’une mesure d’éloignement pour les ressortissants de pays réputés « sûrs », etc. Et bien sûr le « Règlement de Dublin » permet toujours à la France de reconduire les demandeurs d’asile vers le pays de première entrée dans l’Union européenne : depuis 2018, selon les données du ministère de l’Intérieur, 30% des demandes ont été enregistrées comme « dublinées » (plus de 30 000 en 2021).

Les flux croissants constatés sur les dix dernières années sont d’abord liés à des chocs exogènes résultant pour l’essentiel de plusieurs crises géopolitiques récentes (guerre en Syrie, en Libye, en Afghanistan, en Ukraine, etc.) et aussi, on l’oublie trop souvent, à la morphologie et à l’étendue des frontières terrestres et maritimes de notre pays.

Un pays comme le Danemark, loué par la Fondapol pour sa nouvelle politique migratoire très restrictive, présente à peine 68 km de frontières terrestres avec un unique voisin (l’Allemagne) qui absorbe une grande partie des flux terrestres, et 115 kilomètres de frontières maritimes avec la seule Suède qui émet peu de migrations de transit extra-européennes. Par comparaison, la France présente 4 176 km de frontières terrestres avec 11 voisins (dont le Brésil et le Suriname), 18 450 km de côtes et des frontières maritimes avec 32 voisins. Soit une exposition géographique 120 fois supérieure… Ces disparités géographiques créent d’importantes asymétries entre les Etats européens, que le « règlement de Dublin » ignore en très large partie : permettant à chaque Etat de renvoyer des migrants vers le pays de première entrée dans l’UE, il fait porter l’effort d’accueil sur ceux qui ont une large façade maritime méditerranéenne comme l’Italie ou la Grèce, ce qui explique les dissensions récentes au sein de l’UE sur le sujet.

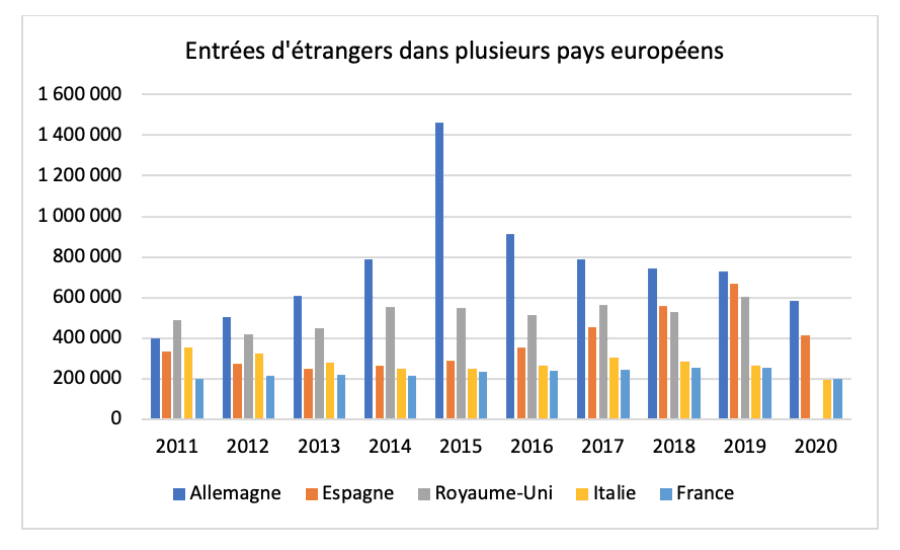

Toutefois, rapportés à nos principaux voisins, les chiffres de l’immigration récente en France apparaissent plutôt faibles. Sur la période 2011-2020, ils sont systématiquement inférieurs à ceux du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie (cf. graphique ci-après). Ce qui signifie que nous avons pris une moindre part aux larges mouvements migratoires qu’ont suscités les différentes crises géopolitiques récentes. Ce dont on pourrait déduire que, si généreux soit-il, notre système social n’est pas le moteur principal de la migration (le modèle social britannique ou italien peut difficilement être considéré comme plus généreux que le nôtre) et que nos frontières ne sont pas aussi ouvertes qu’on le prétend. On pourrait également en déduire que notre pays a perdu son attractivité relative sur la migration par rapport à plusieurs de ses voisins.

En outre, ces données sont des chiffres bruts : elles ne tiennent pas compte des sorties et donc du solde migratoire (voir graphique ci-après). Car, au moment où des ressortissants étrangers arrivent, d’autres s’en vont. Il en va d’ailleurs de même des nationaux (« les nôtres »).

Au total, pour l’année 2019, pour 272 000 entrées d’immigrés et 113 000 entrées de nationaux (soit 385 000 entrées au total), on a compté 245 000 sorties (dont environ 58 000 immigrés). Le solde de l’ensemble de ces mouvements est de 140 000 personnes, moitié moins que le chiffre brut de 272 000 personnes immigrées en 2019. On peut faire observer que ce surcroît de population est surtout composé d’immigrés, il reste que pour la charge pesant sur l’Etat-providence, il faut bien tenir compte de tout le monde.

Bien sûr, il faut aussi contrôler la nature de l’immigration. Accueillir des diplômés ou des non diplômés ne présente ni les mêmes difficultés ni les mêmes bénéfices économiques potentiels. De ce point de vue, l’image d’une migration non qualifiée en provenance essentiellement de pays pauvres et singulièrement d’Afrique, s’impose aux yeux de beaucoup. Elle est pourtant trompeuse. Certes, 41% des immigrés arrivés en France en 2020 venaient d’Afrique (en majorité, du Maghreb), mais un tiers venaient d’Europe et 27% du reste du monde. Et si 37% avaient un niveau de formation inférieur au Bac, 20% avaient un niveau Bac et 43% étaient diplômés du supérieur.

| Niveau de diplôme des immigrés arrivés en France en 2019 | Ensemble des immigrés |

| Aucun diplôme | 24 |

| Brevet des collèges, CAP ou BEP | 13 |

| Baccalauréat ou équivalent | 20 |

| Diplôme du supérieur | 43 |

La part croissante d’une immigration diplômée est en partie liée à la mise en place d’une mention « passeport talents » sur les titres de séjour (en 2021, près de 37 000 titres de séjour « passeport talent » ont été délivrés) et au développement de la migration étudiante (celle-ci est, ces dernières années, l’un des tout premiers postes des comptes de l’immigration et même le premier en 2022).

Est-il vrai que « l’immigration coûte plus qu’elle ne rapporte » ?

Le tableau général de l’immigration dans notre pays ces dernières années étant rappelé, faut-il redouter qu’elle mette en péril l’Etat-providence, comme le suggère le directeur général de la Fondapol, faute de « réserver la solidarité nationale aux nôtres

» ?

Stricto sensu, dans les institutions de l’Etat-providence, la « solidarité nationale » désigne les prestations sociales non contributives, c’est-à-dire celles qui ne sont pas versées en contrepartie de cotisations et dont le financement repose donc directement sur le contribuable. Ce sont pour l’essentiel les minima sociaux : Revenu de solidarité active (RSA), Allocation aux adultes handicapés (AAH), Allocation spécifique de solidarité (ASS), Allocation spécifique aux personnes âgées (ASPA)… auxquels s’ajoutent des prestations familiales et des allocations logement.

Ces prestations non contributives représentent en réalité une faible part de l’ensemble des prestations sociales et donc des subsides de l’Etat-providence : 8,2% en 2018, par exemple (61 Mds € sur 741 Mds €), selon l’Insee. Dit autrement, 90% des prestations sociales sont contributives et reposent pour l’essentiel (à plus de 80%) sur des cotisations sociales et la CSG.

Sur l’ensemble des prestations non contributives, deux en particulier sont spécifiques aux étrangers : l’aide aux demandeurs d’asile (ADA) et l’Aide médicale d’Etat (AME) destinée aux étrangers en situation irrégulière. En 2021, ces deux postes de dépenses s’élèvent respectivement à 388 M€ et 923 M€, soit 1,3 Md€ en cumul ou encore 0,04% du PIB.

Bien sûr, l’ADA et l’AME ne sont qu’une partie du calcul. Si l’on en cherche une mesure plus complète, il faut mesurer la part que prennent les immigrés étrangers à l’ensemble des prestations non contributives. Cette question a fait polémique durant la dernière campagne présidentielle lorsque Eric Zemmour a proposé de supprimer l’ensemble de ces prestations pour les étrangers extra-européens. Il en espérait alors une économie de 20Mds € par an (0,6% Pib). Estimation qui avait été légitimement contestée par l’Institut Montaigne qui évaluait pour sa part l’économie de dépenses publiques à 6,7Mds € (0,2% Pib), soit trois fois moins. Et encore, ce dernier chiffre était-il certainement majoré car l’institut Montaigne fondait sa propre estimation sur le nombre d’étrangers résidant en France et non sur les seuls étrangers « extra-européens » que visait initialement Eric Zemmour.

Bien sûr, on pourrait aussi comptabiliser les aides contributives dans le champ des ressources dont les immigrés étrangers tirent profit, mais celles-ci reposent sur un contrat : chacun reçoit parce qu’il cotise (et dans certains cas, comme les retraites ou le chômage, à proportion de ce qu’il a cotisé). Je ne pense pas que la Fondation pour l’innovation politique proposerait de rompre ce contrat. Il faudrait d’ailleurs pour cela envisager de supprimer, en même temps que les prestations, les cotisations des immigrés étrangers. L’un des effets de cette mesure serait de leur proposer un salaire net supérieur à celui des nationaux… Même Eric Zemmour ne l’avait pas proposé durant la dernière campagne présidentielle.

Toutefois, si l’on voulait être plus exhaustif, la mesure du coût des étrangers pour l’Etat-providence appellerait une comptabilité plus ambitieuse et plus complexe : il faudrait en effet faire la balance globale de leurs contributions (cotisations, impôts…) et des dépenses qui leur sont affectées (prestations, services publics…). Cet exercice dépasserait de beaucoup la seule « solidarité nationale » dont parle Dominique Reynié, mais il permettrait de se faire une idée plus juste de la question.

C’est l’exercice auquel s’est livré l’OCDE, mais sans distinguer entre immigrés ayant acquis la nationalité du pays d’accueil et immigrés étrangers. Dans cet exercice, la contribution budgétaire nette des immigrés dans leur ensemble représente la différence entre les prélèvements obligatoires qu’ils acquittent (impôts directs et indirects, et cotisations sociales) et les dépenses publiques individualisables qui leur sont consacrées (santé, éducation, protection sociale…). Or, cette différence apparaît finalement positive. Autrement dit, l’immigration dégagerait en France un excédent équivalent à 1,02% du PIB, soit environ 30Mds €. C’est d’ailleurs le cas dans la plupart des pays de l’OCDE où cette contribution budgétaire nette est en moyenne de 1,56% du PIB ; au Danemark, pour information, elle atteint 0,87% du PIB. « Dans tous les pays de l’OCDE, relèvent les auteurs du raport, la contribution des immigrés sous la forme d’impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale, leur santé et leur éducation

».

L’OCDE va plus loin. Elle propose d’intégrer dans cette comptabilité les biens publics « congestibles », c’est-à-dire ceux qui présentent un coût marginal positif. Autrement dit, ceux dont le coût augmente avec la taille de la population. Ce sont par exemple la fourniture d’eau et d’énergie, les transports publics, la police…En tenant compte de la part qu’occupent les immigrés dans ces dépenses publiques, le solde final de leur contribution budgétaire nette est toujours au final légèrement positif en France : il présente un résultat excédentaire équivalent à 0,25% du PIB (environ 7,4Mds €) contre 0,88% en moyenne dans l’ensemble des pays de l’OCDE et 0,26% au Danemark. Il est à noter que ce solde est positif dans tous les pays étudiés à l’exception des pays baltes.

Pourtant, en examinant ces mêmes données de l’OCDE, la Fondapol arrive à la conclusion inverse et affirme qu’en France, « l’immigration coûte plus cher qu’elle ne rapporte

». Pourquoi ? Parce qu’elle se fonde sur un dernier calcul proposé par l’OCDE : celui qui tient compte, non seulement des biens publics congestibles, mais aussi des biens publics « purs ». Ces biens publics purs sont ceux dont le coût marginal est considéré comme nul (c’est-à-dire qu’il n’évolue pas avec la taille de la population). C’est le cas par exemple de la défense, des intérêts de la dette ou encore des frais de fonctionnement des organes exécutif et législatif. Si l’on répartit ces charges par habitant en intégrant les immigrés, alors leur contribution budgétaire nette bascule dans le rouge : elle présente un déficit équivalent à 0,85% du PIB (environ 25Mds €) pour la France contre -0,16% en moyenne dans l’ensemble de l’OCDE et seulement -0,08% du PIB pour le Danemark.

Mais cette lecture est profondément discutable : qu’il y ait 50 000, 400 000 ou aucun immigré de plus par an, ces biens publics « purs » auraient coûté par définition la même chose. Ce n’est pas un surcroît d’immigration qui explique leur coût. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’OCDE a choisi de produire et de distinguer les deux résultats : avec et sans les biens publics « purs ». La conclusion qu’en tire la Fondapol relève donc essentiellement d’un artefact statistique. Il aurait été d’ailleurs utile de le préciser dans ses analyses pour communiquer au lecteur les légitimes précautions méthodologiques de l’OCDE.

L’autre ressort de sa conclusion sur le coût de l’immigration tient au fait qu’elle utilise les séries de données de l’OCDE qui intègre non seulement les immigrés mais également leurs enfants nés dans le pays d’accueil. Dans ce cas, la contribution budgétaire nette de l’immigration en France est de +0,46% du PIB si l’on ne tient pas compte des biens publics, de -0,31% du PIB si l’on tient compte des seuls biens publics congestibles, et elle chute à -1,41% du PIB si l’on y intègre les biens publics purs. La Fondapol peut alors faire observer, sur la base de ce dernier calcul, que la France est l’un des pays où le coût de l’immigration est le plus élevé.

Ce raisonnement est toutefois doublement contestable. D’une part, comme on l’a déjà dit, parce que les biens publics purs présenteraient le même coût en l’absence d’immigrés. Et d’autre part, parce que la prise en compte de leurs enfants nés dans le pays d’accueil nécessiterait une approche comptable dynamique, c’est-à-dire capable de se projeter dans le temps long pour mettre en face des coûts liés aux enfants les contributions ultérieures qui seront les leurs dans le futur et qui n’auraient tout simplement pas lieu s’ils n’étaient pas là ! L’étude de l’OCDE le relève d’ailleurs explicitement : « ces résultats sont biaisés car ils ne tiennent pas compte des impôts et cotisations sociales versés une fois adultes par les enfants d’immigrés nés dans le pays

». Une forte limite que la Fondapol ne relève pas.

Au-delà de cette discussion sur les travaux de l’OCDE, il existe une abondante littérature académique sur la question des coûts et bénéfices de l’immigration. France Stratégie en a récemment proposé une revue assez développée. Sa conclusion principale est que la contribution de l’immigration aux finances publiques est faible, quel qu’en soit le signe (positif ou négatif).

Selon les études examinées, son impact sur les finances publiques serait légèrement inférieur à celui des non-immigrés (de l’ordre de -0,3 point de PIB). Les effets de l’immigration sur le marché du travail seraient également de faible ampleur et leur signe incertain : « En France, un accroissement de 1 % de la main-d’œuvre dû à l’immigration se traduirait selon les études par une variation de l’emploi des non immigrés comprise entre -0,3 % et +0,3 %, et une variation des salaires comprise entre -0,8 % et +0,5 %.

» Quant aux effets sur la croissance, les études examinées « concluent pour la plupart à un effet positif de l’immigration sur la croissance par habitant, moins net cependant dans les pays les plus développés que dans les pays émergents ou en développement.

».

Une publication du Conseil d’analyse économique parue en 2021 a également passé en revue la littérature disponible concernant les effets de l’immigration sur les finances publiques. Elle conclut, elle aussi, que la population immigrée a un impact de faible envergure sur les finances publiques : sa contribution nette au budget des administrations publiques serait généralement comprise entre -0,5 et +0,5% du PIB. Elle arrive également à la conclusion que, pour les pays européens, les études disponibles ne permettent pas de mettre en évidence un effet d’« aimant social » (c’est-à-dire d’attraction de la générosité du système de protection sociale sur la migration).

On pourrait ajouter enfin que la contribution des immigrés aux finances publiques doit s’apprécier à la lumière de la situation budgétaire général du pays. Comme le relevait France Stratégie dans sa revue de la littérature sur le sujet, « elle peut difficilement être positive si les finances publiques sont déficitaires au niveau national

». C’est pourquoi, plutôt que de se concentrer sur le signe (positif ou négatif) de la contribution des immigrés, il vaut mieux comparer leur contribution nette aux finances publiques à celle des non-immigrés.

D’une manière générale, deux facteurs en particulier peuvent faire varier le niveau de la contribution de l’immigration aux finances publiques : d’une part, son âge moyen et, de l’autre, son niveau de qualification. Plus l’immigration est jeune, plus sa contribution est positive car elle pèse moins sur les systèmes de retraite (elle peut même contribuer à les équilibrer). Et plus elle est qualifiée, plus son niveau de vie et sa contribution sont élevés. Ces deux facteurs expliquent sans doute que la contribution des immigrés aux finances publiques ressorte en France légèrement inférieure à ce qui est observé en moyenne dans les autres pays de l’OCDE

Du fait de l’ancienneté de l’immigration dans notre pays, la population immigrée y est en moyenne plus âgée que dans les autres pays développés. Sur les 14,9 millions de retraités au 31 décembre 2021, 2,6 millions étaient nés étrangers à l’étranger, dont 1,2 millions de personnes nées en Europe (46% des retraités immigrés) et 1,4 millions nées en Afrique (54%).

Ainsi, les retraités immigrés représentent 17,5% des retraités et un peu plus d’un tiers des immigrés. Cette part importante des immigrés retraités rapportée à l’ensemble de la population immigrée est pour l’essentiel le résultat des politiques migratoires passées, et notamment de l’immigration de travail des années 1960-1970.

Ces retraités immigrés captent près de 15% des prestations de retraite du régime général en 2021 (19,8Mds €). Si cette part n’est pas proportionnelle à leur part dans la population des retraités, c’est parce qu’ils touchent des pensions le plus souvent inférieures à celles des natifs. Une étude de la Drees réalisée en 2004 relevait que les retraités immigrés touchaient une pension mensuelle moyenne de 1127 € (contre 1269 € en moyenne pour les natifs) et que les trois quarts d’entre eux avaient moins de 40 ans de cotisation et plus d’un tiers moins de 30 ans de cotisation. Il est par ailleurs très probable, compte tenu de leur âge et de leur ancienneté de résidence, qu’un grand nombre d’entre eux aient aujourd’hui la nationalité française.

Ces chiffres traduisent le fait que, même si elle est en moyenne plus âgée que dans les autres pays développés, la population immigrée en France reste pour l’essentiel d’âge actif et contribue pour cette raison positivement au régime par répartition.

Conclusions

Au total, il ne paraît pas conforme aux statistiques disponibles de prétendre que notre pays aurait ouvert en grand ses frontières au tout venant de la migration : la France prend aux flux récents vers l’Europe une part bien moindre que ses voisins. Il n’est pas non plus conforme aux enseignements de la littérature disponible de prétendre que l’immigration menacerait l’Etat-providence et qu’elle serait principalement motivée par l’exceptionnelle générosité de notre modèle social.

Le consensus le plus robuste qui ressort des études disponibles est que la contribution économique de l’immigration est de faible ampleur, quels qu’en soient le signe (positif ou négatif) et la nature de l’impact observé (sur le marché du travail, sur les finances publiques ou sur la croissance). L’autre enseignement est que ces évaluations reposent sur des méthodologies extrêmement complexes et des formes de comptabilité statique ou (plus rarement) dynamique qui engagent de nombreuses hypothèses. Les réduire à un jugement politique aussi catégorique que celui présenté par la Fondation pour l’innovation politique ne fait manifestement pas sens.