En matière de santé, il est des délibérations politiques dont on peut rendre compte aussi bien en termes moraux qu’en termes économiques, de façon congruente. Ce qu’il est juste de décider par principe se trouve être aussi ce qui s’avèrera le plus efficient pour la dépense publique : l’économie est une science morale, dirait Amartya Sen.

L’exemple le plus démonstratif de ce genre de situations dans l’histoire récente de la santé publique demeure sans doute le plaidoyer des années 2000 pour rendre les antirétroviraux accessibles au Sud : un choix collectif international qu’appuyait d’abord des raisons morales et humanistes substantielles, mais que les économistes, notamment français sous l’égide de l’ANRS, sont venus conforter par des démonstrations evidence-based quant à son utilité et à sa rentabilité.

« Une erreur qui confine à la faute », autrement dit un choix erroné tant au plan des principes que d’un point de vue pratique : c’est ainsi que le ministre de la santé et de la prévention Aurélien Rousseau désigne la suppression de l’Aide médicale d’Etat (AME) qui vient d’être remplacée au Sénat dans le cadre de la discussion sur le projet de loi Immigration par une prise en charge des seuls soins urgents pour les étrangers en situation irrégulière. C’est que le choix de défendre l’AME fait en effet partie de ces délibérations où déontologie et utilitarisme, valeurs et intérêts, normes et preuves empiriques, s’alignent simplement et heureusement.

Il se trouve que c’est du moins précisément là la thèse que retient l’annexe au projet de loi de finances du gouvernement pour 2024 sur la mission Santé : le gouvernement y note à l’attention des parlementaires que « les prestations de ville constituent 36 % des dépenses (d’AME) en 2022 » et souligne qu’« en offrant également à ses bénéficiaires un accès aux soins de ville, l’AME permet la prise en charge en amont des pathologies, et évite ainsi les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l’urgence ». Une position tranchée, donc, pour ne pas transformer l’AME en aide médicale d’urgence (AMU) qui cantonnera les bénéficiaires aux services hospitaliers d’urgence au détriment de leur accès aux soins de ville.

Favoriser l’accès des sans-papiers aux soins grâce à l’AME, ce serait donc se montrer à la fois solidaire et efficient, généreux et rentable ? Ceci, dirait Sen, appelle trois ordres de commentaires : quant à la résurgence indue, à droite, d’arguments fallacieux ayant conduit au remplacement de fait de l’AME par une aide médicale d’urgence (dite AMU) lors de l’adoption au Sénat du projet de loi Immigration le 14 novembre 2023 ; quant à la nécessité d’indexer les choix politiques sur les évidences de l’expertise ; et enfin quant à la qualité démocratique des processus de décision publique face aux choix sociaux.

En finir avec les « fantasmes »

Aurélien Rousseau, le ministre de la santé et de la prévention, s’indigne de ce que la discussion sur l’AME, serpent de mer des délibérations budgétaires chaque automne au Parlement depuis vingt ans, ressurgisse avec acuité dans le cadre, cette fois-ci, de la discussion du projet de loi Immigration. « C’est un sujet de santé publique majeur » et « ça n’a rien à faire dans ce texte ».

Il faut rappeler que l’article remplaçant l’AME par une aide médicale réservée aux situations d’urgence (AMU) ne figurait pas dans le texte initial du gouvernement, et a été ajouté par amendement en commission des lois par la droite sénatoriale. Bien que, hélas, le gouvernement ait refusé de se prononcer autrement que par un étrange avis de « sagesse » lors de l’adoption de cet article désormais voté, le ministre défend aujourd’hui sans ambiguïtés l’AME, et le gouvernement, y compris par la voix de son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin tournant enfin bride, dit désormais vouloir la rétablir à l’Assemblée en décembre.

Ce débat, s’il se résout, espérons-le, par cette issue heureuse en décembre, devra au moins avoir eu pour bénéfice de tordre enfin le cou à ce qu’Aurélien Rousseau appelle sans ambages des « fantasmes » persistants à droite, sur le caractère supposé trop « généreux » de l’AME : non, a tenu à rappeler le ministre dans l’émission Quotidien, nous ne remboursons pas sans les compter des opérations de recollage d’oreilles à des étrangers venus spécialement en radeau de fortune à travers la Méditerranée abuser ainsi de notre munificence. Une tâche cruciale de rationalisation des débats reste hélas à conduire, que la Première ministre a confiée à Claude Evin et Patrick Stefanini dont on attend le rapport avant l’arrivée du texte en séance à l’Assemblée mi-décembre.

Qui sont les bénéficiaires de l’AME ? Les constats qui figurent dans le PLF pour 2024

D’après l’annexe au projet de loi de finances pour 2024 actuellement débattu au Parlement (en séance publique au Sénatà partir du 23 novembre), les bénéficiaires de l’AME de droit commun s’élèvent à 411.364 personnes au 31 décembre 2022, dont 46.193 en outre-mer. La population des bénéficiaires de l’AME est jeune : 70 % ont moins de 40 ans et 25 % sont des mineurs. Les femmes représentent 44 % de l’effectif total. Parmi ces bénéficiaires, seuls 71 % ont reçu au moins un remboursement pour un soin au cours du dernier trimestre 2022.

En 2022, l’obstétrique représentait 27 % des séjours hospitaliers et la chirurgie 18 %. Quant aux séances (venue dans un établissement de santé au cours d’une journée, impliquant une fréquence itérative), 54 % concernent la dialyse, 29 % la chimiothérapie et 14 % la radiothérapie.

Dix territoires seulement concentrent 64 % de la dépense ; la CPAM de Paris concentre 21 % de la dépense d’AME totale, celle de Bobigny 10 % et celle de Cayenne 8 %.

Mais d’où viennent ces « fantasmes » sur la supposée munificence de l’AME ? Ils sont récurrents dans les argumentaires politiques de la droite, comme l’a montré par exemple un papier de Jean-Marie André dans Public Health Reviews en 2016. En tout cas, ils ne viennent pas, comme le rappelait ici la directrice de France Terre d’asile Delphine Rouilleault, des nombreuses données et analyses produites sur l’AME depuis vingt ans, que ce soit du côté académique, avec le travail de l’IRDES, ou du côté institutionnel, avec notamment les rapports de l’IGAS et de l’IGF de 2010 et 2019.

Plusieurs fois amendé par le législateur en vingt ans d’existence, le dispositif de l’AME est peut-être « le milliard le plus scruté de la dépense publique »

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 a créé la couverture maladie universelle (CMU) et l’aide médicale d’État (AME), qui n’était alors pas soumise à une condition de résidence de trois mois. Le projet de loi porté par Martine Aubry, ministre de l’emploi et de la solidarité, suscite alors des débats nourris au Parlement : le dispositif est attaqué à droite pour sa générosité et à gauche pour sa stigmatisation des étrangers en situation irrégulière. La loi entre en vigueur dès le 1er janvier 2000.

Dès 2002, la question d’une participation financière des bénéficiaires de l’AME est abordée pour la première fois : la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 instaure le principe de cette participation et renvoie à un décret d’application, qui n’a pas été publié.

Par la suite, le législateur a précisé les modalités d’application du dispositif : la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 instaure une condition de résidence ininterrompue de trois mois pour accéder à l’AME et crée le dispositif des soins urgents pour les personnes ne pouvant remplir cette condition.

En 2010, l’instauration d’une participation financière des bénéficiaires de l’AME est abordée pour la seconde fois par le législateur : la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 crée un droit d’entrée à l’AME de 30 € à compter du 1er mars 2011, et réduit le périmètre des ayant droits et des actes médicaux pris en charge au titre de l’AME.

Un rapport conjoint de l’IGF et de l’IGAS remis au gouvernement en novembre 2010 recommandait au contraire de ne pas mettre en œuvre de droit d’entrée pour l’AME, considérant (i) le risque d’un accroissement des dépenses au-delà de l’économie escomptée, (ii) le risque sanitaire associé à des retards de soins, et (iii) un effet de responsabilisation sur la dépense de soins estimé très faible sur les bénéficiaires de l’AME. La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 supprime le droit de timbre.

En novembre 2018, la commission des finances et la commission des affaires sociales du Sénat présentent des avis divergents dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2019. La première souligne la nécessité d’une réforme en profondeur de l’AME, incluant un recentrage des soins pris en charge sur un panier plus étroit et le rétablissement du droit d’entrée, tandis que la seconde prône un maintien du dispositif dans ses contours actuels. Suivant l’avis de la commission des finances, le Sénat propose un amendement visant à rétablir le droit d’entrée, qui est rejeté par l’Assemblée nationale.

L’IGAS souligne qu’en vingt ans l’AME est ainsi devenue « le milliard le plus scruté de la dépense publique ». En 2022, dans le cadre de la lutte renforcée contre la fraude à l’AME conduite par la CNAM, 2,7% des 43.889 dossiers contrôlés (le contrôle a concerné 15,3% des dossiers de demande d’AME) ont abouti à un rejet d’après l’annexe au PLF pour 2024.

Echos de la Fondapol

Les données disponibles, jusque dans l’annexe au PLF pour 2024, ne soutiennent pas la critique de l’AME au profit de son remplacement par une AMU. Une source, en revanche, semble orchestrer l’argumentaire contre l’AME qui l’a emporté au Sénat la semaine dernière : c’est le rapport de la Fondapol de mars 2023 sur l’immigration en France et en Europe. Sa recommandation n°16 est en effet, comme cela a été acté dans le texte adopté au Sénat, de « mettre fin à la gratuité des soins pour les migrants irréguliers, en dehors des cas d’urgences » car « cette générosité ne se justifie pas ».

La Fondapol retient l’accès aux soins des étrangers sans papiers comme LE premier des constats motivant sa critique de la politique française d’immigration. Le raisonnement du rapport est exprimé clairement en introduction par Dominique Reynié : « Pour mieux comprendre, il faut se comparer. Nous avons réalisé un tour d’Europe des politiques nationales d’immigration. Au terme de cette étude, il est clair que la France n’a pas de vision stratégique en la matière. Nous ne sommes pas en mesure de dire quels intérêts nous avons à l’immigration, quelles sont nos préférences, quels sont nos objectifs. Il est impossible de mesurer l’efficacité des décisions. Ainsi, par certains aspects, notamment notre offre de santé, la France est le pays le plus attractif. Cette générosité ne se justifie pas du point de vue de l’État, ni du point de vue de nos obligations en matière d’asile, ni du point de vue de nos besoins de main- d’œuvre puisqu’il n’y a aucune sélection a priori des entrants ».

La Fondapol considère ainsi que, sur l’AME, il serait « impossible de mesurer l’efficacité des décisions » et en veut pour preuve sa démarche comparative de benchmark européen. Elle suggère que seul le registre moral de principes de « générosité » saurait rendre compte des choix français – et cela indûment, selon les auteurs. A l’inverse, le choix effectué dans d’autres pays européens, de restreindre l’accès aux soins des étrangers sans-papiers aux seuls soins d’urgence, est-il appuyé par des données démontrant son « efficacité » ? La Fondapol n’en expose aucune.

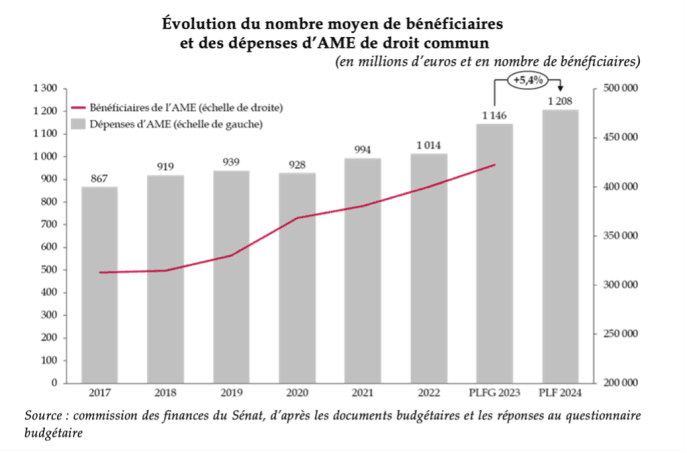

Son argumentaire se limite à accoler trois constats : d’une part, le montant total de la dépense publique liée à l’AME, soit, en 2022, 1.079 milliard d’euros pour 398.480 bénéficiaires ; d’autre part, la croissance de cette dépense, de 17% depuis 2018 pour une augmentation de 25% du nombre de bénéficiaires ; et enfin, sans transition, le fait que « dans l’ensemble des pays européens, en dehors de l’aide d’urgence lorsque la vie de la personne est en danger, un sans-papiers ne peut prétendre à la gratuité des soins et un étranger demandeur d’asile accède à un système de soins d’une qualité inférieure à celle des nationaux ». La juxtaposition des constats suggère nettement ici qu’il existerait un lien de causalité entre la valeur de la dépense française et le caractère plus extensif de son périmètre de prise en charge, voire entre le caractère extensif de ce périmètre et la croissance du nombre des bénéficiaires (argument de l’attractivité migratoire française ou de « l’appel d’air »). Mais en réalité, pour parvenir à démontrer au lieu de seulement suggérer, il faudrait proposer ici des données sur la dépense publique allouée au soin des étrangers sans papier dans les pays plus restrictifs, et savoir la rapporter au nombre de bénéficiaires. Ce que la Fondapol ne fait pas.

Comparaisons européennes

L’AME, contrairement à la protection maladie de droit commun qui répond à une logique contributive, est une prestation d’aide sociale : ses bénéficiaires ne sont pas considérés par le législateur comme des assurés sociaux. Il est inexact de dire que les bénéficiaires de l’AME accèdent au même panier de soins que les assurés sociaux. Le périmètre est certes comparable, mais les différences peuvent s’avérer substantielles. Avec l’AME, accordée sous conditions de revenus et de résidence (3 mois), un étranger en situation irrégulière accède sans avance de frais à un panier de soins qui n’inclut les soins non-urgents qu’après 9 mois de couverture, et qui exclut les cures thermales, l’assistance médicale à la procréation et les médicaments à faible service médical rendu (les « vignettes oranges » remboursées à 15% comme le spasfon*, la lamaline*, le valium*, le stilnox*, l’hexomédine*, etc.). En outre, les lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses ne sont prises en charge qu’à hauteur de la part obligatoire, très inférieure au coût réel, alors qu’elles sont prises en charge à 100 % pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire.

Qu’en serait-il avec l’aide médicale d’urgence (AMU) telle que désormais définie par l‘article 1-I adopté au Sénat ? Le panier des soins pris en charge à 100% couvrirait uniquement « la prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître » ainsi que le suivi des grossesses, les vaccinations réglementaires et « les examens de médecine préventive ».

En dehors du cas spécifique de la grossesse, le choix qui oppose AME et AMU porte donc finalement sur le stade clinique auquel un étranger en situation irrégulière peut accéder à une prise en charge sans frais.

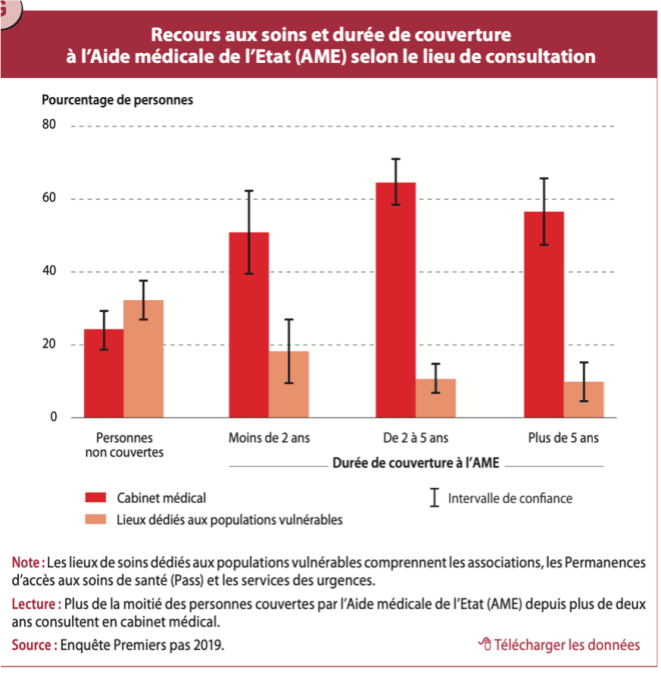

L’IRDES a montré que l’AME permet à ses bénéficiaires de recourir moins souvent aux services d’urgence et aux structures de soins dédiées aux personnes vulnérables, et que cette intégration dans l’offre de soins primaires s’accroît avec la durée de couverture.

Or c’est bien cet effet intégratif dans les soins primaires que l’AMU supprimera. Avec l’AMU, consulter en ville pour une douleur récurrente sera à la charge intégrale du patient ; mais si cette douleur finit par s’acutiser au point de motiver, vraisemblablement aux urgences, un diagnostic de maladie qu’une absence de soins rendrait mortelle, alors ce diagnostic tardif ouvrira droit à un parcours, vraisemblablement hospitalier, qui sera pris en charge. L’AMU consiste donc à rabattre tous les sans-papiers sur le filet minimal d’urgence qui existe actuellement pour tous sous l’appellation « soins urgents et vitaux ». L’article 1-I adopté au Sénat reprend d’ailleurs exactement la formulation qui définit ce filet minimal pour les sans-papiers sans AME au code de l’action sociale et des familles1.

Il faut rappeler que le maintien, à travers la future AMU, de ce périmètre minimal d’urgence sous condition de pronostic vital n’est pas un effet de la philanthropie des sénateurs. Les engagements internationaux et européens de la France définissent en effet un socle minimal de règles à respecter. La Convention européenne des droits de l’homme constitue la principale source de droit applicable aux soins portés aux étrangers en situation irrégulière. La Cour européenne des droits de l’homme s’est fondée sur ses articles n° 2 (droit à la vie) et n° 3 (interdiction de la torture) pour souligner que les hôpitaux publics et privés doivent prendre les précautions nécessaires pour protéger la vie des patients (y compris les étrangers en situation irrégulière).

Nos voisins européens étant soumis aux mêmes contraintes légales européennes et internationales que la France, on y observe un socle commun de couverture qui correspond au périmètre envisagé pour l’AMU et qui inclut donc toujours :

- la prise en charge des pathologies nécessitant des soins urgents ou plus largement essentiels : cette catégorie inclut dans la plupart des pays la prise en charge de pathologies pouvant s’aggraver et de ce fait requérir ultérieurement des soins urgents ;

- la prise en charge des femmes enceintes et des mineurs ;

- la prévention des infections (vaccinations obligatoires, tuberculose, VIH…).

C’est donc le stade auquel les patients sont couverts qui constitue le principal critère de différence entre les systèmes européens. C’est ce que montrent les benchmarks réalisés par exemple par la plateforme PICUM en 2007, par le Commonwealth Fund en 2012, ou encore celui réalisé par l’IGAS et l’IGF en 2019. L’organisation non-gouvernementale Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), classe ainsi les États membres de l’Union européenne selon cinq situations : les pays où les soins médicaux sont payants (Autriche, Suède), ceux qui offrent la gratuité dans des cas très limités d’urgence (Hongrie, Allemagne), ceux qui offrent une couverture plus large mais dont la législation est plus restrictive et source d’ambiguïté (Royaume-Uni, Portugal), ceux qui ont mis en place un système d’administration parallèle (France, Belgique), et ceux où l’accès aux soins est ouvert à tous (Italie, Espagne (avant 2012)). L’IGAS et l’IGF, de leur côté, soulignent dans leur benchmark que la définition légale des soins urgents, qui sont partout accessibles aux sans-papiers en vertu de la CEDH, varie d’un pays à l’autre : « maladies et douleurs aiguës » en Allemagne, « soins essentiels, y compris s’ils s’inscrivent dans la continuité des soins » en Italie, « soins ne pouvant pas être différés » en Suède… Les maladies chroniques ne sont pas toujours couvertes par cette définition ; lorsqu’elles ne le sont pas (cas de l’Allemagne, par exemple), elles ne sont théoriquement prises en charges que dans les phases aiguës. Certains pays ne prévoient pas de prise en charge des soins non-urgents (Suisse, Royaume-Uni), d’autres laissent cette prise en charge à la discrétion des autorités sanitaires décentralisées (Italie, Suède, Danemark).

Constater que les dispositifs de prise en charge sont plus ou moins extensifs selon les pays sans disposer de données relatives à la dépense publique allouée dans chaque système ne permet pas de pointer l’importance de la dépense publique dans les pays les plus généreux comme si elle était une conséquence de cette générosité. Bien au contraire, il y a de bonnes raisons de penser qu’il vaut mieux prévenir que guérir, et que les systèmes qui prennent en charge les pathologies au stade le plus précoce sont donc ceux dont la dépense par bénéficiaire est au total la moins élevée. Pour rendre compte des réalités empiriques que produisent les différents dispositifs choisis, il faut comparer terme à terme les coûts induits pour la collectivité par les soins des étrangers en situation irrégulière que, d’un côté comme de l’autre de la frontière, on soigne bel et bien, mais à des stades cliniques variables.

Une recherche encore timide

Un certain nombre de travaux de recherche publiés dans la littérature internationale se sont attelés à cet exercice, sous divers angles. Tous déplorent l’insuffisance des connaissances sur la santé des migrants en situation irrégulière et sur les différents systèmes d’accès aux soins. Une première démarche consiste dans la littérature à statuer sur la consommation de soins et sur la morbi-mortalité des étrangers en situation irrégulière. En quoi diffèrent-t-elle de celles des assurés sociaux, et le système de prise en charge de leurs soins a-t-il un impact sur cette différence ? Une deuxième démarche de recherche consiste à évaluer l’impact en termes de coûts pour la collectivité de différents systèmes de restriction : limiter l’accès aux soins des sans-papiers, est-ce rentable ?

En France, l’IRDES a publié à l’été 2023 les premiers résultats de l’enquête PremiersPas sur l’accès aux soins des bénéficiaires de l’AME. Ses conclusions sont claires : « la couverture par l’AME est associée à un non-recours aux services de santé moins fréquent. Quand la durée de la couverture par l’AME augmente, la probabilité de consulter en cabinet médical ou en centre de santé s’accroît, alors que celle de recourir aux urgences ou dans une association diminue. De plus, les personnes couvertes ont une plus grande probabilité de déclarer comme lieu de soin usuel un cabinet médical ou un centre de santé. L’AME apparaît donc favoriser une meilleure intégration dans le système de santé, ses bénéficiaires substituant aux lieux de soins dédiés aux populations vulnérables des cabinets médicaux et centres de santé. Ces modes de recours sont susceptibles d’améliorer la prise en charge des personnes dont l’état de santé nécessite un suivi régulier ».

Et les auteurs de conclure, comme le gouvernement dans son annexe au PLF pour 2024 déjà citée : « la couverture par l’AME réduit drastiquement le coût financier du recours aux soins ».

Cette conclusion est corroborée par des études internationales. En 2015, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a commandé une étude sur le coût de l’exclusion des soins de santé des migrants en situation irrégulière. L’étude, menée en Allemagne, en Grèce et en Suède, reposait sur un modèle permettant de comparer les coûts de prise en charge de deux pathologies ciblées, l’hypertension et la grossesse, en fonction du stade clinique et en incluant pour chaque stade la probabilité d’aggravation. Les résultats montrent que, pour ces deux situations, l’accès des migrants en situation irrégulière aux soins de santé préventifs permet de réaliser des économies.

Une autre étude parue dans PlOS en 2015 portait sur les effets financiers de la restriction de l’accès aux soins de santé pour les demandeurs d’asile et les réfugiés en Allemagne, avec une approche plus macroéconomique. Les auteurs ont utilisé des données nationales de routine pour comparer les dépenses de santé encourues par les migrants ayant un accès restreint aux soins d’urgence avec celles des migrants ayant obtenu, sous conditions de résidence strictes, un accès régulier (c’est-à-dire le même accès que les citoyens) aux soins de santé. Ils ont constaté que les dépenses étaient plus élevées dans le groupe ayant un accès restreint et ont conclu que cette différence ne pouvait s’expliquer entièrement par des différences de besoins. Cela confirme l’hypothèse selon laquelle un accès restreint aux soins de santé entraîne des coûts plus élevés qu’un accès illimité pour des patients ayant des besoins similaires en matière de traitement.

Le projet Equi-Health de l’Organisation internationale des migrations, agence de l’ONU, avec un financement de la DG-santé, a comparé les coûts liés à la prise en charge des patients en situation irrégulière dans quatre pays européens : Autriche, Espagne, Italie et Belgique. Dans les quatre pays, les sans-papiers ont accès aux soins d’urgence, mais en Italie et en Belgique l’accès aux soins non-urgents est possible sous conditions. L’étude cherchait à évaluer les coûts directs et indirects de la prise en charge des patients pour chaque pays. Elle conclut qu’un traitement opportun dans une structure de soins primaires est toujours moins coûteux qu’un traitement tardif en milieu hospitalier et estime que la précocité de l’accès aux soins primaires en amont de l’urgence permet d’économiser, dans l’hypothèse conservatrice, 49 % des coûts directs de l’hospitalisation.

Enfin, l’Espagne constitue un laboratoire comparatif à ciel ouvert pour ces questions puisque l’accès aux soins des migrants en situation irrégulière y a été drastiquement restreint au niveau national en 2012, avant d’être réélargi en 2018, certaines provinces, comme la Catalogne, ayant refusé d’appliquer les restrictions durant cette période. Aurélien Rousseau fait d’ailleurs du cas espagnol un argument de son plaidoyer en faveur du rétablissement de l’AME qu’il souhaite défendre en décembre à l’Assemblée. Un papier espagnol paru en 2021 dans la European Economic Review a comparé la mortalité des migrants sans-papiers selon leur régime d’accès aux soins, en appariant sur le niveau socio-économique. Ils démontrent qu’entre 2012 et 2015, le taux de mortalité mensuel des immigrés sans papiers a augmenté de 0,31 décès pour 100.000 personnes (ce qui correspond à 82 décès supplémentaires chaque année). Ils constatent également que la restriction de l’accès aux soins pourrait avoir eu un effet de sélection « négatif » en réduisant, sur la période, la proportion d’immigrés diplômés par rapport aux moins diplômés. Enfin, les auteurs montrent également que les effets de la réforme sont plus importants pour la mortalité évitable, définie comme les décès dus à des causes qui ne devraient pas se produire en présence d’interventions opportunes et efficaces.

Une autre étude espagnole parue en 2018 dans Health Policy avait souligné de son côté les effets de la réforme sur la santé des étrangers, notamment une hausse des cas d’hépatites B et de la mortalité liée au sida. Les auteurs soulignaient en conclusion : « Le ministère de la Santé n’a pas encore publié de chiffres montrant les éventuelles économies réalisées grâce à la réduction des aides médicales aux migrants sans-papiers ». Au contraire, ces restrictions « ont pu provoquer une augmentation des passages aux urgences, puisque c’était devenu la seule forme d’accès aux soins pour beaucoup. Les données montrent en effet une hausse des passages aux urgences dans les zones métropolitaines et dans les grandes villes, où la population étrangère est la plus importante. Cela a pu provoquer une augmentation des dépenses de santé, puisque les urgences coûtent plus cher à l’État que les autres soins ».

Il est frappant de constater que ces hypothèses sont, justement, mentionnées en tant qu’hypothèses, et que les données manquent pour les vérifier. Quel est le coût pour les finances publiques des différents systèmes d’accès aux soins des sans-papiers en Europe ? La question n’est pas aisée à vérifier, tant les systèmes varient : imputation au budget de l’Etat ou de la sécurité sociale, aux budgets des provinces, au budget national ou au budget des hôpitaux et associations humanitaires, de soins consommés au titre d’une exception dérogatoire d’urgence dans certains systèmes, ou d’un système administratif dédié, etc.

Evaluer les moyens et les fins

On se heurte là, peut-être, à l’aporie des relations entre expertise et action publique : les données dont la décision publique a besoin pour instruire ses dilemmes ne sont pas nécessairement celles auxquelles s’intéressent les chercheurs. Nous disposons, grâce à l’IRDES notamment, d’informations précieuses concernant le temps qui sépare la migration de l’accès à l’AME, sur les barrières qui expliquent le taux important de non-recours chez les éligibles, ou encore sur le profil socio-démographique et épidémiologique et la consommation de soins des bénéficiaires de l’AME. Et les parlementaires disposent, en annexe des projets de loi de finances, de données précises sur la consommation de soins des bénéficiaires ainsi que sur la fraude à l’AME et sur la performance des dispositifs de contrôle.

On dispose également de données sur la consommation de soins des bénéficiaires de l’AME. D’après, on l’a dit, l’annexe au projet de loi de finances du gouvernement pour 2024 sur la mission Santé, « les prestations de ville constituent 36 % des dépenses (d’AME) en 2022 ». Ce sont ces consultations en soins primaires que l’AMU supprimerait. Or les données attestent que l’accès aux soins primaires évite l’accès à des soins retardés, en urgence, et s’avère donc facteur d’économies pour le système de soins. Alors même que dans notre pays la fréquentation des services d’urgence connaît une hausse problématique (+4 millions de passages annuels en 10 ans), restreindre le panier de soins des bénéficiaires de l’AME aux seuls soins d’urgence accroîtrait leur fréquentation des services d’urgence. C’est le cœur de l’argumentaire des économistes de la santé comme des institutions internationales dans le monde entier que de défendre l’accès universel aux soins primaires comme un investissement rentable et un facteur d’économies pour les finances publiques. C’est tout le sens de la mobilisation de l’OMS en faveur d’un accès universel aux soins primaires, désignés comme moteurs du « développement économique et social d’ensemble d’une communauté » dans la déclaration fondatrice d’Alma-Ata en 1978. Prolongeant cet engagement central, l’Assemblée générale de l’OMS notait dans une résolution de 2019 que « dans de nombreux pays, le système de soins d’urgence constitue le principal filet de sécurité du système de santé et le premier point d’accès aux services de santé, en particulier pour les populations marginalisées, ce qui ne constitue pas une utilisation optimale des ressources du système de santé ». De même, la Banque mondiale invite tous les pays à tirer de la pandémie de Covid-19 une leçon simple : renforcer l’accès universel à des soins primaires de qualité est un investissement rentable à la fois pour la santé et pour l’économie. OMS et Banque mondiale s’appuient naturellement sur des données pour leur plaidoyer : les comparaisons internationales des performances des différents pays en matière de santé de la population par rapport à leurs dépenses de santé et à la structure de leur offre de soins démontrent l’efficacité et l’efficience d’un accès opportun de tous aux soins de santé primaires. Après la publication historique de Starfield en 1994, des recherches menées en Europe, au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays à revenu élevé, faible ou moyen, a confirmé que les systèmes de santé dont le cœur est constitué de soins de santé primaires solides ont des coûts de santé moins élevés, une meilleure santé de la population, une plus grande satisfaction des patients, moins d’hospitalisations inutiles et une plus grande équité socio-économique. On retient généralement le papier de Starfield en 2002 selon lequel un accès facilité aux médecins de premier recours diminue les dépenses de santé, grâce à de meilleurs soins préventifs et à des taux d’hospitalisation plus faibles. De même Baicker et Chandra ont montré en 2004 une diminution linéaire des dépenses de Medicare parallèlement à une augmentation de l’accès aux médecins de premier recours, ainsi qu’une meilleure qualité des soins (mesurée par 24 indicateurs concernant le traitement de six affections courantes). Restreindre l’accès aux soins à un filet minimal d’urgence en arguant que cela s’avèrera coût-efficace pour les finances publiques est donc tout bonnement un contresens majeur au regard des enseignements de la littérature et de l’action motivée des institutions internationales.

Pour aller plus loin en réponse aux critiques de l’AME, est-il possible de déterminer plus précisément combien coûte concrètement à la collectivité un bénéficiaire de l’AME, et comment le comparer avec ce que coûte un assuré social toutes choses égales par ailleurs ? Une démarche comparative permet-elle de déterminer si la dépense serait moindre ou plus élevée dans un système restreint aux soins urgents ? A ce niveau de détail, les données nationales semblent difficiles à apparier terme à terme pour renseigner ces questions dans une approche comparative plus aboutie.

Peut-être est-il utile de rappeler du moins quelques ordres de grandeur basiques pour notre pays. La dépense publique consentie au titre de l’AME représente un peu moins de 0,5% de la dépense nationale de santé, et ce rapport paraît constant depuis dix ans. En 2014, on rapportait 0,846 milliard d’euros pour l’AME dans le PLF pour 2014 à un Ondam fixé à 178 milliards. En 2023, on rapporte 1,208 milliard pour l’AME dans le PLF pour 2024 à un Ondam fixé à 254,7 milliards dans le PLFSS pour 2024.

Par ailleurs, la dépense par bénéficiaire apparaît, elle aussi, constante sur dix ans : on rapportait 856 millions d’euros en 2014 à 294.000 bénéficiaires, soit une dépense annuelle de 2.877 euros par personne ; en 2023, on rapporte 1,208 milliard à 411.364 bénéficiaires au 31 décembre 2022, soit 2.919 euros par bénéficiaire et par an.

Enfin, on peut tenter de comparer la dépense annuelle de santé des bénéficiaires de l’AME à celle des assurés sociaux. La comparaison n’est bien sûr absolument pas rigoureuse puisqu’on n’apparie pas ici sur les déterminants majeurs que sont l’âge, le profil socio-économique et le type de soins consommés. Cela donne néanmoins un panorama pour la réflexion : en 2022, la consommation de soins et biens médicaux (qui exclut la prévention et donc la vaccination, contrairement au budget de l’AME, mais inclut 7% de reste à charge pour l’usager) était évaluée à 3.475 euros annuels par assuré social. S’il n’est certes pas étonnant qu’elle soit donc supérieure à celle des bénéficiaires de l’AME (2.919 euros) lorsqu’on songe que les migrants en situation irrégulière sont en moyenne plus jeunes (et qu’on peut même faire l’hypothèse que leur parcours migratoire les amène parfois à quitter la France pour leur fin de vie, période qui représente le temps le plus coûteux des parcours de santé et rend donc toute moyenne sujette à caution), pour autant il faut aussi se souvenir que leurs facteurs de risque sont, d’un autre côté, fortement majorés par rapport aux assurés sociaux.

Ceci s’illustre hélas par les tristes leçons que nous pouvons tirer de la pandémie de Covid-19. Les données montrent en effet que les bénéficiaires de l’AME ont souffert non seulement d’une sur-exposition au risque d’infection par le SARS-Cov2, mais aussi, lorsqu’ils étaient infectés, d’un sur-risque de Covid sévère. Après appariement sur l’âge et les comorbidités, les données du PMSI pour les premières vagues (donc sans appariement décisif sur le statut vaccinal, qui serait à son tour un sujet en soi) montrent que les bénéficiaires de l’AME avaient un sur-risque significatif d’être admis en réanimation quand ils étaient hospitalisés (28,5% vs 23,8%). Les auteurs proposent comme hypothèse explicative de ce sur-risque de sévérité du Covid chez les étrangers en situation irrégulière un accès aux soins qui, même avec un système d’AME généreux en comparaison d’autres pays tenants d’un accès aux seuls soins d’urgence, s’avère en pratique toujours retardé, à un stade plus avancé, voire urgent. Barrière de la langue, méconnaissance du système de soins, craintes persistantes liées au statut de sans-papiers : souhaite-t-on donc aujourd’hui, en guise de leçon tirée de la pandémie, aggraver encore ces freins, ou bien persévérer dans nos efforts encore imparfaits pour les corriger ?

Amartya Sen nous aide à répondre à cette question en rappelant que « l’économie est une science morale » :

« Le conflit entre une responsabilité sociale étendue et un conservatisme financier fort constitue un dilemme social précisément parce que chaque option repose sur des arguments valides. La question est de trouver un équilibre entre des biens de type différent, et non d’opter pour un « bien » contre un « mal ».

La notion de responsabilité sociale se fonde sur la reconnaissance du fait que la vie des individus en société entraîne des interdépendances, ce qui implique des obligations réciproques liées aux relations économiques, politiques et sociales qu’ils entretiennent mutuellement. La prise en compte de cette interdépendance n’est pas nouvelle, et elle remonte aux écrits philosophiques d’auteurs quels qu’Emmanuel Kant et Adam Smith. (…)

Finalement, on ne peut trancher les dilemmes sociaux qu’à travers des processus de choix public fondés sur la participation, le dialogue et les débats ouverts. Ces débats mettent en jeu les fins ultimes, mais aussi les moyens pratiques et, de façon plus décisive encore, les procédures à travers lesquelles ces moyens et ces fins sont évalués »2.

Chercheurs, thinks-tanks, parlementaires et acteurs publics : cette mission d’évaluation des moyens et des fins au service du débat public nous oblige tous.