L’annonce par le Président de la République d’un plan de “réarmement démographique”1 pour doper la natalité française devant la chute des naissances a relancé le débat sur la natalité. Il est toujours bon de rappeler, dans un contexte de régression des droits des femmes ailleurs dans le monde, comme récemment en Hongrie, en Pologne ou aux Etats-Unis, que décider ou non d’avoir des enfants doit rester un choix libre et éclairé des femmes. S’il est donc impensable de légitimer, et ce sous aucun prétexte, l’imposition d’une quelconque raison d’Etat dans la vie familiale, il n’est pas inintéressant de chercher à mieux comprendre le contexte de cette baisse structurelle de la natalité enclenchée en France depuis près d’une décennie. Cette tendance pourrait être le signe d’évolutions sociétales profondes qui appelleraient des réponses politiques nouvelles.

Le constat est implacable : en 2022, on compte en France 726 000 naissances2. C’est 2,2% de moins qu’en 2021, soit le nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si la France a longtemps fait figure d’exception dans le paysage européen, les derniers chiffres de l’INSEE confirment l’alignement progressif de l’Hexagone sur la tendance globale. Si l’on se réfère au principal indicateur utilisé, le taux de fécondité (c’est-à-dire le nombre d’enfants par femme), alors que la France s’était maintenue à 1,83 jusqu’en 2020, contre 1,5 environ pour la moyenne européenne, l’indice s’établit à 1,67 pour l’année 2023. En parallèle, du fait de l’allongement de l’espérance de vie, le vieillissement de la population se poursuit (plus de 20% de la population française a plus de 65 ans depuis 2021 selon l’INSEE3) et nous permet d’anticiper une baisse notable du nombre d’actifs et une détérioration du ratio de soutien actifs/inactifs. Ce sont précisément ces évolutions démographiques qui inquiètent quant à leur impact sur la croissance économique et la viabilité de notre système de protection sociale fondé sur la solidarité entre les générations. Mais cet affolement est-il justifié ?

France Stratégie propose une réponse documentée à cette question jusqu’ici peu étudiée4. Revoyant à la baisse la croissance de la population active au cours des prochaines décennies au regard du précédent exercice de projection de 2017 (scénario dans lequel la population active augmenterait chaque année jusqu’en 2070, atteignant alors 32,4 millions), l’INSEE formule une nouvelle évaluation selon laquelle la population active continuerait de croître légèrement au cours des deux prochaines décennies, pour atteindre 30,5 millions en 2040 pour diminuer ensuite à 29,2 millions en 2070. Pour autant, l’étude invite à relativiser l’impact de ces évolutions sur les comptes sociaux, invoquant deux raisons. La première : la pression que va exercer le vieillissement sur les comptes sociaux dans les vingt prochaines années est du même ordre de grandeur que celui auquel il a fallu faire face durant les deux dernières années. La seconde : l’effet conjugué de certaines réformes déjà adoptées, notamment les mesures prises lors des réformes des retraites de 1993, 2003 et 2014 permettraient d’absorber 75% de l’impact attendu du vieillissement sur l’équilibre des comptes sociaux d’ici à 2040.

Cette analyse est corroborée par les analyses du démographe Hervé Le Bras, qui, interrogé sur France Culture5, relativisait lui aussi cette supposée urgence démographique. Bien sûr, à long-terme, et dans l’hypothèse où elle ne serait plus compensée par un solde migratoire positif, la diminution de la population active accentuerait les tensions de recrutement et poserait un défi en matière de soutenabilité de notre système de protection sociale. On notera au passage que le gouvernement conservateur de Giorgia Meloni, qui s’est engagé à réduire l’immigration a récemment décidé d’ouvrir 450 000 titres de séjour aux travailleurs étrangers dans les trois années à venir pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre en Italie. Pour la France, cette analyse ne tiendrait que si la France était un monde fermé. « Sauf qu’elle ne l’est pas”, nous dit Hervé Le Bras. “Lorsque les 700.000 naissances d’une année s’ajoutent à l’arrivée de 140.000 jeunes ayant migré dans un pays comme le nôtre, cela crée une génération de 840 000 personnes. Ce qui revient à faire passer le nombre d’enfants par femme d’1,7 à 2.” A court-terme, le démographe concède même que cette baisse des naissances pourrait avoir des conséquences en réalité positives sur les finances publiques (moins de dépenses liées à l’éducation, moins de prestations familiales), de quoi sourire à l’idée d’un éloge, au moins temporaire, du “désarmement” démographique.

Ces inquiétudes relativisées, ajoutons que si la puissance publique se doit de garantir, notamment aux femmes, la liberté de pouvoir choisir ou non d’avoir des enfants, il est également de son ressort de chercher à permettre aux individus qui le souhaitent, de concrétiser leur désir de famille, et ce dans de bonnes conditions. Bien sûr, la baisse de la natalité étant multifactorielle, il est difficile d’identifier les effets d’une politique publique donnée sur les décisions de fécondité. La conjonction des crises (économique, sociale et environnementale) contribue certainement à expliquer le recul de la natalité. On peut à ce titre interroger la nature et l’ampleur des annonces gouvernementales sur le logement (qui pèse tout de même 30% en moyenne du budget des ménages) déterminant dans les possibilités d’accueil d’un premier ou d’un deuxième enfant. Mais il est en tout cas difficile de faire l’impasse sur des évolutions sociétales majeures. Celles-ci tiennent en grande partie à de nouvelles aspirations de la part des femmes, consubstantielles à une prise de conscience croissante des inégalités de genre, non sans effets sur leur rapport à la maternité. Ces changements sont aussi l’affaire des politiques publiques.

Un sondage IFOP s’est penché sur l’évolution du désir d’enfant chez les Françaises ces dernières années6. L’enquête révèle que 30% des femmes en âge de procréer ne veulent pas d’enfant. Autre enseignement de ce sondage, la décorrélation entre maternité et conjugalité : avec l’ouverture de la PMA pour toutes, près d’une Française sur deux (47%) déclare qu’elle pourrait se lancer seule dans l’aventure de la maternité. Concernant les motifs invoqués, les femmes affirmant ne pas désirer d’enfants mettent en avant des motifs reflétant une volonté d’indépendance : 50% estiment qu’un enfant n’est pas indispensable à leur développement personnel et 48% citent l’envie de rester libre, deux motifs jusque-là plutôt associés à la gent masculine (contre 39% pour les risques liés au dérèglement climatique). Quant aux femmes déjà mères, 51% d’entre elles ont confié regretter parfois la vie qu’elles menaient avant de devenir parent. 12% des sondées avouent même regretter leur choix de maternité. Un autre sondage, réalisé par IVI, acteur majeur de la santé reproductive et l’institut GFK7, révèle quant à lui que chez les femmes déjà mères, le refus d’une nouvelle maternité s’exprime en raison de situations de précarité et d’inégalités femmes-hommes au sein du foyer. Chez les moins de 36 ans, beaucoup pointent du doigt le travail excessif à la maison (18,6%), la difficulté à concilier travail et vie familiale (20,9%) et des ressources financières insuffisantes (27,3%).

Il est raisonnable de faire l’hypothèse que ces témoignages sont autant la manifestation d’évolutions sociétales notables que le signe de la levée de tabous relatifs à la maternité. Car pendant longtemps, admettre la difficulté d’être mère fut loin d’être une évidence. Ils révèlent en tout cas la mise en tension de normes de maternité et de paternité dans un schéma traditionnel de plus en plus perçu comme oppressant et inégalitaire, qui appelle, là encore, des réponses politiques nouvelles.

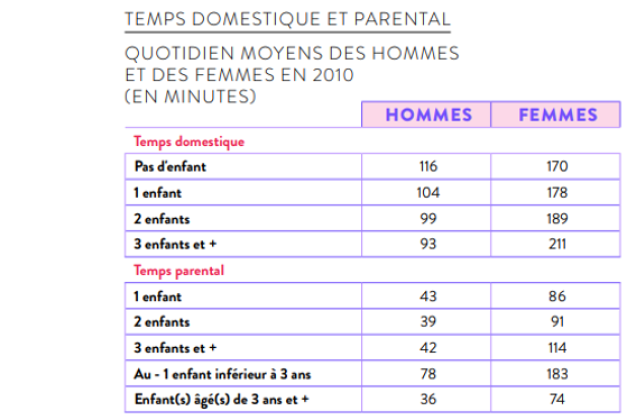

Dans une étude réalisée par la Fondation des femmes en 2022 intitulée “Le coût d’être mère”8 on lit : “la maternité est une expérience valorisée par la société et la natalité un indicateur de dynamisme économique, cependant les femmes en paient souvent seules un coût physique, psychologique, professionnel et économique.” Le constat est sans réserve : ce sont bien les femmes qui paient, au sein des couples hétérosexuels, le plus lourd tribut à la parentalité. C’est vrai en termes de progression de carrière lorsque l’annonce d’une grossesse à un employeur continue d’être appréhendée par les femmes en raison des discriminations qui persistent (27% des femmes discriminées au travail affirment l’avoir été en raison de la grossesse ou du congé maternité, contre seulement 7% des hommes d’après le Défenseur des droits)9 ou que sur les 160.000 parents sans mode de garde en France, ce sont bien les femmes qui, dans l’immense majorité des cas, se voient contraintes de moduler leur activité, avec les conséquences que l’on connaît en matière de dépendance économique. Vient s’ajouter à cela l’inégale répartition des charges domestiques qui continue de peser en grande partie sur les mères. Alors que la logique voudrait que le temps consacré aux tâches domestiques et parentales augmente pour les deux parents proportionnellement avec le nombre d’enfants, c’est vrai uniquement pour les mères. Alors que l’arrivée d’un enfant ajoute 5 heures de travail domestique et parental à une femme, un homme “économise” au contraire 2 heures de travail domestique et parental. Et à mesure que le nombre d’enfants augmente, l’investissement des pères dans les tâches domestiques se réduit, tandis qu’il augmente au contraire pour les mères.

Données utilisées : DREES, Emilie Raynaud, « L’enquête modes de garde et d’accueil des jeunes enfants», 2016. 44 | Cécile Brousse, « La répartition du travail domestique entre conjoints reste très largement spécialisée et inégale », INSEE, France, portrait social, 1999-2000, p. 135-151. 45

Enfin, en cas de séparation, ce sont bien sûr les femmes qui sont les plus vulnérables, alors qu’elles sont plus de 85%10 à assumer la garde de leurs enfants. Les femmes qui se séparent connaissent une baisse de niveau de vie d’environ 20% en moyenne dans l’année qui suit la séparation (contre 10% pour la moitié des hommes) et touchent des revenus qui sont dans 35% des cas inférieurs au seuil de pauvreté11. Ajoutons à cela que les parents seuls ne touchent pas toujours de pensions alimentaires, en particulier ceux s’étant séparés en dehors d’un mariage. Comme le souligne à juste titre l’étude de la Fondation de femmes, continuer de considérer que les femmes peuvent “tout avoir” avec un peu de “volonté” contribue à dépolitiser des problématiques qui tiennent moins à la parentalité en elle-même qu’au maintien d’un système inégalitaire.

Dès lors, si l’on part du postulat que le rôle de la puissance publique est de permettre aux individus qui le souhaitent de concrétiser leurs désirs d’enfant, il faut admettre sans réserve que la question de l’égalité femmes-hommes doit dorénavant devenir centrale pour penser les politiques familiales, l’action sociale et, plus généralement, l’ensemble des politiques publiques.

Notons du reste que c’est dans les pays où les politiques publiques sont les plus orientées vers la recherche d’égalité salariale femmes-hommes, l’activité professionnelle des femmes et l’articulation vie professionnelle/vie familiale que les taux de fécondité sont les plus élevés. La création d’un congé parental “plus court et mieux rémunéré” s’inscrit dans cette vision bien qu’on puisse douter de son effet à lui seul sur les taux de fécondité. Mais il est toutefois bienvenu dans une optique d’égale répartition des tâches entre les deux parents, de renforcement de l’implication des pères, ainsi qu’en termes de soins et de liens créés avec un nourrisson dès les premiers mois de sa vie. Cette proposition, dont les contours restent encore flous et gagneraient à être précisés, nous l’avions déjà appelée de nos vœux.

Dans le détail, nous suggérons que ce congé parental réformé réponde aux caractéristiques suivantes12 :

• 12 mois à répartir à égalité entre les deux parents jusqu’aux huit ans de l’enfant (sorte de capital-temps).

• La rémunération équivaudrait à 80% du dernier salaire

• La mère devrait obligatoirement prendre a minima 4 mois de congé (à repartir avant et après la naissance) et pas plus de six mois (rémunérés) au total, les deux mois supplémentaires étant à répartir à sa convenance, suivant ses obligations professionnelles, jusqu’aux huit ans de l’enfant

• Le père devrait prendre 6 mois (à répartir à sa convenance suivant ses obligations professionnelles jusqu’aux huit ans de l’enfant). A défaut, ces six mois seraient perdus.

Enfin, ce congé pourrait être pris en le cumulant avec un emploi à temps partiel, mais avec une prestation réduite (comme en Allemagne).

Ce congé tel que proposé doit viser un double objectif : répondre à une forte demande de meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, notamment dans la période qui suit la naissance, et lutter contre les inégalités de genre en impliquant plus fortement les pères dans les soins et l’éducation des jeunes enfants. En effet, sur ce dernier point, ce congé rémunéré à 80 % du dernier salaire permettrait à tous les salariés de recourir à ce congé sans subir un trop grand préjudice financier (le remplacement d’une allocation forfaitaire par une pension calculée sur la base du dernier salaire devrait rendre plus attractif ce congé d’une année pour les personnes bénéficiant de salaires moyens ou élevés, notamment pour les pères) tout en rendant socialement acceptable, puis « comme allant de soi », cette implication. Car c’est en rendant à terme tout aussi “risqué” pour un employeur d’embaucher un homme qu’une femme (« risque » d’absence lié à la maternité) que nous lutterons efficacement contre les discriminations à l’embauche envers les femmes.

Toutefois, nous avions noté en préalable que cette politique implique la création massive de places d’accueil, et notamment de structures collectives. En effet, si les parents choisissent un congé plus court, il est nécessaire que les enfants dont les deux parents exercent une activité professionnelle soient accueillis. Or, rappelons aujourd’hui qu’en France 160.000 parents sont sans mode de garde. Toute réforme du congé parental d’éducation qui ne serait donc pas précédée, ou tout du moins accompagnée, par une vigoureuse politique de création de places d’accueil en collectif (crèches essentiellement) serait vouée à l’échec, voire, dans son essence même, contre-productive. Sans accueil des enfants à l’issue de ce congé, l’un des parents se trouverait contraint de devoir interrompre son activité professionnelle, ce qui viendrait contribuer à maintenir, voire à renforcer les inégalités de départ. En complément, l’allongement du complément mode de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant (prise en charge d’une partie des frais de garde) constituerait, à court-terme, un pas bienvenu.

Un pas supplémentaire à franchir réside dans l’intégration de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes à la croisée de l’ensemble des politiques publiques (en matière d’égalité salariale et d’articulation des temps de vie et en amont, dans l’éducation, pour favoriser la diversification des trajectoires scolaires), dans le renforcement d’un service public de la petite enfance qui permette de revaloriser ces métiers peu reconnus et faiblement rémunérés, et dans plus d’incitation à l’implication des pères. Après la réforme du congé parental, l’instauration d’un congé de paternité de même durée que le congé maternité, comme en Espagne, pourrait constituer un second axe porteur.

Tout cela est loin d’épuiser le sujet, naturellement. La baisse de la natalité française alors même que notre pays conjugue l’un des taux de natalité les plus élevés du continent et un taux d’activité des femmes légèrement supérieur à la moyenne de l’Union européenne (près de 71% contre 69.6% en moyenne dans l’UE)13 suggère que les politiques mises en place jusqu’ici ne suffisent plus. Dans un monde où le problème principal était de permettre aux femmes à la fois d’accéder à l’autonomie par le travail et d’avoir des enfants, elles ont certainement levé de nombreux freins à la maternité par le passé. Mais une autre question est manifestement venue s’ajouter à la précédente : celle de l’égalité des charges domestiques et familiales entre pères et mères. Les politiques publiques doivent désormais intégrer ce souci en poussant les pères à entrer dans un nouveau rôle et à partager plus équitablement les charges inhérentes à la vie familiale.

Mais il ne faut sans doute pas se faire trop d’illusions sur le “rendement” de ces politiques : elles pourront peut-être à nouveau lever quelques freins et elles doivent assurément être soutenues au nom de la justice et du droit de chacun/chacune à l’épanouissement personnel, mais elles ne suffiront probablement pas à créer les conditions d’un rebond de la natalité, encore moins celles d’un “réarmement démographique”. D’une part, si les femmes ont et doivent avoir la décision ultime sur la maternité, elles la prennent souvent dans le cadre d’un projet conjugal et il n’est malheureusement pas certain que leurs partenaires adhèrent tous pleinement à la perspective de cette nouvelle division du travail familial. La littérature académique met d’ailleurs de plus en plus en évidence le caractère coopératif des pères parmi les déterminants de la décision de procréation14. D’autre part, l’un des traits les plus marquants de l’époque dans ces matières est que la possibilité de ne pas avoir d’enfant n’a plus rien de tabou. Dans l’enquête IFOP citée précédemment, 13% des Françaises âgées de 15 ans ou plus expriment leur préférence pour une vie sans enfant ; c’est 11 points de plus que 15 ans plus tôt ! Et elles sont 31% dans ce cas si l’on se concentre sur les femmes de 18 à 49 ans n’étant pas enceintes, n’ayant pas d’enfant et étant en capacité physique de procréer. Bref, pour un nombre croissant de femmes, la question légitime et évoquée sans détour n’est plus seulement “combien d’enfants ?” mais “en avoir ou pas”.