Lire l’annonce du président de la République de janvier 2024

Le nombre de naissances a reculé de 6,6 % en France en 2023. Le profil favorable du pays en termes de fécondité tend à s’estomper depuis une dizaine d’années. Emmanuel Macron a annoncé en réponse un « nouveau congé de naissance », mais il a également jugé que « la natalité baisse aussi parce que l’infertilité progresse ».

La baisse de la fécondité, et donc de la natalité, sont d’abord le résultat du choix des femmes et de leurs conjoints d’avoir moins d’enfants. Mais quel poids conférer, à côté de cette dimension choisie, à des causes subies, liées à la biologie et à la fertilité ? Les démographes considèrent pour cela trois questions : la première est de déterminer si le report de l’âge à la première naissance, donc à un stade de moindre fertilité des couples, a un impact sur la fécondité. La deuxième est d’examiner l’impact sur la fécondité des menaces, notamment environnementales, qui pèsent sur la fertilité. La dernière, qui suit logiquement, est de savoir si l’assistance médicale à la procréation est susceptible de réduire l’impact sur la fécondité de ces difficultés de fertilité.

Prévalence de l’infertilité

Selon un rapport publié en avril 2023 par l’OMS, 1 personne sur 6 dans le monde est concernée par l’infertilité au cours de sa vie, soit 17,5 % de la population adulte. La publication de ce chiffre, marquant les esprits, motive à l’OMS un plaidoyer vigoureux pour étendre dans le monde l’accès aux traitements de l’infertilité et leur prise en charge par les Etats. L’OMS souligne que l’infertilité concerne de fait tous les pays, avec des taux comparables dans les pays à revenu élevé, moyen et faible. Pour le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, « l’infertilité ne fait pas de discrimination » et « la proportion élevée de personnes touchées montre la nécessité d’élargir l’accès aux soins de fertilité et de veiller à ce que ce problème ne soit plus négligé dans la recherche et la politique en matière de santé, afin que des moyens sûrs, efficaces et abordables d’accéder à la parentalité soient disponibles pour ceux qui le recherchent ».

L’infertilité désigne la difficulté à concevoir un enfant. La probabilité de survenue d’une grossesse au cours d’un mois ou d’un cycle menstruel, chez un couple n’utilisant pas de contraception, est de l’ordre de 20 à 25%. On parle d’infertilité en cas d’absence de grossesse malgré des rapports sexuels réguliers et sans contraception pendant une période d’au moins 12 mois.

En France, d’après les données de l’Enquête nationale périnatale (ENP) et de l’Observatoire épidémiologique de la fertilité en France (Obseff), 15 à 25% des couples sont concernés. Les travaux préparatoires à une stratégie nationale de lutte contre l’infertilité, remis au gouvernement en février 2022, retiennent que 3.3 millions de femmes et d’hommes parmi les 24 millions d’adultes âgés de 20-49 ans en France ont rencontré dans leur couple des problèmes d’infertilité nécessitant une aide médicale. En faisant un focus sur les 15 millions d’adultes âgés de 20-49 ans qui ont déjà essayé d’avoir un enfant, le risque d’avoir une difficulté à concevoir qui conduise à consulter un médecin est estimé à 24 %, soit un couple sur quatre.

Ces chiffres tombent toutefois à 10% après deux ans de tentative : 9 couples sur 10 parviennent à avoir un enfant en deux ans selon les données de l’Inserm, qui rappelle le faible « rendement reproductif » de l’humanité par rapport à d’autres espèces animales et souligne combien la fécondation résulte d’un processus complexe qui fait intervenir de très nombreux facteurs : chaque étape du déterminisme sexuel, de la gamétogenèse et de la fécondation fait intervenir d’innombrables mécanismes finement orchestrés. Il suffit que l’un d’eux soit altéré chez la femme ou chez l’homme pour entraîner une situation d’infertilité dans le couple.

Si les causes de l’infertilité sont multiples chez l’homme et la femme, dans 10 à 25% des cas l’infertilité n’est attribuable à aucune origine identifiable après un examen clinique des deux partenaires, un bilan hormonal de la femme, l’évaluation de la perméabilité de ses trompes et un spermogramme de son partenaire.

Fécondabilité, fertilité, fécondité, stérilité

On emploie le terme fécondité, au lieu de natalité, lorsque les naissances sont mises en relation avec l’effectif des femmes d’âge fécond. La fécondité mesure le nombre d’enfants nés vivants, soit au cours d’un intervalle d’âge déterminé (par exemple dans le calcul d’un taux de fécondité par âge), soit pour l’ensemble des âges (par exemple dans l’indice synthétique de fécondité, somme des taux par âge observés une année donnée, ou dans la descendance finale d’une génération).

Ce sont d’abord les décisions des couples qui déterminent la fécondité. La fertilité quant à elle, mesure l’aptitude à procréer, indépendamment des souhaits des individus. La stérilité, ou infertilité, est l’incapacité de concevoir ou de procréer, qui peut être temporaire (par exemple pendant la grossesse et une partie de la durée d’allaitement). La fécondabilité, enfin, est la probabilité de concevoir au cours d’un mois d’exposition au risque (sans protection contraceptive).

Les travaux du démographe de l’INED Henri Leridon font autorité dans la littérature scientifique internationale consacrée à la fécondité et à l’infertilité. Proche du maître de la statistique médicale Daniel Schwartz qui a formé des générations de médecins et d’épidémiologistes français, il a travaillé sur les diverses composantes de la fertilité (fécondabilité, mortalité intra-utérine, stérilité du post-partum et stérilité définitive) et sur les moyens de les recombiner dans des modèles, en particulier par les méthodes de microsimulation (Monte-Carlo), ce qui a permis des publications majeures, par exemple sur les relations entre le nombre des couples contracepteurs, l’efficacité des techniques contraceptives utilisées et la baisse de la fécondité, ou bien sur l’efficacité réelle des pratiques de procréation médicale assistée.

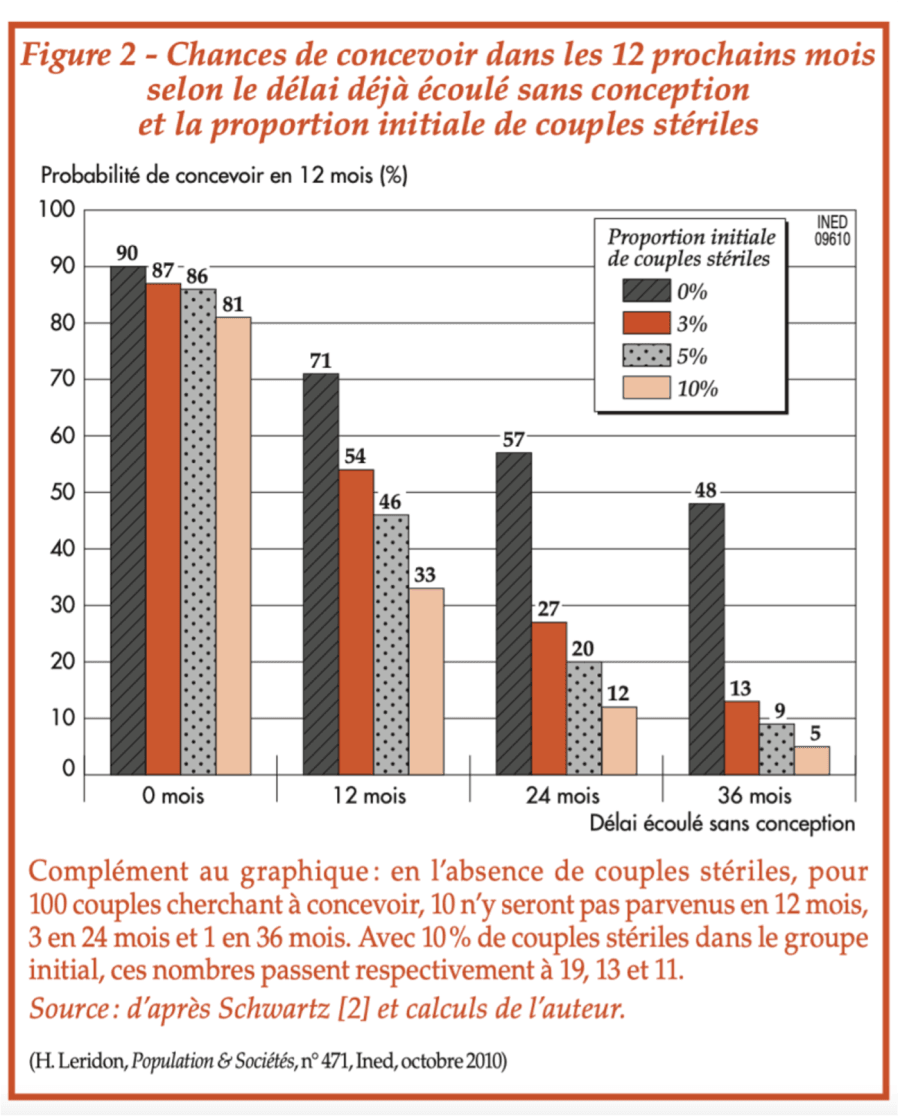

Dans un papier de l’INED de 2010, il posait la question : « L’espèce humaine a-t-elle un problème de fertilité ? ». Pour comprendre et mesurer les effets des variations de la fertilité sur la fécondité, note-t-il, il faut avoir en tête que, compte tenu du fait que la fécondabilité des couples est assez faible, concevoir est un processus très sélectif et qui prend naturellement un certain temps. Imaginons, propose-t-il, que nous suivions 100 femmes en couple à partir du moment où elles décident d’avoir un enfant. Avec une hypothèse de fécondabilité moyenne de 20-25%, 90 d’entre elles ont obtenu une grossesse au bout de 12 mois ; les 10 restantes cherchent toujours à concevoir dans l’année suivante mais leur fécondabilité moyenne est nécessairement plus faible (12 %). Malgré tout, une majorité de ces femmes, plus des deux tiers, seront à leur tour enceintes dans les 12 mois suivants, ce qui porte à 97 le nombre total de femmes ayant réussi à concevoir au bout de 24 mois, et à 3, celles n’ayant toujours pas eu de grossesse. Il faut notamment en conclure, souligne-t-il, qu’une « infécondité après 12 mois » n’est pas synonyme de stérilité, comme on le laisse croire parfois.

Cette chronique des probabilités de fécondation au fil des mois ne serait cependant pas juste sans prendre en considération la part des couples qui sont stériles. Dans l’explication qui précède, une fécondabilité moyenne de 20-25% a été attribuée à tous au premier mois. Mais en réalité, toute population, note Leridon, comporte aussi une certaine proportion de couples qui n’ont aucune chance d’obtenir une naissance en l’absence de traitement médical. La proportion en est difficile à estimer pour les démographes. En étudiant rétrospectivement la proportion de femmes mariées qui demeurent sans enfant à 45-49 ans dans des populations à fécondité naturelle observées juste avant le début de leur transition démographique, ils la fixent autour de 5% (colonne grisée de la figure). Cette stérilité définitivepeut exister dès le début de la période reproductive, ou arriver plus tard : en tout état de cause, la proportion de couples stériles augmente avec l’âge, jusqu’à atteindre 100 %.

L’âge des mères, première cause d’infertilité

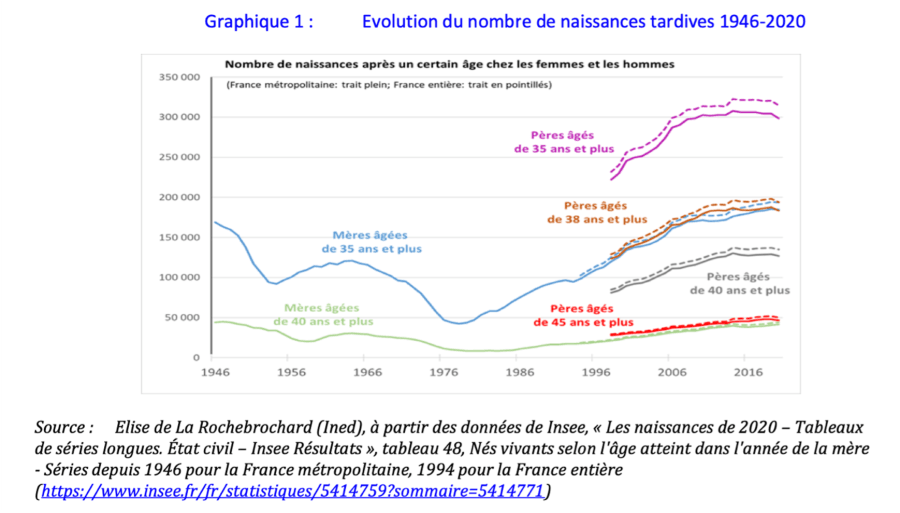

D’après les données de l’Insee, l’âge moyen des mères au moment de la naissance d’un enfant est passé de 24 ans en 1974 à 30,6 ans en 2018. En 2020, un enfant sur quatre est né d’une mère âgée de 35 ans ou plus et d’un père de 38 ans et plus.

Une étude menée par l’Ined estime que si le risque d’infertilité est effectivement d’environ 1 couple sur 4 à 30 ans, ce risque monte à 1 couple sur trois dès 35 ans (34 %) et à plus d’un couple sur 2 à 40 ans (56 %). La fertilité féminine chute avec l’âge dès 30 ans. Le stock d’ovocytes, d’environ 300.000 à la puberté, diminue progressivement jusqu’à la ménopause, qui survient vers 50 ans dans les populations des pays industrialisés. L’âge s’accompagne également d’une altération de la qualité des ovocytes, ce qui cause une augmentation du taux de mortalité intra-utérine (« fausses-couches ») : selon Leridon, qui propose une moyenne établie sur une douzaine de populations, ce taux varie de 12-15% avant 30 ans, à 20% à 30-34 ans, 25% à 35-39 ans, près de 30% à 40-44 ans et près de 40% à 45-49 ans. Au total, le modèle de simulation de Leridon qui fait aujourd’hui référence montre qu’environ 75% des femmes essayant de concevoir à l’âge de 30 ans auront une conception se terminant par une naissance dans l’année, contre seulement 66% à l’âge de 35 ans et 44% à l’âge de 40 ans.

L’âge de l’homme a également un effet sur la fertilité, même si le sujet est largement ignoré, moins documenté par les chercheurs et occulté par la visibilité médiatique de paternités tardives. En réalité, les travaux d’Elise de la Rochebrochard à l’INED au début des années 2000 permettent d’estimer que la fertilité des hommes est maximale à 30-34 ans, puis diminue lentement : à 55-59 ans, elle est deux fois plus faible. La fertilité des couples diminue donc aussi avec l’âge de l’homme, même si cette diminution est moins importante et plus tardive que celle observée avec l’âge de la femme. Une revue de la littérature parue dans Fertility and Sterility en 2022 confirme que l’avancée en âge du père est fortement liée à un risque élevé non seulement d’infertilité, mais également de perte de grossesse après une conception naturelle, et ajoute en outre que l’influence de l’âge masculin est plus prononcée lorsque la femme est âgée de plus de 35 ans.

L’impact des facteurs environnementaux sur la fertilité

Outre l’âge, certains facteurs comportementaux comme le tabagisme, l’alcool et une mauvaise nutrition, entre autres, contribuent à altérer la fertilité.

Surtout, l’impact des expositions environnementales est de mieux en mieux documenté. De nombreuses études décrivent un lien entre l’exposition à certaines familles de substances chimiques et les troubles de la fertilité : baisse de la qualité du sperme, augmentation de la fréquence d’anomalies du développement des organes génitaux ou de la fonction de reproduction, abaissement de l’âge de la puberté, cancers hormono-dépendants.

Après un premier papier danois dès 19921 resté longtemps controversé, une méta-analyse publiée en 20172 révélait que la concentration de spermatozoïdes dans le sperme a diminué de plus de 50% en moins de quarante ans (1973 -2011) chez les hommes occidentaux (Amérique du Nord, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande). Ce constat a été corroboré en France par une étude réalisée en 2018 par Santé publique France, qui concluait à « des résultats reflétant une altération globale de la santé reproductive masculine en France, cohérente avec la littérature internationale, probablement depuis les années 1970 pour la qualité du sperme ». La concentration spermatique a un impact sur la fécondabilité lorsqu’elle passe sous le seuil de 40 millions/ml. Or si, dans les premières années d’observation de ce phénomène, seule une petite proportion des hommes avait une concentration spermatique inférieure à ce seuil, les données publiées montrent des concentrations moyennes qui tendent à s’en rapprocher, exposant une large proportion d’hommes à une concentration spermatique inférieure et donc à un allongement du délai nécessaire pour concevoir.

La question est de savoir si l’appauvrissement de la concentration spermatique serait lié à une exposition aux perturbateurs endocriniens présents dans l’environnement quotidien, tels que les phtalates. L’identification d’un lien de cause à effet entre l’action du perturbateur endocrinien et ses effets néfastes (en fonction des niveaux de preuve scientifique) est cependant complexe. Un papier qui fait référence paru dans Nature en 2021 établit qu’il est reconnu depuis des décennies que le testicule fœtal des mammifères est particulièrement sensible aux expositions externes, et des recherches toxicologiques importantes ont révélé que l’exposition périnatale aux phtalates peut entraîner des symptômes reproductifs chez les rats adultes qui semblent être liés à une dysgenèse du testicule fœtal. Bien que les effets des phtalates sur les gonades fœtales aient été les plus largement étudiés, des effets antiandrogènes de plusieurs autres perturbateurs endocriniens sur le testicule fœtal ont également été observés. Une fenêtre de programmation de la « masculinisation » a été identifiée, pendant laquelle la perturbation de l’activité hormonale sexuelle endogène normale est irrémédiablement préjudiciable pour le développement des gonades et des organes génitaux mâles. Outre les phtalates, d’autres produits chimiques peuvent également affecter négativement la différenciation sexuelle masculine. Il existe des preuves expérimentales que plusieurs voies moléculaires (activation du récepteur d’aryl d’hydrocarbone par les dioxines polychlorées et les biphényles) interagissent pour produire des effets cocktails après une exposition combinée. Les auteurs concluent que la recherche sur l’impact des exposition chimiques sur la santé reproductive masculine devra tenir compte des effets conjoints des phtalates, des pesticides azolés et imidazolés, des bisphénols, des parabènes, des analgésiques, des dioxines polychlorées et des biphényles et d’autres produits chimiques perturbateurs endocriniens. De plus, le système reproducteur féminin fœtal pourrait être vulnérable, bien qu’il semble être moins sensible que le système reproducteur masculin, aux expositions environnementales, par exemple aux phtalates.

Pour autant, l’impact sur la fertilité de ces expositions environnementales, et plus encore sur la fécondité, demeure une question de recherche. L’une des conclusions de la revue parue dans Nature en 2021 est qu’« il reste à élucider si la diminution des taux de fertilité est liée à des changements dans nos systèmes biologiques dus à des expositions environnementales, ou à des changements socio-économiques comportementaux causés par les modes de vie modernes, ou à une combinaison des deux ».

L’assistance médicale à la procréation en France, des marges de progrès

Une autre question est de déterminer si la disponibilité des techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP), en répondant aux souffrances des couples infertiles, permet en outre de lutter contre la baisse de la fécondité : quelle part des naissances « perdues » du fait de l’infertilité est « récupérée » par l’AMP ?

Depuis la naissance, le 24 février 1982, d’Amandine, premier « bébé-éprouvette » né en France, plus de 400.000 enfants nés vivants ont été conçus par fécondation in vitro (FIV) en France, et 8 millions dans le monde. Au niveau mondial, l’accès à l’AMP reste cependant fortement limité dans les pays à revenus faibles et moyens3. En France, l’AMP est ouverte aux couples hétérosexuels et, depuis la loi de 2021, à un couple formé de deux femmes ou à une femme non mariée. Une condition d’âge s’applique : l’accès à l’AMP n’est plus possible après le 45e anniversaire de la femme qui a vocation à porter l’enfant (et 60 ans pour l’autre parent). Les actes d’AMP sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie pour au maximum 6 inséminations (une seule insémination artificielle par cycle) pour obtenir une grossesse, ou 4 tentatives de FIV.

Supervisé par l’Agence de la biomédecine (ABM), le dispositif français d’AMP est composé de centres et de laboratoires publics et privés qui couvrent assez largement le territoire national. Dans son rapport scientifique 2022, l’ABM recense 162.411 tentatives en 2021 (+ 2,7% par rapport à 2019), toutes techniques confondues (i.e. avec ou sans don de gamètes, FIV avec ou sans ICSI, inséminations intra-utérines, décongélations d’embryons congelés). Au total, 27.609 enfants sont nés d’une AMP réalisée au cours de l’année 2021, soit 3,7% des 742.052 nouveau-nés qui ont vu le jour (versus 2,6 % en 2009).

Depuis la première FIV, les techniques d’AMP ont constamment progressé. La fécondation in vitro avec ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection), qui date quant à elle des années 1990 et consiste à sélectionner un spermatozoïde puis à l’injecter directement dans l’ovocyte, représente aujourd’hui l’essentiel des tentatives. Les progrès de la génomique et l’intelligence artificielle, qui assiste efficacement la sélection des embryons avant implantation, permettent une progression constante des prises en charge.

S’agissant du déclin de la performance reproductive féminine lié à l’âge, l’AMP ne peut en revanche être qu’une réponse partielle puisqu’elle est réservée aux femmes de moins de 45 ans, mais aussi parce que son efficacité diminue également avec l’âge. Malgré les traitements, le risque de rester sans enfant est multiplié par 2 à 35 ans et par 6 à 40 ans. Or selon les chiffres de l’ABM (2016), 80% des femmes prises en charge en AMP ont plus de 30 ans, 50% plus de 35 et 25% plus de 38. Il est vrai cependant que des options de traitement alternatives comme la cryoconservation d’ovocytes, ou l’utilisation d’ovocytes de donneuses plus jeunes, peuvent élargir aujourd’hui le potentiel reproductif des femmes. La loi de 2021 rend désormais possible l’autoconservation de gamètes en l’absence de motif médical pour permettre notamment aux femmes de conserver leurs ovocytes, en dehors de toute indication médicale, afin de se prémunir contre la baisse de la fertilité due à l’âge. L’ABM constatait fin 2023 que cette possibilité est « de plus en plus plébiscitée », avec désormais près de 20.000 demandes enregistrées.

Un peu plus de la moitié des départements, concentrant plus de 70 % de la population des femmes de 20 à 39 ans, disposent d’une offre de fécondation in vitro. Toutefois, en 2019, pour 14 des 52 départements disposant d’une offre de FIV, cet accès était exclusivement en établissement privé lucratif ; les prestations concernées peuvent alors faire l’objet de dépassements d’honoraires importants. Le problème majeur du dispositif d’AMP est constitué par les délais d’attente, problème aggravé depuis la loi de 2021 élargissant l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Ce défi concerne tout particulièrement les parcours avec don de gamètes : selon l’ABM en décembre 2023, le délai moyen d’attente pour une prise en charge avec don de spermatozoïdes est de 16 mois, et de deux ans avec don d’ovocytes. L’hétérogénéité des délais d’attente entre régions est majeure, et peut dépasser trois ans dans certaines régions. La rareté de l’offre ampute de fait l’accès des couples à une prise en charge : dès avant leurs 40 ans, de nombreuses femmes doivent renoncer au motif que le délai qui les sépare de leur quarante-cinquième anniversaire n’est plus suffisant pour espérer un parcours fructueux.

Un parcours d’AMP est généralement jalonné de nombreux échecs. Une étude de l’Ined en 2016 portant sur plus de 6.500 couples ayant commencé un parcours de FIV montrait que, huit ans plus tard,48 %étaient parents grâce à un traitement de l’infertilité, 11 % par l’adoption, 12 % par conception spontanée (les grossesses dites « de la liste d’attente ») et 29 % étaient toujours sans enfants. À cet égard, les 27.609 naissances vivantes enregistrées en 2021 doivent être mises en regard des 162.411 tentatives, toutes techniques confondues, recensées la même année, soit environ 17 % de succès par tentative, toutes techniques confondues.

La Cour des comptes a souligné dans un rapport fin 2019 que certains pays européens présentaient des taux de naissance par tentative d’AMP plus favorables que ceux observés en France. Elle rappelait aussi qu’une partie des demandes d’AMP avec don de gamètes est satisfaite hors de France, faute d’un accès effectif. Par ailleurs, la Cour déplorait que la diffusion de nouveaux procédés dans les centres clinico-biologiques s’avère particulièrement difficile. Selon les derniers chiffres de la Société européenne de reproduction humaine et d’embryologie (ESHRE), qui font autorité, en 2018 en France 16.7% des FIV, 17.0% des FIV-ICSI et 20.3% des transferts d’embryons congelés, se soldaient par une naissance. Ces taux étaient respectivement de 19.6, 22.5 et 24.2 en moyenne sur le continent européen. Sans méconnaître l’impact conséquent des différences de recrutement, d’indications et de répartition des différentes techniques entre les différents pays du continent, cet écart souligne malgré tout les marges de progression potentielles de l’offre française, pour laquelle on considère qu’au moins quatre tentatives sur cinq se soldent par un échec.

Quel impact démographique de l’infertilité et de l’AMP ?

Au cours des dernières décennies, la proportion de couples ayant recours à un traitement de l’infertilité a considérablement augmenté, tandis que la fécondité (le nombre final d’enfants) a fortement diminué : la question se pose de savoir quelle empreinte le premier phénomène exerce sur le second.

C’est la question que pose Henri Leridon dans un article de 2017. La modélisation qu’il utilise, permettant de prendre en compte un grand nombre de paramètres, biologiques et comportementaux, a pour objet de tester l’idée intuitive selon laquelle l’augmentation du recours à l’AMP est révélatrice de difficultés croissantes à concevoir, lesquelles pourraient résulter au moins en partie du retard dans le calendrier des naissances souhaité par les couples. L’objectif est de mesurer à la fois l’impact purement biologique de ce délai sur la fécondité, et son rattrapage éventuel par les méthodes d’AMP. Les simulations montrent que l’effet biologique du report de 3 à 4 ans de la première naissance sur la descendance finale a été assez limité : entre 0,1 et 0,2 enfant. Quant au recours à l’AMP, il n’a compensé qu’une faible partie de cette diminution, au mieux 10 %.

Ces résultats sont confirmés dans d’autres études et avec d’autres méthodes. Une revue de littérature de l’UNFPA (United Nations Population Fund) en 2019 discute plusieurs publications scientifiques qui plaident pour que, comme l’a affiché le président de la République en janvier 2024, les Etats incluent désormais explicitement l’AMP au rang des leviers d’action publique sur la natalité. C’est la position défendue dans papier paru en 2007 portant sur l’accessibilité de l’AMP au Royaume-Uni et au Danemark – deux pays dont les taux de succès d’AMP dépassent les taux français. Le nombre de naissances vivantes issues de l’AMP au Danemark en 2002 était de 4,2 % du total des naissances, tandis qu’au Royaume-Uni pour la même année, il était de 1,4 %. Les auteurs ont modélisé ce qui se passerait si le nombre de cycles d’AMP au Royaume-Uni atteignait un niveau similaire à celui du Danemark (qui est réputé offrir la plus grande disponibilité d’AMP en Europe) : le taux de fécondité britannique passerait de 1.64 à 1.68. Les auteurs comparaient ce rendement à d’autres leviers des politiques pronatalistes : alors qu’une augmentation de 25 % des allocations familiales augmenterait le taux de fécondité de 0.07 pour un coût compris entre 50.000 et 100.000 livres par naissance supplémentaire, ils estimaient que chaque naissance supplémentaire par AMP « coûterait seulement » 15.000 à 25.000 livres, et plaidaient donc pour que l’AMP soit incluse dans l’éventail des politiques démographiques rentables et efficaces.

La revue de littérature de l’UNFPA souligne cependant que si ce genre de modélisations offre un outil prédictif utile, les résultats doivent être confirmés dans des situations réelles. Elle retient que l’accessibilité de l’AMP pourrait n’avoir qu’un petit effet correcteur sur les taux de fécondité. Cependant, le rapport souligne que son importance pourrait augmenter à l’avenir pour compenser le report de l’âge à la procréation, puisqu’en réponse de nouvelles techniques d’AMP comme la cryoconservation des ovocytes se développent et que l’AMP devient de plus en plus efficace à des âges de reproduction plus tardifs.

La disponibilité de l’AMP permet-elle donc de pallier, en termes de fécondité, le report croissant de l’âge à la maternité ? Ou bien, à l’inverse, le fait que se diffuse dans la société l’idée qu’il existera, le moment venu, des soutiens d’AMP contribue-t-il à inciter les couples à reporter leur projet d’enfant jusqu’à des âges où, en réalité, même l’AMP voit ses succès diminuer ?

Selon le modèle de Leridon en 2004, l’AMP ne peut pas compenser toutes les naissances perdues en raison du déclin naturel de la fertilité après l’âge de 35 ans : « les technologies de procréation assistée compensent seulement la moitié des naissances perdues en reportant une tentative de grossesse de 30 à 35 ans et moins de 30 % des naissances perdues en reportant une tentative de grossesse de 35 à 40 ans ».

Dans un article publié en 2016, l’économiste Kamila Sommer conclut également, à partir d’un modèle quantitatif, que l’introduction d’un accès universel à l’AMP ne peut annuler qu’environ un tiers de la baisse de la fécondité liée aux reports des projets d’enfants. Cet impact limité est dû à plusieurs facteurs : d’une part, le taux de réussite de l’AMP est encore relativement faible pour les femmes de plus de 40 ans ; d’autre part, la disponibilité même des traitements incite les femmes à reporter leur projet de famille vers un âge où ils sont en fait moins efficaces.

Les économistes David De la Croix et Aude Pommeret ont publié dans Journal of Economics en 2021 un modèle qui interroge les motivations économiques du report de l’âge à la maternité, à partir des données de la cohorte des femmes nées en 1979. En posant dans leur raisonnement une analogie entre le choix de reporter un projet d’enfant et le choix de reporter un projet d’investissement irréversible, ils considèrent que l’infertilité liée à l’âge a une composante involontaire et biologique, mais aussi une composante volontaire puisque, en repoussant la naissance, les femmes acceptent une probabilité plus faible d’être fertiles. Leur modèle permet de comparer l’efficacité de deux politiques : l’une consiste à réduire l’incertitude des couples quant à l’impact qu’une naissance aura sur leurs revenus ; l’autre consiste à faciliter massivement l’accès à l’AMP gratuite. L’un de leurs résultats est que la disponibilité de l’AMP contribue en fait à repousser l’âge du premier enfant, en particulier chez les femmes de niveau socio-éducatif intermédiaire, Leur conclusion est que l’assurance face au risque de perte de revenus lié à la maternité est une stratégie plus puissante en termes de fécondité que la disponibilité de l’AMP.

Reste que, comme l’a de nouveau exploré une équipe de démographes australiens dans un papier paru en 2023, « les preuves empiriques sur la manière dont l’AMP influence les tendances de la fécondité restent encore limitées ». L’une des variables clés en la matière demeure le taux de succès des cycles d’AMP, qui dépend de l’âge des candidates, de la qualité des pratiques professionnelles et de l’intégration des innovations prometteuses, dont, comme en attestent des publications récentes, les algorithmes d’IA capables de mieux sélectionner les embryons avant implantation.

Conclusion

Le terme d’infertilité recouvre finalement des situations de vie fort différentes : le même mot désigne les difficultés de couples qui, sans cause de stérilité identifiée, ne parviennent à réaliser leur projet d’enfant qu’au bout de plusieurs années, avec ou sans aide médicale ; les épreuves de ceux qui, souffrant de stérilité diagnostiquée, accèdent à un parcours d’AMP long, semé d’inquiétudes et d’échecs ; et la souffrance de ceux qui, faute de réponse adaptée, du fait parfois des délais d’attente, et souvent faute de pouvoir accéder à des gamètes dont les donneurs et plus encore les donneuses sont en nombre insuffisant dans notre pays, doivent finalement renoncer à leur projet de famille.

Les acteurs de l’AMP sont unanimes aujourd’hui pour déplorer la confiance excessive du public dans l’efficacité de l’AMP : « hommes et femmes disposent d’une image idéalisée et erronée de l’efficacité des techniques d’AMP, qui apparaissent aux yeux de beaucoup miraculeuses et sans limites », notait en 2022 le projet de stratégie nationale de lutte contre l’infertilité remis au gouvernement. Une thématique qui va, selon René Frydman, « père » de la FIV, jusqu’à la « tyrannie de la reproduction ». Reste que l’infertilité est une souffrance pour de nombreux couples dans notre pays. Ses sources sont multiples, et les leviers de l’action publique pour y répondre le sont aussi. Le fait que les femmes qui veulent être mères entrent dans leur projet de famille à un âge de plus en plus avancé est un facteur incontestable d’infertilité, et son impact consécutif sur la fécondité tend à en faire, au-delà des motivations intimes, un problème public. Mis à l’agenda politique, en l’état actuel des connaissances, ce sujet ne peut cependant que difficilement déboucher sur des stratégies de réponse publique qui soient réellement evidence-based quant à leur impact effectif sur la natalité. Notre dispositif d’accès universel à l’AMP est une richesse pour notre pays : dans la génération des enfants qui sont aujourd’hui en maternelle, un enfant sur trente est né grâce à cette aide. Cette prise en charge fait néanmoins face à de nombreux défis, en particulier s’agissant des délais d’accès, et les pistes pour l’améliorer encore sont aujourd’hui sur la table : promotion du don de gamètes, pédagogie de la fertilité auprès du grand public, meilleure intégration des innovations et du progrès continu des techniques, amélioration des pratiques médicales dans les centres. Il n’en reste pas moins que, à la croisée des résultats disponibles aujourd’hui en démographie, en sciences sociales ou en économie, l’accès universel à la procréation médicalement assisté semble trouver davantage sa justification au plan moral, en tant que réponse solidaire à la souffrance des couples infertiles, qu’au plan de son utilité pour pallier la baisse de la fécondité.