Lorsque le 29 mai 2023 au matin, après des élections municipales et régionales désastreuses pour le Parti Socialiste (PSOE), le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez convoque des élections générales anticipées, la classe politique et les commentateurs quasi unanimes considéraient la situation comme désespérée, à l’image d’un sketch de l’émission satirique « Polònia », sur la télévision régionale catalane[1], décrivant la décision de Sánchez comme un saut dans le vide.

L’interprétation la moins charitable de la décision du Premier ministre est qu’en convoquant des élections à une date aussi inappropriée, compte tenu de la météo caniculaire qui prévalait en Espagne le 23 juillet, il voulait éviter une réaction brutale des dirigeants régionaux de son propre parti, dont la plupart avait perdu leurs postes la nuit précédente et qui pouvaient exiger sa démission. Cette situation l’obligeait à se défendre – ainsi que le parti – face à la perspective imminente de perdre le dernier bastion des socialistes, à savoir le gouvernement national.

Une autre interprétation, pas très charitable non plus, mais plus astucieuse politiquement, est qu’en avançant les élections, initialement prévues en décembre, Pedro Sánchez obligeait sa vice-présidente, Yolanda Díaz, à réorganiser d’un seul coup, et en moins de deux semaines, l’espace politique à sa gauche, à travers une coalition appelée Sumar, tâche à laquelle elle s’était attelée depuis près d’un an, sans résultats visibles. Sánchez était probablement conscient que des élections valaient mieux que six mois supplémentaires de disputes publiques, de plus en plus agressives, entre Díaz et les membres de Podemos, le parti d’extrême-gauche le plus important de la coalition électorale en Espagne entre 2015 et 2023.

Comme si cela ne suffisait pas, la décision prise le 31 mai par le parti de centre-droit Ciudadanos de ne pas se présenter aux élections générales a redistribué les votes de cette formation entre deux partis : le Partido Popular de centre-droit et la formation d’extrême-droite Vox. La plupart des sondages indiquaient que ces deux partis pourraient obtenir une majorité absolue courte, qui s’élève à 176 sièges au Parlement espagnol1, avec une petite marge liée au soutien de la part des partis autonomistes de centre-droit.

Toutefois, les événements de la campagne électorale au cours du mois et demi qui a précédé les élections ont bouleversé la donne. Pour comprendre pourquoi le PP et Vox n’ont pas atteint une majorité suffisante pour gouverner, il faut distinguer deux étapes :

1) Tout d’abord, Yolanda Díaz, in extremis et malgré des luttes constantes jusqu’à la dernière minute, a réussi à mettre sur pied une coalition électorale de 16 partis qui a unifié tout l’espace pertinent à la gauche du PSOE, minimisant, autant que l’injuste système électoral espagnol le permet, les pertes qu’un scénario dans lequel deux ou trois partis se seraient présentés séparément aurait produites.

Il faut ajouter à cela qu’une fois cet accord signé, le grand perdant de la coalition, Podemos, a gardé un silence sépulcral pendant la campagne, au lieu d’affaiblir la candidate. Cette réaction, après presque un an d’attaques contre elle, a eu un effet positif sur ses électeurs.

2) Les premières coalitions municipales et régionales entre le PP et Vox ont fait une très mauvaise impression auprès des électeurs potentiels qui hésitaient entre le PP et le PSOE, d’une part, et, comme nous le verrons plus loin, auprès de nombreux électeurs nationalistes et indépendantistes. Ces coalitions PP-Vox ont adopté des mesures très impopulaires (la suppression des ministères de l’égalité, la nomination de présidents de parlements régionaux coutumiers des déclarations antiféministes ou anti-démocratiques, la censure de pièces de théâtre ou de livres dans différentes municipalités ou régions autonomes) qui, rétrospectivement, ont affecté le Parti Populaire et, en particulier, son candidat, Alberto Núñez-Feijoo, qui arrivait avec une image de centrisme de sa Galice natale, où il n’avait jamais eu à pactiser avec Vox et avait très bien réussi à faire de ce dernier un parti marginal.

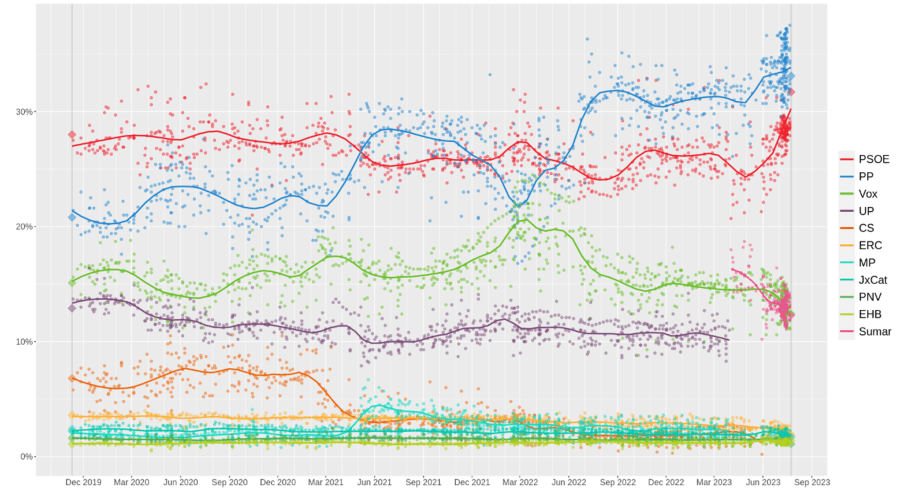

La conséquence de ces deux faits, comme le montre l’évolution des intentions de vote dans les sondages, a été la concentration du vote sur les deux grands partis, PP et PSOE, au détriment de Vox et de Sumar, mais avec une nuance non négligeable : Sumar a fini par obtenir un meilleur résultat que ce que les sondages préélectoraux prédisaient pour Unidas Podemos (même si son score a baissé par rapport au moment de l’annonce de la création de Sumar), tandis que Vox a chuté de manière décisive au cours de la campagne.

En même temps, et les sondages n’ont pas saisi ce fait, ou du moins ne l’ont pas saisi dans sa totalité, le PSOE, en plus de capter des voix de Sumar, a également capté des voix de ce qui restait des électeurs de Ciudadanos, et de nombreux partis indépendantistes et nationalistes, en particulier en Catalogne. C’est ce qui se voit dans le losange final du graphique ci-dessous, qui marque le résultat réel obtenu par les deux grands partis : il est nettement meilleur pour le PSOE que la moyenne des sondages, et légèrement moins bon pour le PP. C’est ce fait qui explique le résultat surprenant – surtout pour les médias espagnols de droite – du 23 juillet.

Après le décompte, le PP et Vox ne disposaient que de 170 sièges (137 + 33, respectivement), contre 152 pour la coalition de gauche (121 pour le PSOE, 31 pour Sumar). Mais sur les 28 sièges des partis indépendantistes, nationalistes et régionalistes, les partis de la droite nationale ne pouvaient espérer obtenir qu’un maximum de deux sièges supplémentaires, celui de l’UPN en Navarre, et celui de la Coalition Canarienne aux Canaries. Soit un maximum de 172 sièges, tandis que Pedro Sánchez pouvait espérer obtenir le soutien de divers partis qui l’avaient soutenu lors de la législature précédente : ERC (Esquerra Republicana de Catalunya ; parti indépendantiste catalan de gauche), Bildu (parti indépendantiste basque, héritier de l’ETA), PNV (Parti Nationaliste Basque modéré), BNG (parti autonomiste galicien), soit un total de 171 sièges, et il n’était pas exclu qu’il puisse également obtenir le soutien de Coalicion Canaria et, surtout, le plus essentiel, celui de Junts, le parti indépendantiste catalan de droite, dirigé par l’ancien président de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui s’est réfugié à Bruxelles depuis 2017, après la proclamation et la suspension immédiate de l’indépendance de la Catalogne.

Les résultats des élections ont provoqué un grand désarroi au sein de la droite politique et médiatique espagnole, parce que leurs sondages se sont trompés, et ils se sont rendu compte que la politique d’alliance entre le PP et Vox s’est avérée toxique pour tous les partis nationalistes ou autonomistes de centre-droit, et en particulier au Pays Basque, pour le PNV, qui est dans une compétition politique féroce avec Bildu, son rival de gauche, et ne peut pas envisager de soutenir un gouvernement du PP qui dépende de Vox.

Il convient également de souligner que la réaction euphorique du centre-gauche espagnol après les élections doit être tempérée, car le résultat des urnes est diablement difficile à gérer. Alors que les pertes de Ciudadanos et Vox représentent 29 sièges et 9,5 points par rapport à la législature précédente, le PP a gagné 12,24 points et 48 sièges. Il y a donc eu un glissement des électeurs espagnols vers la droite, même s’il est insuffisant pour garantir un changement de gouvernement. Et cela s’est très probablement produit en raison des décisions les plus impopulaires prises par le gouvernement de Pedro Sánchez : la réforme du délit de sédition et de malversation et les grâces accordées aux dirigeants indépendantistes catalans condamnés pour les événements du 1er octobre 2017.

Mais du côté de la gauche, le problème est que pour obtenir le vote indispensable à Pedro Sánchez pour pouvoir se représenter à la présidence, à savoir celui de Junts, les concessions que ce parti et son leader vont exiger iront probablement encore plus loin que celles qu’ils ont dû faire pour obtenir le soutien d’ERC et de Bildu. Les deux mots qui sont sortis à plusieurs reprises de la bouche des dirigeants de Junts sont « référendum » (sur l’indépendance) et « amnistie » (pour les quatre dirigeants indépendantistes restés à l’étranger). Deux conditions inacceptables pour tout dirigeant politique espagnol et il est possible que Pedro Sánchez ait intérêt à rester ferme sur cette question, à se représenter aux élections en soulignant que, contrairement à l’image que ses adversaires veulent donner de lui, ses principes l’empêchent de les accepter, et à essayer d’améliorer le résultat de son alliance avec Sumar pour dépendre le moins possible de partis indépendantistes, nationalistes et régionalistes et, bien sûr, de Junts, un parti dirigé par une personnalité politique erratique et instable.

Mais au-delà de l’investiture, il faut penser au lendemain : dans l’actuelle législature, la formation de majorités stables pour voter le budget général de l’État et les projets législatifs les plus importants du gouvernement de coalition ont été un chemin de croix pour ce dernier, qui a dû équilibrer les préférences des partis de gauche comme ERC, Bildu et le BNG avec d’autres du centre ou du centre-droit comme le PNV. L’ajout d’un parti clairement de droite comme Junts à ce bloc déjà instable rendra le processus législatif vraiment difficile.

On ne peut exclure que la crainte d’une nouvelle élection et d’un gouvernement PP-Vox conduise toutes ou presque toutes les forces périphériques à soutenir Pedro Sánchez, le considérant comme un moindre mal. Mais une législature dans laquelle la majorité dépend de partis idéologiquement éloignés les uns des autres et du PSOE, pour faire passer toutes les lois sera, par définition, une législature instable, et pourrait finir par accentuer le mouvement de l’électorat vers la droite qui a eu lieu, malgré tout, lors de ces élections, au point que le PP et Vox totalisent une majorité absolue. Il ne leur a manqué que six sièges cette fois-ci.